Оборонительные сооружения как индикатор социального статуса северорусских поселений

Автор: Захаров С.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология Северо-Восточной Руси

Статья в выпуске: 221, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327994

IDR: 14327994

Текст статьи Оборонительные сооружения как индикатор социального статуса северорусских поселений

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАК ИНДИКАТОР СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА СЕВЕРНОРУССКИХ

ПОСЕЛЕНИЙ

Оборонительные сооружения - один из главных признаков, на которых базируется социально-экономическая классификация древнерусских поселений. Именно наличие или отсутствие укреплений служит основой для разделения поселений на городища и селища. В свою очередь размеры защищенной площади и плановая схема оборонительных сооружений являются наряду с другими параметрами важнейшими критериями для типологического деления городов. При этом наличие сложной, развитой системы фортификационных сооружений считается непременным атрибутом любого значительного древнерусского города. Настолько непременным, что А.В. Куза даже не включил его в перечень “городских” археологических признаков, отметив лишь важность присутствия в стольных городах каменных оборонительных сооружений как свидетельств развития монументального зодчества (Археология СССР, 1985. С. 46, 52). Слова “укрепления” и “город” обычно воспринимаются как синонимы. Но является ли эта связь обязательной и всеобщей? Интересные данные для прояснения этого вопроса можно получить, обратившись к результатам исследований ряда севернорусских городов, и в первую очередь Белоозера.

Белоозеро - один из древнейших русских городов, крупнейший форпост древнерусской государственности и культуры на северных окраинах Руси. Значительность роли Белоозера в общей истории Руси вряд ли требует особой аргументации. Достаточно напомнить, что уже в летописной статье 862 г. Белоозеро называется городом и ставится в один ряд с такими известными городами, как Ладога, Изборск, Новгород, Ростов, Полоцк.

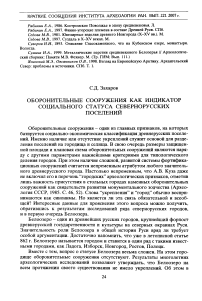

Вместе с тем, вопрос о статусе Белоозера весьма сложен. На этом городище оборонительные сооружения отсутствуют. Результаты многолетних археологических исследований позволяют утверждать, что Белоозеро на всем протяжении своего существования не имело укреплений. Об этом в первую очередь свидетельствует прекрасная сохранность культурных напластований городища. До затопления 1964 г. этот памятник по сохранности культурного слоя можно было с полным правом назвать уникальным, поскольку, в отличие от большинства древнерусских городов, существующих и поныне, на территории Белоозера после его запустения не возникало каких-либо крупных поселений. Даже распашка до начала коллективизации затрагивала только левобережную часть города. На правом берегу Шексны традиционно располагались сенокосы. Благодаря этому поверхность городища была покрыта небольшими всхолмлениями. С.П. Шевырев, посетивший в 1847 г. Крохинский посад, указывая на местоположение Белоозера, писал: “Недалеко отсюда видны бугры - место старого города” {Шевырев, 1850. Ч. П. С. 87). Они хорошо видны на фотографии 1920-х годов (рис. 1, 3). При снятии плана города Белозерской экспедицией в начале 1950-х годов было зафиксировано около 80 подобных всхолмлений (рис. 1,7). На отдельных участках они образуют несколько рядов, вытянутых вдоль берега реки. Результаты раскопок показали, что всхолмления представляют собой не что иное, как развалы построек. Их вершины маркируют местоположение печей от наиболее поздних для каждого участка города домов, как это видно на примере раскопа 32 (рис. 1, 2). Такая степень сохранности слоя полностью исключает любую возможность уничтожения или нивелировки городских укреплений в позднее время.

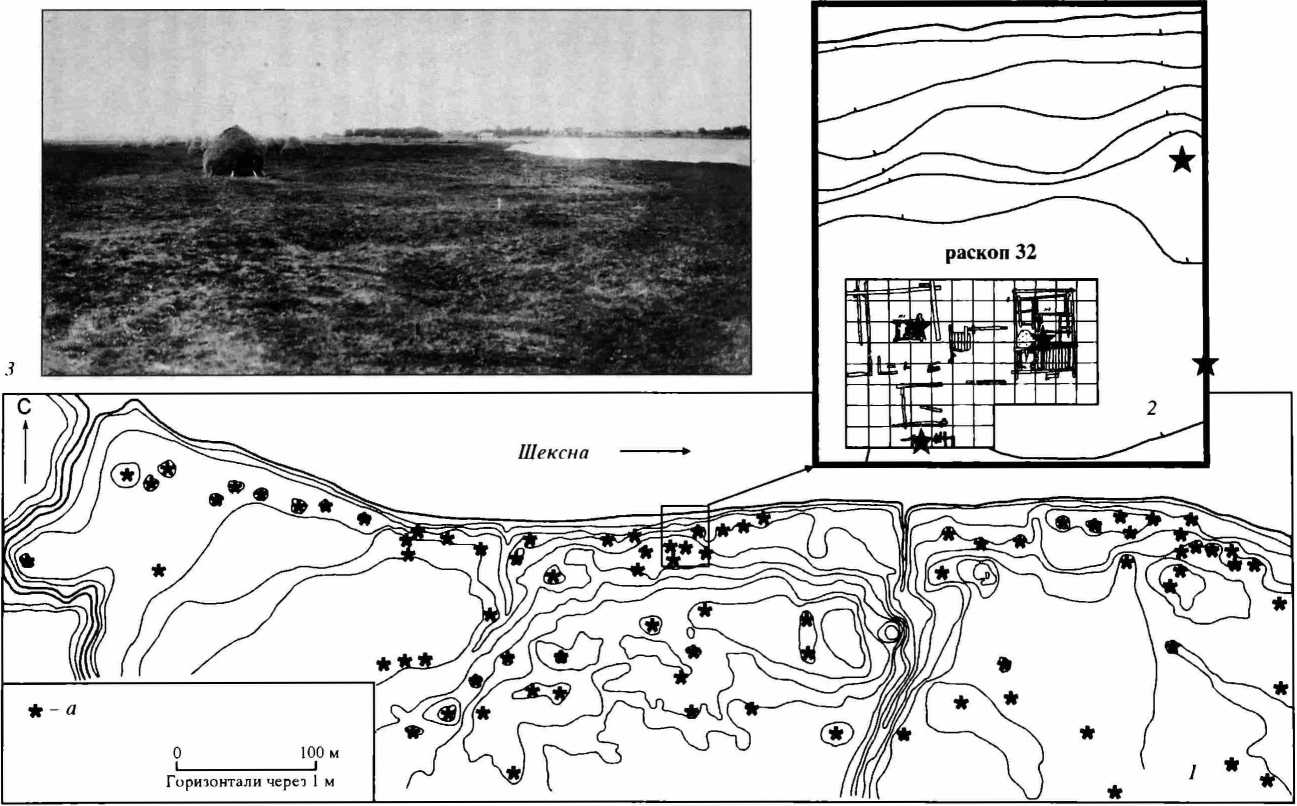

Можно, конечно, предполагать, что Белоозеро было укреплено деревянной оградой типа частокола или наклонного тына, поставленного на небольшом земляном валу. Подобные сооружения обнаружены при исследовании Софийской стороны Новгорода. Но даже небольшие валы в условиях исключительной сохранности слоя Белоозера должны были оставить заметный след на поверхности городища. Кроме того, специальные поиски остатков подобной ограды, предпринятые Л.А. Голубевой, успеха не имели. Ни в одном из многочисленных раскопов никаких следов валов или рвов не зафиксировано, в том числе в раскопах и траншеях, примыкающих к древнейшей части городской территории, являющейся наиболее перспективной для создания оборонительных сооружений (рис. 2). Поэтому достаточно уверенно можно говорить о том, что на всем протяжении своего существования, с момента возникновения в середине X в. и до полного запустения в XIV в., Белоозеро не имело фортификационных сооружений, по крайней мере, таких сооружений, которые были способны обеспечить защиту города.

Отсутствие столь видимого признака, лежащего в буквальном смысле слова “на поверхности”, было расценено некоторыми исследователями как свидетельство отсталости Белоозера, остановившегося в своем развитии из-за удаленности от центра и значительной “провинциальности” на уровне “эмбриона”, так и не достигшего статуса города {Булкин и др., 1978. С. 130, 131).

Для ответа на вопрос о правомерности включения Белоозера в число городских поселений обратимся в первую очередь к летописным известиям. Несмотря на общую скудость упоминаний о Белоозере, помимо записи 862 г. мы можем опереться на известный рассказ о восстании волхвов, попавший го о

Рис. 1. Правобережная часть Белоозера. Остатки построек, фиксировавшиеся на поверхности до затопления

/ - план, снятый Белозерской экспедицией в начале 1950-х годов (а - прослеживаемые на поверхности всхолмления); 2 - верхний ярус построек в раскопе 32; 3 - вид на западную часть правобережного поселения с востока (фото 1920-х годов)

Рис. 2. Белоозеро. Древнейшая часть городской территории а - раскопы, где обнаружены древнейшие напластования; б - раскопы, где обнаружены напластования X - начала XI в.; в - траншеи, заложенные для поиска оборонительных сооружений

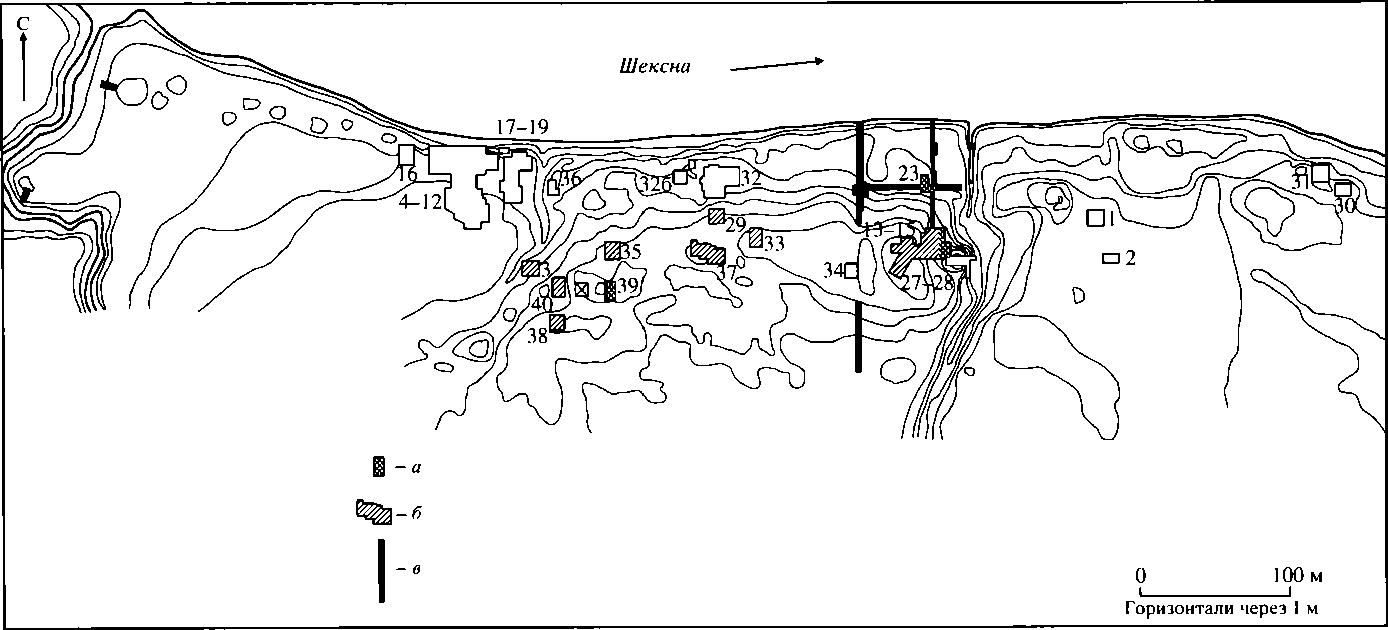

Рис. 3. Усадебная застройка и уличные мостовые в прибрежных раскопах правобережной части Белоозера (план из архива Л.А. Голубевой с дополнениями)

на страницы летописей под 1071 г. Согласно этому рассказу Ян Вышатич после первой неудачной попытки захвата восставших возвращается со своим отрядом на территорию Белоозера и принуждает горожан участвовать в поимке волхвов. Летописец отмечает, что Ян входит именно в город к белозер-цам. По словам летописца: «Ян же, вшед в град к белозерчем, и рече им: “Аще не имете волхву сею, не иду от вас за лето”» (НПЛ. С. 193. Курсив мой. - С.З.). То есть, несмотря на отсутствие укреплений, Белоозеро в XI в. воспринималось современниками как город.

Городской статус Белоозера подтверждают и результаты многолетних археологических исследований, раскрывающих перед нами яркий образ развитого городского центра. В материальной культуре Белоозера нашли свое отражение практически все признаки, присущие крупнейшим городам Древней Руси.

Значимую роль в установлении статуса того или иного поселения играют его общие размеры. В настоящее время можно считать доказанным, что Белоозеро состояло из двух частей, разделенных рекой. С учетом новых данных общая площадь города составляла более 54 га. По этому показателю Белоозеро оказывается вполне сопоставимо с такими крупными древнерусскими городами, как Полоцк, Рязань, Суздаль, Галич.

Усадебная застройка и уличные мостовые фиксируются на Белоозере уже в напластованиях конца X - начала XI в. (Голубева, 1973. С. 79-82). Но наиболее детально они прослежены в раскопах, заложенных вблизи берега Шексны и относящихся ко второй половине ХП-ХШ в., поскольку здесь, благодаря низинному положению, сохранность дерева была наилучшей. На этом участке удалось зафиксировать существование усадеб со стабильными границами в виде возобновляемых частоколов и смену настилов мостовых. На одной из усадеб (усадьбе Г) вскрыт значительный по размерам многокамерный дом начала ХШ в., объединенный, вероятно, единой кровлей. Двор этой усадьбы, отделенный от улицы частоколом с широкими въездными воротами, был замощен на площади в 128 м2 (рис. 3) (Голубева, 1973. С. 102-104).

В ходе раскопок Л.А. Голубевой на Белоозере было выявлено 13 производственных построек, прослежено развитие всех групп ремесел, типичных для древнерусских городов (Голубева, 1973. С. 115, 118-177, 199—205). Для характеристики уровня развития ремесла на Белоозере важно отметить наличие следов камнерезного производства - находку неоконченной каменной иконки - и работы с золотом в ювелирных мастерских города. Широта и размах торговых связей Белоозера отчетливо отражается в составе вещевой коллекции, включающей в себя не только монеты и детали торгового инвентаря, но и огромное количество разнообразных импортов. По количеству найденных фрагментов амфор Белоозеро среди северных городов уступает лишь Новгороду. Город, в культурном слое которого встречаются столь редкие и разнородные вещи, как золотой византийский со лид и чешский серебряный денарий, фрагмент люстровой керамики и рукоятка ножа из моржовой кости, несомненно, обладал обширными торговыми связями.

Фун кци и Белоозера как крупного административного центра, места управления значительным по территории краем, отражает большая коллекция сфрагистических материалов. На сегодняшний день учтено 60 печатей и около 250 пломб. После Дрогичина, Городца на Волге и Новгорода — это четвертое по размерам собрание, происходящее с территории Древней Руси.

Несмотря на то, что на Белоозере не обнаружены берестяные грамоты, о грамотности горожан свидетельствуют находки различных предметов с надписями и буквами, писал и книжных застежек.

Интересные данные были получены при анализе социальной топографии города. Для Белоозера, где оборонительные сооружения, а следовательно, и видимое деление на детинец и посад, отсутствуют, этот вопрос приобретает особое звучание. Для его решения из всей коллекции вещевого материала был выделен набор предметов, которые можно считать определенными маркерами высокого социального статуса. Детальный анализ состава и топографического распределения таких находок показал, что на территории города выявляется не один, а целый ряд районов, где прослеживается ощутимая концентрация предметов, имеющих высокую материальную и социальную значимость, и, следовательно, проживала наиболее знатная и зажиточная часть городского населения. Эти районы располагались в разных частях Белоозера, причем, как показывает изучение хронологии “престижных” находок, возникали они изначально - в процессе освоения и заселения новых районов города, а не в ходе их постепенного развития (Захаров, 2004. С. 85-92). За выявленной структурой распределения “престижных” вещей нельзя не видеть определенных аналогий с социальной топографией Новгорода. В Новгороде благодаря широкомасштабным раскопкам удалось проследить четкую взаимосвязь между клановыми комплексами боярских усадеб, являвшихся исходными градостроительными ячейками, и местами древнейшего заселения.

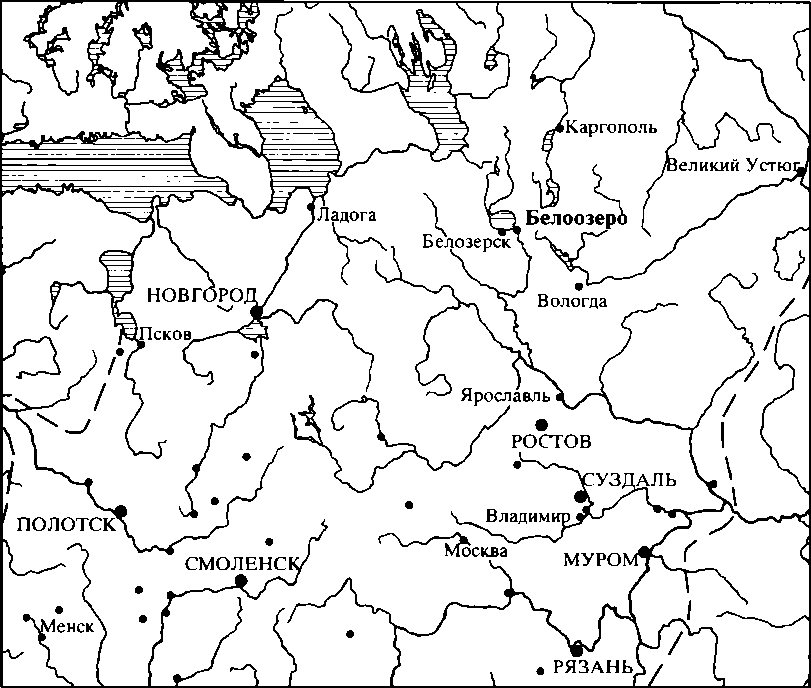

Таким образом, как летописные, так и археологические материалы позволяют говорить о безусловно городском статусе Белоозера. Чем же объяснить сложившуюся ситуацию? Следует ли отсутствие оборонительных сооружений на Белоозере рассматривать как особенность, присущую только этому городу, остававшемуся до последней четверти XII в. - момента основания Великого Устюга - самым северо-восточным городским центром Древней Руси (рис. 4)?

Обращение к материалам исследований городов Северо-Восточной Руси показывает, что случай с Белоозером нельзя считать уникальным, а наличие сложной, развитой системы фортификационных сооружений не является обязательным условием для признания городского статуса того или иного поселения. Не обнаружены ранние укрепления в Великом Устюге и Вологде. В этих городах, так же как в Белозерске и Каргополе, земляные крепости возникают не ранее XV-XVI вв., в период постепенного становления и упрочения Московского государства (Ясински, Овсянников, 1998. Т. 1. С. 141-145; Кукушкин, 1997; Макаров, 1993. С. 80, 81; Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 120). Важные наблюдения были сделаны А.Е. Леон-

Рис. 4. Основные средневековые города северной части Руси тьевым для Ростова, несомненно, входящего в число крупнейших древнерусских городов. Анализируя особенности городской топографии и отмечая сложности выявления первоначальных укреплений Ростова, исследователь, вместе с тем, не исключает возможности того, что в ранний период своей истории Ростов вообще не имел оборонительных укреплений или был защищен деревянной стеной без серьезной земляной насыпи {Леонтьев, 1997. С. 213).

Возможно, причины отсутствия крепостных сооружений на Белоозере следует видеть в чрезвычайно низком расположении города над водой, составляющем одну из ярких особенностей топографии Белоозера. Средняя высота большей части городской территории не превышала 2-3 м над уровнем Шексны. Лишь в древнейшей части правобережного поселения она достигала 5 м. Расположение города в столь низком месте вряд ли можно признать обычным. Основная часть крупных древнерусских городов занимала более высокие площадки. Вместе с тем Белоозеро не является единственным древнерусским городом, находившимся так близко к воде. Определенное сходство можно видеть в относительно низком расположении ранней Ладоги и неукрепленной части Рюрикова городища. Наиболее близкая ситуация зафиксирована в Ростове, возникающем на низком участке озерного берега. По мнению А.Е. Леонтьева, именно сложностью строительства на болотистой почве можно объяснить отсутствие в раннем Ростове традиционных для древнерусских городов вала и рва {Леонтьев, 2003. С. 40).

Действительно, создание надежных укреплений в таких условиях должно было требовать значительных экономических и инженерных усилий. Однако Белоозеро, а особенно его древнейшая часть, в отличие от Ростова, располагалось на хорошо дренированном участке речного берега. Возведение здесь земляных оборонительных сооружений вряд ли следует считать невозможным с технической точки зрения. Белоозеро было центром значительного региона, демонстрирующего, как свидетельствуют раскопки сельских поселений, весьма высокий уровень материального достатка жителей. При этом площадь города составляла примерно треть от общей площади бе-лозерских поселений, следовательно, его население - треть всего населения Белозерской области. Такой город, несомненно, обладал значительной экономической мощью и мог обеспечить крупное строительство {Макаров, Захаров, Бужилова, 2001. С. 91, 92).

Представляется, что причины отсутствия защитных сооружений следует видеть не в технической или экономической невозможности строительства надежных укреплений, а в отсутствии необходимости в них.

В связи с этим интересные данные можно получить при обращении к материалам Новгорода. Наблюдения за историей развития Новгородского детинца, обобщенные недавно С.В. Трояновским, показывают, что первоначально на месте будущей крепости располагались обычные жилые кварталы. Согласно летописи, первые укрепления появляются на столетие позже времени возникновения города - в середине XI в. Но древнейшими археологически зафиксированными оборонительными сооружениями детинца являются остатки дубовых стен, возведенных в начале ХП в. {Трояновский, 2001). Не имея достоверных археологических данных для суждения о характере и размерах укреплений середины XI в., отмечу, что и деревянная крепость начала ХП в., занимавшая площадь около 4,5 га, вряд ли могла обеспечить надежную защиту такого огромного города, как Новгород, к тому же разделенного надвое рекой. При этом до конца ХШ в. горожане не испытывали острой нужды в строительстве значительных фортификационных сооружений на посаде. При возникновении реальной опасности новгородцы спешно возводили необходимые линии обороны или подновляли существовавшие ранее, как показывают археологические исследования острогов 1169 и 1224 г. Выявленные укрепления имели вид наклонного тына на небольшом валу. Оборонительная линия зачастую проходила по территориям жилых усадеб, что свидетельствует о поспешном, экстраординарном характере строительства. Нивелировка вала 1169 г., зафиксированная в Козьмодемьянском раскопе, и вероятная реконструкция его в связи с событиями 1224 г. подтверждают тот факт, что эти укрепления после отражения непосредственной угрозы не содержались в порядке. Они имели временный характер, но позволяли успешно справляться с возникающей угрозой {Алешковский, Красноречьев, 1970; Хорошев, 1982. С. 250-260).

Только в конце XIII-XIV в., вследствие возросшей внешней военной опасности и постоянной угрозы со стороны Москвы, новгородцы проводят грандиозные работы по укреплению города, начиная со строительства каменных стен Детинца до создания мощной внешней оборонительной линии -Окольного города.

Обратившись к летописной истории Белоозера, легко заметить, что этот город ни разу не подвергался нападениям. Лишь в 1398 г. новгородцы в ответ на предательство двинских воевод и захват московским князем волостей на Вели и Двине сжигают “старый городок Белозерский”, существовавший во второй половине XIV в. на месте некогда огромного города (НПЛ. С. 391, 392). Косвенным подтверждением отсутствия значительной военной угрозы для города на всем протяжении его существования может служить небольшое количество оружия, обнаруженное на Белоозере. Из летописных сообщений известно, что белозерские воины принимали участие во многих событиях русской истории. В 1096 г. они воевали в княжеской междоусобице на стороне Владимира Мономаха (ПСРЛ. Т. 9. С. 127, 128). В 1184 г. белозерский полк под командованием воеводы Фомы Ласковича участвует в походе на болгар (ПСРЛ. Т. 10. С. 9). В культурном слое города присутствуют различные категории предметов вооружения. Но общее количество подобных находок на Белоозере в сравнении с коллекциями из других городов невелико. Так, доля бронебойных стрел среди всех белозерских наконечников в 2^1 раза меньше, чем в Суздале, Ярополче, Новгороде или Изборске (Захаров, 1996. С. 213). Бронебойных наконечников на Белоозере обнаружено меньше, чем золотых изделий. С учетом небольшого числа подобных находок из раскопок Л.А. Голубевой, малое количество предметов вооружения можно рассматривать как одну из характерных особенностей Белоозера. Эти наблюдения хорошо согласуются с данными, полученными А.П. Бужи-ловой при изучении антропологических материалов из некрополей Белозе-рья. Анализ уровня и характера черепных травм, отмеченных в популяциях региона, позволил исследовательнице сделать вывод о том, что военные травмы - весьма редкое явление на Русском Севере (Макаров и др., 2001. С. 263, 265).

Таким образом, приведенные сведения позволяют полагать, что отсутствие оборонительных сооружений на Белоозере не является уникальной особенностью, присущей только этому городу и свидетельствующей о его “недоразвитости". Целый ряд городов в северной части Руси, расположенных во внутренних районах государства на достаточном удалении от приграничных территорий, изначально не имел укреплений. Появление и уровень развития фортификационных сооружений во многом зависели от наличия и степени военной угрозы для горожан. В Белозерье этот период наступает уже в XIV-XV вв., в то время, когда Старое Белоозеро опустевает, край оказывается в руках московских князей, а его центр перемещается с истока Шексны на южный берег Белого озера. Именно поэтому местом строительства мощной земляной крепости в 1488 г. становится не Белоозеро, а Белозерск.

Список литературы Оборонительные сооружения как индикатор социального статуса северорусских поселений

- Археология СССР с древнейших времен до средневековья. В 20-ти тт. Древняя Русь. Город, замок, село. М.

- Алешковский М.Х., Красноречьев Л.Е., 1970. О датировке вала и рва Новгородского острога (в связи с вопросом о формировании городской территории)//СА. № 4.

- Булкин В.А., Дубов И.В., Лебедев Г.С., 1978. Археологические памятники Древней Руси IX-XI веков. Л.

- Голубева Л.А., 1973. Весь и славяне на Белом озере. X-XIII вв. М.

- Голубева Л.А., Кочкуркина С.И., 1991. Белозерская весь (по материалам поселения Крутик IX -X вв.). Петрозаводск.

- Захаров С.Д., 1996. Железные наконечники стрел из Белоозера//РА. № 2.

- Захаров С.Д., 2004. Древнерусский город Белоозеро. М.

- Кукушкин И.П., 1997. Вологодское городище//Вологда: Краеведческий альманах. Вологда. Вып. 2.

- Леонтьев А.Е., 1997. Ростов в X-XI вв.//Славянский средневековый город: Тр. VI Междунар. Конгресса славянской археологии. М. Т. 2.

- Леонтьев А.Е., 2003. От столицы к уездному городу (Материалы к исторической топографии Ростова X-XIV вв.)//Русь в XIII веке: Древности темного времени. М.

- Макаров Н.А., 1993. Русский Север: таинственное средневековье. М.

- Макаров Н.А., Захаров С.Д., Бужилова А.П., 2001. Средневековое расселение на Белом озере. М.

- НПЛ -Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.;Л., 1950.

- ПСРЛ -Полное собрание русских летописей. Т. 9, 10: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. М., 1965.

- Трояновский С.В., 2001. Новгородский детинец в X-XV вв. по археологическим данным: Автореф. дис.... канд. ист. наук. М.

- Хорошев А.С., 1982. Новые материалы по археологии Неревского конца//Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода. М.

- Шевырев С., 1850. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакантные дни профессора С. Шевырева в 1847 г. В двух частях. М.

- Ясински М.Э., Овсянников О.В., 1998. Взгляд на Европейскую Арктику//Архангельский Север: проблемы и источники. Т. I, II. СПб.