Оборонительные сооружения Ростиславля Рязанского в контексте исследований средневековой русской фортификации

Автор: Коваль В. Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

Археологические исследования объектов фортификации на городище Ростиславля Рязанского (древнерусского города на берегах р. Оки в пределах Московской области) позволили установить особенности этих древо-земляных конструкций XIII-XIV вв. и предложить ряд методических норм, выполнение которых позволяет получать качественную информацию о древних фортификационных сооружениях, включавших деревянные конструкции, обычно не сохраняющиеся в культурном слое, но оставляющие четко фиксируемые следы.

Фортификация, древо-земляные стены, методика, фиксация, средневековая русь

Короткий адрес: https://sciup.org/14328063

IDR: 14328063

Текст научной статьи Оборонительные сооружения Ростиславля Рязанского в контексте исследований средневековой русской фортификации

Ростиславль Рязанский – один из «малых городов» Рязанского княжества XII–XVI вв., размещавшийся на его северо-западном рубеже, на правом берегу р. Оки, и относившийся к числу типичных мысовых городищ. Ныне это объект археологического наследия федерального значения, который размещается на территории Озерского района Московской области.

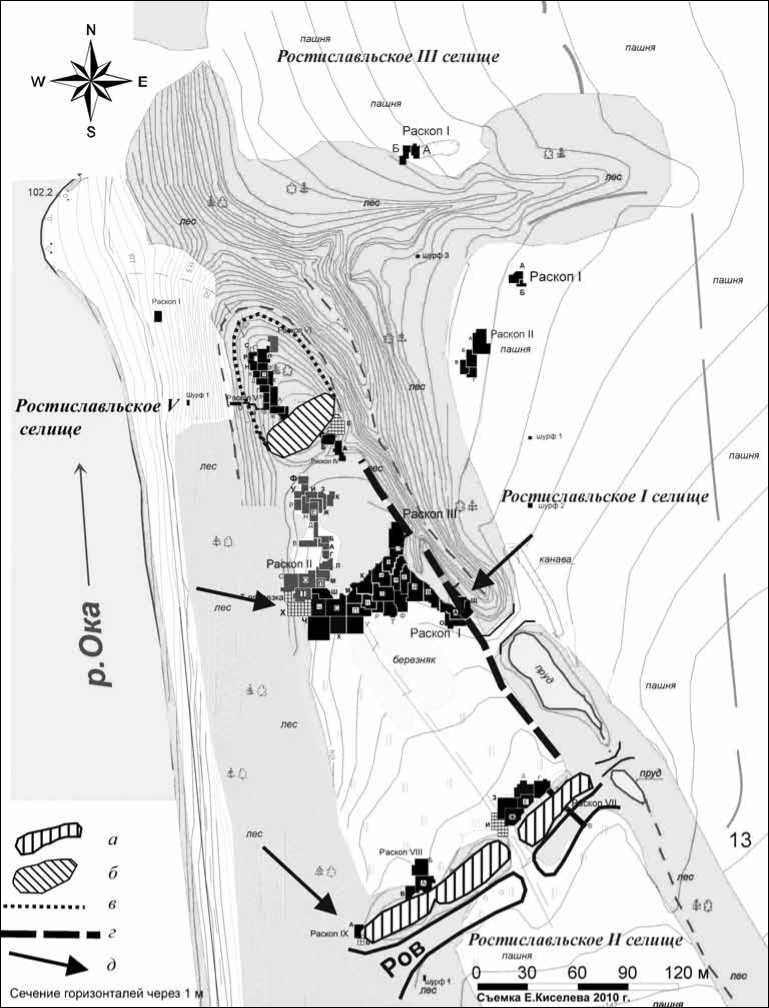

В ходе раскопок прошлых лет здесь была проведена прорезка вала и рва, отделявших треугольную площадку детинца площадью 2,5 га, размещавшуюся на мысу высотой 35–42 м (между р. Окой и глубоким оврагом, впадающим в нее), и небольшого по площади узла фортификации на оконечности мыса, а также прослежены остатки укреплений, реконструируемых в виде стены из полых клетей, проходивших вдоль длинной стороны площадки, обращенной к упомянутому оврагу. Исследования другой стороны детинца, обращенной к Оке, не дали определенных результатов, поскольку никаких следов фортификации тут не обнаружено. Возможно, здесь проходила легкая ограда столбовой конструкции, следы которой либо не сохранились из-за эрозии склона, либо находятся на самом склоне, который ныне зарос лесом и пока не может быть соответствующим образом исследован (рис. 1).

Прорезка вала и рва детинца Ростиславля (по главной линии обороны города – от склона к Оке до оврага) показала, что вал является руинами древо-земляной стены, которая пережила как минимум 3 перестройки ( Коваль , 2015). Под стеной зафиксирован пахотный слой толщиной 10–15 см, перекрытый тонкой углистой прослойкой; на ней ставились городни, засыпка которых производилась почти исключительно материковым грунтом (желтым суглинком). Благодаря попластовой фиксации планов раскопа удалось по различиям в цвете грунтов выявить следы деревянных конструкций стен, в которых древесный органический материал оказался полностью разрушен и замещен минеральным грунтом. Сопоставление разрезов вала и рва позволило получить уникальную информацию об этапах перестройки городской стены, поскольку каждому из них соответствовало расширение рва, служившего

Рис. 1. Схема городища Ростиславль с обозначением основных оборонительных сооружений

Условные обозначения: а – вал детинца Ростиславля – руины древо-земляной стены; б – вал городища раннего железного века; в – граница площадки городища РЖВ (мысового узла фортификации средневекового Ростиславля); г – трасса восточной линии фортификации с остатками валообразной глиняной насыпи; д – места проведения исследований в 2013–2014 гг., упоминаемые в тексте статьи основным источником грунта для засыпки городней, составлявших стену. Таким образом, оборонительные сооружения Ростиславля вполне вписывается в современную концепцию фортификации городов средневековой Руси, рассматривающую валы в качестве руинированных остатков древо-земляных стен (Моргунов, 2009).

Опыт исследований остатков стены Ростиславля (а также других валов эпохи средневековья и раннего железного века) позволил сделать ряд важных выводов методического плана:

-

1) Траншеи шириной около 3 м в целом не достаточно для понимания структуры вала. В нашем случае, только счастливый случай (траншея пришлась на несколько узлов деревянных конструкций стены) помог разобраться со структурой вала и получить планиграфические и стратиграфические данные для реконструкции стены и этапов ее перестройки. Наилучшим вариантом представляется траншея шириной 6 м. При еще большей ширине вскрытия по фронту вала необходимо оставлять бровки для получения дополнительных разрезов.

-

2) Прорезка вала обязательно должна сопровождаться прорезкой рва, причем ширина траншеи тут может быть не столь большой, но наиболее удобна ширина в пределах 4 м.

-

3) Исследования валов и рвов необходимо проводить по той же методике, что и изучение площадок поселений, т. е. путем снятия грунта пластами, с фиксацией каждого пласта. Фиксация пластов должна проводиться с момента обнаружения на зачистке малейших различий в грунтах через каждые 20 см, а в сложных планиграфических ситуациях – через 10 см.

-

4) Фиксироваться должны не только оба профиля траншеи, но и поперечные разрезы. Такой порядок вскрытия наиболее информативен, поскольку двух поперечных разрезов вала бывает недостаточно для максимально полного изучения его структуры.

-

5) Прорезка вала должна проводиться обязательно до материка на всю ширину вала и рва, а врезки в валы, т. е. частичное их исследование, крайне нежелательны, т. к. они не только не позволяют адекватно понять структуру этих сложнейших объектов, но и могут ввести в заблуждение, поскольку дают лишь усеченную стратиграфическую картину. Однако такие врезки возможны для уточнения представлений об отдельных элементах оборонительных конструкций в тех случаях, когда полный разрез их уже проведен и структура сооружения установлена.

-

6) Перечисленные выше методические требования касаются валов и рвов, независимо от их датировки и генезиса. То есть они применимы и к валам городищ раннего железного века, и к фортификациям Нового времени.

В ходе новых исследований на городище Ростиславль в 2013–2014 гг. (Коваль, 2014) удалось изучить край вала, выходивший на склон к р. Оке. До начала работ тут наблюдалось понижение, которое позволяло надеяться на обнаружение въезда на площадку городища. Дело в том, что по азбучным правилам фортификации, именно этот край оборонительной стены был наиболее удобен для организации въезда в город, поскольку приближаясь к нему, противник был бы обращен к стене правой стороной, не прикрытой щитом. Однако проведенное вскрытие края вала показало, что никаких следов въезда тут не существовало 1, а понижение в руинах стены образовалось, вероятно, в ходе эрозионного разрушения вала.

Выше уже упоминалось, что восточная (обращенная к оврагу) сторона площадки детинца Ростиславля имела отдельные фортификационные сооружения. Остатки этих сооружений были впервые исследованы в 1995 и 1997 гг., что позволило впоследствии предложить их реконструкцию в виде деревянной стены из полых клетей, опиравшейся на невысокую (около 1 м) насыпь из сырой красной глины (тяжелого суглинка) и датировать ее концом XIII–XIV в. (Коваль, 2003. С. 258-266, рис. 1, 2). От клетей стены не сохранилось никаких явных следов, но в пользу именно такой реконструкции свидетельствовали два обстоятельства: 1) наличие насыщенного древесным тленом коричневого слоя, вплотную примыкавшего к насыпи и содержавшего обильный материал XIV в.; 2) связь с этим слоем нескольких ям от погребов конца XIII-XIV в., которые могли находиться внутри предполагаемых клетей, которые, следовательно, использовались в качестве жилых и хозяйственных помещений. Однако некоторые вопросы оставались не до конца ясными: а) не могла ли глиняная насыпь быть остатками присыпки с наружной стороны стены? б) какова датировка слоя под этой насыпью? в) насколько достоверна предложенная реконструкция? Для проверки старой гипотезы и получения новых данных о рассматриваемой фортификации в 2013 г. была проведена контрольная прорезка края площадки городища. Она позволила установить, что стратиграфическая ситуация была тут точно такой же, как и на прежде изученных раскопах. Только мощность насыпи на участке исследований 2013 г. оказалась несколько меньше – не более 50 см (рис. 2, на вклейке, с. 387). При этом были получены новые доказательства датировки слоя, залегавшего под насыпью, в пределах домонгольского времени (не позже середины XIII в.). Слой, залегавший под насыпью по склону оврага, продолжался и на площадке городища, причем здесь удалось зафиксировать остатки древней пашни (борозды от сошников глубиной не более 5 см), сохранившиеся на поверхности лесного подзола, составлявшего покровную часть материковых отложений. Борозды проходили параллельно краю оврага, вплотную к нему. Именно в этом пахотном слое был найден целый решетчатый трехзигзаговый перстень из сплава белого цвета, относящийся к древностям домонгольской эпохи, а также керамика характерных форм XII–XIII вв. Таким образом, грунт, на поверхности которого была возведена глиняная насыпь, представлял собой пахотный слой с материалом домонгольского времени. Очевидно, что распашка здесь проводилась до начала возведения фортификации, но установить точную дату для нее довольно сложно. Наличие подобной распашки под остатками стены Ростис-лавля (Гольева, 2009. С. 80-86) позволяет допускать ее проведение на протяжении XII-XIII вв., т. е. в период, когда город уже существовал. Возможно, распахивались окраинные участки усадеб, использовавшиеся под огороды. Однако нельзя исключать и того, что открытая пашня относится к более раннему времени, чем середина XII-XIII в., поскольку имеются данные о размещении на месте Рос-тиславля в конце X – начале XI в. небольшого славянского поселения (остатки подпольных ям, находки лепной керамики и обломков дирхемов саманидской чеканки). Почвоведческие исследования свидетельствуют о горизонте распашки, происходившей за 250-350 лет до строительства стены Ростиславля, т. е. соответствующей времени существования раннеславянского поселения.

Получен также ответ на вопрос о генезисе глиняной насыпи. Одинаковая ширина ленточного вала на разных участках исследований и большая плотность этого грунта позволяют исключить вариант его формирования в результате разрушения некой присыпки к деревянной стене. Стал ясен и источник поступления такого грунта, поскольку точно таким же тяжелым суглинком оказались забиты городни на западном краю стены. Очевидно, выходы именно такого грунта имелись на склоне площадки городища в месте строительства главной оборонительной стены Ростиславля.

Список литературы Оборонительные сооружения Ростиславля Рязанского в контексте исследований средневековой русской фортификации

- Гольева А.А., 2009. Почвенные исследования средневековых валов Дмитрова, Ярославля и Ростиславля//Археология Подмосковья. Вып. 5. М.: ИА РАН. С. 72-88.

- Коваль В.Ю., 2003. Детинец Ростиславля Рязанского: проблемы интерпретации и системы фортификации//Кремли России/Московский Кремль. Материалы и исследования. Т. XV. М.: ФГУ ГИКМЗ «Московский Кремль». С. 256-270.

- Коваль В.Ю., 2014. Отчет о работах Ростиславльской экспедиции в 2013 г.//Архив ИА РАН. Р-1. Т. 1. 116 с.

- Коваль В.Ю., 2015. Главная линия оборонительных укреплений Ростиславля//РА (в печати).

- Моргунов Ю.Ю., 2009. Древо-земляные укрепления Южной Руси X-XIII веков. М.: Наука. 302 с.