Оборудование для выращивания полупроводниковых гетероструктур в открытом космосе

Автор: В.В. Блинов, В.М. Владимиров, С.Н. Кулинич, А.И. Никифоров, Д.Н. Придачин, Д.О. Пчеляков, О.П. Пчеляков, Л.В. Соколов, Д.В. Яроцкий

Журнал: Космические аппараты и технологии.

Рубрика: Новые материалы и технологии в космической технике

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

Настоящая статья посвящена краткому описанию особенностей оборудования, разработанного в Институте физики полупроводников им. А. В. Ржанова для проведения экспериментов по выращиванию полупроводниковых гетероструктур из молекулярных пучков в открытом космосе в условиях орбитального полета международной космической станции. Описаны конструктивные особенности технологической оснастки и систем управления, предназначенных для реализации процесса эпитаксии многослойных кристаллических пленок. Отработка процессов эпитаксии полупроводниковых пленок в условиях космического пространства позволит выращивать сложные полупроводниковые структуры с резкими границами, служащие основой для создания солнечных элементов, а также приборов современной СВЧ, опто- и микроэлектроники. Каскадные фотоэлектрические преобразователи на основе таких многослойных гетероструктур из полупроводниковых соединений А3В5 обладают высокой эффективностью и радиационной стойкостью и, поэтому, наиболее широко применяются для изготовления космических солнечных батарей. Высокая эффективность таких батарей обусловлена широким спектральным диапазоном, в котором эффективно поглощается солнечное излучение и используется в фотоэлектрическом преобразовании.

Космическое материаловедение, молекулярно-лучевая эпитаксия, защитный экран, орбитальный полет, сверхвысокий вакуум

Короткий адрес: https://sciup.org/14118295

IDR: 14118295 | УДК: 54.07 | DOI: 10.26732/j.st.2021.2.06

Текст статьи Оборудование для выращивания полупроводниковых гетероструктур в открытом космосе

Оборудование, описанное в данном разделе, предназначено для проведения технологического процесса молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) по выращиванию пленочных полупроводниковых структур в условиях международной космической станции (МКС) за защитным молекулярным экраном, обеспечивающим защиту рабочей зоны МЛЭ от набегающего потока и прямых потоков собственной внешней атмосферы, исходящих с поверхности МКС. Внутри станции размещается блок управления и сбора информации, который выполняет функцию управления работой всей аппаратуры, сбора полученной информации и связи с информационной системой МКС.

Идея использования эффекта молекулярного экрана для получения сверхвысокого вакуума в космосе на низких орбитах принадлежит американским ученым. Первым эту идею в 1970 году выдвинул Рональд Костоф [1]. В 1976 году Л. Мелфи с соавторами провел теоретический анализ состояния газовой среды вокруг летящего в пространстве полусферического экрана и сформулировал концепцию орбитальной лаборатории со сверхразреженной средой. Практическая апробация этих идей была проведена в коллективе сотрудников Университета в Хьюстоне под руководством А. Игнатьева [2]. Эта работа проводилась при поддержке NASA. Расчеты и первые эксперименты в аэродинамической трубе показали, что если на высоте 200-400 км с первой космической скоростью будет двигаться экран – полированный диск из нержавеющей стали - то в его кильватере образуется конусный след, практически лишенный вещества. Все давление за экраном будет опре- деляться атомами гелия и водорода, источником которых является Солнце, а также веществом, испаряющимся с поверхности самого экрана. Для сравнения отметим, что в наземных сверхвысоковакуумных технологических установках с криогенными насосами достигается предельное разрежение в сотни и тысячи раз хуже, чем было практически получено в первых американских космических экспериментах с молекулярным экраном [2]. На высотах орбитального полета при поперечном обтекании защитного экрана в аэродинамическом следе за ним существует стабильная естественная область глубокого вакуума. В этой области «космического» вакуума достигаются уровни разрежения порядка 10-14 мм рт. ст. и ниже при почти полном отсутствии кислорода и углеродсодержащих компонент. Если с рабочей («теневой») поверхности защитного экрана путем прогрева предварительно удалены сорбированные примеси, то скорости собственного газовыделе-ния в зону следа также соответствуют давлению ниже 10-14 мм рт. ст. Такой уровень газовыделения характерен для обезгаженных металлов, применяемых в сверхвысоковакуумной технике. В вакууме, образующемся за экраном, в процессе экспериментов производится термическое испарение As и Ga из раздельных молекулярных источников. Молекулы As и Ga, достигая поверхности нагретой подложки GaAs, соединяются с образованием соединения GaAs. Молекулы GaAs достраивают кристаллическую решетку подложки, формируя эпитаксиальную пленку GaAs. Ключевую роль в формировании совершенной пленки играет чистота как молекулярных пучков As и Ga, так и чистота поверхности подложки. Следовательно, процесс должен происходить в условиях как можно более высокого вакуума. Вблизи поверхности МКС атмосфера имеет довольно высокое фоновое давление (~10-3 Па) поэтому в эксперименте используется защитный экран, ориентированный так, чтобы защищать зону эпитаксии как от потоков загрязнений, десорбирующихся с поверхности космического аппарата, так и от набегающего потока внешней среды [3-10].

Краткое описание оборудования

Защитный экран имеет открывающуюся крышку, которая вакуумно плотно закрыта при наземной отработке и в процессе доставки космической научной аппаратуры молекулярно-лучевой эпитаксии (КНА МЛЭ) на орбиту. Перед началом эксперимента крышка открывается и газообразные компоненты, выделившиеся из деталей нагретой арматуры, свободно истекают в космическое пространство [8-10].

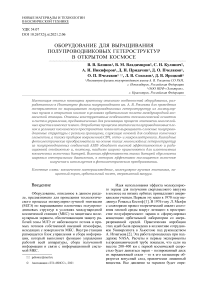

После того, как пленка GaAs выращена, манипулятор передает подложку с выращенной пленкой в кассету (рис. 1 и 2), берет следующую подложку и цикл повторяется. После обработки всех шести подложек температура источников и нагревателя подложек понижается, кассета приводится в крайнее положение, при котором возможно произвести ее замену и закрывается крышка камеры. В случае если происходит отказ одного из источников молекулярного пучка (потеря сигнала термопары, разрыв цепи нагревателя, сбой в работе заслонки), эксперимент может быть продолжен с использованием резервного источника.

МИ Ga2 МИ Ga1 МИ As1 МИ As2 Заслонка МИ

Манипулятор Кассета

Нагреватель подложки

Рис. 1. Расположение элементов аппаратуры МЛЭ (МИ – молекулярный источник)

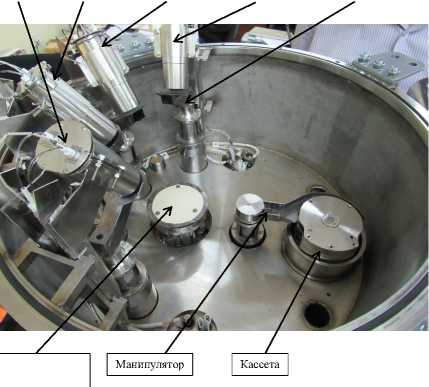

Привод кассеты (рис. 3) служит для перемещения кассеты и обеспечивает позиционирование очередной подложки в положение захвата манипулятором. Привод кассеты содержит электромеханический механизм на основе шагового двигателя, который управляется токовыми импульсами, поступающими от электронного блока.

Рис. 2. Кассета: 1 – молибденовые носители с подложками, 2 – рукоятка прижима, 3 – фиксирующий рычаг рукоятки прижима

112 Рис. 3. Привод кассеты: 1 – корпус привода,

2 – шток, 3 – присоединительный фланец,

4 – электросоединитель, 5 – ручка

Импульсы тока поступают по кабелю от электросоединителя (4). Корпус привода кассеты (1) изготовлен из нержавеющей стали, заполнен азотом и герметично отпаян. Привод присоединяется к кассете фланцем (3). Поступательное движение привода к кассете передается штоком (2). После окончания эксперимента кассета отсоединяется от привода и доставляется на Землю, а привод утилизируется. Для обеспечения манипуляций с кассетой с приводом в кожухе привод кассеты оснащен ручкой (5), приспособленной для работы рукой в перчатке скафандра.

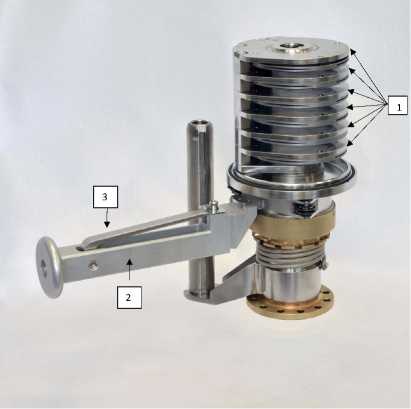

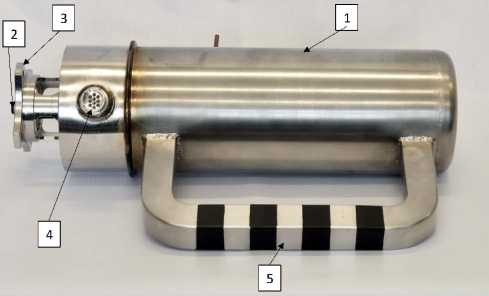

Как уже было отмечено, электронная часть аппаратуры состоит из блока управления и сбора информации (БУСИ), который размещается внутри герметичного отсека МКС (рис. 4) и блока драйверов и контроллеров (БДК), который размещается на наружной поверхности МКС (рис. 5). БУСИ обеспечивает:

-

• управление работой КНА МЛЭ по заданной программе;

-

• организацию командно-информационного обмена с информационной управляющей системой многоцелевого лабораторного модуля (ИУС МЛМ) по интерфейсу Ethernet серии IEEE802.3-2012 для физического и логического уровней обмена со скоростью передачи 10/100 Мбит/с по медножильным трактам (10BaseT/100BaseTx);

-

• выдачу собственной телеметрии;

-

• индикацию состояния оборудования МЛЭ в ходе эксперимента.

Командно-информационный обмен БУСИ и ИУС МЛМ состоит из следующих видов обмена:

-

• получение команд управления в БУСИ;

-

• передача служебных данных от БУСИ.

Объем команд управления составляет не более 1 Кбайт/сутки и поступает из Центра управления полетами во время сеансов связи. Для синхронизации времени используется протокол NTR (Network Time Protocol RFC 1305). Время представления обеспечивается с точностью 1 с. Считывание накопленной научной информации

Том 5

БУСИ производится ИУС МЛМ автоматически не реже 1 раза до 2 Мбайт в сутки для сброса на Землю с использованием имеющегося бортового радиокомплекса. Все научные данные записываются на сменных накопителях информации.

Рис. 4. БУСИ – фронтальный вид

Рис. 5. Внешний вид БДК без радиатора и защитного кожуха

БДК обеспечивает электрические соединения между входящими в него блоками и их надлежащий тепловой режим при помощи радиатора и термостатирующих устройств.

Блок питания обеспечивает:

-

• электропитание КНА МЛЭ;

-

• подачу напряжения на нагреватели, входящие в состав КНА МЛЭ, и регулирование их температуры.

Блок управления обеспечивает:

-

• преобразование сигналов термопар, входящих в состав КНА МЛЭ, и сигнала от аппаратуры вакуумного контроля в цифровую форму и передачу полученных данных в БУСИ;

-

• прием сигналов с датчиков положения, входящих в состав КНА МЛЭ, и их передачу в БУСИ;

-

• выдачу управляющих воздействий на электроприводы, входящих в состав КНА МЛЭ.

Аппаратура вакуумного контроля обеспечивает измерение остаточного давления вблизи зоны реализации процессов МЛЭ.

Заключение

После цикла материаловедческих исследований в наземных условиях с использованием описанного в данной статье оборудования в программе полетных экспериментов предполагается реализовать преимущества открытого космоса. Это глубокий вакуум и почти неограниченная скорость откачки компонент рабочего молекулярного пучка, создающие уникальную возможность для сверхбыстрой смены химического состава газовой среды в зоне роста на поверхности подложки. Такие условия позволят выращивать многослойные монокристаллические материалы с особо резкими границами между слоями, обладающими высокой однородностью по площади и любыми профилями контролируемого легирования по толщине. Толщина слоев в подобных материалах может быть менее 100 нм. Важную роль в их космическом синтезе сыграет отсутствие стенок рабочей камеры и возможность существенного пространственного удаления элементов технологической оснастки от зоны роста наногетероструктур. Кроме того, при синтезе наногетероструктур в космосе в качестве исходных материалов могут использоваться токсичные летучие жидкости и газы (например, гидриды и металлорганические соединения) без угрозы загрязнения окружающей среды. Эти соединения быстро рассеиваются до безопасных концентраций и легко разлагаются на безопасные компоненты под действием солнечного ионизирующего излучения. Особенно важно, что в пленках, выращенных в космическом вакууме, должны практически отсутствовать углеродо- и кислородосодержащие компоненты – самые вредные примеси в полупроводниках, ухудшающие их оптические и электронные свойства. Таким образом будет реализована новая технология получения альтер- 113

нативного подложечного материала и многослойных гетероструктур для нужд опто-, микро- и наноэлектроники.

Работа выполнена при поддержке Программы «Экран» фундаментальных космических исследований РАН, контрактов с АО «РКК «Энергия» им. С. П. Королёва» и АО «ЦНИИмаш», в сотрудничестве с АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» и ООО НПФ «Электрон».

Список литературы Оборудование для выращивания полупроводниковых гетероструктур в открытом космосе

- Kostoff R. N. Stimulating Innovation. International Handbook of Innovation. Elsevier Social and Behavioral Sciences, Oxford, UK. 2003. pp. 388–400.

- Ignatiev A. The wake shield facility and space-based thin film science and technology // Earth Space Revew. 1995. vol. 2. no. 2. pp. 10–17.

- Pchelyakov O. P., Sokolov L. V., Nikiforov A. I., Berzhaty V. I., Zvorykin L. L., Ivanov A. I., Nikitsky V. P., Antropov V. Yu., Biriukov V. M., Markov E. V., Djakov Yu. N. Epitaxy of compound semiconductor from molecular beams in space vacuum behind molecular shield // Proc. of Joint X Europ. and VI Russian symp. on Phys. Sci. in Microgravity. 1997. vol. II. pp. 144–149.

- Pchelyakov O. P., Blinov V. V., Nikiforov A. I., Sokolov L. V., Zvorykin L. L., Ivanov A. I., Teslenko V. V., Churilo I. V., Zagrebel’nyi A. A. Semiconductor Vacuum Technologies in Space: Hystory, State and Prospects. Poverhnost’(Rus). 2004. vol. 6. pp. 69–76.

- Скороделов В. А., Пчеляков О. П. Фундаментальная наука открывает путь к промышленному освоению космоса // Интеграл. 2009. № 3. С. 4–7.

- Pridachin D., Pchelyakov O., Nikiforov A., Sokolov L., Preobrazhenskii V., Blinov V. Some design and applying aspects of Molecular Beam Epitaxy (MBE) machine Main Units in Ultra-Vacuum of Space. Proc. of European Planetary Science Congress. Riga, Latvia. 2017.

- Ignatiev A., Freundlich A., Pchelyakov O., Nikiforov A., Sokolov L., Pridachin D., Blinov V. Molecular Beam Epitaxy in the Ultravacuum of Space: Present and Near Future // From Research to Mass Production. 2018. pp. 741–749. doi: 10.1016/B978-0-12-812136-8.00035-9

- Пчеляков О. П., Блинов В. В., Никифоров А. И., Соколов Л. В., Зворыкин Л. Л. Создание высоковакуумной зоны в аэродинамическом следе за защитным экраном в условиях орбитального полета на высотах H = 250 – 400 км // Космические аппараты и технологии. 2018. Т. 2. № 3. С. 119–124. doi: 10.26732/2618-7957-2018-3-119-124

- Блинов В. В., Машанов В. И., Никифоров А. И., Придачин Д. Н., Пчеляков Д. О., Пчеляков О. П., Соколов Л. В., Титов В. П. Установка для молекулярно-лучевой эпитаксии «Катунь-100» // Космические аппараты и технологии. 2018. Т. 2. № 3. С. 170–174. doi: 10.26732/2618-7957-2018-3-170-174

- Пчеляков О. П. Полупроводниковые вакуумные технологии в космическом пространстве: история, состояние, перспективы // Космические аппараты и технологии. 2018. Т. 2. № 4. С. 229–235. doi: 10.26732/2618-7957-2018-4-229-235