Обоснование функциональной структуры горнотехнических систем освоения георесурсного потенциала угольных месторождений

Автор: Федаш Анатолий Владимирович

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 9, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена актуальная проблема развития методологии проектирования с обоснованием функциональной структуры горнотехнических систем освоения георесурсного потенциала угольных месторождений, адаптированной к быстроизменяющимся условиям внешней среды. Предложены возможности для реализации данной методологии при адаптации современных тенденций и закономерностей проектирования горнотехнических систем в условиях стохастичности угольного рынка на основе оперативного решения организационных и технологических задач.

Уголь, шахта, добыча угля, проект, угольный рынок, горные работы, строительство, проектная документация, горнотехнические системы, синтез, природно-техногенные условия

Короткий адрес: https://sciup.org/140215812

IDR: 140215812 | УДК: 622.012;

Текст научной статьи Обоснование функциональной структуры горнотехнических систем освоения георесурсного потенциала угольных месторождений

Мировой кризис оказал существенное влияние на эффективность функционирования угледобывающей отрасли. Однако, кризис стимулировал необходимость проведения диверсификации угольной промышленности посредством расширения области научных исследований и внедрения наукоемких технологий и технических средств, которые способны обеспечить конкурентоспособность угольной продукции на рынке и социально-экономическое развитие угледобывающих регионов.

Сложившаяся теория проектирования горных предприятий была разработана для плановой экономики, при которой развитие технологических систем осуществлялось по перспективным планам выпуска продукции с ограничениями по финансированию и строительным мощностям. С переходом на рыночную экономику в деятельности угледобывающих предприятий появилась необходимость реагирования на изменения потребностей внутреннего и внешнего рынков, которые формируются и функционируют в соответствии с экономическими эволюционными законами. Исходя из этого, использование прежних научно-методических подходов к процессу проектирования и реконструкции угледобывающих предприятий приводило к тому, что на самых важных этапах строительства проекты пересматривались c внесением частных корректировок и существенных дополнений, ориентированных на краткосрочную перспективу, в связи с чем, к реализации принимались недостаточно прогрессивные и экономичные технологические решения. Отмечается, что применяемые в настоящее время методы «оптимального» проектирования угольных шахт, разрезов и обогатительных фабрик (расчетных вариантов, исследование функции цели на абсолютный или условный оптимум, линейного и динамического программирования, экономико-математического и имитационного моделирования, теории графов и др.) не обеспечивают требуемую достоверность прогноза основных проектных показателей, что, как указывалось выше, подтверждается множеством дополнений и корректировок проектной документации, консервацией, диверсификацией и преждевременной ликвидацией горных предприятий из-за несоответствия фактических показателей проектным. Так, анализ перечня проектной документации ш. «Алардинская» ОАО ОУК «Южкузбассуголь» показал, что основные проектные решения технологической схемы корректировались и дополнялись 17 раз в течение 8 лет. Аналогичная тенденция прослеживается в разные периоды эксплуатации на шахтах «Абашевская», «Анжерская-Южная», «Березовская», «Владимирская», «Кушеяковская», «Осинниковская» и др.

Реализация научно необоснованных проектных решений по предельной нагрузке на очистной забой при сочетании негативных технологических, газодинамических, геомеханических и организационных факторов приводит в последнее время к взрывам метана и пыли и, как следствие, к групповым несчастным случаям, что подтверждается крупными авариями на шахтах «Зыряновская», «Ульяновская», «Тайжина», «Юбилейная», «Распадская» в Кузбассе.

Таким образом, на современном этапе развития научно-технического прогресса, техники и технологии, социально-экономических требований к труду выявляется совершенно новое специфическое пространство, проблемы и задачи проектирования, связанные с высокой функциональной взаимозависимостью по материальным, энергетическим и информационным потокам отдельных стадий рабочих операций и процессов технологических систем угледобывающих предприятий. Технологические, организационные и экономические акценты проектирования угледобывающих предприятий все настойчивей смещаются в сторону дальнейшего совершенствования как самих методов оптимизации технологических систем и их параметров, так и их математической и экономической обеспеченности (математический аппарат, критерии оптимальности и др.).

Все это делает чрезвычайно актуальным проблему развития методологии проектирования и обоснования функциональной структуры горнотехнических систем освоения георесурсного потенциала угольных месторождений, адаптированной к быстроизменяющимся условиям внешней среды.

Реализация данной методологии обеспечит адаптацию современных тенденций и закономерностей проектирования горнотехнических систем в условиях стохастичности угольного рынка на основе оперативного решения организационных и технологических задач, направленных на повышение конкурентоспособности предприятий в широком диапазоне изменения горно-геологических, горнотехнических и техногенных условий .

На современном этапе проектирования горнотехнических систем для обеспечения устойчивого, сбалансированного, безопасного и экологичного освоения георесурсного потенциала угольных месторождений, актуализируется необходимость развития и использования методологии циклично-перманентного проектирования и поэтапных сценариев формирования и развития функциональных структур гибких геотехнологических комплексов на базе современных информационных технологий и международных стандартов в сферах технологии, экономики и экологии, управления качеством производства, адаптивных к рыночной стохастичной среде.

Как следует из результатов анализа динамики основных техникоэкономических показателей угольной промышленности, за период 2000-2012гг. произошло существенное улучшение показателей. После 2005 года угольной промышленности придано «второе дыхание» за счет адаптации новых отечественных и импортных технологий и технических устройств к горно-геологическим и горнотехническим условиям угольных месторождений России, внедрения автоматизированных систем управления производством, автоматизированного мониторинга параметров шахтной атмосферы (системы «МИКОН-1Р», Devis Derby, GRANCH SBTC-2), противопожарной защиты и оповещения людей при авариях и др.

Существенное улучшение технико-экономических показателей достигнуто в основном угледобывающем бассейне России – Кузбассе. Согласно информации Администрации Кемеровской области, за период 1998-2012 гг. годовой объем добычи увеличился с 108,8 до 201,5 млн. т, среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя в 2012 г. составила 4405 т/сут. (в России 354,8 млн. т.), среднемесячная производительность труда рабочего по добыче в 2012 г. достигла 216,9 т, в том числе на шахтах 144,3 т/мес. и на разрезах 303 т/мес.

По результатам анализа технологии горного производства установлено, что развитие происходит циклически по мере накопления знаний в фундаментальных науках и опыта реализации в горном производстве. В настоящее время в мировой и отечественной горной науке формируются теоретические основы нового цикла развития горного производства, базу которого составляют результаты фундаментальных исследований, обеспечивающих роботизацию процессов и операций в опасных зонах; охрану недр и комплексное использование полезных ископаемых, в том числе метана и редкоземельных элементов; повышение уровня энергосбережения, промышленной и экологической безопасности опасных производственных объектов; снижение негативного влияния горных разработок на окружающую среду.

Создание эффективных и реализация в будущие периоды ресурсосберегающих технологий возможны на базе решения поставленных перед горной наукой научных задач в «Энергетической стратегии Российской федерации на период до 2030 года», в том числе с использованием системного подхода, обеспечивающего комплексное и эффективное освоение недр в пределах отдельного месторождения.

Возможность реализации системного подхода при разработке методологии проектирования горных предприятий и оптимизации их параметров наиболее полно может быть осуществлена при отработке угольных месторождений, типичных для условий Кузбасса. В будущие периоды после накопления положительного опыта возможна реализация результатов исследований и на других угольных месторождениях России и мира, так как угольные месторождения, аналогичные Кузбассу, широко распространены в угледобывающих странах, то есть выбор Кузбасса как объекта исследований позиционируется как достаточно обоснованный.

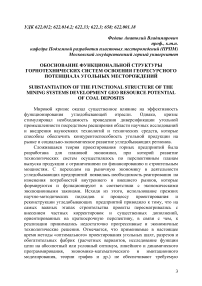

На основе анализа результатов научных исследований и производственного опыта выделены способы и формы технологического воспроизводства шахтного и карьерного фонда, адаптивные к рыночным условиям (рис. 1).

Рис. 1. Современные способы технологического воспроизводства шахтного фонда.

Эффективность этих способов и форм проверена на практике в период 1991 – 2012 гг. на этапах реструктуризации и стабилизации угольной отрасли Кузбасса.

Характерной особенностью развития системы проектирования в этот период является многообразие проектной документации в виде локальных проектов, дополнений, корректировок проектов строительства и реконструкции предприятий (табл. 1).

Таблица 1.

Количество и характеристика корректировок проектной документации некоторых шахт и разрезов Кузбасса.

|

Наименование угледобывающего предприятия |

Период изменения проектной документации, год |

Количество изменений и вид проектной документации |

||

|

локальные проекты |

корректи ровки |

дополнения |

||

|

Филиал шахта «Абашевская» ОАО ОУК «Южкузбассуголь |

2003 - 2008 |

5 |

0 |

1 |

|

Филиал «Шахта «Алардинская» ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» |

2000 – 2010 |

9 |

2 |

5 |

|

Шахта «Анжерская-Южная» ООО «НПО «Гидроуголь» |

2001 – 2009 |

15 |

0 |

1 |

|

ОАО «Шахта Берёзовская» ОАО «Компания «Кузбассуголь» |

2005 – 2008 |

4 |

0 |

0 |

|

ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |

2008 - 2009 |

4 |

0 |

0 |

|

Филиал «Шахта «Грамотеинская» ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» |

2002 – 2011 |

8 |

2 |

7 |

|

«Шахта им. С.М. Кирова» ОАО «СУЭК-Кузбасс» |

2005 – 2009 |

9 |

2 |

3 |

|

ООО «Шахта «Колмогоровская» ООО «Управляющая компания Промуглесбыт» |

2004 – 2008 |

8 |

0 |

7 |

|

Филиал «Шахта «Кушеяковская» ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» |

2002 – 2011 |

3 |

0 |

5 |

Первая корректировка проекта строительства, как правило, предусматривает подготовку и ввод в работу очистного забоя вблизи границы выходов под наносы наиболее продуктивного пласта. При этом транспорт, проветривание, водоотлив организуются по временным схемам. Такой организационный подход на первом этапе обеспечивает быструю самоокупаемость инвестиций. На втором этапе разрабатывается дополнение или корректировка проекта вскрытия и подготовки запасов второго выемочного участка, третьего и т.д. В итоге временные схемы становятся «узкими» элементами технологической системы шахты и не обеспечивают проектные показатели, а инвестиции для завершения строительства инвестор не выделяет (предприятие продаётся или ликвидируется). Характерным примером такого бессистемного подхода является строительство шахты ООО «ОУЭ Блок № 2 ш. «Анжерская-Южная», проект строительства которой в процессе строительства корректировался 15 раз. В настоящее время шахта практически не работает.

По результатам анализа соответствия проектной документации выявлены следующие основные отклонения проектных решений от требований указанных нормативных документов:

коэффициент извлечения балансовых запасов в некоторых проектах шахт и разрезов не превышает 0,5, что подтверждает низкий уровень проектных решений в части соответствия требованиям Закона РФ «О недрах» и «Правил охраны недр» (ПБ 07-601-03);

для принятия проектных решений в специфических условиях конкретных шахт и разрезов, для которых не регламентированы способы и средства безопасной и эффективной отработки угольных пластов, проектные организации используют положительные заключения или рекомендации специализированных организаций. Соответствие этих рекомендаций и заключений реальным горнотехническим условиям весьма низкое, так как на шахтах России за последние 20 лет натурные инструментальные исследования почти не проводятся;

предельная нагрузка на очистной забой принимается в проектах без учёта неравномерности процессов выемки угля, газоотдачи пласта при его разрушении, динамических осадок пород кровли, прорывов метана из пластов-спутников и выработанного пространства, что приводит к групповым несчастным случаям и подтверждается крупными авариями на шахтах;

во многих проектах не идентифицируются опасности и не разрабатываются конкретные мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, анализу риска, предупреждению аварий и локализации их последствий для включения этих мероприятий в план ликвидации аварий.

На основе анализа результатов научных исследований и опыта работы проектных организаций предлагается изменить парадигму системы проектирования горных предприятий по следующим направлениям:

-

- использование в проектах новых технологических решений: совмещение открытых и подземных технологий угледобычи; деление шахтных полей на панели длиной 6-7 км с непрерывной отработкой последних без перемонтажа механизированного комплекса и транспортом

угля на промежуточные выработки, внедрение многоштрековой подготовки запасов выемочных участков и др.;

-

- применение линейных и нелинейных дискретных экономикоматематические моделей, которые реализуются с помощью одного или нескольких методов, например, комплексной оптимизации, имитационного моделирования, прогнозирования, теории и приложений нечетких множеств, когнитивных и динамических алгоритмов, анализа и параметрического синтеза стохастических систем, гибридные методы моделирования общего экономического равновесия с использованием агент-ориентированных моделей, энтропийного анализа сложных систем, структурного системного анализа IDEFO и др.

Выбор и обоснование альтернативных проектных вариантов функциональных структур технологических систем гибких геотехнологических комплексов для освоения георесурсного потенциала угольных месторождений со сложными природно-техногенными условиями должно производится на базе научно-методического обеспечения концепции дифференциации запасов угля по природнотехногенным признакам с использованием критерия адаптации при синтезе традиционных и нетрадиционных технологий угледобычи. Данная концепция базируется на основном принципе минимизации объемов и максимальном использовании объектов инфраструктуры ГГТК при высоком уровне автоматизации и роботизации опасных и трудоемких процессов и операций угледобычи и предполагает эффективную выборочную отработку участков пластов по традиционным технологиям и опережающую или одновременную отработку со сложными природнотехногенными условиями по нетрадиционным.

В настоящее время на шахтах России доля применения систем разработки составляет: длинными столбами с полным обрушением пород кровли в Печорском бассейне 100%, в Кузнецком – 91,4 %, в Донецком – 92,1 %. Явное монопольное применение на угольных шахтах России систем разработки пластов длинными столбами с полным обрушением пород кровли (ДСО) и выемкой угля механизированными комплексами (КМЗ) привело к ограничению диапазона альтернативных вариантов технологии угледобычи в проектах и выборочной отработке участков пластов и шахтных полей на практике. По критерию адаптации область высокой эффективности технологии отработки угольных пластов ограничена следующими основными горно-геологическими и горнотехническими условиями: угол падения пласта 0-22°, вынимаемая мощность пласта 1,3-4,8 м, глубина разработки до 600 м, длина выемочных полей 2-3 км, длина очистного забоя 100-300 м, пласты не склонные к газодинамическим явлениям и самовозгоранию, в пределах выемочного участка отсутствуют непереходимые механизированным комплексом дизъюнктивные нарушения.

Все запасы угля, неблагоприятные для отработки длинными КМЗ, предлагается отнести к остаточным запасам. Росту доли остаточных запасов угля способствует изменение проектной документации в локальных проектах (дополнениях, корректировках).

Для оценки уровня адаптивности КМЗ к природной среде и остаточным запасам угля предлагается использовать следующую формулу:

N

J ДСО J k J 1 • J 2 • J 3 • ее JN

k 1

где JДСО - комплексный критерий адаптации КМЗ к природной среде и остаточным техногенным запасам угля; N - количество частных критериев адаптации; J - частный k -тый критерий адаптации.

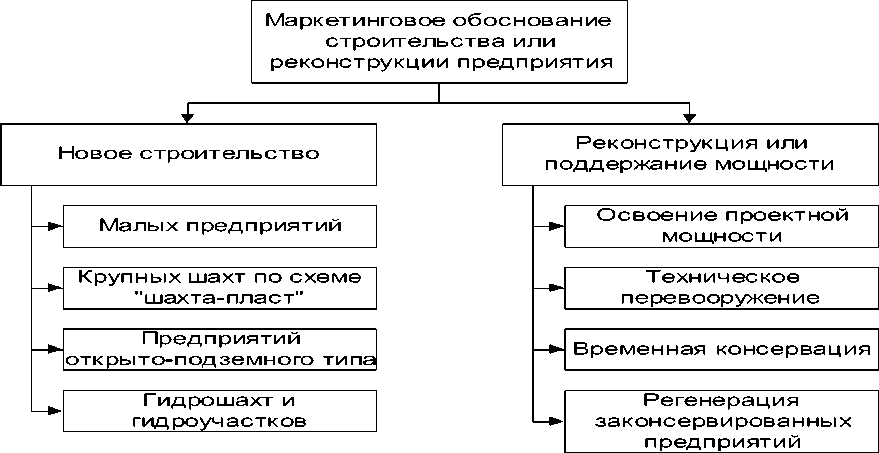

Под частным критерием адаптации в формуле следует понимать множество работоспособных состояний КМЗ в заданной среде. На рис. 2 приведён пример определения частного критерия адаптации КМЗ к мощности угольного пласта.

Рис. 2. Схема к определению критерия адаптивности технологической схемы шахты по мощности пласта.

Следует отметить, что согласно структуре формулы (1), если хотя бы один частный критерий близок к нулю, то есть J k →0, то вся технологическая система будет неработоспособной.

В работе предложена концепция дифференциации запасов угля по природно-техногенным признакам и синтеза по критерию адаптации к конкретным условиям подсистем традиционных и нетрадиционных технологий в интегрированную геотехнологическую систему предприятия, обеспечивающую эффективную отработку участков пластов по традиционным технологиям и опережающую или одновременную отработку запасов участков угольных пластов со сложными природнотехногенными условиями по нетрадиционным технологиям.

Интегрированная геотехнологическая система создаётся посредством декомпозиции существующих и перспективных технологий угледобычи с выявлением подсистем, адаптивных к сложным природно-техногенными условиями и синтеза на основе этих подсистем новой геотехнологической системы, обеспечивающей эффективную и безопасную отработку всех запасов шахтного поля.

В качестве рекомендаций для реализации принципа минимизации и максимального использования объектов инфраструктуры угледобывающего предприятия предлагаются следующие мероприятия и проектные решения: поддержание и многократное использование горных выработок для отработки запасов соседних выемочных участков с разными природно-техногенными условиями, исключение процессов дегазации пласта и проветривания выработок при роботизированной дистанционной выемке угля, при выемке запасов угля в приконтурной зоне разреза или бурошнековой выемке снижать требования по проветриванию очистного забоя, при применении гидравлического способа добычи исключить применение других видов основного транспорта и др.

Соответственно на каждом этапе комплексного проектирования и дискретного развития предприятия формируется рациональный вариант геотехнологической системы предприятия, отрабатывающего участки угольных пластов со сложными природно-техногенными условиями.

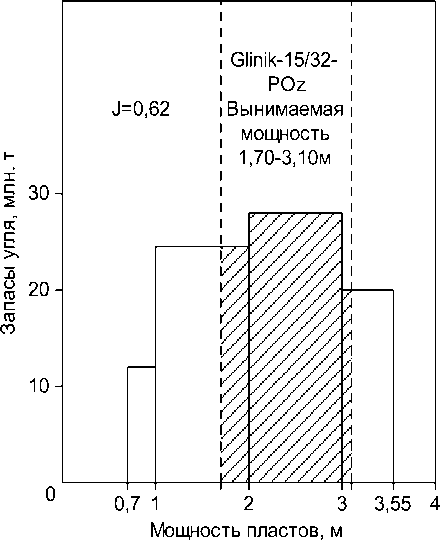

В проектах угольных шахт проектные организации пытаются исключить негативное влияние указанных факторов, однако это не всегда удаётся, что подтверждается несоответствием фактических техникоэкономических показателей проектным и плановым (рис. 3). Инвестору выгодно завысить проектную мощность в проекте строительства или реконструкции предприятия, так если она не будет достигнута, то это почти не отразится на эксплуатационной себестоимости. В случае если возникнет необходимость увеличить производственную мощность выше проектной, то потребуется оперативное изменение проектной документации, экспертиза и согласование в установленном порядке. Эти процедуры, включая проектирование и экспертизу, затягиваются на годы и лишают инвестора возможности оперативно реагировать на требования угольного рынка.

Необходимо проектную мощность устанавливать как сумму добычи из очистных КМЗ, осуществляющих отработку запасов угля по высокопроизводительным технологиям, подготовительных забоев и добычи на участках пластов со сложными природно-техногенными условиями по нетрадиционным технологиям.

Рис. 3. График зависимости фактической добычи угля от бюджетного плана и проектной мощности.

Для синтеза альтернативных и выбора в проекте оптимального варианта технологической схемы шахты, адаптивной к сложным природно-техногенным условиям, разработан алгоритм оценки эффективности проектных решений с обоснованием оптимальных объёмов добычи угля по высокопроизводительной технологии, по нетрадиционным технологиям и из подготовительных забоев.

Проектную мощность угледобывающего предприятия предлагается определять по формуле

NM L

Д Д i +2 Д j +2 Д k

i 1 j 1 k 1

где Д – общая добыча угля по предприятию; N – количество очистных забоев с высокопроизводительной отработкой участков пластов; М -количество очистных забоев на участках пластов со сложными природнотехногенными условиями; L – количество всех подготовительных забоев; Дi – добыча угля из i-того высокопроизводительного очистного забоя; Дj – добыча угля из j-того очистного забоя на участках пластов со сложными природно-техногенными условиями; Дk – добыча угля из k-того подготовительного забоя.

Для упрощения вида формул при дальнейшем анализе введены следующие обозначения: Дд^ = £ Д; Днтр = X Ду, где Ддсо - общий i1 j1

объём добычи по высокопроизводительной технологии отработке участков пластов; Днтр - общий объём добычи по нетрадиционным технологиям в сложных природно-техногенных условиях.

Безубыточный объём продаж угля определяется по известной формуле

Дбезуб

пост

,

пер где Д._-- безубыточный объём продаж, тыс.т; Зпо ст- постоянные затраты по шахте, тыс.руб.; Ц - цена угля, руб./т;Зпе-- удельные переменные затраты по шахте, руб./т.

С учётом общего объёма добычи угля в очистных забоях Дi , работающих по выборочной технологии, в очистных забоях Дj, работающих по нетрадиционным технологиям, а также добычи из подготовительных забоев Дк вместо формулы (3) получено уравнение с общепринятыми обозначениями, вида

Дбезуб

Ц

Д

ДСО ДСО пер

Д безуб

ОБЩ ДДСО ДСО ДНТР пост пост

Д безуб Д безуб

ПодгДСО ПодгДСО

З пер Q Уд

Д НТР

НТР

пост

Д безуб

З

НТР

пер

ПодгНТР

пер

’ ПодгНТР\ ,

QУд

Выделение в уравнении (4) затрат на проведение и поддержание подготовительных выработок связано с тем, что при нетрадиционных технологиях отработки пластов, как правило, удельный объём проведения выработок существенно отличается от соответствующих объёмов проведения выработок при ДСО, что проиллюстрировано в работе на примере ряда угольных шахт России.

Для расчёта объёма безубыточной добычи на шахтах с применением разных технологий очистных работ в проекте разрабатываются альтернативные варианты технологической схемы. По каждой технологии проводится сметный расчёт и окончательно по формуле (4) определяется безубыточный объём продаж. В работе рекомендованы исходные данные для ориентировочных расчетов безубыточного объема продаж по шахтам ОАО «ОУК «Южкузбассуголь».

уголь, шахта, добыча угля, проект, угольный рынок, горные работы, строительство, проектная документация, горнотехнические системы, синтез, природно-техногенные условия coal, mine, coal mining, project, coal market, mining, construction, project documentation, mining systems, synthesis, natural-technogenic conditions

Список литературы Обоснование функциональной структуры горнотехнических систем освоения георесурсного потенциала угольных месторождений

- Федаш А.В. Анализ состояния и совершенствования системы проектирования угледобывающих предприятий. Известия вузов. Горный журнал. -Екатеринбург: -2011. -№1.

- Федаш А.В. Концептуальные основы формирования гибких геотехнологических комплексов горных и энергетических предприятий в угледобывающих регионах. Горная промышленность. -2011. -№3.

- Козовой Г.И., Рыжов А.И., Федаш А.В. Результаты эксплуатационных испытаний проходческого комбайна 12СМ27 фирмы «Джой» в ОАО «Распадская» ЗАО «Распадская угольная компания». Сб. науч. тр. Организационные, горнотехнические, экономические и экологические проблемы развития топливно-энергетического комплекса -М.: МГГУ, 2008.

- Козовой Г.И., Рыжов А.И., Федаш А.В. Результаты эксплуатационных испытаний механизированной крепи МКТ в условиях ОАО «МУК-96». В сб. Системный подход к проектированию и отработке угольных месторождений. Препринт. -М.: МГГУ, 2010.

- Федаш А.В. Методика выбора при проектировании угольных шахт оптимального варианта комбинированной отработки пластов длинными и короткими забоями Известия ТулГУ. Науки о Земле. Вып. 1. -Тула: Изд-во ТулГУ, 2011.