Обоснование генетического потенциала у интенсивных сортов мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.)

Автор: Новохатин В.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Обзоры, проблемы

Статья в выпуске: 5 т.51, 2016 года.

Бесплатный доступ

Первичный центр происхождения мягкой яровой пшеницы ( Triticum aestivum L.) - Переднеазиатский (Н.И. Вавилов, 1926) и Среднеазиатский регионы (П.М. Жуковский, 1971). Вначале этот гексаплоид широко распространился на территории Плодородного полумесяца (Н.П. Гончаров, 2013). Расширение его ареала шло из первичного центра происхождения вида на окраины. К северу естественный отбор был направлен на формирование холодостойких, к югу - засухоустойчивых яровых форм (Н.И. Вавилов, 1926; Qing-Ming Sun с соавт., 2009). Анализ происхождения интенсивных сортов мягкой пшеницы показывает, что более чем 150 лет они формировались на основе генетического материала вторичных (P.A. Gepts, 2002; G.M. Paulsen с соавт., 2008), индуцируемых и периферийных центров, обладающих огромным потенциалом (R. Vencovsky с соавт., 2003; S. Сох, 2009). Низкорослый японский сорт Akagomughi стал основой интенсивного направления селекции культуры (Н.И. Вавилов, 1987). Удачное сочетание генетических ассоциаций у производных венгерских (Банатка), русских (Крымка), местных галицийских, английских скверхедов и китайской низкостебельной пшеницы позволило получить высокоурожайный, пластичный, интенсивный озимый сорт Безостая 1. Благодаря высокой сортообразующей способности Безостая 1 вошла в родословные всех лучших по урожайности интенсивных сортов озимой мягкой пшеницы. С 1970-х годов на их основе создавались интенсивные сорта яровой пшеницы - например, Казахстанская 10 (двуручка) и Икар (яровая). Следует учитывать, что использовать для гибридизации яровизированные семена озимых нежелательно, поскольку при этом возникают термофитомутации, снижающие генетическую ценность исходных форм. При скрещивании озимых с яровыми необходимо использовать такие технологии, которые позволяют им одновременно проходить фазу цветения (В.В. Новохатин с соавт., 2014). Дискретное проявление наследования у каждого созданного сорта приводит к определенному изменению его биоморфологических и физиолого-биохимических признаков и свойств, отражающих эволюционную направленность селекции. Так, сорт Казахстанская 10, в родословной которого 39 сортов (из них 23 озимые), имеет хорошо развитую, глубоко проникающую (243 см) корневую систему, характеризуется выносливостью к засолению, предуборочному прорастанию зерна на корню и фузариозу. Потенциальная урожайность при орошении - 8,02 т/га. Сорт распространен в Средней Азии и на юго-востоке Казахстана, возделывается в Башкортостане, Курганской и Тюменской областях. Казахстанская 10 участвует во многих селекционных программах. Результатом одной из них стало создание среднеспелого, среднерослого, устойчивого к полеганию, интенсивного, выносливого к предуборочному прорастанию зерна в колосе сорта Икар (Богарная 56 озимая ½ Казахстанская 10) (разновидность пиротрикс), генеалогическое древо которого включает 59 сортов различного экологического происхождения. Его отличительные особенности (наличие опушения и темная окраска колоса) способствуют ускоренному созреванию зерна, что очень важно для условий Сибири и Зауралья. Полная родословная создаваемых сортов позволяет теоретически обосновывать подбор родительских пар для скрещивания, вести направленный формообразовательный процесс и отбор генотипов нужного экотипа.

Пшеница, среда, геном, популяция, отбор, сорт, ареал, первичные и вторичные центры, термофитомутации, гибридизация, формообразования, трансгрессии, gеnome

Короткий адрес: https://sciup.org/142213965

IDR: 142213965 | УДК: 633.11:575.1:631.527(571.12) | DOI: 10.15389/agrobiology.2016.5.627rus

Текст научной статьи Обоснование генетического потенциала у интенсивных сортов мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.)

Яровая мягкая пшеница объединяет генетический потенциал родов Triticum L. и Aegilops L. благодаря естественной гибридизации с последующей амфидиплоидизацией геномов одноплоидной Triticum urartu (однозерновки) и двух диплоидных видов — Aegilops speltoides и Ae. squarrosa . Однозерновка T. urartu стала источником генома А, Ae. speltoides — генома В. Их амфидиплоид T. dicoccoides участвовал в формировании тетраплоида T. di-coccum (двузернянка — полба), несущего геном ВВАА, присоединение к которому генома D от Ae. squarrosa позволило создать гексаплоид мягкой пшеницы с геномом ААВВDD (1-3).

Согласно Н.И. Вавилову (4), происхождение мягкой пшеницы связано с Переднеазиатским центром, по мнению П.М. Жуковского (5), ее родиной был Среднеазиатский центр. Этот гексаплоид получил широкое распространение на территории Плодородного полумесяца — от Малой Азии до Ирано-Иракского пограничья и от Палестины до Турецкого Закавказья, где его доместикация завершилась ко II тысячелетию до н.э. Здесь шла первоначальная эволюция вида (3), которая стала основой его дальнейших изменений (5, 6), продолжающихся и в настоящее время (7, 8), что подтверждают современные молекулярные методы (6).

Ареал мягкой пшеницы расширялся из первичного центра происхождения на окраины, где накапливались рецессивные гены. В северном направлении формировалась холодостойкость, в южном — засухоустойчивость (4) и яровость (9). Длительное (сотни тысяч лет) диффузное распространение привело к экоцентричности и образованию вторичных (10, 11), а позднее — индуцированных и периферийных (12, 13) центров происхождения видов. Так, на окраинах ареала, в многочисленных долинах, горных лабиринтах Карпатских и Пиренейских гор, при контрастном перепаде климата, повышенной ультрафиолетовой инсоляции, удлиненном дне, благоприятном водно-минеральном режиме появились вторичные формообразовательные центры. Возникли термофитомутации и спонтанные гибриды, у которых накапливались биотипы с измененными системами Vrn и Ppd генов, обусловившими их озимость. Благодаря этому расширились возможности использования агроклиматических факторов и формирования высоких урожаев (14). Последнее во многом обусловлено взаимодействием генотип—среда (15-17), неодинаково проявляющимся в разных условиях (18). При этом оно значительно сильнее выражено у новых сортов (19, 20) и в будущем будет управляться и регулироваться (21). Зимующие формы мягкой пшеницы Карпатского происхождения (местные галицийские, Банатки и Тайки) возникли в III-II тысячелетии до н.э. (22) и за счет эволюционной изменчивости культуры накапливали генотипы экстенсивной направленности, что тесно связано с экологическими факторами и обеспечило распространение культуры (23).

Привлечение ценного генетического материала из вторичных и индуцированных центров имеет важное значение (24-26). Во вторичных центрах происхождения пшеница в течение столетий подвергалась естественному и искусственному (бессознательному и сознательному, или методическому) отбору. Сюда проникали виды из других очагов формообразования. Образовавшиеся популяции характеризовались высокой гетерозиготностью и большим числом разновидностей. Естественные мутации и гибридизация во вторичных очагах способствовали появлению новых трансформ. Эти популяции распространились по всей Европе, а позже проникли в Россию. Близость России к основным очагам происхождения пшеницы оказала положительное влияние на формирование сложных популяций, состоящих из различных биологических форм. Так, венгерский зимующий сорт Банат-ка получил распространение в южных районах России и стал основой засухоустойчивых Крымок, ведущих свое происхождение с X-VIII веков до н.э. (5, 22). Через Черноморскую акваторию они проникли в Турцию, оттуда, получив название Turkeus, — на Апеннины, в Австралию и Северную Америку, а также стали основой всех сортов Центральной Европы.

Популяция Банатка дала начало культивируемым на юго-западе Украины (XVIII-XIX века) местным озимым популяциям. Она обладала высокой сортообразующей способностью, благодаря чему стала основой озимых сортов, созданных посредством аналитической селекции, — Украинка, Лесостепка 74, Лесостепка 75, Лютесценс 17 (материнская форма сорта Безостая 1), а также Земка и Гостианум 237 (родительские формы засухо-

^Vhite File (Галиция), 189^

^Squarehead *Zealand White

^Англия) (Голландия ^

*Spyk X *Squarehed (Голландит у

*WilhelminaxReiti, местная

Голландия) (Италия) у

Китайская, । местная i

*Barleta у(Испания)у

Amerikano-популяция у (Уругвай) у

* Местная из Бената (Румыния)

Ibrido 21 \^ (Италия)

Akagomughi (Япония) j

Americano 25cxAmericano 25n

\( Уругвай) у

Barleta у (Испания) у

*Банатка (староместная популяция) V. (Венгрия) У

Ardito

УИталия)

Klein Record (Аргентина)!

Barleta, местная , (Уругвай) )

^Крымка,

Americano, местная '—г . у (Уругвай) у

Barleta 7d х Americano 44d *Undian Swami *Староместная

*Местная х *Украинка

^Украина)___________

Средиземноморская

^(Уругвай)

Vancedor ^Аргентина)

(Уругвай) у (США) ^ (Украина) у

*Лесостепка 74 х *Украинка

*Koveil

Украина)

*Юбилейная Осетия

*Крымка \ ^ форма из Barleta J

( (Россия)) |

*Konred х Fulcaster 266287 (гибрид, США)

Klein 33 (Аргентина^,

Местная Галицинская

Lohmans galizischer Kolben v (Германия) ,

--1---------------' *Лютесценс 17 х*Скороспелка 2

*Лесостепка 75 х *Смесь пыльцы \ (Украина) (Россия)У

. ржи и пшеницы . |

V (Украина) ___________у ^Безостая ^

Тритикале ЛВ- 1^ |

*Гибрид F2 х *Безостая 1

У цКазахшан) /

у *Банатка у ( Сандомирка у

Местная

^(Голландия)/

Kolben х Holland

*Сортор-Банатка,*Местная Харьковская (Швеция) ( Шв еция)

м естная (Украина) 4 1----

*3емка х*Гостианум 237

( Одесса) (Поволжье )

^Одесская 12у

*Безостая 1х*Одесская 16

'Богарная 56

(Казахстан)

*Прибой х

У /Украина) ______________

Казахстанская 10

Икар (Россия) }

Diamant х смесь пыльцы (Швеция)

Стрела (Россия) V

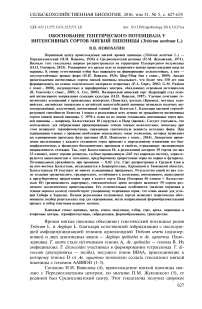

Родословная и место происхождения интенсивных сортов мягкой пшеницы ( Triticum aestivum L.) (звездочками отмечены озимые формы).

устойчивого высококачественного сорта Одесская 16) (рис.). Местные западноукраинские сорта пополнили генетические ресурсы культуры в Германии, Италии, Чехии (24-26).

Испанская популяция Barleta в начале XVIII века распространилась с переселенцами в Южной Америке. В новых условиях при переходе от озимых форм к яровым воздействие на популяции местных факторов привело к элиминации малоприспособленных биотипов. Появились новые фитомутации и спонтанные гибриды с измененной генетической структурой, что в значительной степени расширило диапазон изменчивости. Из трансгрессий на фоне высокой патогенной нагрузки выделились популяции, толерантные к ржавчинным и фузариозным грибам. При направленном формообразовательном процессе в них возникли новые ассоциации генетических систем, что обусловило появление урожайных форм, адаптированных к местным условиям. Искусственный отбор лучших из них (конец XIX—начало XX века) дал генетически разнокачественные сорта, ставшие основой южноамериканской селекции. В регионе распространились интенсивные устойчивые к абиотическим факторам сорта Vancedor и Klein Record.

Из формы Крымка в США (11) были отобраны сорта Koveil, Kon-red и гибрид, полученный с участием последнего и средиземноморского (Fulcaster 266287) сортов (см. рис.). От скрещивания аргентинского сорта Vancedor и американского Koveil был получен озимый сорт Южная Осетия (кавказский южно-лесной экотип), ставший материнской формой озимого засухоустойчивого сильного сорта сухо-степного экотипа Богарная 56.

Местная урожайная пластичная популяция Галицийская широко использовалась в аналитической селекции и создании селекционного материала в Великобритании, Голландии, Германии и Скандинавии. С участием этой популяции и производных от урожайных, устойчивых к полеганию, низкокачественных английских скверхедов получена известная голландская форма Wilhelmina, использованная как материнская при создании итальянского сорта Ibrido 21. У последнего местная форма Rieti была исходной ( J ). Скрещивание Rieti с японским сортом Akagomughi (27) с рецессивными генами короткостебельности (28) дало распространенную в Италии высокоурожайную форму Ardito, ставшую основой интенсивного направления в селекции культуры (29). В Аргентине с участием Ardito ( ? ) и местного сорта Klein Record (прямой потомок Barleta) был создан низкорослый, урожайный, устойчивый к полеганию сорт Klein 33 (27), объединивший пул генов семи сортов разного географического происхождения — из Голландии, Аргентины, Италии, Японии (их основа — Barleta, местная галицийская, английские скверхеды и китайская низкорослая пшеница).

Американский озимый гибрид ( ? ) Konred х Fulcaster 266287 и аргентинский интенсивный сорт Klein 33 ( J ) участвовали в создании кубанского озимого сорта Скороспелка 2, которому не хватало зимостойкости и пластичности. Эти свойства характерны для Лютесценс 17, сорта того же экотипа и прямого потомка сорта Банатка, интенсивность которого была ограничена полеганием. Комбинация Лютесценс 17 ½ Скороспелка 2 стала исходной в создании сорта Безостая 4, из которой при рекуррентном отборе получен сорт южного лесостепного экотипа Безостая 1 (30).

Удачное сочетание генетических ассоциаций у производных венгерских форм (Банатка), русских (Крымка), местных галицийских, английских скверхедов и китайской низкостебельной стало основой знаменитого среднеспелого, среднерослого, высокоурожайного, пластичного, ин-630

тенсивного, устойчивого к полеганию, сильного по качеству зерна озимого сорта Безостая 1, имеющего высокую сортообразующую способность. Безостая 1 — отцовская форма жаро-засухоустойчивого, зимостойкого, сильного по качеству зерна сорта Богарная 56 (разновидность пиротрикс). Его материнской формой стал межвидовой гибрид, полученный от скрещивания озимого сорта Южная Осетия ( ? ) (прямой потомок форм Barleta и Крымка через аргентинскую и американскую селекцию) с тритикале ЛВ-1 (создан с участием украинского сорта Лесостепка 75 — производного сорта Банатка и смеси пыльцы пшеницы и ржи) (31). В селекцию интенсивных сортов в качестве родителя привлекается озимый засухоустойчивый и толерантный к бурой ржавчине сорт Прибой степного экотипа, созданный с участием сортов Безостая 1 ( ? ) и Одесская 16 (производный сорта Ба-натка, засухоустойчивый). Его отличительные особенности — хорошо развитая, глубоко проникающая корневая система, устойчивость к фузариоз-ной корневой гнили (32) и высокое качество зерна (33).

Сорт Прибой используется при создании интенсивных сортов яровой мягкой пшеницы (34). Удачной оказалась комбинация, в которой отцовской была яровая, среднеспелая, урожайная форма Стрела (разновидность мильтурум) — спонтанный гибрид шведского сорта Diamant, который произошел от шведского сорта Kolben, местной галицийской пшеницы и шведского сорта Holland (отобран из местной голландской формы, полученной с участием английских скверхедов и галицийской популяции). В прохладных условиях сорт Стрела способен формировать устойчивое к предуборочному прорастанию зерно и активно созревать. Интенсивность сорта ограничена его длинностебельностью и склонностью к полеганию при урожайности выше 3,0 т/га.

В комбинации Прибой ½ Стрела (поколение F2) были отобраны лучшие растения (разновидность мильтурум), которые репродуцировались в течение 3 лет. Из расщепляющейся семьи повторным отбором была выделена линия 15612-13-77 (разновидность лютесценс), ставшая родоначальницей ярового среднеспелого среднерослого, устойчивого к полеганию, интенсивного сорта Казахстанская 10 (двуручка). Сорт имеет хорошо развитую, глубоко проникающую (до 243 см) корневую систему, толеран-тен к фузариозу и предуборочному прорастанию зерна в колосе, распространен на орошаемых землях в Средней Азии и на юго-востоке Казахстана, где возделывается и в засоленных рисовых севооборотах. Максимальная урожайность (8,02 т/га) получена при осеннем севе на орошаемом поле Пржевальского сортоиспытательного участка в Киргизии в 1987 году. Как яровой, сорт получил распространение в Башкортостане, Курганской и Тюменской областях. Включен в список ценных сортов. Генеалогия сорта Казахстанская 10 включает 39 сортов интенсивной направленности, в том числе 23 озимых, и охватывает все вторичные и большинство индуцированных центров происхождения культуры. У сорта хорошо выражены пластичность и комбинационная способность, он вовлекается во многие селекционные программы. В результате из гибридной комбинации Богарная 56 (озимая) ½ Казахстанская 10 в F7 была отобрана линия Пиротрикс 365, ставшая сортом Икар (разновидность пиротрикс). Созданный сорт среднеспелый, интенсивный, среднерослый, устойчивый к полеганию, выносливый к предуборочному прорастанию зерна в колосе, с потенциалом урожайности 6,0-7,0 т/га (10, 20). Наличие у него опушения и темной окраски колоса способствуют ускоренному прохождению фазы «молочная спе-лость—полная спелость», что очень важно для условий Сибири и Зауралья.

В создании интенсивного и высокопродуктивного селекционного материала яровой мягкой пшеницы большое значение имеет гибридизация с озимыми формами и сортами. При этом в качестве материнских следует брать озимые формы, которые способны передавать с цитоплазмой генетический материал, обеспечивающий образование развитой вторичной корневой системы у создаваемых гибридов. Использовать для гибридизации яровизированные семена озимых нежелательно, поскольку при этом возникают термофитомутации, снижающие генетическую ценность исходных форм. При скрещивании озимых растений с яровыми необходимо сочетать такие климатические условия и технологии, которые позволяют им одновременно проходить фазу цветения. Это возможно в южном Казахстане (в предгорьях Ала-Тау и районе Адлера), а также в фитотроне.

Интенсивные сорта мягкой пшеницы более чем 150 лет формировались в процессе отбора на основе материала из вторичных, индуцируемых и периферийных центров, обладающих огромным генетическим потенциалом для селекции на адаптивность. Такой отбор возможен благодаря дискретности проявления наследования, приводящего к изменению видового разнообразия по биоморфологическим и физиолого-биохимическим признакам, и имеет эволюционную направленность (6, 23). Полная родословная создаваемых сортов позволяет теоретически обосновывать подбор родительских пар для скрещивания (28, 35), вести направленный формообразовательный процесс и отбор генотипов нужного экотипа. При этом, основываясь на законе гомологических рядов Н.И. Вавилова (1987) и данных о генезисе культуры, можно планировать вовлечение тех или иных образцов в создание исходного материала для получения трансгрессий с проявлением признака, превышающим пределы нормы реакции у родительских форм. У яровой пшеницы холодостойкость и засухоустойчивость как сложные комплексные физиологические показатели контролируются многими исходными генетическими системами. Так, в условиях жесткой богары юго-востока Казахстана холодовыносливые интенсивные скандинавские сорта имеют такую же продуктивность, как засухоустойчивый сорт Саратовская 29. Это необходимо учитывать при создании новых сортов, привлекая генетические ресурсы засухоустойчивости (36-38).

В создании современных сортов участвует большое число форм разного эколого-географического происхождения. Эффективны скрещивания, когда в качестве родителей используются сорта и формы, близкие по биологии и морфологии, но генетически разнокачественные. При перегруппировке генов исходных форм, контролирующих проявление количественных и качественных признаков, в первом случае возможен отбор генотипов с дискретно улучшенным, во втором — с планомерно накопленным проявлением. Интенсивная современная селекция сопровождается микроэво-люционными процессами (8), обусловленными рекомбиногенезом (39), влиянием факторов среды (40, 41), инфекционными фонами (42, 43) и искусственным отбором (44, 45), что приводит к формированию в популяциях ограниченного числа урожайных, адаптированных к местным условиям биотипов с выраженным синергизмом. Некоторые из них становятся родоначальниками интенсивных сортов. Этот направленный процесс ведет к обеднению вида из-за невостребованности и утраты многих особей и разновидностей. Поэтому необходима программа сохранения созданного гибридного материала (поколение F2), полученного в системных селекционных и генетических исследованиях сортов и форм с изученными генетическими показателями, комбинационной и сортообразующей способностью. Это позволит в будущем более целенаправленно и ускоренно получать в фитотронах исходный материал и сорта с заданными свойствами для любой 632

экологической ниши. Создание сортов на промышленной основе и их ограниченное по времени использование значительно снизят финансовые и трудовые затраты на оригинальное семеноводство.

Таким образом, генеалогия интенсивных сортов яровой мягкой пшеницы позволяет обосновывать проявление у них биологических и хозяйственно ценных признаков и свойств и подбирать родительские формы для скрещивания, учитывая в том числе генетический потенциал озимых сортов. Эффективны скрещивания, когда в качестве родителей используются сорта и формы, близкие по биологии и морфологии, но генетически разнокачественные. При перегруппировке генов исходных форм, контролирующих проявление количественных и качественных признаков, в первом случае возможен отбор генотипов с дискретно улучшенным, во втором — с планомерно накопленным проявлением.

Л И Т Е Р А Т У Р А

ФГБНУ НИИ сельского хозяйства Поступила в редакцию

Северного Зауралья, 8 октября 2015 года

625501 Россия, Тюменская обл., Тюменский р-н,

Sel’skokhozyaistvennaya biologiya [ Agricultural Biology ], 2016, V. 51, ¹ 5, pp. 627-635

THE THEORETICAL JUSTIFICATION OF INTENSIVE GENETIC POTENTIAL OF THE VARIETIES OF SOFT WHEAT

Научные собрания

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИЯ XXI ВЕКА: ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ» , посвященная 115-летию со дня рождения академика А.Р. Жебрака , и XI СЪЕЗД БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА ГЕНЕТИКОВ И СЕЛЕКЦИОНЕРОВ (23-25 ноября 2016 года, г. Минск, Республика Беларусь)

Организаторы: Национальная академия наук Беларуси, Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Белорусское общество генетиков и селекционеров»

Основные направления работы конференции:

Секция 1. Молекулярная генетика, геномика и биоинформатика.

Секция 2. Генетика человека, медицинская и спортивная генетика.

Секция 3. Генетика, селекция и биотехнология.

Контакты и информация: ,

Список литературы Обоснование генетического потенциала у интенсивных сортов мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.)

- Мигушева Э.Ф. К вопросу о происхождении генов пшеницы. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. М., 1975, 55(3): 3-26.

- Лелли Я. Селекция пшеницы. М., 1980.

- Гончаров Н.П. Доместикация растений. Вавиловский журнал генетики и селекции, 2013, 17(4/2): 884-889.

- Вавилов Н.И. Центры происхождения культурных растений. Л., 1926.

- Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи. Л., 1971.

- Dvorak J., Luo M.-C., Akhunov E.D. N.I. Vavilov's theory of centres of diversity in the light of current understanding of wheat diversity, domestication and evolution. Czech J. Genet. Plant Breed., 2011, 47(Special issue): 20-27.

- Witcombe J.R. Methodologies for generating variability. Part 3. The development of base populations and their improvement by recurrent selection. Plant breeding and farmer participation. Rome, 2009: 139-157.

- Srinivasan C.S., Thirtle C., Palladino P. Winter wheat in England and Walles, 1923-1995: what do indices of genetic diversity reveal? Plant genetic resources: characterization and utilization, 2003, 1(1): 43-57 ( ) DOI: 10.1079/PGR20031

- Sun Q.M., Zhou R.H., Gao L.F., Zhao G.Y., Jia J.Z. The characterization and geographical distribution of the genes responsible for vernalization requirement in Сhinese bread wheat. J. Integr. Plant Biol., 2009, 51(4): 423-432 ( ) DOI: 10.1111/j.1744-7909.2009.00812.x

- Gepts P. A comparison between crop domestication, classical plant breeding, and genetic engineering. Crop Sci., 2002, 42(6): 1780-1790 ( ) DOI: 10.2135/cropsci2002.1780

- Paulsen G.M., Shroyer J.P. The early history of wheat improvement in the Great Plains. Agronomy Journal, 2008, 100: 70-78.

- Vencovsky R., Crossa J. Measurements of representativeness used in genetic resources conservation and plant breeding. Crop Sci., 2003, 43(6): 1912-1921 ( ) DOI: 10.2135/cropsci2003.1912

- Сох S. Crop domestication and the first plant breeders. In: Plant breeding and farmer participation/S. Ceccarelli, E.P. Guimarães, E. Weltizien (eds.). Rome, 2009: 1-26.

- Dochev V., Penchev E. Relationship between the structural elements and grain yield in winter wheat varieties, grown under various climatic conditions. Растениевьдни Науки (Болгария), 2012, 49(5): 8-12.

- Новохатин В.В. Генотип-средовое взаимодействие у пшеницы по массе корней в углубленном пахотном горизонте. В сб.: Аграрная наука и образование в условиях аграрной реформы в Тюменской области: проблемы, поиски, решение. Тюмень, 1997.

- Annicchiarico P. Coping with and exploiting genotype-by environment interactions. In: Plant breeding and farmer participation/S. Ceccarelli, E.P. Guimarães, E. Weltizien (eds.). Rome, 2009: 519-564.

- Dopierala P., Kordas L. The effects of genotype-environment interaction on the yield and its structure in some winter cereals. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzaji Roslin (Warszawa), 2009, 253: 165-173.

- Mohammadi R., Armion M., Sadeghzadeh D., Amri A., Nachit M. Analysis of genotype-by-environment interaction for agronomic traits of durum wheat in Iran. Plant Product. Sci., 2011, 14(1): 15-21 ( ) DOI: 10.1626/pps.14.15

- Новохатин В.В., Шеломенцева Т.В. Рост урожайности яровой мягкой пшеницы в Северном Зауралье. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук, 2014, 4: 14-17.

- Hildermann I., Messmer M., Kunz P., Pregitzer A., Boller T., Wiemken A., Mäder P. Sorte ½ Umwelt -Interaktionen von Winterweizen im biologischen Landbau. Proc. 18 assemblée annuelle de la Société Suisse d'Agronomie (SSA) «Innovation im Pflanzenbau: von der Idee zur Umsetzung» (Zollikofen, 2010). Bulletin SGPW/SSA, 2010, 23: 163-165.

- Драгавцев В.А. Какие технологии генетического улучшения экономически важных свойств растений -трансгеноз или управление взаимодействием «генотип-среда» -будут доминировать в будущем. В сб.: Современное состояние и приобретенные направления развития генетики, эпигенетики, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур. Новосибирск, 2013: 42-47.

- Жуковский П.М. Пшеница в СССР. М., 1957.

- Levin S.A., Muller-Landau H.C., Nathan R., Chave J. The ecology and evolution of seed dispersal: a theoretical perspective. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 2003, 34: 575-604.

- Knupffer H. The Balkan collections 1941-1942 of Hans Stubbe in the Gatersleben Gene Bank. Czech J. Genet. Plant Breed., 2010, 46(Special issue): 27-33.

- Dotlačil L., Hermuth J., Stehno Z., Dvořáček V., Bradová J., Leišová L. How can wheat landraces contribute to present breeding? Czech J. Genet. Plant Breed., 2010, 46(Special issue): 70-74.

- Torricelli R., Bernacchi M., Falcinelli M. Missioni finalizzate alia collezione di risorse genetiche agrarie nel territorio dell’Ucraina occidentale. dal Seme, 2010, 5(1): 50-57.

- Вавилов Н.И. Теоретические основы селекции. М., 1987.

- Ushiyama T., Nakamura K., Anas, Yoshida T. Pedigree analysis of early maturing wheat cultivars in Japan for breeding cultivars with higher performance. Plant Prod. Sci., 2009, 12(1): 80-87 ( ) DOI: 10.1626/pps.12.80

- Пшеницы мира/Под ред. Д.Д. Брежнева. Л., 1976.

- Лукьяненко П.П. Селекция и семеноводство озимой пшеницы. М., 1973.

- Уразалиев Р.А. Сильный сорт озимой пшеницы Богарная 56. Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана, 1997, 2: 22-29.

- Созинов А.А., Кириченко Ф.Г., Барданов М.И. Новый сорт озимой пшеницы Прибой. Одесса, 1973.

- Дорофеев В.Ф., Якубцинер М.М., Семёнова Л.В. и др. Высококачественные пшеницы. Л., 1972.

- Программа комплексного селекционно-семеноводческого центра по растениеводству ГНУ НИИСХ Северного Зауралья на период 2011-2030 гг./Под ред. В.В. Новохатина. Тюмень, 2011: 22-51.

- Witcombe J.R., Virk D.S. Methodologies for generating variability. Part 2. Selection of parents and crossing strategies. Plant breeding and farmer participation/S. Ceccarelli, E.P. Guimarães, E. Weltizien (eds.). Rome, 2009: 129-138.

- Hede A.R., Skovmand В., Reynolds M.P., Crossa J., Vilhelmsen A.L., Stolen O. Evaluating genetic diversity for heat tolerance traits in Mexican wheat landraces. Genet. Resour. Crop Ev., 1999, 46(1): 37-45.

- Börner A., Landjeva S., Salem K.F.M., Lohwasser U. Plant genetic resources -a prerequisite for drought tolerance breeding in cereals. Proc. Jahrestagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs (24-26 November 2009). Raumberg-Gum-penstein, 2010: 11-13.

- David M. Water loss from excised leaves in a collection of Triticum aestivum and Triticum durum cultivars. Romanian Agricultural Research, 2010, 27: 27-34.

- Жученко А.А., Король А.Б. Рекомбинация в эволюции и селекции. М., 1985.

- Fujimura S., Shi P., Iwama К., Zhang X., Gopal J., Jitsuyama Y. Comparison of growth and grain yield of spring wheat in Lhasa, the Tibetan Plateau, with those in Sapporo, Japan. Plant Prod. Sci., 2009, 12(1): 116-123 ( ) DOI: 10.1626/pps.12.116

- Malik A.H., Prieto-Linde M.L., Kuktaite R., Andersson A., Johansson E. Individual and interactive effects of genetic background and environmental conditions on amount and size distribution of polymeric proteins in wheat grain. Czech J. Genet. Plant Breed., 2011, 47(Special issue): 186-189.

- Haberle J., Holzapfel J., Hartl L. Die Genetik der Fusariumresistenz in europaischem Winterweizen. In: Abwehrstrategien gegen biotische Schaderreger, Zuchtung von Hackfruchten und Sonderkulturen. Irdning, 2009: 5-8.

- Kosova К., Chrpova J., Sip V. Cereal resistance to Fusarium head blight and possibilities of its improvement through breeding. Czech J. Genet. Plant Breed., 2009, 45(3): 87-105.

- El-Hendawy S.E., Ruan Y., Hu Y., Schmidhalter U. A comparison of screening criteria for salt tolerance in wheat under field and controlled environmental conditions. Journal of Agronomy & Crop Science, 2009, 195(5): 356-367 ( ) DOI: 10.1111/j.1439-037X.2009.00372.x

- Guo R., Wu Q., Liu Y. Single-plant similarity-difference selection in wheat breeding. Advance Journal of Food Science and Technology, 2013, 5(11): 1413-1417.