Обоснование хирургической тактики при компрессионных переломах тел позвонков по результатам алгоритма лучевой диагностики остеопороза

Автор: Томилов Анатолий Борисович, Эйдлина Елена Марковна, Кузнецова Наталия Львовна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 4 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: оптимизация алгоритма лучевых методов исследования для ранней диагностики остеопороза позвоночника, компрессионного перелома позвонка на фоне остеопороза, а также хирургической тактики при компрессионном переломе позвоночника, отягощенном остеопорозом. Материал и методы. Обследованы 220 пациенток, находящихся в постменопаузе, из них 100 пациенток с компрессионными переломами тел позвонков и 120 пациенток без компрессионных переломов с факторами риска. Критерии включения: возраст 40-69 лет, вес 45-85 кг, рост 150-175 см. 220 пациенткам выполнена боковая рентгенография позвоночника и двухэнергетическая рентгеновская абсорб-циометрия позвоночника (аппарат LUNAR DPX); 60 больным с компрессионными переломами позвонков выполнено 80 исследований методом количественной компьютерной томографии Th8-L5 позвонков (КТ-сканнер Siemens-AP ХР, программа OSTEOCT). Обследовано 20 мужчин, у которых установлен диагноз «компрессионный перелом позвоночника на фоне остеопороза». Статистическую обработку параметров плотности проводили на персональном компьютере с помощью программы Attestat с использованием t-критерия Стьюдента и критерия Манна — Уитни. Статистически значимыми считали различия при уровне значимости этих критериев рThe purpose of the research was the study of cellular immune status and serum cytokines at pregnant patients with pyelonephritis. We have studied 106 pregnant with purulent pyelonephritis. 50 patients with serous pyelonephritis s and 30 healthy pregnant were the group of control. Clinical, microbiological and immunological methods of research have been used. Distinctions in parameters of cellular immune status and serum level of interleukin-1-betta, interleukin-8, interleukin-4, interleukin-10 and interferon-gamma at pregnant patients with serous and purulent pyelonephritis were determined. Deep depression of cellular immunity, the increase of serum concentration of interleukin-1b, interleukin-8, interleukin-4, interleukin-10 and lower contents of interferon-gamma were registered at pregnant patients with purulent pyelonephritis. Most radical immune changes at patients with apostems and renal abscess were registered. Criteria of early diagnostics of a bacterial shock by pyelonephritis in pregnancy are offered.

Лучевая диагностика, остеопороз, переломы позвоночника, хирургическая тактика

Короткий адрес: https://sciup.org/14917442

IDR: 14917442

Текст научной статьи Обоснование хирургической тактики при компрессионных переломах тел позвонков по результатам алгоритма лучевой диагностики остеопороза

1Введение. Компрессионные переломы позвон ков — осложнение остеопороза, частота которых Ответственный автор — Кузнецова Наталия Львовна.

Адрес: 620014, г. Екатеринбург, пер. Банковский, 7.

Тел.: +7-96553-27070, (343) 371-19-98, (343) 371-09-96.

среди населения составляет до 12% [1]. Они встречаются у женщин в 6,4 раза чаще, чем у мужчин. Диагностика остеопороза на современном этапе включает в себя целый спектр лучевых методик, признанных «золотым стандартом», однако не во всех случаях удается диагностировать остеопороз. Выявление позвонков с высоким риском перелома позволило бы шире применять новые малоинвазивные технологии по восстановлению формы позвонка [2]. Хирургическая тактика у таких больных, отягощенных остеопорозом, должна учитывать этот факт при разработке и применении новых технологий. В настоящее время исследования, направленные на изучение эффективности оперативного лечения патологических переломов позвонков при идиопатическом остеопорозе у мужчин, малочисленны.

Цель работы: оптимизация алгоритма лучевых методов исследования для ранней диагностики остеопороза позвоночника, компрессионного перелома позвонка на фоне остеопороза, а также хирургической тактики при компрессионном переломе позвоночника, отягощенном остеопорозом.

Методы. Для решения первой задачи обследованы 220 пациенток, находящихся в постменопаузе, из них 100 пациенток с компрессионными переломами тел позвонков и 120 пациенток без компрессионных переломов с факторами риска. Критерии включения: возраст 40–69 лет, вес 45–85 кг, рост 150–175 см. Для решения второй задачи обследовано 20 мужчин, у которых был установлен диагноз «компрессионный перелом позвоночника на фоне остеопороза».

Методы исследования: клинический (включая осмотр невролога), рентгенологический: 220 пациенткам выполнена боковая рентгенография позвоночника и двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия позвоночника (аппарат LUNAR DPX), 60 больным с компрессионными переломами позвонков выполнено 80 исследований методом количественной компьютерной томографии Тh8-L5 позвонков (КТ-сканнер Siemens-AP ХР, программа8OS5 ТЕОСТ).

Статистическую обработку параметров плотности проводили на персональном компьютере с помощью программы Attestat с использованием t-критерия Стьюдента и критерия Манна — Уитни. Статистически значимыми считали различия при уровне значимости этих критериев р<0,05. Количественные признаки представлены следующим образом: n — количество наблюдений; M — среднее арифметическое; m — стандартная ошибка среднего (выборочная ошибка).

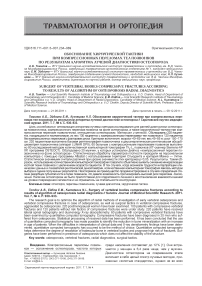

Результаты. При визуальной оценке и рентгенометрии боковых рентгенограмм у 100 пациенток было выявлено 235 переломов тел позвонков: 159 (67,7%) грудных и 76 (32,3%) поясничных. Средняя величина снижения переднего, среднего или заднего индексов тел позвонков (уровни Th 4 -L 5 ) составила 21,32±2,05%. Переломы в грудном отделе позвоночника наиболее часто локализовались на уровне Th8 позвонка — 12,8% случаев, в поясничном отделе на уровне L 1 -L 2 позвонков —19,6% (рис. 1).

При анализе результатов рентгеновской денситометрии женщин с компрессионными переломами позвоночника (КПП) не у всех пациенток, как ожидалось, Т-критерий был <2,580. Из 100 пациенток только у 73 Т-критерий был <2,580, у 21 женщины имела место остеопения, а у 6 женщин были нормальные значения Т-критерия. Таким образом, рентгеновская денситометрия позвоночника в 6% случаев не выявила остеолороз у пациенток с КПП.

Средние значения ВМD в L2-L4 у пациенток с компрессионными переломами были 0,89±0,18 г / см2, что ниже порогового уровня переломов. Наименьшие средние значения ВМD и ВМС были достоверно выявлены в теле L1 позвонка (0,82±0,19 г / см2). Абсолютные значения параметров ВMD и ВМС в позвонках L1-L4 и сочетании L2-L4 сравнивались у пациенток в разных возрастных группах от 40 до 69 лет.

Анализ средних значений параметров плотности костной ткани позвонков в зависимости от возраста пациенток выявил тенденцию к более низким их зна-

Рис. 1. Распределение остеопоротических переломов позвонков по данным рентгенометрии в зависимости от локализации, %

■ губчатая кость ■ кортикальная кость

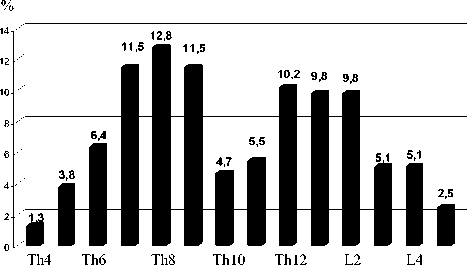

Рис. 2. Параметры плотности губчатой и компактной кости при различном количестве переломов чениям с увеличением возраста, однако достоверно более низкие показатели плотности ткани позвонков отмечались только у пациенток старше 60 лет (ВМD L1–0,85±0,15 г / см2) при сравнении с возрастной группой 40–44 года (ВМО L1–1,01±0,09 г / см2). Результаты сравнения параметров ВМD и ВМС при различном количестве компрессионных переломов тел позвонков: при наличии одного перелома средние значения ВМD и ВМС для L1 были 0,84±0,22 г / см2 и 9,15±3,36 г, при наличии двух переломов — 0,82±0,14 г / см2 и 8,95±2,33 г, трех — 0,82±0,16 г / см2 и 8,69±2,17 г, четырех — 0,79 г / см2±1,15 и 8,7±2,58 г. Достоверное отличие параметров плотности тел позвонков наблюдалось при наличии четырех и более переломов по сравнению с аналогичными показателями при одном компрессионном переломе.

Средние параметры плотности губчатой кости позвонков у пациенток 40–49 лет были 111,44 мг / см3, 50–59 лет — 79,03 мг / см3, 60–69 лет — 72,85 мг / см3, ниже пороговых значений, достоверно отличаясь в старших возрастных группах. Плотность компактного слоя у женщин 40–49 лет составила 241,78 мг / см3, 50–59 лет — 208,99 мг / см3, 60–69 лет — 185,83 мг / см3. У пациенток старше 50 лет при количественной компьютерной томографии (ККТ) выявилась неравномерная минерализация губчатой и компактной тканей тел позвонков. Так, были выявлены позвонки с плотностью губчатой ткани всего 10 мг / см3, что с большой вероятностью предполагало высокий риск перелома позвонка. Минерализация компактного слоя позвонков также была подвержена изменениям. Кроме снижения показателей плотности до 100 мг / см3, были выявлены значительные повышения до 351 мг / см3 за счет обызвествлений вокруг позвонков.

Значительное преимущество ККТ выявилось при исследовании больных с компрессионными переломами, у которых рентгеновская денситометрия не выявила остеопороза, а параметры были снижены до пороговых значений. При увеличении числа переломов от одного до четырех средние параметры плотности губчатой ткани по данным ККТ имели

а

б

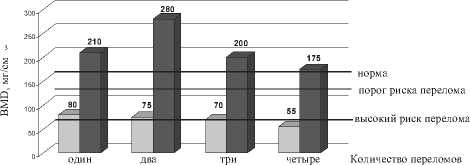

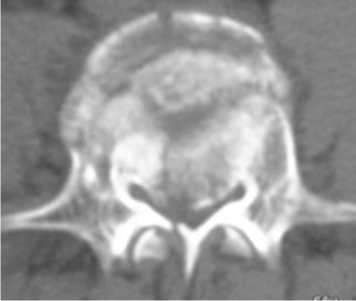

Рис. 3. Рентгенография и компьютерная томография позвоночника до операции:

а — спондилограмма в боковой проекции, б — скан в горизонтальной плоскости

тенденцию к снижению (рис. 2). Плотность губчатой костной ткани была достоверно ниже при наличии трех и более переломов по сравнению с плотностью при одном переломе. Плотность компактной кости достоверно не отличалась при различном количестве переломов в связи с возрастными изменениями.

Лечение идиопатического остеопороза у мужчин (n=20) до и после операции включало долгосрочное медикаментозное лечение (миокальцик или бисфосфонаты, препараты кальция и витамин Д3). Оперативное лечение выполнялось по строгим показаниям (выраженная кифотическая деформация позвоночно-двигательного сегмента, клиновидная деформация тела сломанного позвонка и вертебро-дураль-ный конфликт). Наличие остеопороза не являлось препятствием для оперативного лечения и восстановления взаимоотношений на уровне повреждения сегментов и не отражалось на стабильности конструкции. Снижение минеральной плотности костной ткани не было противопоказанием для хирургической стабилизации поврежденного позвоночного двигательного сегмента, так как позволяло провести

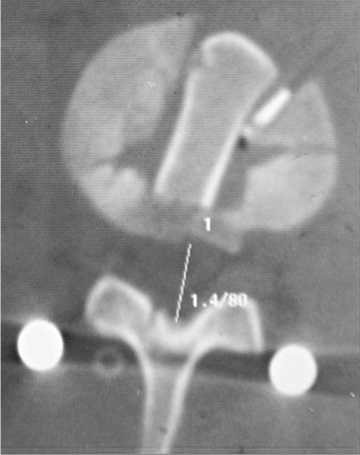

б

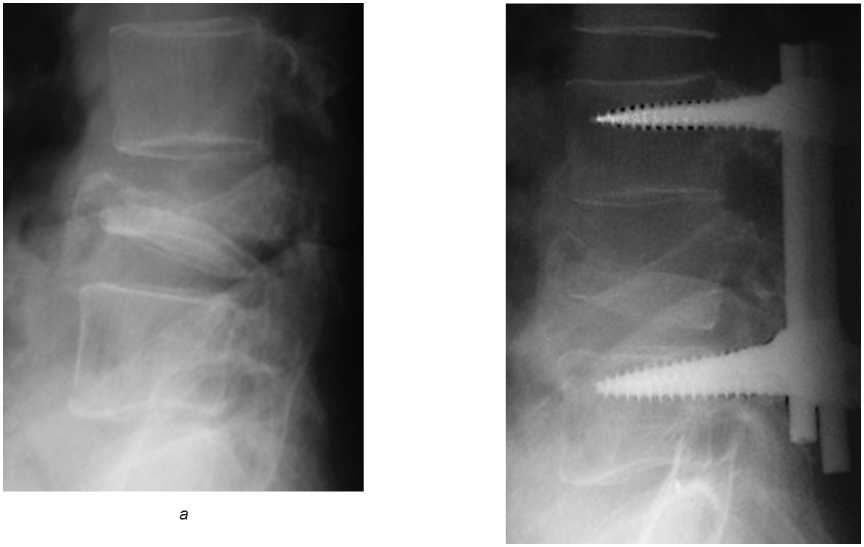

Рис. 4. Рентгенография и компьютерная томография после коррекции деформации, транспедикулярной фиксации и межтелового спондилодеза: а — на профильной рентгенограмме, б — скан в горизонтальной плоскости

раннюю активизацию пациента, что являлось профилактикой прогрессирования остеопороза.

Больной К., 48 лет, поступил в клинику нейрохирургии ФГУ «УНИИТО им. В. Д. Чаклина» через 1,5 года после минимальной травмы. Проведено обследование пациента: рентгенография в стандартных проекциях, компьютерная томография (рис. 3), денситометрия. Установлен диагноз: клиновидная деформация L4 позвонка как исход патологического оскольчатого перелома, вертебро-дуральный конфликт IV степени; идиопатический остеопороз с дефицитом костной массы 22% от возрастной нормы.

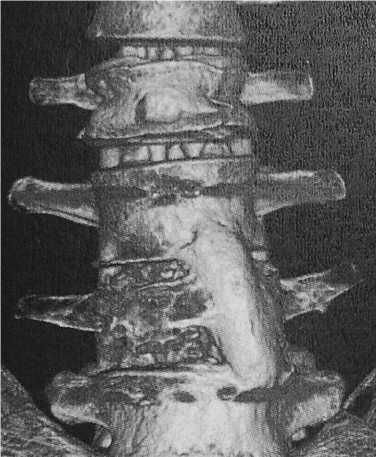

Рис. 5. Исход оперативного лечения перелома позвонка (3D-реконструкция поясничного отдела позвоночника)

Показатель BMD по данным денситометрии позвоночника до операции составлял L1=0.945 г / см2, L2=0.929 г / см2, L1-L2=0.936 г / см2.

В стационаре больному выполнено оперативное вмешательство: транспедикулярный спондилосинтез L3-L5 «Синтез» (рег. уд. 2008 / 20148 от 27.02.08), коррекция посттравматической деформации оригинальным репозиционным устройством (пат. 2345729 РФ). После заживления раны вторым этапом проведена резекция тела L4 позвонка и смежных дисков, открытая декомпрессия дурального мешка, межтеловой спондилодез L3-L5 аутотрансплантотом из крыла подвздошной кости (рис. 4).

Послеоперационное течение гладкое. Через 2 недели больной выписан на амбулаторное наблюдение и для продолжения курса медикаментозного лечения алостином 200 МЕ, препаратами кальция 1500 мг и витамином Д3 800 МЕ. Как до лечения, так и в течение 1 года с момента оперативного вмешательства снижение уровня тестостерона не выявлено. В срок 2 года после операции при подъеме тяжелого предмета появилась боль в поясничном отделе позвоночника. На рентгенограммах и компьютерной томограмме (рис. 5) выявлено: стабильная транспедикулярная фиксация, костный блок L3-L5 позвонков, оскольчатый перелом LII позвонка. При этом дефицит костной массы составил 20% от возрастной нормы. Показатель BMD по данным денситометрии позвоночника через 2 года после операции составлял L1=0.886 г / см2, L2=1.002 г / см2, L1-L2=0.945 г / см2.

Обсуждение. Стабильное соединение «винт — кость» позволило заменить соединительные штанги в установленной транспедикулярной конструкции на более длинные и дополнительно стабилизировать сегмент L1-L3.

Заключение. Таким образом, использование ККТ позволило объективно выявить снижение минерализации костной ткани позвонков с увеличением возраста пациенток. В тех случаях, когда возникали трудности интерпретации клинических данных и показателей рентгеновской денситометрии, ККТ явилась методом выбора в оценке полученных результатов. Неоспоримое преимущество ККТ продемонстрировала и в случаях определения степени резорбции губчатой кости в телах позвонков, что давало возможность прогнозировать высокий риск перелома. Наличие остеопороза не было препятствием для оперативного лечения и восстановления взаимоотношений на уровне повреждения сегментов и не отражалось на стабильности конструкции.

Список литературы Обоснование хирургической тактики при компрессионных переломах тел позвонков по результатам алгоритма лучевой диагностики остеопороза

- Зуев И.В., Давыдов Е.А. Задняя стабилизация позвоночника динамическими фиксаторами из нитинола при патологических переломах позвонка на фоне остеопороза//Вестн. Всерос. гильдии протезистов-ортопедов. Человек и его здоровье: XIV Рос. нац. конгресс, 20-23.10.2009: тез. СПб., 2009. С. 21-22.

- Рахматиллаев Ш.Н. Особенности лечения переломов тел позвонков грудного и поясничного отдела позвоночника, возникших на фоне остеопороза (клинико-эксперименталь-ного исследование): автореф. дис.... канд. мед. наук. Новосибирск, 2006. 25 с.