Обоснование использования чжэнь-цзю терапии в условиях нарушенной репаративной регенерации костей голени для профилактики формирования ложных суставов

Автор: Цяо Гуанда, Сидорова Галина Викторова, Верхозина Татьяна Константиновна, Тишков Николай Валерьевич, Лепехова Светлана Александровна, Гольдберг Олег Аронович, Цяо Лида, Чжао Цзяхой, Лю Цзюнь, Чжан Юй, Тонг Синь, Диао Лиин

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель. Изучение возможности стимуляции репаративной регенерации костной ткани методом чжэнь-цзю терапии при нарушенной посттравматической регенерации костей голени. Материалы и методы. Исследования выполнены на 24 кроликах породы «Шиншилла», самцов массой 3 кг, в возрасте 6 месяцев. Всем животным моделировали ложный сустав путем выполнения остеоклазии обеих костей голени с последующим наложением аппарата внешней фиксации. Далее создавали условия, препятствующие нормальному течению репаративной регенерации. Животных разделили на две группы (контрольная и опытная) У животных опытной группы осуществляли воздействие чжень-цзю терапией на биологически активные точки. Результаты. Полученные данные гистологии, рентгенографического исследования свидетельствуют о том, что, несмотря на условия нарушенной репаративной регенерации кости у всех животных опытной группы с использованием чжэнь-цзю терапии в 100 % случаев к завершению экспериментального исследования, т.е. на 50-е сутки, наблюдается консолидация перелома, тогда как у животных контрольной группы отсутствует сращение в области костного дефекта с формированием в зоне перелома ложного сустава. Заключение. В исследованиях на животных доказано, что условия нарушенной репаративной регенерации с отсроченным сопоставлением концов отломков на 14-е сутки приводят к формированию ложного сустава, тогда как использование методов чжэнь-цзю терапии в раннем послеоперационном периоде позволяет предотвратить формирование ложного сустава с заживлением перелома и формированием костной мозоли.

Нарушенная репаративная регенерация кости, чжэнь-цзю терапия, аппарат внешней фиксации

Короткий адрес: https://sciup.org/142121864

IDR: 142121864 | УДК: 615.814.1:616.718.5/.6-001.59-003.93-089.227.84 | DOI: 10.18019/1028-4427-2015-4-68-72

Текст научной статьи Обоснование использования чжэнь-цзю терапии в условиях нарушенной репаративной регенерации костей голени для профилактики формирования ложных суставов

Пациенты с нарушением репаративной регенерации костей голени становятся инвалидами в 36-75 % случаев, а неудовлетворительные результаты при лечении несвежих переломов достигают 54 %, что в 1,5-2 раза чаще, чем при свежих переломах. Псевдоартрозы ко- стей голени встречаются в 25-58 % среди всех ложных суставов длинных трубчатых костей [4].

Как метод лечения нарушенной консолидации костей голени наиболее часто используется способ фиксации отломков при помощи аппарата внешней фиксации [4, 7].

И Цяо Г., Сидорова Г.В., Верхозина Т.К., Тишков Н.В., Лепехова С.А., Гольдберг О.А., Цяо Л., Чжай Цзяхой, Лю Цзюнь, Чжан Юй, Синь Тонг, Диао Лиин. Обоснование использования чжэнь-цзю терапии в условиях нарушенной репаративной регенерации костей голени для профилактики формирования ложных суставов // Гений ортопедии. 2015. № 4. С. 68-72.

В настоящее время придается все большее значение уменьшению сроков сращения, повышению эффективности лечения. Для изучения возможности оптимизации лечения в условиях нарушенной репаративной костной регенерации ведутся экспериментальные исследования [8].

Известно множество способов стимуляции репаративной регенерации костной ткани. Среди них основное место занимает применение электрофизических воздействий. Авторами было показано улучшение регионарного кровообращения при регенерации костной ткани под воздействием электрического поля УВЧ, КВЧ, постоянного импульсного тока, электрического тока малой величины [2, 9].

Ряд авторов выявили улучшение результатов репаративной регенерации костной ткани при стимуляции ЦНС [9].

Благодаря этому, изучая вопросы репаративной регенерации костной ткани, многие авторы обратились к древнекитайскому методу врачевания – чжэнь-цзю терапия [9].

Чжэнь-цзю терапия вызывает умеренное раздражение чувствительных нервных клеток кожи, мышц, сосудов. При этом стимулируется деятельность нервной системы, рефлекторно улучшается нервная регуляция, питание органов и тканей, изменяется выработка гормонов и биологически активных веществ.

Чжэнь-цзю терапия, в России – рефлексотерапия, оказывает рефлекторное влияние на кровоснабжение, трофику, метаболизм, иммунный статус и функциональную деятельность соответствующих органов [10].

Поэтому перспективным направлением представляется использование для оптимизации репаративного остеогенеза методов традиционной китайской медицины, в частности методов чжэнь-цзю терапии.

При использовании методов чжэнь-цзю терапии нормализуется адаптационно-трофическая функция нервной системы, как следствие улучшается трофика тканей, повышаются регенераторные возможности, иммунобиологическая реактивность организма, нарастает концентрация антител и активизируется их десенсибилизирующее действие [9].

Целью нашего исследования было изучение возможности стимуляции репаративной регенерации костной ткани методом чжэнь-цзю терапии при нарушенной посттравматической регенерации костей голени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Экспериментальное исследование проведено с использованием лабораторных животных – кроликов породы «Шиншилла», самцов массой 3 кг, в возрасте 6 месяцев. Работа выполнена на базе научного отдела экспериментальной хирургии с виварием ФГБУ «НЦРВХ» СО РАМН. Животных содержали в условиях вивария соответственно нормативам ГОСТа «Содержание экспериментальных животных в питомниках НИИ» (вет. удостоверение 238 № 000360 от 30.04.2013 г., служба ветеринарии Иркутской области), при свободном доступе к воде и пище с соблюдением стандартных операционных процедур [5]. Опыты на животных выполнялись в соответствии с правилами лабораторной практики (GLP), приказ №708н от 23.08. 2010 г. «Об утверждении правил лабораторной практики»; правилами гуманного обращения с животными, которые регламентированы «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных», утвержденными Приказом Минздрава СССР № 742 от 13.11.84 г. «Об утверждении правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» и № 48 от 23.01.1985 г. «О контроле за проведением работ с использованием экспериментальных животных», а также основывались на положениях Хельсинской Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации 1964 г., дополненной в 1975, 1983 и 1989 гг. Все исследования проведены с разрешения локального этического комитета ФГБУ «НЦРВХ» СО РАМН с использованием экспериментальных животных (n=24). Все оперативные вмешательства проводили в стерильных условиях под общим обезболиванием.

Всем животным для моделирования ложного сустава [8] монтировали на голень левой задней конечности аппарат внешней фиксации в оригинальной модификации. Далее выполняли остеоперфорацию спицей диаметром 1,5 мм и остеоклазию обеих костей голени кролика. Кли- нически отмечали полную подвижность костных отломков во всех плоскостях. Секторы чрескостного аппарата соединяли, придавая аппарату исходное состояние с одномоментным разведением на 1 см между средними секторами. Вокруг выхода чрескостных элементов накладывали асептические повязки. Спустя 14 дней проводили одномоментную компрессию до полного сопоставления, после чего осуществляли стабилизацию аппарата внешней фиксации в этом положении.

На 14-е сутки экспериментальные животные были распределены на группы следующим образом:

– контрольная группа – экспериментальным животным кроме ухода за раной выполняли дополнительные воздействия в виде размещения животного в условиях операционной на 20 минут, ежедневно, в течение 21-го дня;

– опытная группа – экспериментальным животным кроме ухода за раной выполняли дополнительные воздействия методом чжэнь-цзю терапии по 20 минут, ежедневно, в условиях операционной. На каждом сеансе чжэнь-цзю терапии последовательно воздействовали на точки: BL17, BL18, BL19, BL20, BL23, GB34, ST36, ST41, SP6, K3, CV12, при этом в первые семь дней воздействие на каждую биологически активную точку выполняют в технике «опорожнение», а в следующие 14 суток – в технике «восполнение». Курс чжэнь-цзю терапии составил 21 день.

У всех животных выполняли рентгенологические и морфологическое исследования костной ткани зоны перелома и соответствующей зоны кости контралатеральной конечности. Все исследования выполняли на 20-е и 50-е сутки эксперимента.

Буквенно-цифровые названия и анатомия биологически активных точек, использованных в работе, приведены согласно стандарту номенклатуры ВОЗ [1, 3, 11].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Техника выполнения чжэнь-цзю терапии, предложенная нами для профилактики формирования ложного сустава в условиях нарушенной репаративной реге- нерации, включала в себя следующие этапы.

При выполнении чжэнь-цзю терапии в первые семь дней воздействие на каждую точку выполняли в техни- ке «рассеивание», а в следующие 14 суток – в технике «тонизации».

Использование техники «рассеивание» позволяет «перераспределить энергию» в места, где она требуется, и, тем самым, уменьшить боль, отек и воспаление.

Всем животным была применена чжэнь-цзю терапия по технике «рассеивание» в первые семь дней согласно правилу бу-се, с использованием классической техники введения иглы, учитывая амплитуду и скорость движения по оси иглы после ее постановки , скорости и направления удаления иглы.

Техника выполнения чжэнь-цзю терапии, предложенная нами для профилактики формирования ложного сустава в условиях нарушенной репаративной регенерации, включала в себя следующие биологически активные точки.

Для купирования болевого и отечного синдромов последовательно воздействовали на шу – точки канала мочевого пузыря: BL17 гэ-шу, BL18 гань-шу, BL19 дань-шу, BL20 пи-шу, BL23 шэнь-шу. BL17 гэ-шу «способствует оживлению крови при ее недостатке, застое, холоде или жаре» и обладает выраженным психогармонизирующим действием. Имеет свойства обезболивания и снятия отека. ВL18 – сочувственная точка меридиана печени, место скопления Ци печени, регулирует «сырость-жар в печени и желчном пузыре», купирует ощущения распирания и боли. Обладает противовоспалительным, обезболивающим и противоотечным действием; укрепляет сухожилия и связки. BL19 – шу-точка желчного пузыря, место скопления Ци желчного пузыря, вместе с шу-точкой печени усиливает обезболивающий эффект; регулирует метеозависимость, связанную с энергией ветра. BL20 – шу-точка спины, селезенки, место скопления Ци селезенки, регулирует Ци и Ян селезенки. Селезенка управляет транспортировкой и трансформацией сырости, содействует водному обмену, т.о. участвует в водном обмене. Также функция канала связана с кроветворением, иммунитетом, деятельностью мышц и сухожилий. BL23 – шу-точка почек, место скопления Ци почек, регулирует энергию Ци, Инь и Ян почек. Канал почек является ведущим в регуляции водного и минерального обмена; регулирует функцию костной ткани и костномозгового вещества, связанного с кроветворением. Поэтому BL23 обладает выраженным мочегонным (противоочечным) действием, повышает защитные силы организма, укрепляет иммунитет.

Для «укрепления Ци и стимуляции жизнедеятельности» последовательно воздействовали на отдаленные точки: GB34 ян-линь-цюань, ST36 цзу-сань-ли, ST41 цзе-си, KI3 тай-чун, SP6 сань-инь-цзяо.

GB34 – точка-устье (хэ), «земля», канала желчного пузыря, точка «средоточие сухожилий». Точка «стимулирует циркуляцию Ци и устранение сырости, жара печени и желчного пузыря», обладает специфическим системным действием при патологии мышц.

С помощью чжэнь-цзю терапии с использованием приведенных выше точек осуществляется восстановление иммунитета, обезболивание, снижение отека и воспаления, стимуляция репаративных процессов в зоне поражения.

Далее с 8-го дня всем реципиентам была применена стимуляция биологически активных точек с использованием техники «тонизации», что позволяет увеличить интенсивность энергии, кровоснабжение в месте повреждения и стимулировать регенерацию с активацией жизнедеятельности организма. Последовательность воздействия на биологически активные точки оставалась без изменения.

При рентгенологическом исследовании на 20-е сутки у животных контрольной группы выявляли поперечный дефект между отломками костей голени до 0,1 см, ось конечности правильная, с уплотнением костной ткани в краевой зоне отломков. У животных опытной группы выявляли подобные изменения.

При гистологическом исследовании на 20-е сутки у животных контрольной группы в зоне дефекта отмечали наличие гиалинового хряща с большим количеством хондробластов, очаги коллагеновых волокон, расположенные в зоне энхондрального окостенения, и формирующиеся островки кости губчатой структуры; у животных опытной группы в межотломковой зоне выявляли сеть формирующихся костных балок различной степени зрелости и очаги коллагеновых волокон с расширенными сосудами в межбалочных пространствах. Поверхность большей части костных трабекул выстлана слоем активных остеобластов, в отличие от контрольной группы отмечено уменьшение количества хондробластов и хондроцитов, островки губчатой кости с пролиферативной активностью остеобластов. Гистологические изменения в зоне дефекта были однотипными.

На 50-е сутки проведения эксперимента внешняя фиксация стабильна в режиме фиксации у животных обеих групп. Животные активны, аппетит не нарушен, при скакательных движениях осуществляется опора на оперированную конечность.

На 50-е сутки всем животным выполняли рентгенологическое исследование. В контрольной группе выявляли поперечный дефект между отломками костей голени до 0,1 см, отмечали уплотнения в краевой зоне отломков с закрытием костномозгового канала. Формирование тканей разной плотности, более плотная вокруг кортикальной пластины и менее плотная между отломками в зоне дефекта. Рентгенологическое заключение – несросшийся перелом костей голени.

В опытной группе с использованием чжэнь-цзю терапии выявляли однородно сформированную и минерализованную костную мозоль. В связи с этим место перелома слабо визуализировалось.

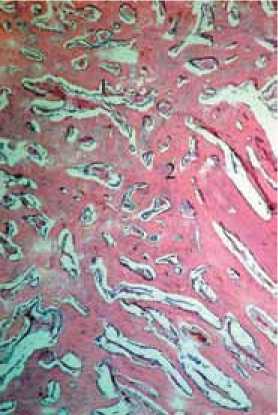

При гистологическом исследовании на 50-е сутки в контрольной группе (рис. 1) в зоне дефекта выявляются полости, стенки которых образованы гиалиновым хрящом с энхондральным окостенением подлежащей губчатой кости костной мозоли, очаги коллагеновых волокон, поля кости губчатой структуры.

В опытной группе с использованием методов чжэнь-цзю терапии при морфологическом исследовании на 50-е сутки у всех животных выявляли (рис. 2) в зоне дефекта костную ткань губчатой структуры, небольшие островки хондроцитов.

На основании гистологического исследования уста- новлено, что к 50-м суткам в контрольной группе в зоне перелома формируется ложный сустав с полостью, выстланной гиалиновым хрящом в центре и окруженной грубой волокнистой соединительной тканью и небольшим количеством островков губчатой кости. Гистологическая картина характеризуется отсутствием консолидации и формированием в зоне перелома ложного сустава.

В опытной группе к 50-м суткам – консолидация вторичным заживлением. Новообразованные костные балки регенерата в диафизарной части перелома утолщены, структура приближается к компактной костной ткани, формируется кортикальная пластинка.

Полученные данные гистологии, рентгенографического исследования свидетельствуют о том, что, несмотря на условия нарушенной репаративной регенерации кости у всех животных опытной группы с использованием чжэнь-цзю терапии в 100 % случаев к завершению экспериментального исследования, т.е. на 50-е сутки, наблюдается консолидация перелома, тогда как у животных контрольной группы отсутствует сращение в области костного дефекта с формированием в зоне перелома ложного сустава.

Рис. 1. Контрольная серия. Гистологический препарат на 50-е сутки эксперимента: 1 – поля кости губчатой структуры; 2 – полость; 3 – гиалиновый хрящ с энхондральным окостенением; 4 – очаги коллагеновых волокон. Окраска гематоксилином и эозином, ув. ×80

Рис. 2. Опытная серия. Гистологический препарат на 50-е сутки эксперимента. 1 – поля кости губчатой структуры; 2 – островки хондроцитов. Окраска гематоксилином и эозином, ув. ×100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, нами была оценена возможность стимуляции репаративной регенерации костной ткани методом чжэнь-цзю терапии при нарушенной посттравматической регенерации костей голени в эксперименте. В исследованиях на животных доказано, что условия нарушенной репаративной регенерации с от- сроченным сопоставлением концов отломков на 14-е сутки приводят к формированию ложного сустава, тогда как использование методов чжэнь-цзю терапии в раннем послеоперационном периоде позволяет предотвратить формирование ложного сустава с заживлением перелома и формированием костной мозоли.

Список литературы Обоснование использования чжэнь-цзю терапии в условиях нарушенной репаративной регенерации костей голени для профилактики формирования ложных суставов

- Акупунктура. Локализация точек. Методы. Выбор лечения: практ. рук.: пер. с англ./Ханс-Ульрих Хекер, Ангелика Ставлинг, Йорг Кастнер. М.: МЕДпресс-информ, 2009. 656 с.

- Влияние электромагнитного излучения крайне высоких частот на репаратвное костеобразование при лечении перелома в условиях чрескостного остеосинтеза (экспериментально-морфологическое исследование)/Ю.М. Ирьянов, Т.Ю. Ирьянов., О.В. Дюрягина, В.Н. Ирьянова//Гений ортопедии. 2012. № 2. С. 63-67.

- Сулье де Моран Ж. Китайская акупунктура (том IV). Классифицированная и уточненная китайская традиция. М., 2005. 384 с.

- Павлов Д.В., Новиков А.Е. Интрамедуллярный остеосинтез при лечении несросшихся переломов и ложных суставов большеберцовой кости//Травматология и ортопедия России. 2009. №2. С. 106-111.

- Лепехова С.А. Программа стандартных операционных процедур: лабораторные животные (прием, содержание, уход и контроль здоровья животных в вивариях медицинского учреждения): учеб. пособие. Иркутск: НЦРВХ СО РАМН, 2012. 96 с.

- Наиболее распространенные осложнения чрескостного остеосинтеза в работе травмотделений ГКБ №3 г. Иркутска в 2002-2007 гг./В.Г. Виноградов, Е.А. Халиман, Б.В. Ивлев, Н.В. Рютина, А.М. Очиров, Д.Г. Ангарский//Бюл. ВСНЦ СО РАМН. 2011. №3-2. С. 12-15.

- Губин А.В., Борзунов Д.Ю. Парадигма Илизарова//Гений ортопедии. 2012. № 4. С. 5-9.

- Способ моделирования нарушенной посттравматической регенерации костей голени/Г. Цяо, Н.В. Тишков, С.А. Лепехова, О.А. Гольдберг//Сибир. мед. журн. (г. Иркутск). 2013. Т. 122, № 7. С. 131-134.

- Цяо Г., Сидорова Г.В. Влияние акупунктуры на репаративный остеогенез при чрескостном остеосинтезе (обзор литературы)//Бюл. ВСНЦ СО РАМН. 2008. № 4. С. 90-95.

- Li C., Wang J., et al./Acupuncture and delayed healing of bone inductive coupling treatment, nonunion efficacy.//Chinese Acupuncture & Moxibustion, May 2008, Vol.28 No.5: p334-336.

- WHO Standard Acupuncture Point Locations in the Western Pfcific Region./World Health Organization. 2009. p. 45-137. (242с.)