Обоснование клинического применения верхней поперечной лапаротомии в эксперименте

Автор: Вирвич В.А., Радивилко К.С.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 4-1 т.25, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведен эксперимент по изучению пространственных условий лапаротомных доступов к обоим надпочечникам и поджелудочной железе. Выявлено, что поперечная якореобразная лапаротомия обладает лучшими пространственными характеристиками в сравнительном аспекте с верхнесрединной лапаротомией, как наиболее часто используемой.

Поперечная якореобразная лапаротомия, пространственные условия, надпочечники, поджелудочная железа

Короткий адрес: https://sciup.org/14919272

IDR: 14919272 | УДК: 616.381-089.85-092.4

Текст научной статьи Обоснование клинического применения верхней поперечной лапаротомии в эксперименте

Успех любой операции в известной степени обусловлен рационально выбранным оперативным доступом, что позволяет во многом избежать осложнений в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде. Поэтому разработка оперативных доступов остается весьма актуальной проблемой. В современной хирургии все более весомую нишу стали занимать малотравматичные доступы к органам брюшной полости: эндоскопические, минидоступы [1–3]. Вместе с тем, встречаются ситуации, когда малоинвазивные доступы являются недостаточными для точного определения необходимого объема оперативного вмешательства, комплексной оценки имеющихся патологических изменений. В таких случаях необходимо выполнение более травматичных традиционных доступов к органам верхнего этажа брюшной полости и забрюшинного пространства. Различают продольные, ко-

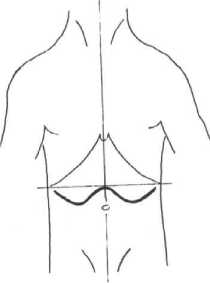

Рис. 1. Якореобразная лапаротомия по А.П. Торгунакову сые, поперечные и комбинированные лапаротомии. Среди них срединная лапаротомия является наиболее распространенным оперативным доступом. Очевидно, это связано с тем, что отдельные недостатки данной лапаротомии перекрываются простотой, быстротой и удобством выполнения и при этом не повреждаются сосуды и нервы. Однако бедность кровоснабжения приводит к худшему заживлению операционной раны, возникновению эвентраций и грыж [4, 5].

Поперечная якореобразная лапаротомия была разработана профессором А.П. Торгунаковым в 1980 г. [6] (авторское свидетельство № 787003) и использовалась в качестве доступа к надпочечникам и сосудам при выполнении операции левостороннего ренопортального венозного анастомоза у больных артериальной гипертензией и хроническим гепатитом. Якореобразная лапаротомия по Торгунакову представляет собой доступ от правой до левой передней подмышечной линии, на уровне концов десятых ребер, по ходу сосудисто-нервных пучков, до продолжения парастернальной линии, далее дугообразно вверх, по направлению к срединной линии, до пересечения ее с линией, соединяющей концы десятых ребер (рис. 1).

Возможности, техническая сторона, преимущества и недостатки данного доступа в настоящее время изучены недостаточно. В частности, нет данных о возможной целесообразности использования его для одновременной ревизии обоих надпочечников при первичной артериальной гипертензии; проведения резекций надпочечников с точным определением объема удаляемой ткани; симультанных вмешательств на органах брюшной полости, в случаях выполнения панкреато-дуоденальной резекции или тотальной дуодено-панкрэктомии, а также дренирующих операций при деструктивном панкреатите. При операциях на поджелудочной железе большинство хирургов рекомендуют использовать поперечные доступы [7] или двухподреберные (аркообразные), создающие идеальные условия для операций на поджелудочной железе.

Целью исследования явилось изучение пространственных характеристик верхней поперечной якореобразной лапаротомии, как доступа при операциях на обоих надпочечниках и поджелудочной железе в сравнении с верхней срединной лапаротомией.

Материал и методы

В морге ГУЗОТ Кемеровского областного бюро судебно-медицинской экспертизы изучены пространственные условия к органам верхнего этажа брюшной полости и обоим надпочечникам на 102 трупах людей, среди которых было 39 женщин и 63 мужчины. Исследования проводились по методике, предложенной А.Ю. Созон-Яро-шевичем [8] (1954). Определялись глубина раны (ГР), угол наклона оси операционного действия (УНООД), угол операционного действия по длине и по ширине раны (УОДД и УОДШ), оценка которых производилась применительно к центру тел обоих надпочечников, двенадцатиперстной кишке, середине восходящего отдела; телу поджелудочной железы по срединной линии; общему желчному протоку (в конце супрадуоденального отдела); центру головки поджелудочной железы; тощей кишке на уровне связки Трейца; печеночному и селезеночному углу ободочной кишки; нижнему и верхнему полюсу селезенки; центру ворот селезенки. К левому надпочечнику подходили через следующие внутрибрюшинные подходы: через малый сальник; из-под брыжейки поперечно-ободочной кишки по верхнему и нижнему краю поджелудочной железы; через желудочно-ободочную связку выше ПЖ и после мобилизации селезеночного изгиба толстого кишечника. Вначале выполнялась поперечная якореобразная лапаротомия, проводились необходимые измерения с последующим восстановлением целостности брюшной стенки путем ушивания. Далее выполнялась верхняя срединная лапаротомия по Ellison и снова проводились измерения к тем же точкам.

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0 с представлением данных в виде средней величины и ее стандартной ошибки M±m. Для сравнения показателей пространственных характеристик поперечной и срединной лапаротомий использовался параметрический критерий Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение

Результаты анализа пространственных условий поперечной и срединной лапаротомии при операциях на обоих надпочечниках представлены в таблице1.

Из таблицы следует, что ГР к левому надпочечнику при поперечной лапаротомии статистически значимо меньше, чем при срединной лапаротомии при всех внутрибрюшинных подходах, кроме подхода через брыжейку толстого кишечника (БТК) по нижнему краю поджелудочной железы (ПЖ), где статистически значимых различий нет (р>0,05), но в абсолютных значениях преимущество остается за поперечной лапаротомией. УНООД к левому надпочечнику при поперечной лапаротомии статистически значимо больше, чем при срединной лапаротомии через все внутрибрюшинные подходы, кроме подхода через БТК по верхнему краю поджелудочной железы, где статистически значимых различий нет (p>0,05), но в абсолютных значениях преимущество также остается за поперечной лапаротомией.

Таблица 1

Пространственные характеристики доступов при операциях на обоих надпочечниках (n=100)

|

Пространственные характеристики |

Левый надпочечник |

Правый надпочечник |

||||

|

Через малый сальник |

Через БТК по верхнему краю ПЖ |

Через БТК по нижнему краю ПЖ |

Через ЖОС |

После мобилизации селезеночного угла ТсК |

||

|

ГР(ЯЛТ) |

18,85±0,2*** |

15,76±0,62 |

13,57±0,19 |

13,5±0,2 |

14,19±0,26 |

14,03±0,28 |

|

ГР(СЛТ) |

17,63±0,24 |

17,35±0,57** |

14,97±0,19* |

15,02±0,18*** |

16,42±0,65*** |

15,57±0,26*** |

|

УНООД(ЯЛТ) |

62,55±0,4*** |

71,55±0,65 |

75,35±0,24 |

76,05±0,38 |

74,6±0,34 |

73,2±0,41 |

|

УНООД(СЛТ) |

65,8±0,34 |

71,06±0,65* |

74,55±0,29** |

73,1±0,32*** |

72,5±0,59*** |

70,85±0,53*** |

|

УОДД(ЯЛТ) |

31,45±0,7*** |

51,35±1,27 |

60,7±1,38 |

66,15±1,57 |

62,8±1,46 |

58,8±1,29 |

|

УОДД(СЛТ) |

34,65±0,81 |

47,15±0,98*** |

54,35±0,98*** |

55,7±1,14*** |

52,4±1,12*** |

54,9±1,31** |

|

УОДШ(ЯЛТ) |

22,95±0,73*** |

37,85±0,80 |

43,55±0,94 |

46,3±1,14 |

46,1±0,92 |

42,7±1,1 |

|

УОДШ(СЛТ) |

38,6±1,03 |

36,28±0,81*** |

38,67±0,9*** |

38,8±1,06*** |

34,55±0,62*** |

25,9±0,74*** |

Список литературы Обоснование клинического применения верхней поперечной лапаротомии в эксперименте

- Прудков М.И. Мини-лапаротомия и «открытая» лапароскопия в лечении больных с желчно-каменной болезнью: автореф. дис. … д-ра мед. наук. -М, 1993. -53 с.

- Шулутко, А.М., Данилов А.И., Маркова З.С. и др. Минилапаротомия при хирургическом лечении калькулёзного холецистита//Хирургия. -1997. -№ 1 -С. 36-37.

- Сергийко С.В., Перевезенцев Ю.Ю., Привалов В.А. Операции «малых доступов» -альтернатива эндоскопической адреналэктомии//Современные аспекты хирургической эндокринологии: Материалы 10-го (12-го) Рос. симпозиума по хирургической эндокринологии. -Смоленск, 2002. -С. 360-363.

- Мыц Б.В. Симпатоадреналэктомия в лечении прогрессирующей гипертонической болезни: автореф. дис. … д-ра мед. наук. -Томск, 1986. -18 с.

- Литтманн И. Оперативная хирургия/под общ. ред. -Будапешт, 1982. -1175 с.

- Торгунаков А.П. Трансперитонеальный доступ к надпочечникам//Вестник хирургии им. Грекова. -1980. -№ 6. -С. 90-91.

- Созон-Ярошевич А.Ю. Анатомо-клиническое обоснование хирургических доступов к внутренним органам. -Л.: Медгиз, 1954. -180 с.

- Майстренко Н.А., Сухопара Ю.Н., Басос С.Ф. и др. Применение лапароскопических методик в лечении хирургических заболеваний надпочечников//Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний гепатобилиарной зоны. Эндоскопическая хирургия: Тез. докл. международной научной конференции. -СПб., 1996. -С. 88-89.

- Гончар А.М., Коган А.С. Удаление и аутотрансплантация надпочечников в портальную систему. -Новосибирск: Наука, 1982. -182 с.