Обоснование клинико-патогенетической коррекции базисной терапии бронхиальной астмы

Автор: Сагадеева Е.М., Лапик С.В.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Терапия

Статья в выпуске: 3 (58) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221632

IDR: 140221632

Текст статьи Обоснование клинико-патогенетической коррекции базисной терапии бронхиальной астмы

Тюменский ГМУ, г. Тюмень, Россия

JUSTIFICATION CLINICOPATHOGENETIC CORRECTION BASIC THERAPY OF BRONCHIAL ASTHMA

E.M. Sagadeeva, S.V. Lapik

Tyumen State Medical University

Фенотипирование клинических вариантов бронхиальной астмы, предложенное в GINA-2014 и Национальных рекомендациях по диагностике и лечению бронхиальной астмы, в клинической практике вызывает диагностические трудности, что ведет к неконтролируемости заболевания в значительной доле случаев.

В связи с этим нами проведен анализ активности воспалительного процесса у больных бронхиальной астмой (БА) с неудовлетворительно контролируемым или неконтролируемым течением заболевания.

Материал и методы.

В исследование были включены 33 взрослых больных БА (1 группа) из них 63,6% женщин и 36,3% мужчин. Средний возраст – 36,3 ± 2,1 года; продолжительность заболевания – от четырех месяцев до семи лет. Впервые выявленная БА была диагностирована у двух человек, у девяти больных (27,2%) наблюдалось легкое течение заболевания, у остальных (66,6%) – средняя степень тяжести.

Вторую группу составили 87 детей, 52,3% девочек и 47,7% мальчиков. Средний возраст 6,8 ± 0,4 лет. Продолжительность заболевания от 6 месяцев до 6 лет.

В качестве маркеров воспалительной реакции нами использованы показатели структурно -функционального состояния мембран альвеолярных макрофагов: продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ), в качестве компенсаторных факторов – показатели антиоксидантной защиты (АО).

Диагноз устанавливался на основании клинической картины, лабораторно - инструментальных, функциональных методов исследования (спирография, пробы с бронхолитиками, пробы с ацетилхолином в периоде ремиссии, мониторирования пикфлоуметрии), а также аллерготестирования с различными группами аллергенов.

Подтверждение диагноза проводилось на приеме у аллерголога на основании анамнеза и клинических проявлений у 70,3% взрослых больных и 46,5% детей, путем постановки кожных скарификационных проб у 37% больных и определением специфического IgE в сыворотке крови в 33,3% случаев в диагностическом титре.

Специфическое обследование последних (кожные тесты, специфические IgE) показало: общий IgE в первой группе составил 154,3 ± 2,5 МЕ/мл, во второй 120,7 ± 14,7 МЕ/мл, бытовую сенсибилизацию в 44,1% и 52, 3%, эпидермальную – в 34,7% и 37,3%, пыльцевую 27,1% и 39%, грибковую в 24,5% и 29,2%, пищевую (молоко, рыба, пшеница) в 4,2 ± 0,7% и 17,4 ± 2,1% случаях соответственно, причем у 2/3 пациентов имела место полисенсибилизация к 2-3 группам аллергенов. Результаты исследования служили основанием для коррекции элиминационных мероприятий.

Среди 32,7% взрослых и 43,7% детей сенсибилизация не была выявлена, а общий IgE составил 82, 4 ± 4,2% и 71,4±4,7МЕ/мл соответственно. Кроме того, среди пациентов с невыявленной сенсибилизацией и неконтролируемым течением заболевания имели место хронические очаги инфекции у 57,2% и 40,8% соответственно, гель-минтозы у 20, 4% и 21,2% соответственно, профессиональные факторы констатированы у 26,1% взрослых больных.

Показатели структурно - функционального состояния мембранальвеолярных макрофагов у больных с частично контролируемой бронхиальной астмой.

Фибробронхоскопически обследовано 24 взрослых больных и 16 детей с неудовлетворительно контролируемой бронхиальной астмой. Материалом для специальных исследований служили альвеолярные макрофаги (АМ), полученные из бронхоальвеолярной лаважной жидкости.

В качестве сравнения взяты результаты исследований у пациентов с аспирацией инородных тел (здоровые взрослые, здоровые дети), обследованные в 1 сутки после аспирации и не имевшие признаков эндобронхита.

Роль АМ в генезе бронхиальной обструкции при БА интенсивно изучается. Имеются данные о повышенной активности АМ при атопической сенсибилизации [1], о понижении жизнеспособности и нарушении их функциональной активности у астматиков [3]. Показано, что макрофаги могут активироваться IgE – зависимыми механизмами [4]. Макрофаги больных БА высвобождают большое количество таких медиаторов как тромбоксан, простагландины, ФАТ. Возможно, что АМ могут быть инициаторами позднефазового ответа и бронхиальной гиперреактивности по- средством активации низкоаффинных IgE – рецепторов большими дозами аллергенов. АМ могут также активироваться и неаллергическими стимулами [2]. Кроме того, стимулированные ацетилхолином, субстанцией Р и другими нейромедиаторами, АМ высвобождают продукты липоксигеназного метаболизма, посредством которых рекрутируются в воздухоносные пути астматиков эозинофилы, нейтрофилы и моноциты.

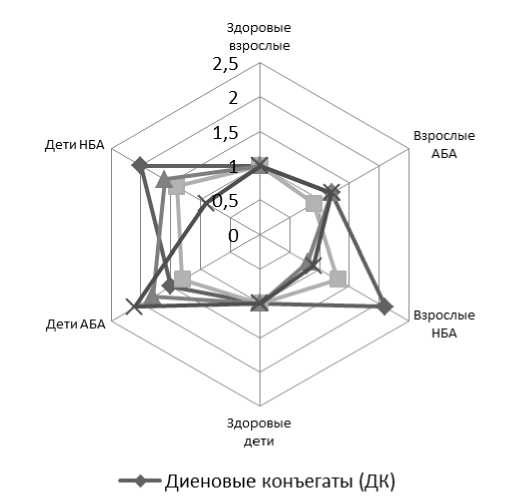

Исследование нами структурно - функционального состояния мембран альвеолярных макрофагов (АМ) бронхоальвеолярной лаважной жидкости (ЖБАЛ) выявило повышение содержания продуктов ПОЛ и депрессию ферментов АОС как у взрослых, так и детей больных НБА.

При этом у больных с невыявленной сенсибилизацией и неконтролируемым течением (НБА) выявлено однонаправленное и в одинаковой степени у взрослых и детей повышение ПОЛ по сравнению со здоровыми людьми: ДК в 2 раза, ШО в 1,3 раза. По сравнению с АБА активация ПОЛ была выше при НБА 22,3±3,4%.

Исследование уровня ферментов АО защиты (супероксидисмутаза – СОД, каталаза – Кат) показало их дифференцированную реакцию. Так, СОД у больных НБА повысилась лишь в 1,1 раз, тогда как у больных АБА в 2,3 раза по сравнению со здоровыми. А Кат снизалась в 0,2 раза, тогда как при АБА повысилось в 2,4 раза. Данные представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Показатели ПОЛ и АО защиты у взрослых и детей больных БА с неконтролируемым (НБА) и контролируемым (АБА) течением (показатели здоровых пациентов приняты за 1).

Выводы:

-

1. Интенсификация окислительного метаболизма на фоне депрессии антиоксидантной системы может явиться важным фактором, приводящим к нарушению структурно - функционального состояния клеточных мембран АМ.

-

2. У больных НБА в мембранах АМ происходит активация окислительного метаболизма с накоплением продуктов ПОЛ, на фоне снижения активности антиоксидантных. Сопоставляя показатели с таковыми при АБА, можно отметить, что мембранодеструктивные процессы в АМ у последних выражены в меньшей степени и к периоду клинической ремиссии практически нивелируется ряд изменений в структуре липидного бислоя.

-

3. При НБА даже под влиянием базисной терапии на фоне восстановления активности антиоксидантных ферментов нормализации процессов ПОЛ не происходит и сохраняЕтся дисбаланс в системе ПОЛ-АОС за счет значительной и длительной активации липопероксидации и изменения в липидной фазе мембран АМ.

-

4. Выявленные особенности динамики мембранодеструктивных процессов с достоверной положительной связью с ОФВ1 у больных БА Тюменского региона являются основанием к клинико-патогенетической коррекции базисной терапии и реабилитации.

Список литературы Обоснование клинико-патогенетической коррекции базисной терапии бронхиальной астмы

- Олехнович В.М., Сагадеева Е.М, Особенности клинико-патогенетических проявлений бронхиальной астмы у детей в условиях Тюменского Севера. Актуальные вопросы развития, здоровья и профилактика заболеваний в детском возрасте в условиях Тюменского Севера//Тез. докл. Всес. конф. -Ч. 2, Красноярск, 1987. -С. 50-51.

- Олехнович В.М., Сагадеева Е.М, Состояние антиоксидантной защиты при бронхиальной астме у детей. Биооксидант//Тез. докл. 3 Всес. конф. -Том 2, Москва, 1989. -С. 214-215.

- Лапик С.В., Медведева И.В., Гурьева С.А, Савина И.А. Клинико-биохимические аспекты применения фликсотида у больных бронхиальной астмой среднетяжелого течения//Терапевтический архив. -2002. -№ 3. -С. 17-21.

- Олехнович В.М., Сагадеева Е.М, Чайковская М.В. Обоснование мембраностабилизирующего действия бекотида для профилактики рецидивов бронхиальной астмы/Сб. 5 Национального конгресса по болезням органов дыхания, Москва, 1995. № 15401.