Обоснование критериев антропогенной и экологической безопасности воздушной линии электропередачи

Автор: Чернышов Вадим Алексеевич, Чернышова Людмила Александровна

Журнал: Агротехника и энергообеспечение @agrotech-orel

Рубрика: Техносферная безопасность процессов и производств

Статья в выпуске: 2 (2), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено теоретическое обоснование критериев антропогенной и экологической безопасности воздушной линии электропередачи.

Антропогенная безопасность, экологическая безопасность, критерии, воздушная линия электропередачи, биотехническая система

Короткий адрес: https://sciup.org/14770000

IDR: 14770000 | УДК: 504.6:621.3

Текст научной статьи Обоснование критериев антропогенной и экологической безопасности воздушной линии электропередачи

Электрическая энергия это бесценное богатство, которым относительно недавно овладело человеческая цивилизация, если рассматривать весь исторический период его существования. Электрическая энергия настолько сильно интегрировалась во все сферы жизнедеятельности современного общества, что стала просто незаменимым средством для его существования в полном смысле этого слова. В настоящее время динамика генерирования, распределения и потребления электрической энергии увеличивается столь быстрыми темпами, что на первом плане встают проблемы, связанные с обеспечением экологической безопасности. Особенно остро стоит проблема экологической безопасности, обусловленная транзитом электрической энергии по воздушным линиям электропередачи (ВЛ).

В процессе эволюции систем электроснабжения, характеризующимся не только банальным увеличением количественных показателей и характеристик, но и оригинальным изменением самой структуры их построения, например появлением новых систем электроснабжения, выполненных по принципу параллейно-меридианной схемы [1], требуются новые, более достоверные методы оценки их антропогенной и экологической безопасности. При этом стоит отметить, что наряду с изменением конфигурации электрической сети, ростом ее протяженности и разветвленности отчетливо наблюдается хроническое ухудшение ее технического состояния.

Например, в филиале ОАО «МРСК-Центра» -«Орелэнерго» на основании статистических данных о техническом состоянии воздушных линий напряжением 610 кВ [2] за четыре года протяженность линий, находящихся в хорошем техническом состоянии снизилась с 52,8% до 48,7%, соответственно протяженность линий, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии возросла 28,9% до 30,4%, при этом протяженность линий, находящихся в неудовлетворительном 15,2% и непригодном 3,1% техническом состоянии возросла соответственно до 16,1% и 4,8%.

Таким образом, в электроэнергетике осуществляется контроль и мониторинг технического состояния ВЛ, а вместе с тем другой, не менее важный вид контроля -контроль антропогенной и экологической безопасности ВЛ остается без внимания.

В этой связи обоснование и разработка критериев антропогенной и экологической безопасности имеет не только методологическое, но и конструктивное значение, т.к. нацелено на поддержание экологической безопасности биотехнической системы «ВЛ-Человек-Природа» на приемлемом уровне. При этом интересно заметить, тот факт, что определение «экологическая безопасность» существует, а явления экологической безопасности как такового нет, поскольку любое техногенное воздействие человека на окружающую природную среду является на нее экологически опасным. Создавая техногенную среду -воздушные ВЛ человечество, старается, прежде всего, лично для себя минимизировать их антропогенную опасность и зачастую упускает из вида факторы, приводящие к неизбежному разрушению экосистемы в целом.

На основании вышеизложенного для оценки экологической безопасности биотехнической системы «ВЛ-Человек-Природа» наряду с критерием антропогенной безопасности необходимо иметь обоснованный критерий оценки экологической безопасности, как основной индикатор ее экологического равновесия.

Антропогенная безопасность биотехнической системы «ВЛ-Человек-Природа» может характеризоваться наличием определенных источников и факторов опасности исключительно для человека, которые потенциально присутствуют в ней.

Для оценки антропогенной безопасности биотехнической системы ВЛ-Человек-Природа выделим подмножество участков ВЛ характеризующихся явно выраженными признаками, связанными с ее антропогенной безопасностью. Участки ВЛ, в первом приближении можно разбить на две группы: а) общее количество участков (n), входящих в рассматриваемую ВЛ; б) участки воздушной ВЛ (m), являющиеся относительно безопасными для человека;

Обозначим критерий антропогенной безопасности биотехнической системы «ВЛ-Человек-Природа» через Каб, который выражается функцией Каб =f(n,m) и нормируется в пределах:

0 < Каб < 1 (1)

В том случае, когда m=0 , критерий антропогенной безопасной биотехнической системы «ВЛ-Человек-Природа» Каб =0 , т.е антропогенная безопасность биотехнической системы «ВЛ-Человек-Природа» находится на низшем уровне и означает что на человека оказывается весьма агрессивное воздействие со стороны элементов биотехнической системы.

В случае, когда m=n , критерий антропогенной безопасности биотехнической системы «ВЛ-Человек-Природа» Каб =1 , т.е антропогенная безопасность биотехнической системы «ВЛ-Человек-Природа»

находится на высшем уровне и означает, что по отношению к человеку элементы биотехнической системы не оказывают абсолютно ни какого негативного воздействия.

Структура функции Каб (n,m) может быть записана в виде формулы:

Каб = a , t + в , t 2 (2)

где а 1 , в 1 — безразмерные параметры линейной модели критерия антропогенной безопасности безопасной биотехнической системы «ВЛ-Человек-Природа»;

t - отношение количества участков ВЛ ( m ), относительно безопасных для человека к общему количеству участков ВЛ.

Отношение t количества участков ВЛ (m), относительно безопасных для человека к общему количеству участков ВЛ (n) изменяется в пределах 0 < t < 1

Безразмерные параметры линейной модели критерия антропогенной безопасности биотехнической системы «ВЛ-Человек-Природа» при вышеуказанных значениях t , определяются из системы α 1 , β 1 [3]:

J a , + в , = 1 J a , = 1,5 (3)

[ 2 a , + в , = 2,5 ^ [ в , = - 0,5

Тогда:

-

- при условии, что t=1 → Каб=1, т.е. α 1 + β 1 =1;

-

- при условии, что t=0,5 → Каб= ,

т.е. 0,5α 1 +0,25β 1 =0,625;

Таким образом, критерий антропогенной безопасности биотехнической системы «ВЛ-Человек-Природа» определяется равенством:

Каб = ,,5m - 0,5m2

nn

ИЛИ (3n - m)m(5)

Каб = 2 n 2

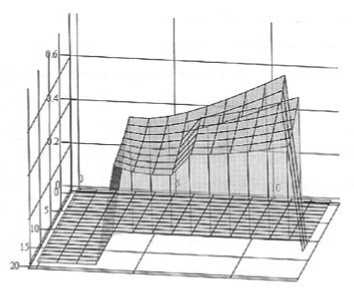

Задавая исходные данные о общем количестве участков ВЛ ( n = 120…200 шт.), и данные о количестве участков ВЛ относительно безопасных для человека ( m= 40…120 шт.), и, вводя функцию для расчета критерия антропогенной безопасности биотехнической системы «ВЛ-Человек-Природа», строим графики зависимости критерия антропогенной безопасности от общего количества участков ВЛ и от количества участков относительно безопасных для человека.

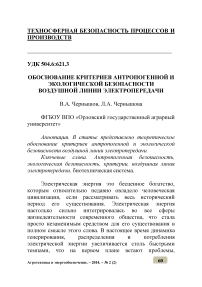

Рисунок 1 – Зависимость критерия антропогенной безопасности ( Каб ): от общего количества участков ( n ) при m=20, 60, 100 шт; от количества участков относительно безопасных для человека ( m ) при n=100, 150, 200 шт.

Анализ зависимостей показывает, что при увеличении количества участков ВЛ, относительно безопасных для человека критерий антропогенной безопасности Каб увеличивается. При увеличении общего количества участков ВЛ критерий безопасности Каб снижается. При равных общем количестве участков ВЛ и количестве участков относительно безопасных для человека критерий антропогенной безопасности Каб=1 , т.е по отношению к человеку элементы ВЛ абсолютно не оказывают никакого негативного влияния.

Как было отмечено выше не каждая ВЛ, относительно безопасная для человека является экологически безопасной для биотехнической системы «ВЛ-Человек-Природа». Безопасность человека защищена нормативными документами: ПУЭ, ПТЭ, СНиП и д.р., а экологическая безопасность биотехнической системы «ВЛ-Человек-Природа» однозначно не нормируется. Ситуация усугубляется стремительным увеличением плотности вновь вводимых в эксплуатацию ВЛ, сопровождающимся не менее стремительным снижением технического состояния старых, отслуживших свой срок, но не выведенных из эксплуатации воздушных ВЛ.

Сложившаяся сложная ситуация требует введения новых критериев для контроля экологической безопасности биотехнической системы «ВЛ-Человек-Природа», а критерии антропогенной безопасности в настоящее время (время экологического кризиса) надо рассматривать как минимальные.

Обозначим критерий экологической безопасности через Кэб, который нормируется на множестве [0;1]. При этом структура должна быть линейной относительно величин m ; p и p , где 0 < m < n ; 0 < p < m ; n > 1.

-

n n m + 1

В этом случае отношение p не имеет m +1

неопределенности вида ( о^. С учетом этого определяем, I о J что критерий экологической безопасности m p p (6)

Кэб = а 2 -+ ^ 2 — + Y 2 n n m + 1

где а2, в2, Y2- безразмерные параметры модели критерия экологической безопасности Кэб.

Параметры а2,в2,у2можно вычислить из следующих условий:

-

а) если p = m = n , то Кэб=1 и выражение (6) примет

следующий вид:

а 2 + Р 2 + Y 2 — = 1 (7)

n + 1

-

б) если m > n , p = 0,5m , то Кэб = 0,8 + J,£ < 0,93 n = 2

При таких условиях равенство (6) примет следующее выражение:

n а, + 0,5Д2 + y г

2( n + 1)

0,8 n + 2 n + 2

-

в) если m = 0,5 n , p = 0,25 n = 0,5 m , то Кэб=0,5, и тогда формула (6) определиться равенством:

0,5 а + 0,25 в + 0,25/1 —n— = 0,5

2 0,5 n + 1

Этих трех условий достаточно, чтобы составить систему трех уравнений с тремя неизвестными а 2, в 2, У 2:

n

« 2 + Р 2 + У 2 = 1

n + 1

< а 2 + 0,5 в 2 + У 2

я = 0,8 n + 2

2( n + 1) " n + 2

0,5 а + 0,25 в + 0,25 у —n— = 0,5

-

2 0,5 n + 1

Решив систему трех уравнений с тремя неизвестными а2, в2, у2 и преобразуя систему уравнений (10) путем умножения обеих частей третьего уравнения на два, получим:

n

« 2 + Р 2 + У 2 = 1

я + 1

< а 2 + 0,5 р 2 + у 2

я = 0,8 я + 2

2( я + 1) я + 2

а 2 + 0,5 р2 + у 2 — n— = 1

я + 2

Затем из третьего уравнения системы трех уравнений

-

(11) вычтем второе уравнение и получим величины Х 2 :

-

(12)

( 1 1 1 ,

у n l - I = 1

2 ( я + 2 2( я + 1) J

0,8 + 2 | I ( 2 я + 2 - я - 2 1 я + 2 - 0,8 я - 2 I

------г ^ 1 У n I I =-------------г ^ я + 2 I 2 ( 2( я + 1)( я + 2) J я + 2 I

I я 0,2 я 1 L 0,4( я + 1) 1 , то есть _ 0,4( я + 1) .

^ У 2 n ---------------=---- >^^ Л , =^ У 2 =---------

I 2( я + 1)( я + 2)_ я + 2 [ яя

Зная значения у2, подставим это значение в систему двух уравнений из формулы (7) и (9) и решим эту систему: (13)

а 2 + р 2 + 0^ n ± 12 . JL_ = 1 а + в = 0,6 «х2 + р 2 = 0,6

я я + 1 I„ . ,

^ Л ^^ А о 1 0,4( я + 1) ^^ 0,6 я + 1,6

л , о0,4( n + 1) n ! а + 0,5 в = 1-- а + 0,5 в =--------

«2 + 0,5^2 +— - = 1 I n + 2 I 2 2

I яя

Затем из первого уравнения системы двух уравнений (13), вычтем второе уравнение и получим значение величины

|

Д ^ : / 05 в _ 06 - 0,6 n + 1,6 _ 0,6 n + 1,2 n - 1,6 _- 0,4 1 , (14) I , , n + 2 n + 2 n + 2 J |

|

|

то есть |

в = - ^t^ n + 2 |

|

значение |

величины а2 находим из системы |

|

уравнений (13): |

а = 0,6 - в _ 0?6 + -0, 8- _ 0,6 n + 1,2 + 0,8 (15) 2 , 2 n + 2 n + 2 0,6 n + 2 |

|

то есть |

а _ 2 n + 2 |

Таким образом, подставив значения величин а2,в2,у2 в выражении (6), получим формулу:

Кэб _ 0,6 n + 2 m + 0,8 ^ p + 0,4( n + 1) p , (16)

n + 2 n v n + 2 J n n m + 1

или Кэб _ (0,6 n + 2) m - 0,8 p + 0,4( n + 1) p (17)

n ( n + 2) n ( n + 2) n ( m + 1)

Преобразуя формулу (17) путем приведения ее составляющих к общему знаменателю, получим окончательный вариант формулы (6):

т. _ 0,6 n + 2 0,4( n 2 + 3 n - 2 m )

Кэб =--m +--p n (n + 2) n (n + 2)( m +1)

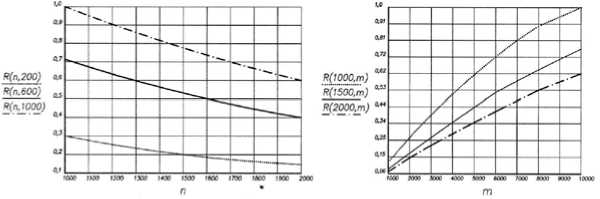

Рисунок 3 - Зависимость критерия экологической безопасности (Кэб) биотехнической системы «ВЛ-Человек-

Природа» от общего количества участков ВЛ n 120^200

шт., количества антропогенно безопасных участков ЛЭП m=40…120 шт. при количестве экологически безопасных участков p=20 шт.

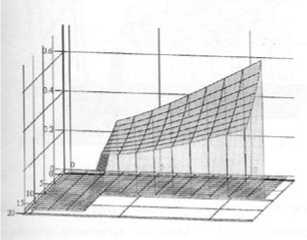

Рисунок 4 - Зависимость критерия экологической безопасности (Кэб) биотехнической системы «ВЛ-Человек-Природа» от общего количества участков ВЛ n=120…200 шт., количества антропогенно безопасных участков ЛЭП m=40…120 шт. при количестве экологически безопасных участков p=40 шт.

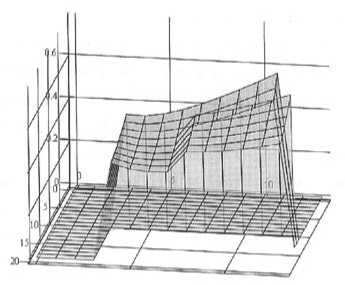

Рисунок 5 - Зависимость критерия экологической безопасности (Кэб) биотехнической системы ВЛ-Человек-Природа от общего количества участков ВЛ n=120…200 шт., количества антропогенно безопасных участков ЛЭП m=40…120 шт. при количестве экологически безопасных участков p=60 шт.

При увеличении количества антропогенно безопасных участков ВЛ m критерии антропогенной безопасности (Каб) и экологической безопасности (Кэб) увеличиваются (см. рисунки 1, 2, 3, 4, 5). При увеличении общего количества участков ЛЭП критерии Каб и Кэб снижаются.

Зависимости критерия экологической безопасности (Кэб) от количества экологически безопасных участков ВЛ (p) характерны тем, что также при увеличении общего количества участков ВЛ n критерии экологической безопасности уменьшаются (см. рисунки 2, 4, 5).

Таким образом, авторами данной публикации предложены и теоретически обоснованы критерии необходимые энергетикам и экологам для оценки антропогенной и экологической безопасности ВЛ.

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», г. Орел.

JUSTIFICATION CRITERIA OF HUMAN AND

ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE OVERHEAD

Chernyshev V.A., Chernishova L.A.

Oryol, Oryol state agrarian university.

Список литературы Обоснование критериев антропогенной и экологической безопасности воздушной линии электропередачи

- Шарупич В.П., Виноградов А.В., Виноградова А.В., Ходыкин В.А Задачи опережающего проектирования систем электроснабжения по параллельно-меридианной схеме на примере схемы Орловских электрических сетей. Вести высших учебных заведений Черноземья. 2011. -№1. -С. 42-46

- Астахов С.М., Беликов Р.П. Состояние и пути повышения эффективности функционирования распределительных сетей в агропромышленном комплексе.// Вестник Орел ГАУ, 2011, №2(29). -С. 50-53.

- Чернышов В.А. Повышение электробезопасности сельских электрических сетей с изолированной нейтралью путем разработки методики прогнозирования и способов идентификации замыканий на землю/В.А. Чернышов: Дис…. канд. тех. Наук: 05.26.01: защищена 12.11.07; утв.04.04.08. -Орел, 2007, -183 с.