Обоснование критериев эффективности рудничных компрессорных установок

Автор: Миняев Юрий Николаевич, Зарипов Айдар Хамзович, Хронусов Сергей Геннадьевич

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 9, 2012 года.

Бесплатный доступ

Низкая эффективность рудничных компрессорных установок (РКУ) обусловленная потерями энергии, как при производстве, так и при распределении сжатого воздуха. Однако в процессе эксплуатации эти потери могут быть сведены к минимуму за счет оперативных мероприятий, проводимых на базе соответствующего мониторинга.

Рудничные компрессорные установки, потери энергии, мониторинг, кпд

Короткий адрес: https://sciup.org/140215567

IDR: 140215567 | УДК: 621.51

Текст научной статьи Обоснование критериев эффективности рудничных компрессорных установок

Низкая эффективность стационарных компрессорных установок обусловлена в значительной степени большими потерями энергии в пневматических сетях, имеющих, как правило, сложную конфигурацию и значительную протяженность. Однако в процессе эксплуатации эти потери могут быть сведены к некоторому минимуму за счет оперативных мероприятий, проводимых на базе соответствующего мониторинга.

В общем случае мониторинг энергетики всей компрессорной установки сводится к постоянному (или периодическому) отслеживанию либо общего КПД установки, либо удельного расхода энергии (кВт^ч/м3).

Общий КПД компрессорной установки [1, 2] c учетом утечек воздуха может быть определен из уравнения:

П с =ПТП в 'П ос ^П у ^П п (1)

где пд- КПД двигателя и трансмиссии, пв- КПД компрессора;пу- объемныйКПД;пп- КПД пневмоприемников;пос- КПД пневматической трубопроводной сети.

Мониторинг энергетики пневматической трубопроводной сети может давать значительный экономический эффект, поскольку мероприятия по снижению затрат энергии в сетях компрессорных установок реализуются сравнительно несложно.

Мониторинг значений КПДэлектрической сети, привода, компрессора, и приемников - потребителей пневматической энергии сравнительно малоэффективен. Это объясняется тем, что повышение их КПД технически сложно осуществимо.

КПД участка трубопровода, с достаточной степенью точности, можно определить согласно закона сохранения энергии из формулы

П1=(Р1- AP i )/ P i (2)

гдеРг давление воздуха в начале трубопровода;АР1- потери давления в трубопроводе.

Следует отметить, что обычно при расчете потерь давления не учитываютразности отметок компрессора и потребителя. Это допустимо при относительно небольших глубинах шахт. При давлении у потребителя равном 0,6 МПа, плотность воздуха может достигать, в зависимости от его температуры,8-9 кг/м3.Следовательно, увеличение давления в трубопроводе на глубине 1200-1500 м составит 100…130 кПа. Величина увеличения давления соизмерима с потерями на трение. В частности, для трубопровода с условным диаметром 250 мм системы снабжения сжатым воздухом шахты 14-14бис. ОАО «СУБР», потери давления на трение составляют 171кПа на 1,05 км длины воздухопровода (расход воздуха 534,4 м3/мин). Расчетное статическое давлениесжатого воздуха на этой же глубине – 95…100 кПа, в зависимости от рабочего давления (без учета снижения температуры воздуха). В связи с этим,предложено определятьпотери давления в трубопроводепо формуле

ΔP i = λ i L iэ γ V i 2/(2 D у ) – γgH кп +ΔP t (3)

гдеγ – плотность воздуха при соответствующем давлении , кг/м3;Hкп-разность отметок установки компрессора и потребителя, м;λi – коэффициент гидравлических сопротивлений;Liэ- эквивалентная длина трубопровода, м;Vi- скорость воздуха, м/с;Dу- условный диаметр трубы, м;ΔPt.- потери давления за счет уменьшения температуры воздуха.

При движении от компрессорной станции к потребителям сжатый воздух теряет часть тепловой энергии, приобретенную им при сжатии его в компрессоре. По даннымнаших исследованийна шахте № 15 ОАО «СУБР» сжатый воздух в устье стволаимеет температуру на 15–17ºС большую, чем у потребителя.Такимобразом, потери давления за счет уменьшения температуры воздуха можно определить, используя уравнение Менделеева-Клапейрона:

ΔP t = P i [1- (T п /T н )n] (4)

где T н - температура в начале воздухопровода,T п - температура воздуха у потребителя.

Показатель степени определяется из уравнения.

n= L 0 [29,3(T н – T п )]-1 (5)

гдеL 0 – длина воздухопровода при прохождении которого сжатый воз дух охлаждаетсяот Tндо Tп.

Величина этих потерь зависит от коэффициента теплоотдачи воздухопровода, скорости движения воздуха и расстояния от компрессора до потребителя. Максимальные потери давления при охлаждении воздуха будут тогда, когда температура сжатого воздуха станет равной температуре окружающей среды. Используя закон Ньютона и сохранения энергии можно определить длину воздухопровода(L 0 ), при которой потери давления будут максимальными:

L 0 =0,25D у С р γV/α (6)

гдеС р - теплоемкость сжатого воздуха;α- коэффициент теплоотдачи воздухопровода окружающей среде.

Если расстояние от компрессора до приемника оказывается меньше, чемопределенное по формуле 6, топотери давления, обусловленные охлаждениемсжатого воздухана этом участке не достигнут максимума.После подстановки уравнения 6 в 5, а затем в 4 получим:

ΔPt= Pi{1- (Tп/Tн)0,25DуСр γV[29,3α (Tн– Tп)]-1}(7)

При расчетеКПД параллельно соединенныхвоздухопроводов необходимо учитывать расход воздухав каждом из них

ηпр=∑ ηi(Qi/ Qо)(8)

где Q i - расход воздуха через i – ый воздуховод, Q о - подача компрессора.

КПД последовательно соединенныхвоздухопроводов находится из формулы

ηпс=ηi∙ η2∙… ηi

В табл. 1 приведены результаты расчета КПД вертикального участка сети (η i ) с учетом охлаждения воздухаот 293К до 283К.

Таблица 1.

КПДи потери давления в вертикальных воздухопроводах

|

D у = 100мм |

D у = 200мм |

D у = 300мм |

D у = 400мм |

|||||||||

|

V 1 = 5 м/с |

||||||||||||

|

L iэ , м |

500 |

1000 |

1500 |

500 |

1000 |

150 |

500 |

1000 |

1500 |

500 |

1000 |

1500 |

|

ΔP i ,кПа |

42,5 |

20,0 |

0 |

30,6 |

0 |

0 |

27,2 |

0 |

0 |

26,5 |

0 |

0 |

|

η i |

0,94 |

0,97 |

1 |

0,96 |

1 |

1 |

0,96 |

1 |

1 |

0,96 |

1 |

1 |

|

V 2 = 10 м/с |

||||||||||||

|

L iэ , м |

500 |

1000 |

1500 |

500 |

1000 |

150 |

500 |

1000 |

1500 |

500 |

1000 |

1500 |

|

ΔP i ,кПа |

90 |

116 |

150 |

51 |

37 |

23 |

39,2 |

13,5 |

0 |

33,9 |

2,8 |

0 |

|

η i |

0,88 |

0,84 |

0,8 |

0,96 |

0,95 |

0,97 |

0,95 |

0,98 |

1 |

0,95 |

0,99 |

1 |

|

V 3 = 15 м/с |

||||||||||||

|

L iэ , м |

500 |

1000 |

1500 |

500 |

1000 |

150 |

500 |

1000 |

1500 |

500 |

1000 |

1500 |

|

ΔP i ,кПа |

162 |

259 |

356 |

81 |

97 |

114 |

57,5 |

50 |

43 |

46 |

27 |

8 |

|

η i |

0,785 |

0,65 |

0,52 |

0,89 |

0,86 |

0,85 |

0,95 |

0,93 |

0,94 |

0,94 |

0,96 |

0,99 |

|

V 4 = 20 м/с |

||||||||||||

|

L iэ , м |

500 |

1000 |

1500 |

500 |

1000 |

150 |

500 |

1000 |

1500 |

500 |

1000 |

1500 |

|

ΔP i ,кПа |

254 |

443 |

634 |

117 |

169 |

221 |

795 |

94 |

108, |

58,5 |

52 |

45,5 |

|

η i |

0,595 |

0,41 |

0,15 |

0,84 |

0,77 |

0,70 |

0,89 |

0,87 |

0,85 |

0,92 |

0,93 |

0,94 |

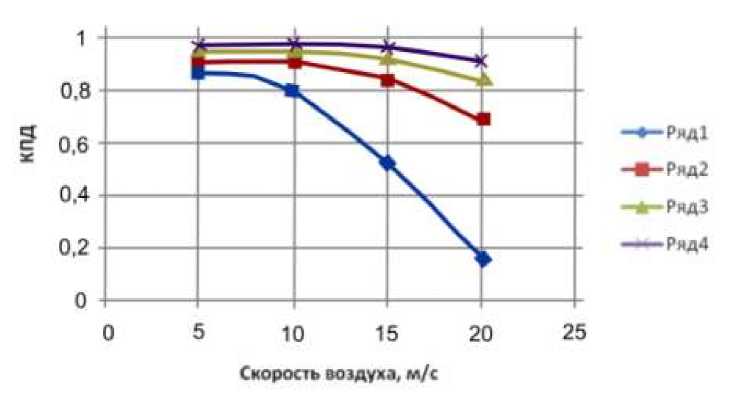

На рис. 1 приведены графики зависимости КПДвертикальных воздухопроводов различного диаметра длиной 1500м от скорости движения воздуха и с учетом его охлаждения.

Рис. 1. Зависимость КПД вертикального воздухопровода от скорости воздуха:1 - D у = 100мм;2- D у = 200мм;3- D у = 300мм; 4- D у = 400мм.

Сравнивая графики, изображенные на рис. 1 можно сделать вывод, что при расчете потерь давления в сети, необходимо учитывать изменение давления за счет охлаждения воздуха и разность высот компрессора и потребителя.

При мониторинге данных потерь давления сжатого воздуха отслеживанию должны подвергаться значения ΔPi, Tп, Tн, Viи др. и, таким образом, уравнения (2 – 9) могутрассматриваться как исходные для этих целей.

Объемные потери, связанные с утечкой сжатого воздуха и пневмосети, являются обычно причиной наибольших потерь электроэнергии в компрессорных установках.

При движении сжатого воздуха от компрессорной станции до пневмоприемников неизбежные утечки представляют собой не просто потери количества, а влекут за собой дополнительные потери давления.

Допустим, что давление сжатого воздуха в трубопроводе p и давление воздуха в окружающей среде p постоянно, то можно получить соотношение

Pi - pо = Ap p1p1,

Тогда скорость потока утечек сжатого воздуха можно определить ci =

2k

k—1

RT х

где R – постояннаяКлапейрона;k – показатель адиабаты (k=1,4 для атмосферного воздуха).

Если площадь зазора Фi , через который происходит утечка сжатого воздуха, то потери давления можно выразить [92,93].

n

^Рз=^р i="L Pi

i = 1

c i Ф i

FV

n

=Ё Pi i=1

2k

k-1

RTх

Данное уравнение такжеможет быть основой для мониторинга энергетики пневматических сетей.

На основе изложенного могут решаться и вопросы оптимизации параметров сетей: их геометрических размеров (длины и диаметра), затрат на теплоизоляцию и др.

При решении данных уравнений можно определить рациональные условия работы пневмосети, а при их реализации обеспечить наиболее энергосберегающие режимы работы и параметры пневматических сетей компрессорных установок.

Low efficiency of miner compressor installations caused by losses of energy, both by manufacture, and at distribution of compressed air. However while in service these losses can be shown to a minimum at the expense of the operative actions spent on the basis of corresponding monitoring.

Список литературы Обоснование критериев эффективности рудничных компрессорных установок

- Тимухин С.А. Оптимальные рабочие процессы рудничных турбоустановок.//Изв. Вузов Горный журнал, 2004. -№1. -С. 84-89.

- Миняев Ю.Н., Угольников А.В. Минимизация потерь энергии при транспортировании сжатого воздуха./Материалы V Международной научно-технической конференции "Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой промышленности". -Екатеринбург, 2007. -С. 157-163.