Обоснование методики получения устойчивых модельных эмульсий нефтепродуктов, содержащихся в сточных водах

Автор: Гальченко Светлана Васильевна, Чердакова Алина Сергеевна, Воробьева Елена Владимировна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты серии экспериментальных исследований, направленных на разработку методики получения модельных эмульсий нефтепродуктов, содержащихся в сточных водах.

Сточные воды, нефтепродукты, пневмосепарация, эмульсия, агрегативная устойчивость, оптическая плотность

Короткий адрес: https://sciup.org/148204477

IDR: 148204477 | УДК: 57.033

Текст научной статьи Обоснование методики получения устойчивых модельных эмульсий нефтепродуктов, содержащихся в сточных водах

Практически во всех отраслях современного промышленного производства образуются огромные объемы сточных вод, содержащих нефтепродукты. Подобные стоки прежде, чем сбрасывать в природные водоемы или возвращать в производство, необходимо подвергать очистке. Традиционно технология очистки включает в себя механические, физико-химические и биологические методы. На первом этапе стоки подаются на механическую очистку, где происходит отделение нерастворимых примесей различной дисперсности. Далее стоки подвергают физико-химической очистке, позволяющей удалять тонкодисперсные взвешенные частицы, а также растворенные вещества. Биологическая очистка заключается в биохимическом окислении органических веществ аэробными бактериями или в сбраживании анаэробными бактериями [1,3].

Современные методы очистки сточных вод не всегда позволяют снизить содержание в них нефтепродуктов до величины предельно-допустимой концентрации. Поэтому весьма актуален поиск более эффективных способов очистки промышленных сточных вод от нефтепродуктов. При этом необходимо учитывать, что стоки представляют собой многокомпонентные коллоидные системы эмульсионного типа с высокой агрегативной устойчивостью. В них содержатся тонкодисперсные примеси, которые могут отличаться по химическому составу и свойствам. Все это влияет на процессы очистки и должно учитываться в технологическом процессе.

Цель исследований: изучение специфических свойств многокомпонентных эмульсий, содержащих нефтепродукты, и разработка теоретических основ оптимизации очистки сточных вод от нефтепродуктов методом пневмосепарации.

Пневмосепарация сточных вод – принципиально новый метод очистки стоков от примеси нефтепродуктов в условиях интенсивного барботажа воздухом коллоидной структуры. В этих условиях гидратная оболочка нефтяных мицелл разрушается, дисперсные

капли коалесцируют с образованием более крупных агрегатов и всплывают на поверхность воды за счет разности плотностей нефтепродукта дисперсной фазы и дисперсионной среды [3].

Материалы и методы исследований. На первом этапе работы необходимо было усовершенствовать лабораторные методики получения водных эмульсий различных нефтепродуктов: чистых двухкомпонентных систем типа «масло – дистиллированная вода» и многокомпонентных эмульсий, моделирующих промышленные стоки, а также определить устойчивость полученных эмульсий. Нами были исследованы эмульсии типа: «масло–дистиллированная вода», содержащие разные нефтепродукты: различные масла, мазут и бензин. Эмульсии такого вида мы назвали «условно чистыми». Их характерной особенностью является отсутствие растворенных в воде электролитов и рН ≈ 8 [2]. Помимо «условно чистых» эмульсий в лаборатории исследовались системы, моделирующие промышленные стоки ЗАО «РНПК» по основному химическому составу. На основе анализа данных заводской лаборатории было установлено, что в сточной воде, поступающей на городские очистные сооружения, содержались значительные количества хлоридов и сульфидов аммония. Полученные в лабораторных условиях эмульсии указанного состава, называемые в дальнейшем «модельными», готовили интенсивным перемешиванием смеси нефтепродуктов с примесями растворов хлорида и сульфида аммония в дистиллированной воде и добавками отфильтрованного раствора гидроксида кальция в таком количестве, чтобы рН ≈ 8 [2,5].

Коллоидные структуры эмульсий типа «масло – дистиллированная вода» будут агрегативно-устойчивы, если размеры диспергированных частиц масла находятся в интервале от 0,1 до 10,0 мкм. В соответствии с этим условием получение модельных эмульсий осуществлялось диспергированием органической фазы в воде путем интенсивного перемешивания смеси компонентов. Критериями окончания процесса приготовления модельных эмульсий являлись следующие характеристики: отсутствие их расслоения, то есть агрегативная устойчивость, в течение трех суток ( Y ) и постоянство концентрации примеси нефтепродуктов. Для отражения агрегативной устойчивости жидкофазных коллоидных систем, нами была принята величина:

α

C 0 - C

C 0

где С 0 – концентрация введенной примеси нефтепродуктов до начала исследований, С – то же после 3-х суток эксперимента.

Устойчивость эмульсии Υ оценивали количественно в долях единицы величиной:

Υ=1–α (2)

В устойчивых эмульсиях: α = 0 и Υ = 1, в неустойчивых при полной их коагуляции: С 0 – С = С 0 и Υ = 0. Экспериментально было установлено, что эмульсию можно считать устойчивой при Υ > 0,95 [1,4].

Лабораторная установка для приготовления эмульсий состояла из круглодонной двугорлой колбы емкостью 1,5 л , делительной воронки и стеклянной пропеллерной мешалки, приводимой в движение электродвигателем с системой включения, позволяющей менять скорость вращения в пределах от 500 до 3000 об/мин . В колбу наливали 1 л дистиллированной воды, охлажденной до комнатной температуры. Нефтепродукт добавлялся по каплям из делительной воронки при интенсивном перемешивании мешалкой. После окончания его подачи систему перемешивали еще в течение одного часа, после чего переливали в плотно закрываемую емкость и хранили при комнатной температуре. Содержание нефтепродуктов в модельных эмульсиях оценивалось по их оптической плотности ( D ) фотоэлектроколометрическим методом.

Результаты и их обсуждение. В процессе разработки методики нами было установлено, что для получения устойчивых эмульсий необходимо, чтобы скорость вращения мешалки составляла υ меш ≥ 2000 об./мин., а время перемешивания ≅ 1 ч. В табл. 1 приведен пример получения устойчивых эмульсий веретенного масла в дистиллированной воде, указанным выше способом. Как следует из данных табл. 1, оптическая плотность эмульсий, полученных по описанной методике, в течение 3-х суток не меняется и, соответственно, в этот промежуток времени концентрация нефтепродуктов, остается постоянной, то есть устойчивой.

Таблица 1. Устойчивость эмульсий веретенного масла в воде

|

Исходная концентрация эмульсий, С 0 , мг/л |

Оптическая плотность образцов, D |

|

|

после приготовления (в течение 1 ч) |

через 3 суток |

|

|

1 |

0,022 |

0,023 |

|

3 |

0,082 |

0,082 |

|

7 |

0,120 |

0,121 |

|

21 |

0,250 |

0,252 |

|

33 |

0,364 |

0,362 |

|

63 |

0,650 |

0,651 |

Исходя из современных представлений об агрегативной устойчивости эмульсий, следует предположить, что результаты определения содержания дисперсной фазы спектральными методами должны существенно зависеть от ее дисперсности. Между тем, этот фактор практически не учитывается при использовании стандартного метода определения концентрации дисперсной фазы в промышленных стоках. Нами было проведено специальное исследование этого вопроса.

В научно-технической литературе приводятся описание различных методов определения содержания нефтепримесей в сточных водах: весового, фотоколориметрического с предварительной экстракцией органической фазы неводными растворителями, метода жидкостной хроматографии, люминесцентный и др. В промышленной практике, как правило, используется фотоколориметрический метод с предварительной экстракцией нефтепродуктов четыреххлористым углеродом с последующим анализом содержания примеси с помощью фотоэлектроколориметра, который используется в качестве основного стандарта [6]. Однако, учитывая тот факт, что в водной среде, особенно в присутствии различных ионов электролитов, растворенных в воде, образуются прочные комплексы между капельками нефтепродуктов, СС14 и ионами, которые могут переходить в экстракт и искажать результаты анализа, было необходимо провести дополнительную проверку этой методики. Ранее нами был успешно опробован экспресс-метод анализа концентрации нефтепродуктов, сущность которого заключается в измерении оптической плотности системы непосредственно в водной фазе, где капельки нефтепродуктов подкрашивались нерастворимым в воде красителем (Судан III). Предварительно строились калибровочные графики зависимостей оптической плотности образцов D от концентрации соответствующего нефтепродукта (Сн-п). Был проведен цикл исследований по определению точности измерений и математической обработке полученных данных для различных нефтепродуктов (рис. 1-4).

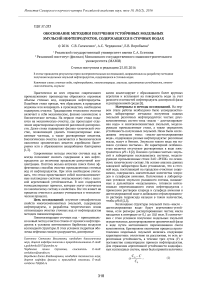

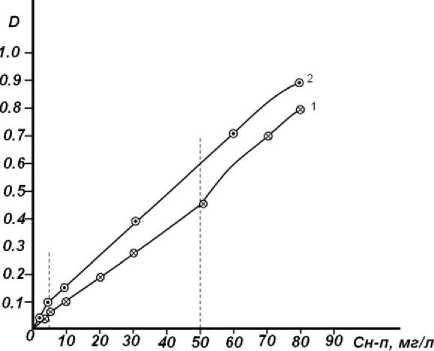

Рис. 1. Зависимость оптической плотности эмульсий от концентрации нефтепродукта ( С н-п ): 1– веретенное масло, 2 – вазелиновое масло

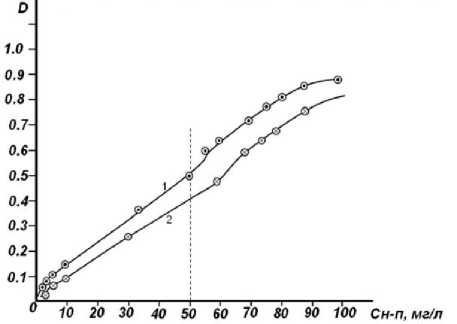

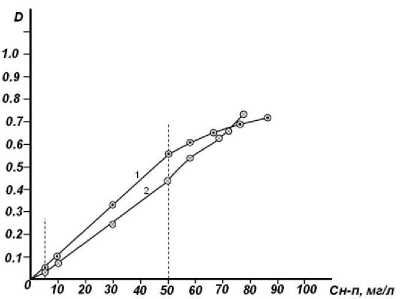

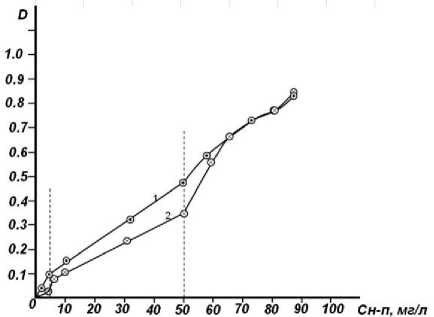

Графическая форма зависимостей оптической плотности от концентрации дисперсной фазы на рис. 1-4 одинакова для всех исследованных нефтепродуктов. Она разделяется на три отрезка. На отрезке С н-п = 0-5 мг/л график функции D = f ( C н-п ) в большинстве случаев характеризуется небольшой кривизной. На втором отрезке в интервале концентраций нефтеприме-сей С н-п = 5-50 мг/л эта функция характеризуется строгой линейной зависимостью. В области С н-п > 50 мг/л график функции вновь становится криволинейным, и его форма существенно зависит от химического состава примеси. Вероятно, изменения функций в точках, соответствующих концентрациям нефтепродуктов 5 мг/л и 50 мг/л, объясняют изменения дисперсной структуры системы.

Монодисперсность частиц устойчивых эмульсий масел в воде и связанная с этим линейная зависимость оптической плотности эмульсий нефтепродуктов от концентрации органической фазы позволила широко использовать в наших исследованиях фотоколориметрический метод анализа содержания примесей нефтепродуктов в эмульсиях.

Рис. 2. Зависимость оптической плотности эмульсий от концентрации нефтепродукта (Сн-п) : 1 - компрессорное масло, 2 - индустриальное масло И-5А

В соответствии с формулой (3) для интенсивности светового потока J , рассеянного жидкостью на флуктуациях плотности, оптическая плотность эмульсии очень чувствительна к длине световой волны: коротковолновые лучи рассеиваются в большей степени по сравнению с длинноволновыми фотонами; этим был обусловлен выбор синего электрофильтра при определении концентрации эмульсии с помощью фотоэлектроколориметра. Использование красителя, концентрирующегося в дисперсной фазе, позволило усилить поглощение света и существенно повысить точность анализа.

J = " , (1 + cos2 5 ) • V • ( n 2 - 1) 2 • kT • х • Jo

k J r

Рис. 3. Зависимость оптической плотности эмульсий от концентрации нефтепродукта (Сн-п) : 1 - индустриальное масло И-40А, 2 - индустриальное масло И-50А

Рис. 4. Зависимость оптической плотности эмульсий от концентрации нефтепродукта (Сн-п) : 1- бензин, 2 - мазут

где V - объем эмульсии, n - показатель преломления жидкой фазы, R - расстояние от рассеивающего объема до точки наблюдения, 9 - угол между направлением падающего света и направлением наблюдения, к - длина волны, r - радиус капли нефтепродукта , к = R/N ab - постоянная Больцмана, R - газовая постоянная, N ab - число Авогадро, Т - температура , х - изотермическая сжимаемость жидкости, J о - интенсивность светового потока при прохождении луча через слой воды при отсутствии дефектов структуры.

Также на оптическую плотность эмульсий оказывают влияние температура и дисперсный состав образцов. Из формулы 3 следует, что плотность светового потока пропорциональна абсолютной температуре, поэтому перед проведением анализа необходимо термостатирование. При достаточно большой величине слоя эмульсии размеры частиц практически не влияют на поглощение света, поэтому при анализе разбавленных коллоидных растворов влиянием колебаний дисперсного состава на процесс поглощения фотонов можно пренебречь. В отличие от этого, рассеивание света чувствительно к размерам частиц в соответствии с законом Рэлея:

K p

= 32п4

r

• Сд

n

-1

к4 • р ( n2 + 2 J

Опубликованные ранее данные о разработке и применении этого метода вызывали сомнения в возможности получения надежных результатов при малых концентрациях эмульсий ( С н-п < 5 мг/л). В связи с этим потребовалось более глубокое изучение условий применения этого метода анализа, анализ воспроизводимости получаемых результатов и возможности его применения для многокомпонентных систем.

где r - радиус капли, р - плотность органической фазы.

При анализе концентрированных эмульсий ( С н-п > 50 мг / л ) неоднородность размеров частиц отрицательно сказывается на воспроизводимости результатов измерений. Была исследована зависимость оптической плотности от концентрации эмульсий и проведен графический и регрессионный анализ [6], при этом проводилось 10 параллельных измерений, стандартное среднее отклонение составило 8 н-п < 0,3 мг/л .

Выводы: для «условно чистых» эмульсий в каждом из указанных диапазонов исследованные зависимости D = f (С н-п ) должны описываться различными математическими функциями. Это свидетельствует о том, что коллоидная структура эмульсий в этих областях концентрации нефтепродуктов различна. Наличие трех диапазонов концентраций условно чистых эмульсий, где исследуемая зависимость D = f (С н-п ) апрокси-мируется разными функциями, объясняется, вероятно, изменениями в структуре гидратных оболочек, окружающих капли масла. При малых концентрациях нефтепродуктов расстояния между дисперсными частицами велики, взаимодействие между ними практически отсутствует, и частицы масла совершают свободное

броуновское движение. При концентрации нефтепродуктов более 50 мг/л между водными оболочками соседних частиц возникает когезионное сцепление, и коллоидный раствор переходит в гель с тиксотропными свойствами. Такая структура способна осуществлять связанные колебания и должна характеризоваться увеличением фонового поглощения квантов светового потока. Проведенные нами исследования показывают, что при использовании пневмосепарации с целью оптимизации очистки нефтесодержащих сточных вод необходимо учитывать агрегативную устойчивость многокомпонентных коллоидных систем эмульсионного типа.

Работа выполнена в рамках реализации гранта РФФИ № 16-45-620165 р_а «Исследование процессов очистки сточных вод методом пневмосепарации при внесении гумата калия».

Список литературы Обоснование методики получения устойчивых модельных эмульсий нефтепродуктов, содержащихся в сточных водах

- Долина, Л.Ф. Современная технология и сооружения для очистки нефтесодержащих сточных вод. Монография. -Днепропетровск: Континент, 2005. 296 с.

- Воробьева, Е.В. Зависимость агрегативной устойчивости эмульсии первого рода от параметров технологического режима очистки воды.//В сборнике: «Актуальные проблемы современной науки в 21 веке», мат-лов 5-й междун. науч.-практ. конф. -Махачкала: ООО «Апробация», 2014. С. 9-10.

- Воробьева, Е.В. Физико-химические основы очистки нефтесодержащих сточных вод методом пневмосепарации.//В сборнике: «Научный поиск в современном мире материалов» 6-й межд. науч.-практ. конф. -Махачкала: ООО «Апробация», 2014. С. 18-19.

- Воронов, Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод/Ю.В. Воронов, С.В. Яковлев. -М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 704 с.

- Кувшинников, И.М. Теоретические основы решения проблемы очистки сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий методом пневмосепарации/И.М. Кувшинников, Е.В. Воробьева//В сборнике: «Нестационарные, энерго-и ресурсосберегающие процессы и оборудование в химической, нано-и биотехнологии» мат-лы 2-ой междун. науч.-техн. конф. (тексты докладов и аннотации), под общ. ред. Г.И. Ефремова. -М.: Изд-во МГОУ, 2011. С. 179-185.

- Кувшинников, И.М. Экспресс-метод определения нефтепродуктов в производственных и природных водах/И.М. Кувшинников, В.М. Жильцова, Н.Н. Дьяконова//Журн. анал. химии. 1994. Т. 49. № 11. С. 1170.