Обоснование модификации интрамедуллярных фиксаторов и первый опыт клинического применения штифтов "Сарниито" для остеосинтеза диафиза бедренной кости

Автор: Барабаш А.П., Норкин И.А., Барабаш Ю.А., Иванов Д.В., Зуев П.П., Шпиняк С.П.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить изменения эффективных напряжений (по Мизесу) при трех видах нагрузок (осевой, поперечной и скручивающей) на разные типы интрамедуллярных стержней, синтезирующих смоделированные переломы типа А1; A3; В2 на уровне средней трети бедренной кости. Материал и методы. Для решения доклинических задач использовали компьютерное моделирование биомеханических систем «кость - фиксатор» и метод конечных элементов. Результаты. Оригинальные стержни «СарНИИТО» по биомеханическим характеристикам, показателям изнашивания и надежности фиксации при всех изученных типах переломов превосходят стержни ChM и Fixion на 12-23%. Заключение. Механические характеристики разработанных стержней «СарНИИТО» позволяют рекомендовать их к клиническому использованию у больных с диафизарными переломами бедра.

Биомеханика, длинные кости, интрамедуллярный остеосинтез, перелом, системы фиксации

Короткий адрес: https://sciup.org/149135264

IDR: 149135264 | УДК: 617-089.844:616-001.5:611.718.4

Текст научной статьи Обоснование модификации интрамедуллярных фиксаторов и первый опыт клинического применения штифтов "Сарниито" для остеосинтеза диафиза бедренной кости

-

1 Введение . Непрерывным ростом распространенности травм опорно-двигательной системы и увеличением их тяжести обусловливается частота неудовлетворительных результатов лечения данной патологии, несмотря на модернизацию системы здравоохранения и использование современных методик остеосинтеза [1, 2]. Одним из превалирующих проявлений травм скелета являются переломы бедренной кости, в том числе ее диафиза. В связи с этим актуальной становится задача по оптимизации хирургического лечения данного вида травм за счет сочетания индивидуального подбора типов фиксаторов с первичной стимуляцией костной регенерации и применения костно-пластических методик уже в раннем посттравматическом периоде [3–6].

В настоящее время наиболее распространенным и показавшим высокую эффективность в лечении переломов диафиза бедренной кости является метод интрамедуллярной фиксации, обеспечиваемый двумя типами стержней с блокированием (система «Cross campf»). Одни стержни, располагаясь внутри длинной трубчатой кости, фиксируются к ней посредством вкручивания блокирующих винтов в поперечном направлении относительно продольной оси. Другие стержни, располагаясь аналогичным образом, фиксируются к кости посредством расширения или увеличения своего объема, а также изменения конфигурации ребер жесткости металлоконструкции, расположенных в продольном направлении. Для лечения диафизарных переломов, независимо от уровня повреждения и его типа, наиболее часто используется интрамедуллярный канюлированный стержень с поперечным блокированием его как дистально, так и проксимально от линии фрактуры [7–9]. Применение данного способа хирургического вмешательства дает возможность в короткие сроки надежно фиксировать зону фрактуры посредством применения мини-инвазивной методики имплантации металлоконструкции и восстановить травмированный сегмент нижней конечности, обеспечив его адекватную функцию [10, 11].

Серьезным недостатком технологии блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза является уход от так называемой физиологии кости; последний

повреждает систему микроциркуляции внутри кости, вызывает дисбаланс между костномозговой полостью и костным мозгом, шунтирует эффективные силовые воздействия, результатом чего является возникновение резорбционного диастаза отломков и замедление остеогенеза. Компьютерная модель «бедренная кость — имплантат» статичная, это лишает ее способности рационально управлять костеобразованием при потребности вновь осуществлять оперативные вмешательства по динамизации. Наряду с этим сохраняет актуальность вопрос возникновения скручивающих сил на вкручиваемые в поперечном направлении относительно оси кости блокировочных винтов. Слабыми звеньями клинического применения блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза следует признать технические трудности, возникающие в ходе оперативного вмешательства по блокированию стержня к кости (особенно дистально); необходимость риммирования всего канала под предполагаемый диаметр стержня; общая дороговизна конструкций и инструментария; необходимость повторных операций по переводу системы «кость — имплантат» в динамическое состояние; неравномерное распределение эффективных напряжений в системе «кость — имплантат» и контактного давления между отломками [12, 13]. Все перечисленные факторы приводят к замедленному сращению перелома с дальнейшим образованием ложного сустава кости в 4-13,3% случаев, к инфекционным осложнениям в 2,8-9,6%, контрактурам смежных суставов в 9,7%, переломам металлоконструкции в 1,4% [14, 15].

Необходимая оптимизация хирургического лечения с профилактикой компрометации остеогенеза связана с устранением имеющихся недостатков наиболее распространенных интрамедуллярных систем фиксации и максимальным использованием их положительных свойств.

Цель : оценить изменения эффективных напряжений (по Мизесу) при трех видах нагрузок (осевой, поперечной и скручивающей) на разные типы интрамедуллярных стержней, синтезирующих смоделированные переломы типа А1; А3; В2 на уровне средней трети бедренной кости.

Материал и методы. На этапе проведения доклинических испытаний металлоконструкции использовали метод конечно-элементного компьютерного моделирования биомеханических систем «кость — фиксатор». Числовые расчеты эффективных напряжений (по Мизесу) проводили в системе ANSYS 15.0 с применением среды Workbench. Использовали разрешение численных условий о нагружениях модели «бедренная кость — имплантат» всеми типами приложения силы: осевой — 800 ньютонов (Н), скручивающей — 10 ньютон-метров (Нм), поперечной — 100 ньютонов (Н), прикладываемой к головке бедра на моделях типов фрактур (А1, А3, В2 по АО/ASIF) в средней трети диафиза для имплантатов ChM, Fixion и «СарНИИТО». При решении статических задач учитывали большие деформации, имеющие вероятность возникновения их в кости и в фиксаторах.

После получения обнадеживающих биомеханических результатов и процедуры сертификации (регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН2015/3434 от 15.12.2015) начали клиническое применение разработанного нами стержня «СарНИИТО» (рис. 1).

Прослежены результаты лечения 8 пациентов с последствиями травм бедренной кости, средний возраст которых составил 64±1,2 года. Срок наблюдения составил от 2,5 до 1,2 года.

Результаты. Полученные данные численных экспериментов по оценке механических свойств стержней ChМ демонстрируют возникновение максимальных напряжений в блокирующих винтах, фиксирующих интрамедуллярно расположенный стержень в различных ситуациях приложения нагрузок, а еще и в проекции контактного региона винтов и стержней. Образование максимальных эффективных напряжений (по Мизесу) происходит как в самом стержне, так и по линии фрактуры бедра, но они не способствуют разрушению модели. Образование значительных эффективных напряжений в элементах модели «бедренная кость — имплантат» обусловлено тем, что фрагменты поврежденного бедра скрепляются стержнем, который в итоге ломается. Вместе с тем в оперированном бедре в местах вкручивания винтов для блокирования также появляются регионы высокого напряжения. При приложении нагрузки по оси максимальные эффективные напряжения (по Мизесу) приближаются к максимальному прочностному пределу медицинской стали; скручивающей нагрузкой — к 400±10 МПа. Достижение этих величин определяет высокую вероятность критических деформаций и разрушения стержня и блокирующих винтов.

Математический анализ величин максимальных эффективных напряжений (по Мизесу), образующихся в стержне Fixion, свидетельствовал об уменьшении величины модуля упругости стали при воздействии силой по оси и при скручивании (до 200±5 МПа), при действии силой в поперечном направлении максимальные эффективные напряжения стремились к 250±10 МПа и были максимально выраженными в зоне фрактуры.

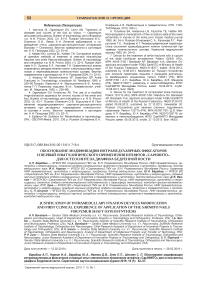

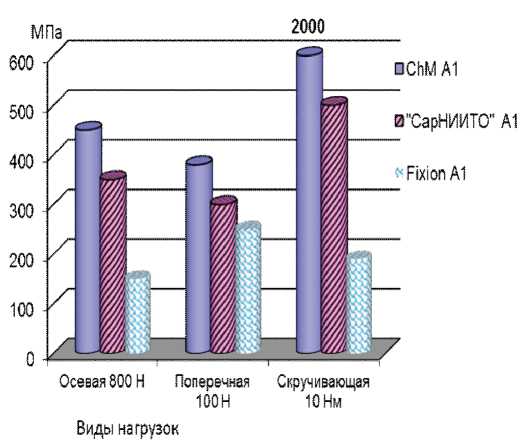

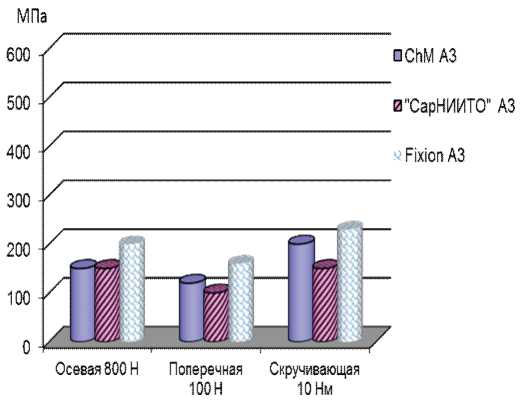

По сравнению со стержнем ChM новые стержни «СарНИИТО» показывали меньшие параметры максимальных эффективных напряжений (по Мизесу) на 11-36% на моделях фрактур (типов А1, А3, В2) на уровне средней трети диафиза бедренной кости. Аналогичные данные получены на моделях фрактур (типов А3, В2 по АО\ASIF) на уровне средней трети диафиза бедренной кости (рис. 2).

Чтобы полностью исключить возможность усталостного разрушения стержней, в испытательном лабораторном центре ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России проведены технические испытания, которые подтвердили соответствие стержней установленным

Рис. 1. Изометрическая модель и внешний вид стержня «СарНИИТО»

Рис. 2. Графическое отображение значений эффективных напряжений (по Мизесу) при трех видах нагрузок (осевой, поперечной и скручивающей) на разные типы стержней, синтезирующих смоделированные переломы типа А1; А3;

В2 на уровне средней трети бедренной кости

Рис. 3. Рентгенограммы пациента П. в процессе лечения: первая — при поступлении; вторая — во время операции (ЭОП); третья — после операции (1-е сутки); четвертая — через 1 месяц ; пятая — через 3 месяца; шестая — через 6 месяцев после операции

нормативным техническим и эксплуатационным требованиям (акт №12.17ОРТИ/2015 от 29.01.2015).

После сравнительных биомеханических исследований интрамедуллярных систем и получения разрешения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения сделан однозначный вывод о безопасности использования разработанного интрамедуллярного стержня, и мы приступили к его клиническому применению. Проведено лечение 8 пациентов с последствиями травм бедренной кости с использованием в качестве фиксатора стержня «СарНИИТО» производства ООО «Эндокарбон» (Пенза).

С целью демонстрации результатов клинических испытаний разработанного стержня «СарНИИТО» считаем возможным представить следующее наблюдение.

Больной П. госпитализирован в травматолого-ортопедическое отделение №1 НИИТОН СГМУ. Установлен диагноз: неправильно срастающийся перелом верхней трети диафиза левой бедренной кости (рис. 3).

После консервативного лечения, проводимого в течение 2,5 месяца, на рентгенограмме наблюдали варусную деформацию бедра до 30°, ротационную (наружу) до 25°, появление признаков регенерации. Клинически определялась тугая патологическая подвижность в пределах 20°.

Произведена операция: открытая адаптация отломков с предварительной стабилизацией сер-кляжным швом. Дальнейшая фиксация перелома осуществлялась из мини-доступа стержнем «СарНИ-

ИТО» по технологии антеградного интрамедуллярного остеосинтеза. Проксимальное блокирование стержня осуществляли за счет формы стержня (выступающих ребер), а дистальное — за счет гибкого упруго-эластичного элемента изнутри канала стержня под углом, в область внутреннего мыщелка бедра. Патологической подвижности после имплантации стержня выявлено не было, отмечали стабильную фиксацию. Время на фиксацию перелома стержнем «СарНИИТО» вместе с блокированием составило около 15 минут.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Нагрузка на конечность начата с дозированной ходьбы с весом на опоры 20–30 кг на 5-е сутки после операции, полноценное нагружение нижней конечности осуществлено к концу 1-го месяца. Рентгенологическое сращение перелома наступило к 4 месяцам. В это время нагрузка на конечность и движения в смежных суставах были восстановлены. Пациент вернулся к труду.

Обсуждение. Интрамедуллярная фиксация отломков при переломах бедренной кости широко распространена в мировой практике с 1940-х годов и постоянно совершенствовалась. Техника введения стержня, дизайн формы, а также блокирование направлены на снижение травматичности операции и скорейшее заживление перелома. Интрамедуллярное шинирование бедренной кости круглым стержнем сравнимо с восстановительной хирургией, когда приходится жертвовать либо функцией нижней конечности, либо полным ее анатомическим восстановле- нием. Согласно данным литературы поперечное блокирование стержней при статическом остеосинтезе в течение двух месяцев усиливает резорбцию костной ткани на концах отломков, исходы заживления костной раны выражаются в несращении, ложном суставе и диастазе от 7,1 до 13,3% [16-17].

Выражая общее мнение, отмечаем, что улучшение качества лечения пациентов с переломами костей с использованием знаний биомеханики кости строится на биоинженерном подходе к видам остеосинтеза, который должен начинаться с доклинического исследования конструкций. Это не только проектирование шин (стержней), но и расчет их биомеханических характеристик, сравнение показателей для индивидуального подбора в конкретной клинической ситуации. Данная работа построена именно в этом ракурсе на примере переломов типа А1, А3, В2 (по АО\ASIF) в средней трети бедра.

Результаты расчетов нами проанализированы, выявлены особенности напряженно-деформированного состояния трехмерной модели систем «кость — имплантат». Принимая во внимание выносливость медицинской стали стержней (300±30 МПа) [18], мы установили, что максимальные эффективные напряжения (по Мизесу), возникающие в стержне «СарНИ-ИТО» в результате влияния различных видов силовых воздействий и типов фрактур, соответствовали значениям, не превышающим разрушающие. Это свидетельствует в пользу того, что циклические нагрузки, осуществляемые по оси, в поперечном направлении или в результате скручивания, не приведут к разрушению стержней при осуществлении 107 циклов нагружения.

Если анализировать максимальные эффективные напряжения, возникающие в стержне «СарНИ-ИТО», то наиболее нагруженными являются его тело в месте перелома, а также проксимальные ребра. Дистальный винт в сочетании с упруго-эластичным элементом, оказывается менее нагруженным, хотя некоторое повышение эффективных напряжений в месте его контакта со стержнем присутствует.

В случае скручивающей нагрузки стержень «Сар-НИИТО» показал практически вдвое меньшие перемещения, чем стержень ChM, что вполне объясняется его конструкцией, имеющей продольные ребра, способной динамизироваться и, как следствие, способной закрепляться в кости.

Заключение. Механические характеристики разработанных стержней «СарНИИТО» позволяют рекомендовать их к клиническому использованию у больных с переломами диафиза бедренной кости. Дальнейшие исследование клинического плана определяет место и показания к выбору типу фиксаторов в зависимости от уровня и типа перелома.

Список литературы Обоснование модификации интрамедуллярных фиксаторов и первый опыт клинического применения штифтов "Сарниито" для остеосинтеза диафиза бедренной кости

- Барабаш А. П., Каплунов А. Г., Барабаш Ю.А., и др. Ложныесуставы длинных костей (технологии лечения, исходы). Саратов: Изд-во СГМУ, 2010; 130 с.

- Барабаш А.П., Норкин И. А., Иванов Д. А., Барабаш Ю.А. Компьютерное трехмерное моделирование бедренной кости человека и стержней для остеосинтеза. В сб.: Инновационные имплантаты в хирургии (сб. трудов). Ч. 3 М.: НЦССХ им. Бакулева РАМН, 2014; с. 214-21

- Верховод А. Ю., Иванов Д. В. Применение метода конечных элементов для сравнительной оценки стабильности остеосинтеза оскольчатых диафизарных переломов костей голени блокируемыми интрамедуллярными стержнями и аппаратами наружной фиксации. Современные проблемы науки и образования 2012; 4 URL: www.science-education.ru/104-6905

- Иванов Д. В., Барабаш А. П., Барабаш Ю.А. Интрамедуллярный стержень нового типа для остеосинтеза диафизарных переломов бедра. Российский журнал биомеханики 2015; 19 (1): 52-64

- Илизаров ГА. Значение комплекса оптимальных механических и биологических факторов в регенераторном процессе при чрескостном остеосинтезе. В сб.: Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума с участием иностранных специалистов "Экспериментально-теоретические и клинические аспекты разрабатываемого в КНИИЭКОТ метода чрескостного остеосинтеза". 1983; 5-15

- Рубленик И.М., Васюк В.Л., Ковальчук П.Е. 30-летний опыт применения блокирующего интрамедуллярного металлополимерного остеосинтеза в лечении переломов длинных костей у 1200 пациентов. Клиническая медицина: Бюллетень ВСНЦ СО РАМН 2011; 4 (80): 161-7

- Феодосьев В. И. Сопротивление материалов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана; 1999, 590 с.

- Bougherara Н, Zdero R, Miric М, et al. The biomechanics of the T2 femoral nailing system: a comparison of synthetic femurs with finite element analysis. Proc Inst Mech Eng H 2009; 223(3): 303-14

- Zysset PK, Guo XE, Hoffler CE, et al. Elastic modulus and hardness of cortical and trabecular bone lamellae measured by nanoindentation in the human femur. J Biomech. 1999; 32 (10): 1005-12

- Cheung G, Zalzal P, Bhandari M, et al. Finite element analysis of a femoral retrograde intramedullary nail subject to gait loading. Med Eng Phys 2004; 26 (2): 93-108

- Chen T-H, Lung C-Y, Cheng C-K. Biomechanical Comparison of A New Stemless Hip Prosthesis with Different - A Finite Element Analisis. J Med Biol Eng 2008; 29 (3): 108-13

- Liu XD, Wang XB, Wu ZD, et al. Minimally invasive percutaneous osteosynthesis with intramedullary nail and close reduction by manipulation for the treatment of femoral shaft fractyres. Zhongguo Gu Shang 2014; 27 (1): 67-9

- Дергачев В. В., Александров А. Н., Ванхальский С. Б. и др. Интрамедуллярный блокирующий остеосинтез: современная методика, новые сложности, осложнения. Травма 2011; (4): 26-9

- Nareliya R, Kumar V. Biomechanical analysis of human femur bone. International journal of engineering science and technology 2011; 3 (4): 3090-4

- Шаповалов B.M., Хоминец В. В., Михаилов С. В. и др. Ошибки и осложнения при выполнении внутреннего остеосинтеза у больных с переломами длинных костей конечностей. Военно-медицинский журнал 2014; (1): 29-32

- Соколов В.А., Бялик Е.И., Файн A.M. и др. Профилактика и лечение осложнений закрытого блокируемого остеосинтеза переломов длинных костей у пострадавших с политравмой. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова 2008; (2): 29-32

- Celik A, Kovac Н, Saka G, Kaymaz I. Numerical investigation of mechanical effects caused by various fixation positions on a new radius intramedullary nail. Comput Methods Biomech Biomed Engin. 2015; 18 (3): 316-24

- Kapoor SK, Kataria H, Boruah T, et al. Expandable self-locking nail in the management of closed diaphyseal fractures of femur and tibia. Indian J Orthop 2009, (43): 264-70.