Обоснование нового типа сельскохозяйственной шины

Автор: Яровой Виктор Григорьевич, Сергеев Николай Викторович

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Механизация и электрификация животноводства, растениеводства

Статья в выпуске: 2 (22), 2013 года.

Бесплатный доступ

Предложены зависимости для анализа скоростных и силовых потерь в шине. В дополнение к ним из данных по деформированию оболочек крупногабаритных тракторных шин установлено приоритетное внутреннее строение каркаса сельскохозяйственной шины. Натурные испытания таких шин показали их преимущества перед существующими аналогами.

Шина, потери, оболочка, деформирование

Короткий адрес: https://sciup.org/140204221

IDR: 140204221 | УДК: 631.372.012.3.001.2

Текст научной статьи Обоснование нового типа сельскохозяйственной шины

Требования к шинам мобильной сельскохозяйственной техники многообразны и зачастую противоречивы. Трактору общего назначения шины должны создавать высокие тягово-сцепные качества при допустимом уплотняющем воздействии на почву, пропашному трактору - минимальное воздействие и приемлемые тяговые качества. Являясь для подавляющего большинства сельскохозяйственных машин единственным элементом подвески, шины должны обеспечивать достаточную плавность хода.

Цель работы - обосновать такой тип шины, применение которого вместо существующих аналогов позволило бы получить более высокий уровень эксплуатационных показателей машин.

Выполнение отмеченных требований возможно лишь на основе главного свойства шины — способности деформироваться в радиальном (нормальном), окружном (тангенциальном), продольном и боковом направлениях. Причем деформироваться так, чтобы свести к минимуму скоростные и силовые потери. Первые определяются из выражения для скорости движения V, вторые — из равенства работ действующих на колесо сил.

Ограничившись равномерным движением и расширив уравнение кинематических связей известной модели [1] дополнительной связью от буксования, получим:

v = 1-/V- Л-s — -Д, где ги и z - радиус свободного (ненагру-женного) колеса и продольная деформация шины;

Рг - вертикальная (нормальная) нагрузка;

сок и Kv - угловая скорость оси и скорость буксования колеса; р и е — коэффициенты уменьшения периметра шины соответственно от вертикальной и продольной нагрузок.

Из уравнения работ следует:

р

/ где Pf и Рт - сила сопротивления качению ведомого и сила тяги ведущего колеса;

4^о.ми Le^r работа трения качения за один оборот ведомого и ведущего колес вследствие внутреннего трения в материале шины, локального скольжения элементов контактной площадки и смятия почвы;

ZMWW и LfW-длина периметра ведомого и ведущего колес.

Конкретизация скоростных потерь из-за продольной деформации шины X и скорости ее буксования Kv и силовых потерь, определяемых работой трения качения кмом и и обоснование на этой основе мероприятий по снижению потерь, была осуществлена в результате экспериментального исследования деформирования шин.

Объект исследований - радиальные и диагональные шины 3 3R3 2, 3 0,5L3 2, 30,5R32. Общая деформация оболочки шины как перемещения относительно обода произвольно взятой точки, расположенной на внутреннем слое каркаса, фиксировалась установленным внутри шины датчиком с тремя степенями свободы. Каждая из них позволяла перемещаться указанной точке каркаса относительно обода в трех направлениях: радиальном, окружном и боковом. Датчик контактного давления одновременно регистрировал длину контактной площадки, тензодатчик - экваториальную деформацию наружного слоя беговой дорожки, а угломер - потенциометр - угол поворота оси колеса.

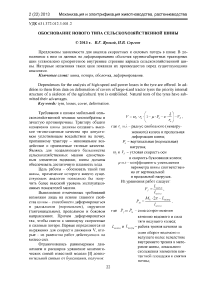

На рисунке I в качестве примера приведены искомые зависимости для шины 33R32 модели Ф-147 (вертикальная нагрузка - 40,8 кН, внутреннее давление воздуха - 0,09 МПа, опорное основание - бетон). Отметим, что характер деформаций исследуемых шин идентичен и между ними существует определенная взаимосвязь. У радиальных шин радиальная деформация имеет только одно направление - к оси колеса. У диагональной шины радиальная деформация набегающей части перед контактом направлена сначала от оси («выпучивание»), затем к оси колеса. Работа трения качения от этого только возрастает.

При ведомом режиме качения радиальная деформация начинается еще до контакта протектора с опорным основанием и заканчивается после него. Относительно середины контактной площадки она практиче ски симметрична. У ведущего колеса радиальная деформация начинается возле контактной площадки, а заканчивается даже не в верхней точке шины, а уже за ней. Максимум деформации теперь не посредине контактной площадки, а в ее задней части.

Несомненно, чем больше радиальная деформация и охваченная ею зона, тем больше внутреннее трение в шине и, значит, больше работа L и силовые потери при качении колеса. Однако для снижения уплотняющего воздействия машин на почву и лучшего сцепления с ней контактную площадку шин следует увеличивать и, естественно, за счет увеличения их радиальной деформации.

Следовательно, силовые потери можно снизить за счет уменьшения зоны, охваченной радиальной деформацией. Для этого очевидно необходимо по возможности устранить факторы, препятствующие изгибу шины относительно некоторого нейтрального слоя и, прежде всего, факторы, связанные со строением каркаса. Нити корда должны быть расположены так, чтобы они работали при радиальной деформации на изгиб и, тем самым, оказывали меньшее сопротивление развитию этой деформации.

Обширная зона радиальной деформации в задней части шины при ведущем режиме качения свидетельствует о том, что ось колеса смещается относительно ее положения в свободном состоянии не только вниз, но и назад, создавая тем самым продольную деформацию шины.

Величину последней можно уменьшить, если расположить нити корда в зоне контактной площадки так, чтобы они работали на растяжение. Для окружной деформации оболочки шины характерно другое.

При ведомом режиме качения она начинается в самой верхней точке шины, достигает максимума в начале контактной площадки, становится равной нулю в середине ее и возрастает до максимума в конце контакта, а затем возвращается к нулевому значению в верхней точке шины.

б

Рис. I. Зависимость радиальной Z и окружной X деформаций шины от угла поворота оси колеса « при ведомом (а) и ведущем (б) режимах качения

При ведущем режиме качения и силе тяги, близкой к номинальной, окружная деформация начинается в передней части шины после верхней точки, достигает максимума перед контактной площадкой и становится равной нулю сразу после нее. По сравнению с ведомым режимом эта деформация в передней части шины значительно больше. Но и в том, и в другом варианте качения боковины каркаса подвергаются растяжению. Для ведущего режима это происходит только в передней (до контакта) части шины. После контактной площадки боковины каркаса остаются практически ненагруженными. Очевидно, окружное усилие, создаваемое крутящим моментом и передаваемое с обода на шину, компенсирует ту часть вертикальной нагрузки, которая приходится на заднюю часть шины. То есть, при ведущем режиме качения и достаточно большой силе тяги остаются нагруженными только те нити корда, которые находятся в данный момент в передней части шины. Из чего следует, что желаемое расположение нитей корда в этой части шины должно быть под значительным углом к ее меридиану, а направление их от обода к бреккеру противоположно направлению вращения. Тогда сила, нагружающая нити, будет их растягивать, отчего уменьшатся окружная деформация шины и, вместе с ней, силовые потери.

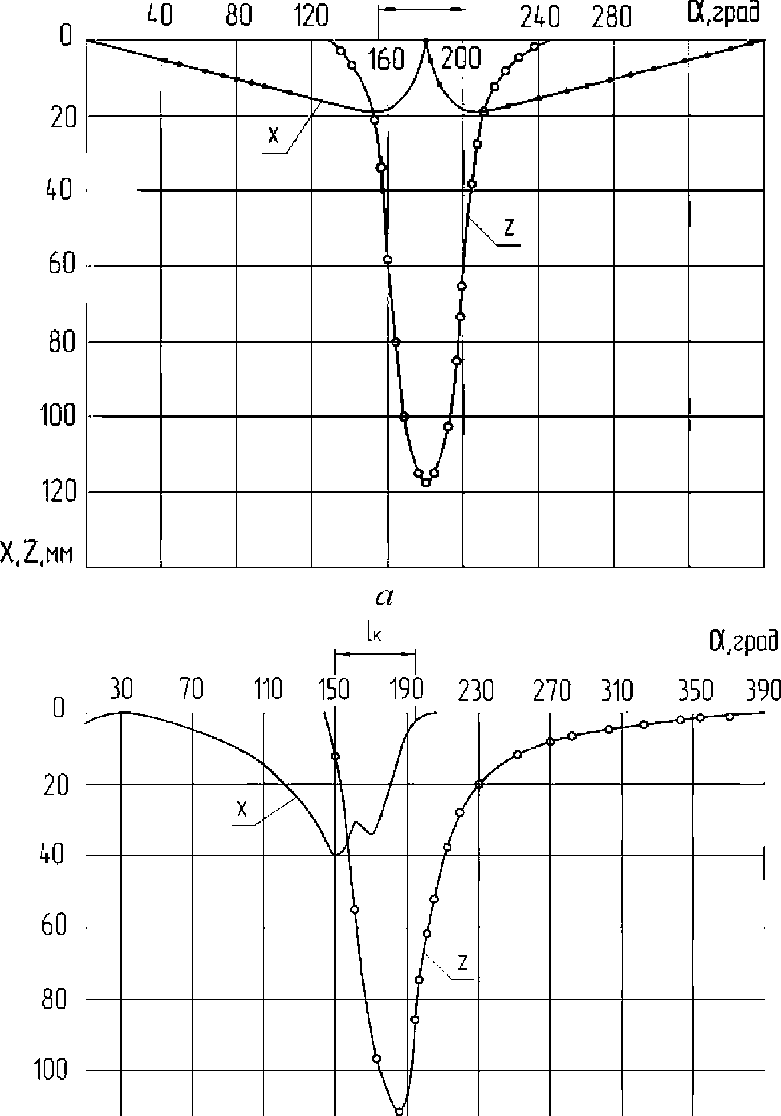

Такой вывод дополняет предыдущие, и в результате принципиальная схема внутреннего строения шины с уменьшенными скоростными и силовыми потерями и с увеличенной в длину контактной площадкой может быть представлена в виде, изображенном на рисунке 2.

Рис. 2. Принципиальная схема диагонально-параллельной шины

Таблица 1

|

Варианты шин 30,5-32 |

cd г cd tf о Си О а |

Показатели на холостом ходу |

К х S cd Ң К О |

к S * S со Г &* о а о О |

<и S cd О о № |

а ^ Л и о К |

о т X н а 5 <й х и ^ S ^ t;

Ч О >. Н |

|

|

Л н о о a hi о < и S о S |

6 О, iS ^ о е со У О о |

|||||||

|

2-1 |

8,4 |

17,1 |

78,0 |

5,6 |

27,1 |

0,548 |

407 |

|

|

Ф-81Р радиальная |

2-2 |

10,0 |

18,0 |

69,0 |

7,4 |

20,4 |

0,641 |

364 |

|

3-2 |

11,0 |

18,4 |

64,0 |

8,2 |

16,6 |

0,658 |

356 |

|

|

(угол в каркасе 5 ) |

3-3 |

13,1 |

19,0 |

54,5 |

10,3 |

11,2 |

0,704 |

322 |

|

2-4 |

14,4 |

19,4 |

49,5 |

11,5 |

9,2 |

0,714 |

319 |

|

|

2-1 |

8,9 |

14,6 |

72,5 |

6,7 |

20,8 |

0,605 |

363 |

|

|

Ф-81 ДП |

2-2 |

10,5 |

14,8 |

70,0 |

7,4 |

18,4 |

0,660 |

358 |

|

диагонально- |

3-2 |

ИЛ |

15,6 |

65,0 |

8,4 |

14,2 |

0,685 |

336 |

|

параллельная |

3-3 |

13,4 |

16,8 |

54,5 |

10,4 |

8,2 |

0,711 |

319 |

|

2-4 |

14,9 |

17,2 |

50,0 |

11,5 |

6,2 |

0,716 |

317 |

|

Таблица 2

|

Варианты шин 30,5-32 |

Скорость движения, км/ч |

Коэффициент сопротивления качению |

Давление масла в гидроприводе колес, МПа |

Расход топлива, кг/ч |

Вертикальные ускорения, м/с |

|

Ф-136 диагональная |

4,8 |

0,081 |

8,12 |

21,6 |

2,46 |

|

Ф-81Р радиальная (угол в каркасе 15°) |

4,7 |

0,075 |

7,80 |

21,2 |

2,34 |

|

Ф-81 ДП диагонально-параллельная |

5,0 |

0,069 |

7,И |

20,5 |

2,07 |

Таблица 3

|

Варианты шин 30,5-32 |

Площадь контакта, см2 |

Среднее давление, кПа |

Максимальное давление, кПа |

|

Ф-136 диагональная |

4540 |

147,4 |

431,6 |

|

Ф-81Р радиальная (угол в карка-се 15°) |

4680 |

143,4 |

417,9 |

|

Ф-81 ДП диагонально-параллельная |

5300 |

126,8 |

376,7 |

Показатели уплотнения почвы

Таблица 4

|

Варианты шин 30,5-32 |

Максимальные нормальные напряжения, кПа (стерня озимой пшеницы) |

Удельное сопротивление при пахоте почвы после кукурузы Н/см2 (Фон-4,27) |

|||||

|

Пахотный горизонт, см |

Подпахотный горизонт, см |

||||||

|

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

||

|

Ф-136 диагональная |

660 |

477 |

305 |

185 |

100 |

52 |

9,30 |

|

Ф-81Р радиальная (угол в каркасе 15°) |

484 |

350 |

224 |

135 |

90 |

50 |

7,40 |

|

Ф-81 ДП диагональнопараллельная |

508 |

290 |

200 |

138 |

88 |

50 |

6,58 |

Тягово-энергетические показатели трактора К-701М на стерне озимой пшеницы

Общетехнические показатели комбайна ДОН-1500 на стерне озимой пшеницы

Параметры контакта шин с почвой (ДОН-1500„ прямое комбайнирование озимой пшеницы)

Созданные по данной схеме в НИИ КГШ к.т.н. А.А. Борзовым шины были названы диагонально-параллельными [ 1, 2]. Опытная их партия прошла испытания, основные результаты которых представлены в таблицах 1, 2, 3, 4. Даже с интуитивно выбранными параметрами армирования оболочки эти шины превосходят существующие аналоги. Несомненно, что после доработки преимущество диагональнопараллельных шин будет еще большим.

Список литературы Обоснование нового типа сельскохозяйственной шины

- Динамика системы дорога-шина-автомобиль-водитель/под ред. A.A. Хачатурова. -Москва: Машиностроение, 1976. -535 с.

- A.C. 1706896 СССР МКИ4 В60 9/07. Пневматическая шина для сельскохозяйственного транспортного средства/В.Н. Белковский, A.A. Борзов, А.Г. Заволжинский, В.В. Коптев, В.П. Пагев, В.Г. Яровой. -№ 4223560/11; заявлено 11.02.87; опубликовано 23.01.92, Изобретения. -1992. -№ 3. -С. 73

- Патент 2264922 RU МПК7 В60 С 9/06 Пневматическая шина/В.Г. Яровой, М.А. Коптев, -№ 2004111313/11; заявлено 13.04.2004; опубликовано 27.11.2005, Бюл. №33.-5 с