Обоснование параметров энергокомплекса ВЭС-ГЭС в Архангельской области

Автор: Чернова Анна Владимировна

Журнал: Строительство уникальных зданий и сооружений @unistroy

Рубрика: Строительство и энергетика

Статья в выпуске: 2 (7), 2013 года.

Бесплатный доступ

В работе представлен алгоритм, позволяющий на стадии схемы использования региона выбрать местоположение энергетического комплекса ВЭС-ГЭС и обосновать его основные параметры на примере энергокомплекса в Архангельской области.Данный способ может быть применен при проектировании вновь вводимых объектов электроэнергетики, а также для проектирования ВЭС в составе энергокомплексов с существующими ГЭС в различных регионах России.На дальнейших стадиях проектирования полученные параметры могут быть уточнены.

Энергокомплекс, гидроэлектростанция, ветроэлектростанция, полезный объём, гарантированная мощность, установленная мощность, среднегодовая выработка, дублирующий объём

Короткий адрес: https://sciup.org/14321979

IDR: 14321979

Текст научной статьи Обоснование параметров энергокомплекса ВЭС-ГЭС в Архангельской области

The algorithm that can be used to find out the location of a wind-hydro energy complex and to determine its basic parameters at the stage of the regional development plan was described in this article.

Furthermore, this algorithm is applied for Arkhangelsk region. The results can be applied to new energy facilities or to design of wind power stations with existent hydro power plants in different regions of Russia. Obtained parameters should be refined at the following stages.

Одним из приоритетных стратегических ориентиров Государственной энергетической политики, заложенных Энергетической стратегией России на период до 2030 года [1], является создание условий для расширения производства электрической и тепловой энергии на основе возобновляемых источников энергии и формирование долгосрочной политики развития возобновляемых источников энергии, учитывающей структуру и тенденции изменения прогнозного топливно-энергетического баланса.

Для вовлечения ВИЭ в энергетический баланс необходимо решать ряд научно-технических задач, важнейшая из которых – достоверное и прогнозируемое определение мощности и режима производства энергии установками на основе ВИЭ.

Актуальность работы определяется широким внедрением ветроэлектрических станций (ВЭС) в мире, мощность которых к настоящему времени превысила 215 ГВт [2]. Использование ветровой энергии сопряжено с трудностями, обусловленными недостатками этого вида возобновляющихся источников энергии, такими как низкие удельные значения потенциала, зависимость скорости ветра от метеорологических, климатических и топографических условий, изменчивость скорости ветра во времени, порывистость, что сказывается на качестве получаемой энергии. Таким образом, режим работы агрегатов и выработка энергии на ВЭС носит вероятностный характер и для того, чтобы использовать энергию ветра в режиме, удобном человеку, необходимо создание резервной и аккумулирующей систем. Наиболее эффективным способом аккумулирования энергии ветра является использование водохранилищ ГЭС, которые в отличие от других существующих систем обладают достаточной ёмкостью для запасания и длительного хранения всей электроэнергии, вырабатываемой ВЭС.

Целью научных работ по теме комплексного использования ветровой и гидравлической энергии является исследование возможности и последствий объединения ветровых и гидравлических станций для различных участников электрической системы (потребители, объекты генерации, система передачи) а также факторов, ограничивающих совместное использование ветровых и гидравлических станций. Вопросы комплексного использования ветровой и гидравлической энергии освещены в работах [3 - 16], вопросы выбора основных параметров гидроэлектростанций (ГЭС) – в работах [17-19], ветроэлектростанций (ВЭС) – в работах [20 - 25].

Под энергетическим комплексом будем понимать схему, в которой ВЭС и ГЭС электрически соединяются с общим распределительным устройством, откуда энергия подаётся потребителю. При этом предполагается, что ВЭС находится в непосредственной близости от ГЭС. Кроме того электростанции соединены друг с другом информационными связями через автоматизированную систему управления (АСУ). Основываясь на статистической и прогнозной информации ветрового режима, речного стока, нагрузки потребителя, параметров водохранилища и возможностей оборудования энергокомплекса, АСУ рассчитывает и задаёт оптимальные режимы работы ВЭС и ГЭС в составе ЭК для обеспечения гарантированной выработки энергии на предстоящий период времени и рационального использования водохранилища при её аккумулировании.

Вопросы обоснования основных параметров энергокомплекса ВЭС–ГЭС в основном сводятся к определению следующих величин:

-

- полезного объёма водохранилища и гарантированной мощности ГЭС;

-

- среднемноголетней выработки ГЭС;

-

- возможной выработки ВЭС по известным климатическим и метеорологическим характеристикам;

-

- объёма воды в водохранилище, который может быть саккумулирован за счет работы ВЭС в расчётный период.

ВЭС-ГЭС может быть

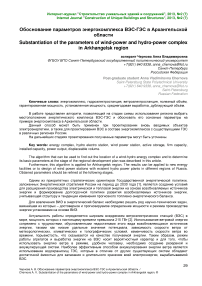

Порядок действий при обосновании параметров энергокомплекса представлен в виде последовательности этапов (см. рисунок 1):

Прогноз регионального энергопотребления

Графипи мэраузхи.

Выбор местоположения ЭК ресурсы

Выбор параметров ЭК

Поиск закономерностей поступления ветровой и гидравлической энергии

База данных ГГИ, ВНИИГМИ-МЦД

База данных ВНИИГМИ-МЦД

Прадрамыы сонм развития

Ветроэнергетические ресурсы

11м»ормм1дв

- Этат^ Методами

J . Приые*темые методы

Оценка экономической эффективности проекта

Рисунок 1. Алгоритм обоснования параметров и выбора местоположения энергкокомплекса ВЭС-ГЭС

- мпу. ФПУ

• УМО (V«M

-

1. Анализ существующего состояния энергосистемы рассматриваемого региона и оценка целесообразности проектирования энергетического объекта.

-

2. Анализ ресурсов ветровой и гидравлической энергии с построением карты-схемы распределения природного ветро- и гидро-потенциала с использованием современных геоинформационных систем (ГИС-систем) и выявление наиболее перспективных для проектирования энергокомплекса территорий.

-

3. Поиск закономерностей поступления ветровой и гидравлической энергии, оценка коррелятивных связей выше указанных источников энергии в рассматриваемом регионе.

-

4. Определение параметров энергокомплекса путём выполнения водно- и ветроэнергетических расчётов с учётом выявленных коррелятивных связей. При обосновании параметров энергокомплекса последовательность их выбора следующая: в первую очередь определяются технико-экономические и водно-энергетические параметры ГЭС, затем в зависимости от аккумулирующей способности водохранилища назначаются параметры ВЭС.

-

5. Оценка экономической эффективности проекта.

Работа выполнена на примере энергокомплекса в Архангельской области.

Далее последовательно рассмотрены основные этапы работы.

Энергосистемы Архангельской области (за исключением Ненецкого АО) входит в состав Объединенной энергосистемы Северо-Запада (ОЭС Северо-Запада). Энергосистема Архангельской области объединяет электростанции и электрические сети, принадлежащие ГУ ОАО «ТГК-2», ОАО «ФСК ЕЭС», филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» и другим владельцам электростанций и электрических сетей.

В таблице 1 приведены сведения по потреблению электрической энергии и среднегодовом приросте потребления [26].

Таблица 1. Электропотребление энергосистемы Архангельской области

|

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

|

|

Электропотребление, млрд. кВт·ч |

7,75 |

7,82 |

7,92 |

7,53 |

7,75 |

|

Темп роста, % |

2,51 |

0,9 |

1,28 |

-4,92 |

2,92 |

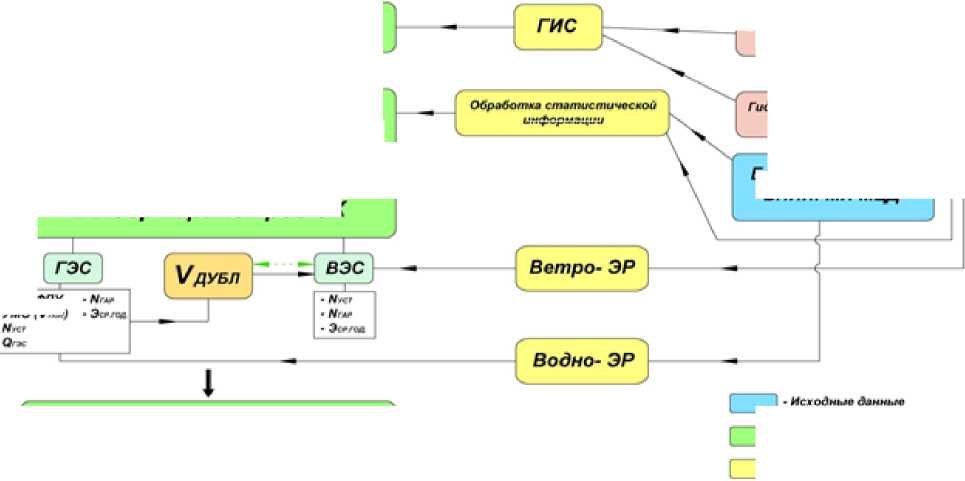

С учетом текущих планов предприятий по расширению генерации электроэнергии к 2030 г. в Архангельской области возникнет значительный дефицит электроэнергии (рисунок 2) [27].

Суммарное потребление электроэнергии по секторам Архангельской области, млрд.кВт•ч.* 19,4

+151%

7,7 .............................................I

2006 2030

Планы существующих предприятий** по развитию генерации, млрд.кВт•ч.

8,0

6,8 t +18%

Электробаланс в Архангельской области в 2030 г., млрд.кВт•ч.

Для устранения дефицита в электроэнергии потребуется реализация приоритетных проектов в области электроэнергетики:

► Строительство Архангельской АТЭЦ

► Усиление магистральных связей с другими регионами для поставки электроэнергии в область

► Строительство Мезенской приливной электростанции и др.

2006 2030

Рисунок 2. Стратегия развития Архангельской области на перспективу до 2030 года

Так, прогнозируемое к 2030 г. электропотребление секторов экономики и населения области в базовом сценарии развития составит более 19 млрд. кВт·ч в год, тогда как планы существующих предприятий сектора предусматривают увеличение генерации до 8 млрд. кВт∙ч в год [27]. Устранение разрыва между производством и потреблением электроэнергии в области потребует реализации ряда приоритетных проектов в электроэнергетике. В тоже время согласно Постановлению № 210-пп Правительства Архангельской области [28] к 2020 году планируется увеличить на 15% по сравнению с уровнем 2010 года долю энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии.

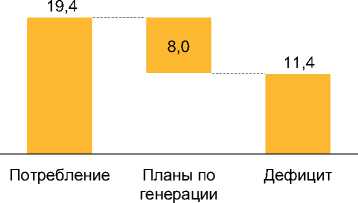

Расчёт природного ветроэнергетического потенциала рекомендуется проводить на основе ряда данных 3-х часовых ежедневных наблюдений за скоростью и направлением ветра на метеорологических станциях, гидроэнергетического потенциала – на основе данных гидрологических постов. Построения карты распределения ветро- и гидро- потенциала может быть произведено с использованием программных продуктов WindPro, ArcGIS и других альтернативных программ, работающими с на основе ГИС-технологий. Полученная карта позволяет выявить территории с наибольшими значениями природного ветро- и гидроэнергетического потенциала – наиболее перспективные места для возможного расположения энергокомплекса (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Карта-cхема распределения природного ветро- и гидропотенциала (к определению местоположения энергокомплекса ВЭС-ГЭС)

Сопоставив между собой карту распределения удельной мощности ветрового потока на высоте 100 м над подстилающей поверхностью и карту-схему изменения удельной мощности по длине рек, в качестве перспективных можно предложить следующие возможные места расположения энергокомплекса - на рисунке 3 отмечены овалами 1 (Архангельская область) и 2 (Республика Коми).

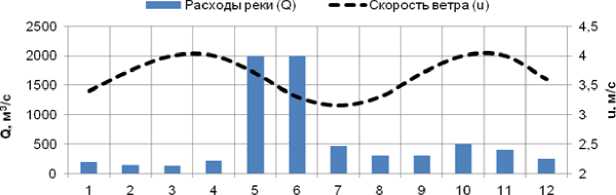

На рисунке 4 представлен осреднённый внутригодовой ход скорости ветра, полученный путём обработки статистического ряда наблюдений за скоростью и направлением ветра за период с 1976 по 2011 годы для метеостанции Лешуконское [29], совмещённый с характерным гидрографом реки Мезень [30].

Месяцы

Рисунок 4. Совмещённый график среднего многолетнего внутригодового хода скорости ветра и характерный гидрограф р. Мезень (д. Малонисогорская)

Сопоставив графики внутригодового хода скорости ветра и гидрографа реки, можно сделать следующие выводы:

-

- в период второй половины зимней межени (февраль – апрель) наблюдаются высокие скорости ветра;

-

- в период половодья скорость ветра начинает снижаться и к концу половодья (июль) достигаем минимальных значений;

-

- в период летней межени (июль – сентябрь) остаётся низкой, но намечается тенденция к её увеличению;

-

- пик осеннего паводка (октябрь) совпадает с максимумом скорости ветра, после чего скорость ветра снижается и достигает минимума в декабре-январе, что соответствует самому маловодному периоду года.

В количественном соотношении коррелятивные связи ветровой и гидравлической энергии, необходимые для дальнейших расчетов оцениваются методами теории вероятности и математической статистики [31, 32].

Основные параметры ГЭС определяются в результате выполнения водно-энергетических и технико-экономических расчётов. К главным параметрам гидроузла, подлежащих техникоэкономическому обоснованию, относят:

-

- отметку нормального подпорного уровня (НПУ);

-

- полезный объём водохранилища V ПОЛЕЗН или отметку уровня мёртвого объёма (УМО);

-

- установленную мощность ГЭС (N УСТ ).

Основные водно-энергетические показатели ГЭС это:

-

- гарантированная (минимальная, обеспеченная) мощность ГЭС (N ГАР ) расчётной обеспеченности;

-

- средняя многолетняя выработка электроэнергии (Э).

Основные исходные данные для обоснования водно-энергетических параметров ГЭС:

-

- календарная последовательность естественных (или зарегулированных вышележащими водохранилищами) расходов воды за принятые расчётные интервалы времени, за весь или часть периода наблюдения;

-

- морфометрические характеристики водохранилища в виде кривых зависимостей статистических площадей зеркала и объёмов от уровня воды F=f(z) и V=f(z);

-

- семейство кривых связи расходов и уровней воды z=f(Q) в нижнем бьефе;

-

- характеристика безвозвратного водопотребления выше створа гидроузла, допустимый диапазон колебаний расходов и уровней выше и ниже створа проектируемого гидроузла, неэнергетические затраты и потери стока для тех же интервалов времени;

-

- характеристики изменения водности в створе проектируемого гидроузла.

Водно-энергетические расчёты производят балансовым методом по месячным интервалам времени для 5 характерных лет [19]: очень многоводный (5% обеспеченности), многоводный (25%), средней водности (50%), маловодный (25%), самый маловодный (95%).

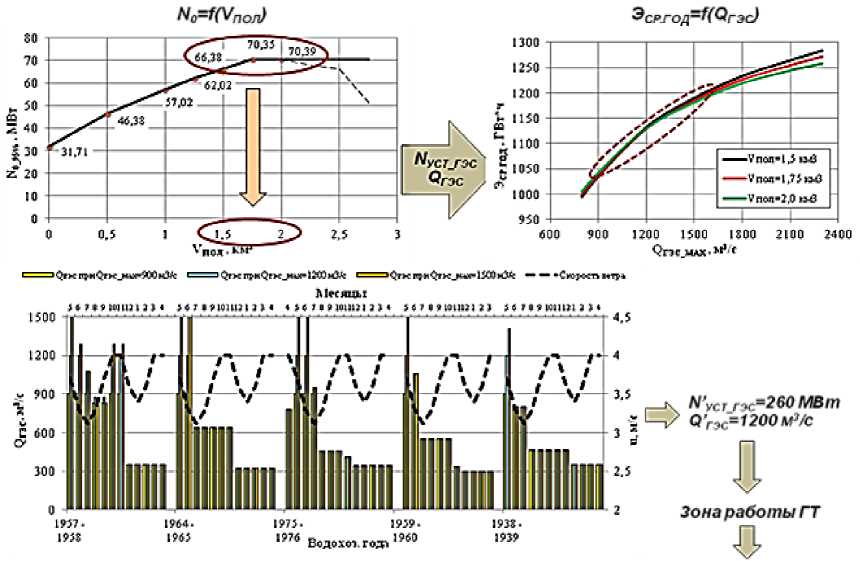

Рассмотрим порядок расчётов по определению параметров ГЭС (рисунок 5).

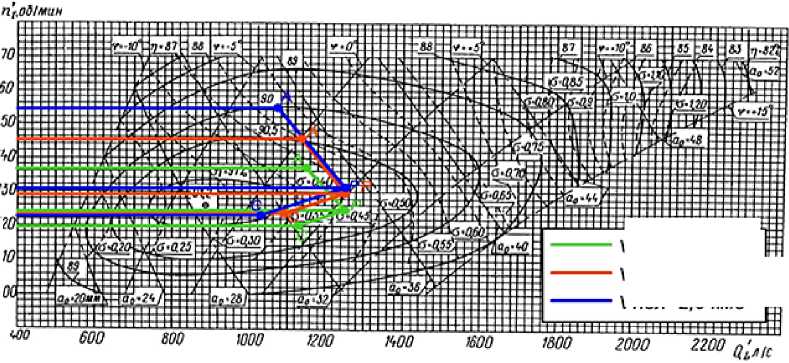

Для фиксированной отметки НПУ, задаваясь глубиной сработки водохранилища, строим график зависимости гарантированной мощности ГЭС от величины полезного объёма. Таким образом у нас образуется зона с приблизительно-одинаковыми значениями гарантированной мощности, которым соответствуют полезные объёмы от 1,5 до 2 км2. Для того, что бы окончательно выбрать глубину сработки водохранилища необходимо построить на универсальной характеристике зону работы турбины, при этом необходимо знать установленную мощность ГЭС и её пропускную способность. Для того, что бы выбрать пропускную способность ГЭС строится график зависимости среднемноголетней выработки от пропускной способности ГЭС при различных значениях полезного объёма.

Для окончательного выбора пропускной способности ГЭС рассматривается график зависимости зарегулированных расходов ГЭС при различной величине полезного объёма и максимальной пропускной способности и средний многолетний ход скорости ветра, при этом учитываются коррелятивные особенности распределения ветровых и водных ресурсов в течении года. При максимальной пропускной способности ГЭС предварительно определяем установленную мощность ГЭС и количество агрегатов. По максимальному напору выбирается тип рабочего колеса гидротурбины и строится её зона работы при различных значениях полезного объёма водохранилища V ПОЛ , определяется наилучшая с энергетической точки зрения зона работы (охватывающая зону наиболее высоких КПД).

V пол-1,5 «м3

Vnon=1,75 кмЗ

Vnon=2,0 кмЗ

|

NSn/n |

Наименование параметра |

Ед. изм |

Vnon-I.SKM3 |

VrK.n-1.75KM’ |

Vnon*2.0KM> |

|

1 |

Dr |

м |

6.7 |

7.1 |

7.1 |

|

2 |

ПММАХ |

об/мин |

136,5 |

145.8 |

154.3 |

|

3 |

П ЫЫ№ |

об/мин |

119,6 |

122.9 |

122.9 |

|

4 |

пМР |

об/мин |

124,0 |

128.7 |

130.6 |

|

5 |

Н, |

м |

-1,37 |

2.00 |

-1.67 |

|

6 |

ZpK |

м |

7.53 |

6,90 |

7.23 |

।—*\ ^уст гэс™^55 МВт Qr3C=1120 м3/с No эу=66,4 МВт

Регулирование no ИКС

Эф,год гэс^И08.3 ГВт'ч

ТИсп=4346 ч

Рисунок 5. Алгоритм определения параметров ГЭС определению параметров ГЭС

После выполнения комплекса водно-энергетических расчетов принимаются следующие параметры ГЭС: полезный объём водохранилища (V ПОЛЕЗН ), установленная мощность ГЭС (N УСТ ), пропускная способность (Q ГЭС ), гарантированная мощность (N УСТ ), среднегодовая выработка электроэнергии (Э), число часов использования установленной мощности (Т ИСП ).

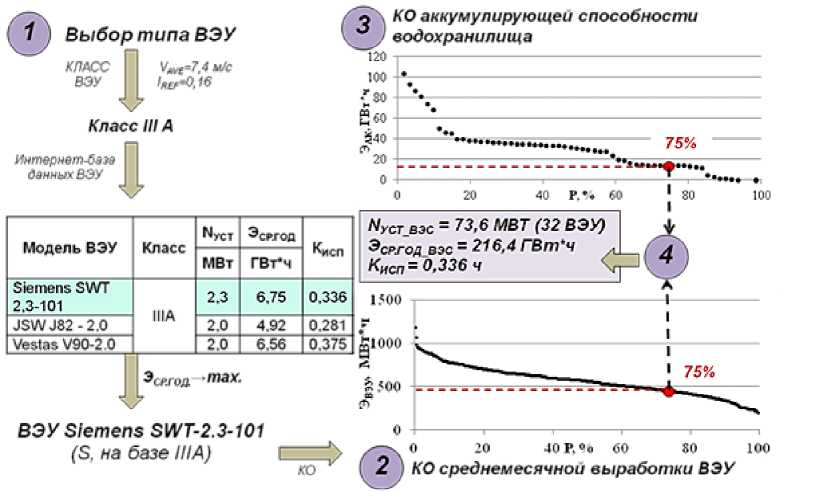

Для того, что бы выбрать основные параметры ВЭС (см. рисунок 6) необходимо в первую очередь выбрать тип ветроустановки. Выбор типа ветроустановки производится по её классу по критерию максимальной среднегодовой выработки.

Выбор

ВЭУ Siemens SWT-2.3-101 (S, на базе III А)

КО среднемесячной выработки ВЭУ

40 Р. «о 60

75%

£1000

NyCTB3C = 73,6 МВТ (32 ВЭУ) Эррд-рд вас = 216,4 ГВт ч

КИСЛ= 0,336 ч типаВЭУ

^ям*0> 1®

Класс ill А

75%

Интернат-база ванных ВЭУ

КЛАСС ВЭУ

*\ КО аккумулирующей способности ■ водохранилища

120 л--------------------------------------------------

IW *.

'до **.

Рисунок 6. Порядок выбора основных параметров ВЭС

|

Модель ВЭУ |

Класс |

N«1 |

Эсегод |

кисп |

|

МВт |

ГВГч |

|||

|

Siemens SWT 2,3-101 |

IIIA |

2.3 |

6.75 |

0.336 |

|

JSW J82-2.0 |

2.0 |

4.92 |

0.281 |

|

|

Vestas V90-2 0 |

2.0 |

6.56 |

0.375 |

Э^рдуд " ЮдХ.

Вторым и третьим этапом является построение кривых обеспеченности среднемесячной мощности ГЭС и энергетической ёмкости дублирующего объёма водохранилища. Под дублирующим объёмом будем понимать объём водохранилища, заключённый в пределах отметок форсированного подпорного уровня (ФПУ) и уровня верхнего бьефа ГЭС при ранее определённом полезном объёме на начало расчётного месяца. Под энергетической ёмкостью дублирующего объёма водохранилища будем понимать мощность и выработку энергии ГЭС, которые могут быть аккумулированы водохранилищем ГЭС за счёт работы ВЭС. Четвёртым этапом, исходя из аккумулирующей способности водохранилища, назначается количество агрегатов и установленная мощности ВЭС, рассчитывается среднемноголетняя выработка и коэффициент использования установленной мощности.

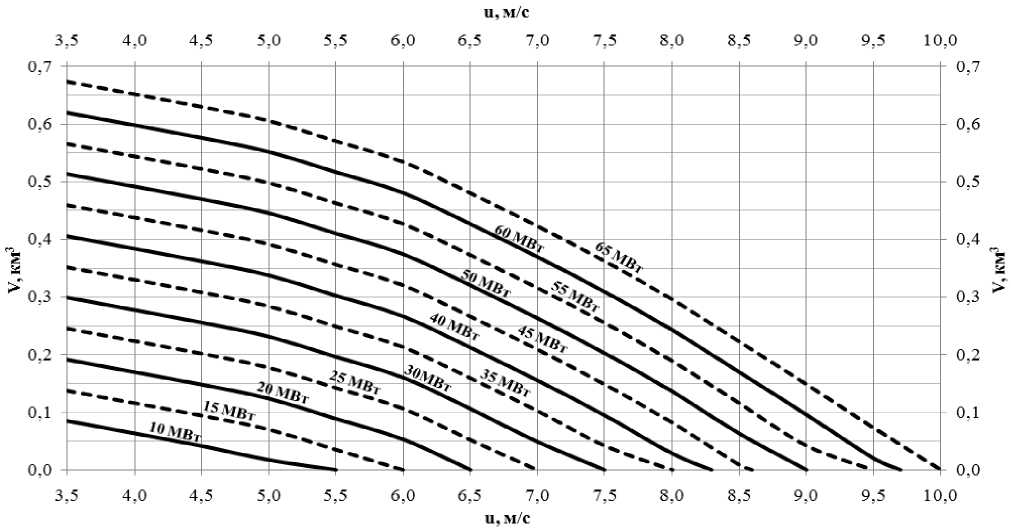

Для связи объёма воды в водохранилище, необходимого для дублирования мощности ВЭС и повышения её гарантированной мощности строится номограмма, иллюстрирующая зависимость требуемого дублирующего объёма водохранилища от среднемесячной скорости ветра на высоте оси ветроколеса (рисунок 7).

Полученная характеристика позволяет определить мощность, которая может быть выдана потребителю при известных прогнозном значении средней скорости ветра на предстоящий месяц и объёме воды в водохранилище в начале расчётного месяца. Так, к примеру, если прогнозируется, что средняя скорость ветра в следующем месяце будет равна 7,4 м/с и мы располагаем дублирующим объёмом воды 0,2 км3, то выдаваемая среднемесячная мощность составит 48,5 МВт.

Таким образом, предлагается рассмотреть строительство энергокомплекса ВЭС-ГЭС суммарной установленной мощностью 328,6 МВт и среднегодовой выработкой энергии 1324,7 ГВт*ч в Мезенском районе Архангельской области.

Для выбранного технического решения была выполнена оценка экономической эффективности проекта по рекомендациям [33]. В таблице 2 приведены полученные показатели экономической эффективности.

Рисунок 7. Зависимость дублирующего объёма водохранилища от среднемесячной скорости ветра

|

Таблица 2. Показатели экономической эфф |

ективности проекта |

||

|

№ |

Название показателя |

Значение |

Ед. изм. |

|

1 |

Чистая приведенная стоимость (NPV) |

20 110 823 |

тыс. руб. |

|

2 |

Дисконтированный срок окупаемости (PBP) |

10,6 |

лет |

|

3 |

Внутренняя норма рентабельности (IRR) |

18,7 |

% |

|

4 |

Норма доходности дисконтированных затрат (PI) |

1,84 |

разы |

Проект оказывается эффективным при 100% инвестиций за счет собственных средств заказчика, дисконтированный срок окупаемости проекта в этом случае составляет 10,6 лет. Обычно считается, что для вновь вводимых объектов электроэнергетики дисконтированный срок окупаемости должен составлять не более 8-10 лет, т.о. проектируемый энергокомплекс можно считать экономически обоснованным.

Порядок действий при обосновании параметров энергокомплекса ВЭС-ГЭС может быть представлен виде последовательности этапов:

-

1. Анализ существующего состояния энергосистемы рассматриваемого региона и оценка целесообразности проектирования энергетического объёкта.

-

2. Анализ ресурсов ветровой и гидравлической энергии с построением карты-схемы распределения природного ветро- и гидро-потенциала с использованием современных геоинформационных систем (ГИС-систем) и выявление наиболее перспективных для проектирования энергокомплекса территорий.

-

3. Поиск закономерностей поступления ветровой и гидравлической энергии, оценка коррелятивных связей выше указанных источников энергии в рассматриваемом регионе.

-

4. Обоснование параметров энергокомплекса на основе водно- и ветро-энергетических расчётов.

-

5. Оценка экономической эффективности проекта.

Работа выполнена на примере энергокомплекса в Архангельской области, где по данным [27] с учетом текущих планов предприятий по расширению генерации электроэнергии к 2030 г. возникнет значительный дефицит электроэнергии. Для данного района предлагается рассмотреть строительство энергокомплекса ВЭС-ГЭС суммарной установленной мощностью 328,6 МВт и среднегодовой выработкой энергии 1324,7 ГВт*ч в Мезенском районе Архангельской области.

Результаты данной работы могут быть использованы на стадии схемы использования региона при проектировании вновь вводимых объектов электроэнергетики, а также для проектирования ВЭС в составе энергокомплексов с существующими ГЭС в различных регионах России. Полученные параметры должны быть уточнены на дальнейших этапах проектирования, на пример способом, изложенным в [34].

Список литературы Обоснование параметров энергокомплекса ВЭС-ГЭС в Архангельской области

- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р)

- The World Wind Energy Association Half-year Report 2011. [электронный ресурс]. URL: http://www.wwindea.org/webimages/Half-year_report_2012.pdf (дата обращения 23.01.2013)

- Бальзанников М. И., Елистратов В.В. Возобновляемые источники энергии. Аспекты комплексного использования. Самара. ООО «Офорт», 2008. 331 с.

- Васильев Ю. С. Возобновляемые источники энергии и гидроаккумулирование. Изд-во СПбГТУ, 1995. 102 с.

- Дроздов Н. Гидроаккумулирование энергии//Энергоэффективность и энергосбережение. 2011. №1-2. С. 64-67.

- Безруких П. П., Стребков Д. С. Состояние, перспективы и проблемы развития возобновляемых источников энергии//Малая энергетика. 2005. № 1-2. С. 6-12.

- Безруких П. П. Возобновляемые источники энергии и надёжность электроснабжения//Энергетическая политика. 2008. № 3. С. 3-11.

- Jaramillo О. А., Borja М. А., Huacuz J. M. Using hydropower to complement wind energy: a hybrid system to provide firm power//Renewable Energy. 2004. №29. Pp. 1887-1909.

- Integration of Wind and Hydropower Systems: Results of IEA Wind Task 24s/Thomas L. Acker, Robitaille A., Holttinen H., Piekutowski M., John Olav Gi.ver Tande//Wind Engineering. 2012. №1. Pp. 1-18.

- Bürer M. J., Wüstenhagen R. Which renewable energy policy is a venture capitalist's best friend? Empirical evidence from a survey of international cleantech investors//Energy Policy. 2011. №37. Pp. 4997-5006.

- Елистратов В. В., Аронова Е. С. Моделирование работы и оптимизация параметров систем автономного электроснабжения на основе ВИЭ//Известия Академии наук. Энергетика № 1. 2011. С.119-127.

- Конищев М. А. Совместная работа ГЭС и ВЭС в составе энергокомплекса с гидравлическим аккумулированием энергии//Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 2010. № 106. С. 45-51.

- Елистратов В. В., Конищев М. А. Повышение эффективности использования ВИЭ при комплексном использовании//Энергетическая политика. 2008. № 3. С. 30-37.

- Бреусов В. П., Елистратов В. В. Обоснование комбинированных энергосистем, работающих на энергии возобновляемых источников//Известия Российской академии наук. Энергетика. 2002. № 6. С. 36.

- Елистратов В. В. Использование принципов гидроаккумулирования при работе ветроэлектростанций//Энергетическая политика. 2009. № 5. С. 12-17.

- Елистратов В. В., Кобышева Н. В., Сидоренко Г. И. Климатические факторы возобновляемых источников энергии. СПб.: Наука, 2010. 235 с.

- Vasil'ev Yu. S, Elistratov V. V., Kubyshkin L. I. Modeling of power-generating structures at pumped-storage power plants//Power technology and engineering. 2007. № 4. Pp. 191-196.

- Васильев Ю. С., Сидоренко Г. И., Фролов В. В. Методика обоснования параметров малых гидроэлектростанций//Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 2012. Т.1. № 147. C. 76-84.

- Асарин А. Е., Бестужева К. Н. Водноэнергетические расчеты. М.: Энергоатомиздат, 1986. 223 с.

- Shannon L. Ferrell, Eric A. DeVuyst. Decommissioning wind energy projects: An economic and political analysis//Energy Policy. 2013. №53. Pp. 105-113.

- Current methods and advances in forecasting of wind power generation/Foley A. M., Leahy P. G., Marvuglia A., McKeogh E. J.//Renewable Energy, 2012. №37. Pp. 1-8.

- Елистратов В. В., Кузнецов М. В. Теоретические основы нетрадиционной и возобновляемой энергетики. Ч. 1. Определение ветроэнергетических ресурсов региона. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. 59 с.

- Безруких П. П. Ветроэнергетика. М.: ИД «Энергия», 2010, 320 с.

- Безруких П. П. О стоимостных показателях энергетических установок на базе возобновляемых источников энергии//Энергетическая политика. 2009. № 5. С. 5-12.

- Мазурова Н. Н., Борисенко М. М. Климатические исследования ветроэнергетических ресурсов//Сборник научных трудов Санкт-Петербургского государственного политехнического ун-та: нетрадиционная энергетика: ресурсы, техника, экономика, экология. 1996. С. 11-14

- Архангельская область в цифрах. 2010: краткий статистический сборник/Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. Архангельск, 2011. 120 с.

- Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 г. [электронный ресурс]. URL: http://www.dvinaland.ru/economy/strategy/(дата обращения 22.01.2013)

- Постановление Правительства Архангельской области от 18.12.2009 № 210-пп об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010 -2020 годы».

- База данных по скорости и направлениям ветра для репрезентативных метеостанций ("ВНИИГМИ-МЦД" (Всероссийский НИИ гидрометеорологической информации -Мировой центр данных))

- База данных по гидрологическому режиму р. Мезень, Печора, Северная Двина (ФГБУ «Государственный гидрологический институт»).

- Бочаров П. П., Печинкин А. В. Теория вероятностей. Математическая статистика: учеб. Пособие. М.: Гардарика, 1998. 326 с.

- Венсель В. В. Интегральная регрессия и корреляция. Статистическое моделирование рядов динамики. М.: Финансы и статистика, 1983. 223 с.

- Сидоренко Г. И., Кудряшева И. Г., Пименов В. И. Экономика установок нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Технико-экономический анализ: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2008. 248 с.

- Конищев М. А. Методика обоснования параметров и режимов работы энергокомплексов ГЭС-ВЭС. Дисс. на соиск. учен. степ. к.т.н. Спец.: 05.14.08. СПб., 2010. 140 с.