Обоснование параметров приспособления для формирования противоэрозионного рельефа в междурядьях пропашных культур

Автор: Несмиян Андрей Юрьевич, Семенихин Александр Михайлович, Богомягких Владимир Алексеевич, Фоменко Дмитрий Сергеевич

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование

Статья в выпуске: 4 (40), 2017 года.

Бесплатный доступ

При уходе за посевами пропашных культур наряду с химической широко применяется механическая обработка почвы. При этом, несмотря на очевидные преимущества, для механической междурядной культивации характерен ряд недостатков, в том числе и провокация возникновения водной эрозии, особенно на склоновых землях. Целью представленного исследования является обоснование параметров рабочего органа к культиваторам-растениепитателям для формирования противоэрозионного рельефа в междурядьях посевов пропашных культур. Для этого авторами предложено использовать лункообразователи ротационного типа, содержащие крыльчатки со ступицами, несущими лопасти. Причем лопасти выполнены в виде полудисков и расположены под углом 55-600 к оси вращения ступицы. При движении орудия по полю такие крыльчатки вращаются за счет сцепления лопастей с почвой, при этом лопасти, работая как часть плоского диска, формируют на поверхности поля лунки переменной ширины и глубины. Получаемый рельеф поверхности поля способствует замедлению потока воды, снижению вероятности смыва почвы. Кроме того, вода, накопленная в образованных лунках, впитывается в почву и используется растениями при формировании урожая, что особенно важно в зонах засушливого земледелия. Теоретические расчеты позволили установить, что для повышения эффективности водосдерживания рационально использовать крыльчатки максимально возможного радиуса в рамках конструкции применяемого орудия. С учетом размеров обрабатываемых междурядий в работе принято R ≈ 0,12 м. При заданных параметрах лопасти предложенного приспособления формируют лунки средним объемом 0,81 дм3. При этом суммарный объем лунок на одном гектаре поля составляет около 31 м3.

Пропашные культуры, водная эрозия, культиватор-растениепитатель, ротационный лункообразователь, крыльчатка, рельеф поверхности поля, суммарный объем лунок, эффективность водосдерживания

Короткий адрес: https://sciup.org/140223630

IDR: 140223630 | УДК: 631.316.4

Текст научной статьи Обоснование параметров приспособления для формирования противоэрозионного рельефа в междурядьях пропашных культур

Введение. Пропашные культуры, такие как подсолнечник, кукуруза, сахарная свекла, являются источником ценной продукции, широ ко используемой в пищевой и легкой промышленности, животноводстве, фармакологии и т.д.

На современном этапе развития сельскохозяйственного производства подавляющее большинство пропашных культур высевается пунктирным способом. Для этого применяют специальные пропашные сеялки, оснащенные, как правило, вакуумными высевающими аппаратами и обеспечивающие расстояние между рядками семян не менее 30 см, в нашей стране чаще всего 45 или 70 см [1, 2]. Благодаря такому широкому междурядью обеспечивается возможность проведения обработок почвы после появления всходов. Именно из-за этой особенности, в противовес культурам сплошного сева, пропашные культуры были выведены в отдельную группу.

В последние десятилетия сложилась тенденция к использованию химических методов ухода за посевами пропашных культур. Однако, по мнению специалистов, химическая прополка не может полноценно заменить механическую обработку почвы, которая при эффективном удалении сорной растительности и аэрации верхнего слоя почвы способствует получению экологически чистой продукции [3, 4].

Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества, для механической междурядной обработки характерен и ряд недостатков: относительно низкая производительность, высокая энергоёмкость процесса и провокация возникновения эрозии, в том числе водной, особенно на склоновых землях.

Эрозия почв - одна из серьезнейших проблем сельскохозяйственного производства, создающая угрозу не только экономической и экологической, но и в целом национальной безопасности страны.

В XXI веке доля эродированных почв сельскохозяйственного назначения возрастает с интенсивностью до 6-7% за 5 лет. Суммарный недобор урожая на таких почвах доходит до 3647% [5].

Таким образом, борьба с эрозионными процессами является актуальной задачей, решение которой будет иметь существенное хозяйственное и социальное значение [6-8].

Проведенный анализ позволил выявить две наиболее характерные группы приспособлений, которые могут быть использованы для борьбы с водной эрозией в посевах пропашных культур: радиальные лункообразователи [6] (лопастные или дисковые, с эксцентричным за креплением на оси) и почвоуглубители [9], совершающие возвратно-поступательное движение нормально к направлению движения орудия. Однако, как для первой, так и для второй группы характерны определенные недостатки, ограничивающие возможность их применения:

-

- работа лункообразователей сопровождается значительными перепадами значений вертикальных нагрузок, что может сказаться на равномерности хода основных рабочих органов. Кроме того, последовательное расположение лунок и гребней будет затруднять возможность проведения последующих обработок почвы в междурядьях:

-

- «поперечно» движущиеся почвоуглубители сложны в устройстве, нуждаются в специальном механическом или гидравлическом приводе, могут существенным образом влиять на продольную устойчивость рабочих органов во время работы орудия, что в свою очередь приведет к повреждению культурных растений.

Целью представленного исследования является обоснование параметров рабочего органа к культиваторам-растениепитателям для формирования противоэрозионного рельефа в междурядьях посевов пропашных культур, объединяющего достоинства рассмотренных групп приспособлений.

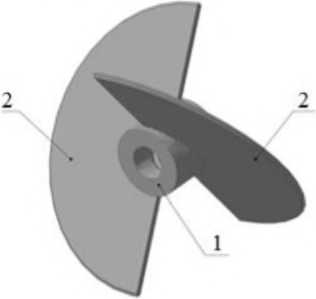

Материалы и методы исследования. Снизить величину как вертикальных, так и горизонтальных колебаний секции пропашного культиватора можно за счет использования в качестве лункообразователей почвообрабатывающих рабочих органов ротационного типа, содержащих крыльчатки со ступицами 1, несущими лопасти 2, выполненные в виде сегментов диска, расположенных под углом к оси вращения ступицы.

Так, например, на рисунке 1 приведена схема крыльчатки, содержащей две лопасти-сегмента в виде полудисков.

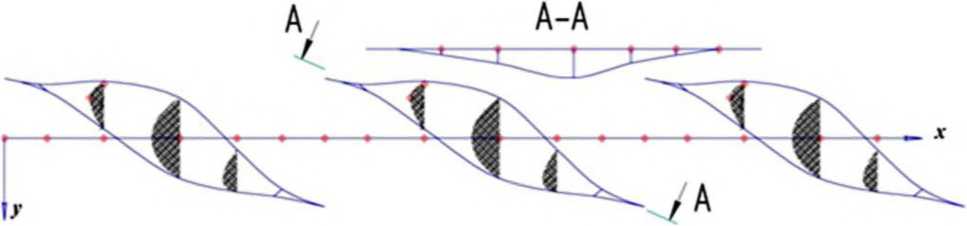

При движении орудия по полю такие крыльчатки будут вращаться за счет сцепления лопастей с почвой, при этом лопасти, работая как часть плоского диска, будут формировать на поверхности поля лунки переменной ширины в плане и переменной глубины (рисунок 2).

Рисунок 1 - Крыльчатка рабочего органа для формирования лротивоэрозионного рельефа поверхности поля в междурядьях пропашных культур

Рисунок 2 - Внешний вид лунок, формируемых предложенным почвообрабатывающим рабочим органом

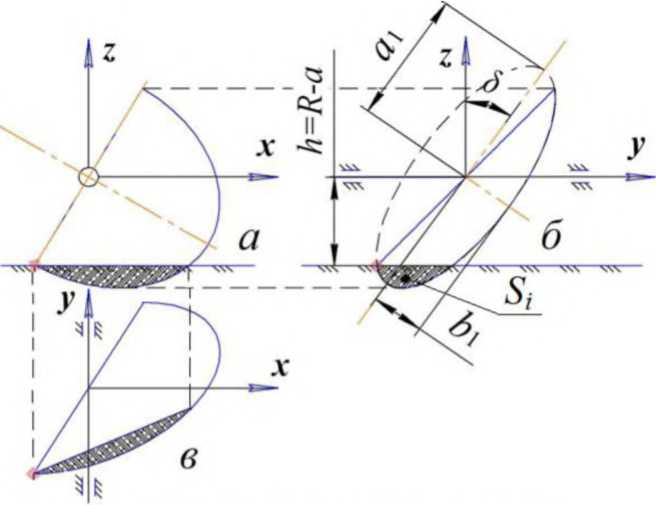

Эффективность работы лункообразова-теля в значительной степени зависит от объема формируемых лунок: его увеличение приводит к снижению скорости потока воды и её задержанию на поле. Проведем расчет объема почвы, вытесняемой лопастями предложенного проти-воэрозионного рабочего органа. Рассмотрим наиболее простой вариант, когда лопасть выполнена в виде полудиска (центральный угол -180е). Примем допущение, что в сечении, нормальном к направлению движения агрегата, текущая величина площади формируемой лунки равна площади S фронтальной проекции сегмента, погруженного в почву (рисунок 3).

а - вид сбоку; б - вид спереди; в - вид сверху

Рисунок 3 - Проекции лопасти рабочего органа, выполненной в виде полудиска

В фронтальном виде (или на виде сзади) такой сегмент можно представить в виде части эллипса с полуосями ai(f) и bi(f) (где ai -длинная полуось, Ьі - короткая полуось). При этом длинные полуоси ориентированы к вертикали под переменным углом 5(f), меняющемся в диапазоне от -а до а (где а - максимальное значение острого угла между плоскостью полудиска и направлением движения агрегата, град).

Длины полуосей могут быть определены исходя из выражений:

3i=R, м,

6i=/?siny, м, (1)

где R - радиус полудиска противоэрозионного рабочего органа, м:

у-угол наклона полудиска к продольной плоскости, проходящей через полуось ai, град.

Для упрощения расчетов рассмотрим протекание процесса резания почвы от момента, когда у=уо=0° до поворота полудиска вокруг л оси вращения на угол -, затем удвоим полученный результат. (Объем почвы, вытесненный за время, прошедшее от касания точки А почвы до fo незначителен и может быть учтен коэффициентом к = 1,02-1,05).

При угловом перемещении полудиска wt = ^ изменение углов 5 и / составит:

угол 5 - от о до 0; угол у - от 0 до о.

В упрощенном виде:

y(t) = ^ ■ а ■ ШС, (2)

5(t) = а — - • а - wt = а fl — - • wtY (3) 7Г X И /

С учетом зависимостей (2) и (3) выражения (1) примут вид:

йц = R; b^t) = R • sin Q • а ■ utj. (4)

Объем почвы, вытесненный лопастью (сегментом диска) в работе, примерно может быть определен исходя из выражения

^г^Ц*1^, (5)

где S, - площадь лобового сечения поверхности полудиска, погруженного в почву, м2: /(0-эмпирический коэффициент, учитывающий осыпание почвы в открытую лунку, *0=0,3-0,4.

fo - время при котором у; = у0 = 0°, С;

fi - время, определяемое из условия w(tl - to) = р с.

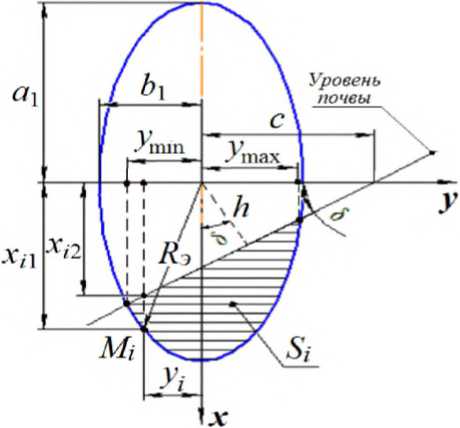

При определении площади S, для упрощения расчетов примем расположение длинной оси ai гипотетического эллипса вертикальным, уровень почвы - расположенным под углом к горизонту (рисунок 4) и введем координатные оси х и у, совпадающие с полуосями эллипса.

Рисунок 4- Схема к определению площади S

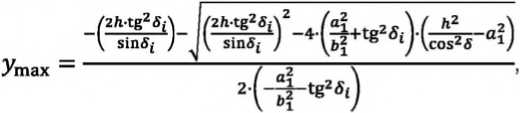

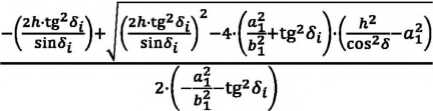

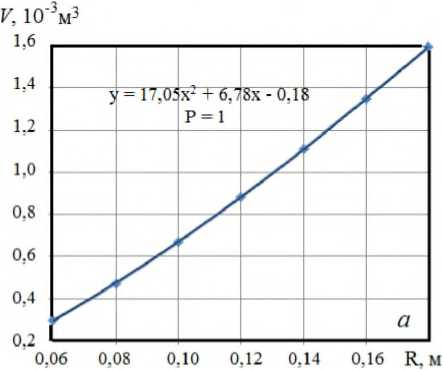

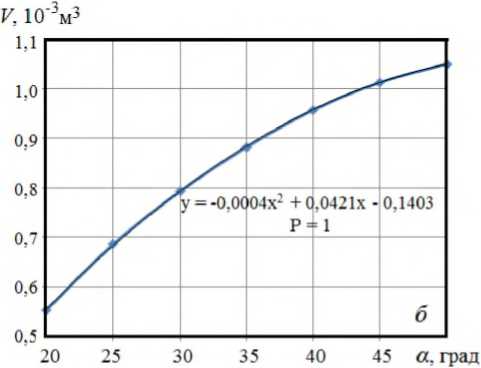

Анализ данных рисунка позволяет заклю- бой момент времени может быть определено чить, что текущее значение площади рабочей как части лобовой поверхности полудиска $ в лю- $( = Jy”“w(xll(t) — xi2(t))dy. (6)

Утіп (t) - - '

В общем виде

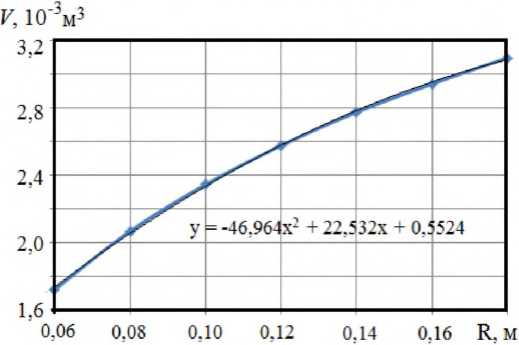

*іі(О = ^J^)~^(^’

^to = (-^-yI(O)-tg (7) Верхний и нижний пределы интегрирования выражения (6) могут быть определены ис- в то же время из данных рисунка видно, что ходя из условий: (Ю) На рисунке 5 приведено графическое отображение зависимости (5) при различных радиусах R и углах а установки полудисков. Совместный анализ данных, представленных на рисунке 5, позволяет сделать вывод, что увеличение как радиуса R применяемых сегментов крыльчатки, так и угла а их установки к направлению движения агрегата приводит к возрастанию объема образуемых лунок со средней интенсивностью, соответственно, AVr=10,8 дм3/м и д1/>0,017 дм3/град. а - от радиуса полудиска (при ф35“, а-0,06 м); б - от угла расположения полудиска (при R-0,12 м, а-0,06 м) Рисунок 5 - Зависимости объема образуемой лунки от параметров крыльчатки Рисунок 6 - Зависимость суммарного объема лунок на одном погонном метре междурядья от радиуса лопастей крыльчатки (при п=35°, а=0,06 м) При этом следует учитывать, что увеличение радиуса лопастей крыльчатки, способствуя росту объема одной лунки, приводит к уменьшению числа лунок на погонном метре. Суммарное влияние радиуса лопастей крыльчатки на объем лунок, образуемых парой крыльчаток на одном метре пути, описывается зависимостью, представленной на рисунке 6. Анализ полученных результатов позволяет заключить, что при учете количества образуемых на поверхности поля лунок интенсивность влияния радиуса крыльчатки снижается почти в 2 раза в сравнении с полученной ранее до значения Д Vr=5,7 дмэ/м. Результаты и их обсуждение. В целом можно сделать вывод, что увеличение радиуса крыльчатки и углов расположения лопастей к направлению движения агрегата будут способствовать повышению эффективности процесса формирования противоэрозионного рельефа поля в междурядьях пропашных культур. При этом возрастание угла установки лопастей крыльчатки к направлению движения агрегата также обусловлено необходимостью увеличения угла с ориентации длинной оси лунок к продольной оси междурядий. Увеличение данного угла будет дополнительно содействовать снижению скорости стока воды по поверхности поля. Однако при этом, если угол установки лопастей к направлению движения агрегата будет превышать величину угла трения поверхности лопасти о почву, то возможно возникновение «остановки» крыльчатки относительно оси вращения, её движение «юзом». Это приведет не только к росту энергоемкости процесса, но и к увеличению продольного размера лунки, а следовательно, к уменьшению значения угла с. В связи с этим целесообразно устанавливать лопасти проектируемой крыльчатки под углом, приближающимся к значению угла трения лопастей о почву (о=0,95-0,97(р). а - вид сзади; б - вид сбоку Рисунок 7 - Предложенный рабочий орган для образования лунок в посевах пропашных культур На основании анализа результатов проведенного исследования к практическому применению предложена конструкция почвообрабатывающего рабочего органа, содержащего установленный горизонтально, перпендикулярно к направлению движения, вал (рисунок 7 а, б), на котором симметрично размещены две крыль чатки. Каждая крыльчатка содержит ступицу, на которой закреплены две лопасти, выполненные в виде полудисков, расположенных под углом 55-60° к оси вращения ступицы. Радиус крыльчатки - около 0,12 м (максимально допустимый размер с учетом углов установки лопастей (0^30°), ширины междурядий (0,7 м), величины защитных зон (до 0,15 м) и необходимого расстояния между крыльчатками (не менее 0,15 м)). Почвообрабатывающий рабочий орган функционирует следующим образом. При движении орудия по полю лопасти крыльчаток формируют на поверхности поля лунки (рисунок 8 б). Причем, поскольку максимальный угол а установки каждой лопасти к направлению движения орудия меньше угла трения поверхности полудиска о почву ф = 30-35°, снижается вероятность заторможенного движения крыльчатки. Это позволит уменьшить продольный размер образуемых лунок. В то же время максимальная приближенность угла а к значению угла трения ф поверхности полудиска о почву обеспечивает максимальное взаимное поперечное смещение внешних режущих кромок каждой лопасти, что позволяет добиться увеличения поперечного размера образуемой лунки. При этом использование двух лопастей в конструкции каждой крыльчатки позволит не только увеличить попе речный размер образуемой лунки, но и обеспечить максимальную толщину слоя необработанной почвы между образуемыми лунками. Использование же пары крыльчаток, симметрично закрепленных на валу, позволит компенсировать боковую составляющую сил, действующих на рабочий орган со стороны почвы, и обеспечить его устойчивое прямолинейное движение. Рельеф поверхности поля в междурядьях, формируемый приспособлением (рисунок 8 б), в отличие от рельефа, получаемого после прохода серийных рабочих органов (рисунок 8 а), будет способствовать замедлению потока воды, снижению вероятности смыва почвы. Кроме того, вода, накопленная в образованных лунках, будет впитываться в почву и использоваться растениями при формировании урожая, что особенно важно в зонах засушливого земледелия. а - междурядье, обработанное универсальной стрельчатой лапой; б - междурядье, обработанное универсальной стрельчатой лапой и лункообразователем предложенной конструкции (ff=30°, /?=0,12 м, а=0,06 м) Рисунок 8 - Обработанные междурядья всходов пропашных культур Объем лунок, формируемых на поверхности поля при проведении лабораторно-полевого исследования, определялся путем их заполнения раствором гипса с последующим измерением объема слепков (рисунок 9) и погружением их в воду. При этом был исследован размер 24 лунок на различных участках междурядий, обработанных с использованием предложенного приспособления. Полученные результаты представлены в таблице 1. Рисунок 9 - Слепки лунок, образованных предложенным приспособлением в междурядьях пропашных культур Таблица 1 - Основные характеристики противоэрозионных лунок [10] Показатель Значение Средний объем противоэрозионных лунок,10-6 м3 810 Среднеквадратическое отклонение, 10 е м3 134 Коэффициент вариации, % 16,5 Абсолютная ошибка опыта, 106 м3 27 Относительная ошибка опыта, % 3,3 Полученные результаты позволяют сделать вывод, что при радиусе полудиска (лопасти) №=0,12 м, углах между плоскостью каждого полудиска и осью рядка о=30° и при глубине обработки почвы а=0,06 м, лопасти предложенного приспособления формируют лунки средним объемом 0,81 дм3, что близко к результатам теоретического исследования. При этом на одном погонном метре междурядья формируется около 2,7 штук попарно-зеркально расположенных лунок. Соответственно, при ширине междурядий 70 см применение предложенного лункообразователя позволит обеспечить их суммарный объем до 31 м3/га. Заключение. С целью формирования противоэрозио иного рельефа в междурядьях посевов пропашных культур в исследовании предложено использовать лункообразователи ротационного типа, содержащие крыльчатки со ступицами, несущими лопасти, выполненные в виде полудисков и расположенные под углом 55-60° к оси вращения ступицы. Для повышения эффективности водосдерживания рационально использовать крыльчатки максимально возможного радиуса в рамках конструкции применяемого серийного орудия, с учетом размеров обрабатываемых междурядий в работе принято №=0,12 м. При заданных параметрах лопасти предложенного приспособления формируют лунки средним объемом 0,81 дм3, что соответствует результатам теоретического исследования, суммарный объем лунок на одном гектаре поля составит около 31 м3.

Список литературы Обоснование параметров приспособления для формирования противоэрозионного рельефа в междурядьях пропашных культур

- Оптимизация вакуумных высевающих аппаратов пропашных сеялок: монография/А.Ю. Несмиян, В.И. Хижняк, В.В. Должиков, А.В. Яковец, Д.Е. Шаповалов. -Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2013. -176 с.

- Яковец, А.В. Обоснование рациональных параметров плоского сбрасывателя «лишних» семян пневмовакуумного высевающего аппарата/А.В. Яковец, А.Ю. Несмиян//Вестник КрасГАУ. -2012. -№ 7 (70). -С. 114-120.

- Сравнительные характеристики орудий для поверхностной обработки почвы/А.Ю. Несмиян, М.Г. Кобец, В.В. Должиков, С.А. Гладкий//Тракторы и сельхозмашины. -2014. -№ 3. -С. 23-25.

- Фоменко, Д.С. Анализ рынка пропашных культиваторов/Д.С. Фоменко, А.Ю. Несмиян//Тракторы и сельхозмашины. -2016. -№ 3. -С. 3-8.

- Проблемы деградации и восстановления продуктивности земель сельскохозяйственного назначения в России/под ред. акад. Россельхозакадемии А.В. Гордеева, Г.А. Романенко. -Москва: Росинформагротех, 2008. -67 с.

- Грызлов, Е.В. Почвозащитная система земледелия/Е.В. Грызлов. -Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1975. -136 с.

- Обоснование системы противоэрозионной обработки почв в Кабардино-Балкарской Республике/Ю.А. Шекихачев, Т.Х. Пазова, А.Х. Сохроков, М.П. Дохов, М.А. Кишев, Л.З. Шекихачева, С.А. Твердохлебов//Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. -2014. -№ 97. -С. 432-441.

- Рекомендации по применению противоэрозионной техники для возделывания сельскохозяйственных культур на Северном Кавказе/А.П. Спирин, А.А. Шишкин, М.К. Шайхов и др. -Москва: ВИМ, 1972. -312 с.

- Пат. 2103849 Российская Федерация, МПК C1 A01B 13/16. Противоэрозионное орудие/Канаев А.И., Есипов В.И., Иванайский С.А., Савельев Ю.А.; заявитель и патентообладатель Самарская государственная сельскохозяйственная академия. -№ 94011782/13; заявл. 07.04.1994; опубл. 10.02.1998. -6 с.

- Mathematical statistics. Encyclopedia of mathematics . -Режим доступа: http://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Mathematical_statistic. -Дата обращения: 09.02.2017.