Обоснование параметров процесса очистки корнеплодов от почвы при их подготовке к скармливанию животным

Автор: Крючкова Л.Г., Доценко С.М., Чередов Г.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Техника

Статья в выпуске: 12, 2013 года.

Бесплатный доступ

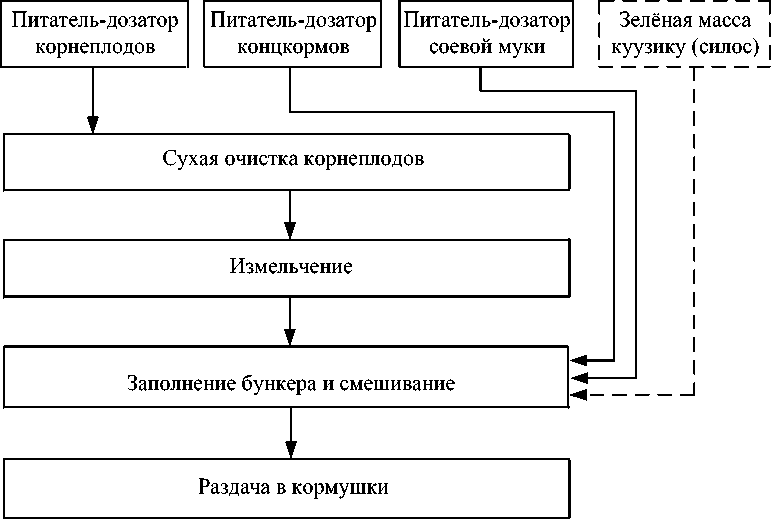

В статье приведена технологическая схема подготовки корнеплодов к скармливанию животным с помощью разработанной линии и технических средств, входящих в её состав. Обоснован способ очистки корнеплодов сорта куузику с помощью V-образного рабочего органа. По результатам экспериментальных исследований получены модели оценки процесса очистки корнеплодов, на основании которых определены оптимальные значения параметров линии, а также технических средств, осуществляющих подачу корнеплодов на измельчение и далее на приготовление кормовых смесей.

Кормовые продукты, корнеплоды, питатель, способ очистки, очиститель, измельчитель, параметры

Короткий адрес: https://sciup.org/14082865

IDR: 14082865 | УДК: 631:363(031)

Текст научной статьи Обоснование параметров процесса очистки корнеплодов от почвы при их подготовке к скармливанию животным

-

1. На основании теоретического анализа установить основные функциональные зависимости, характеризующие процесс очистки корнеплодов от почвенных примесей.

-

2. На основании полученных экспериментальных исследований математических моделей обосновать оптимальные параметры процесса очистки корнеплодов.

-

3. Разработать рациональную конструктивно-технологическую схему линии приготовления и раздачи кормовых смесей для свиноводческих ферм.

Авторами статьи разработан процесс отделения комков почвы, содержащихся в исходном ворохе углеводистого сырья, путём их разрушения в V- образном рабочем органе устройства [3].

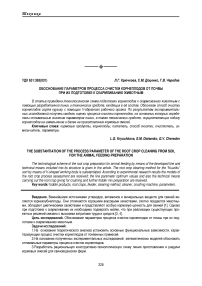

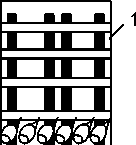

В основу процесса отделения комков почвы от корнеплодов с помощью V- образного рабочего органа (рис.1) положен принцип последовательного разрушения комков при их одновременном поступательном и вращательном (вокруг своей оси) движении. При этом комки почвы и корнеплоды в рабочем зазоре V- образного рабочего органа расположены поярусно, в зависимости от их размера (диаметра) [2].

При работе устройства комки почвы и корнеплоды движутся по удлинённой циклоиде – трохоиде, что обеспечивается движением прутковых полотен 2 элеваторов в противоположных направлениях, с различной линейной скоростью движения. Для обеспечения нормальной работы устройства необходимо, чтобы выполнялось следующее условие:

2 = > 1, (1)

V 1

где 2 - показатель кинематического режима; v2- скорость движения полотна элеватора в прямом направлении, м/c; V 1 - скорость движения полотна элеватора в обратном направлении, м/с.

Согласно технологическому процессу работы устройства, ворох (корнеплоды и комки почвы) движется в V-образном зазоре рабочего органа потоком, площадь поперечного сечения которого равна f = 2 (в + s) •s?=1;i, (2)

где В, S - расстояние между прутковыми элеваторами соответственно в верхней и нижней части устройства, м; п - количество фракций; l j - максимальная длина корней в каждой из фракций, м.

Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема очистителя с V-образным рабочим органом: 1 – загрузочный бункер; 2 – прутковые полотна; 3 – прутки; 4 – транспортёр для примесей; 5 – кормушки;

6 – комок почвы

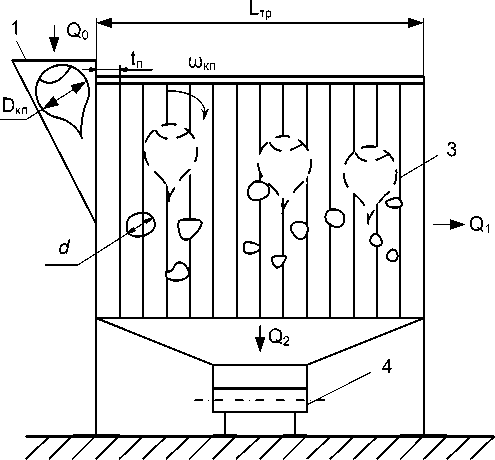

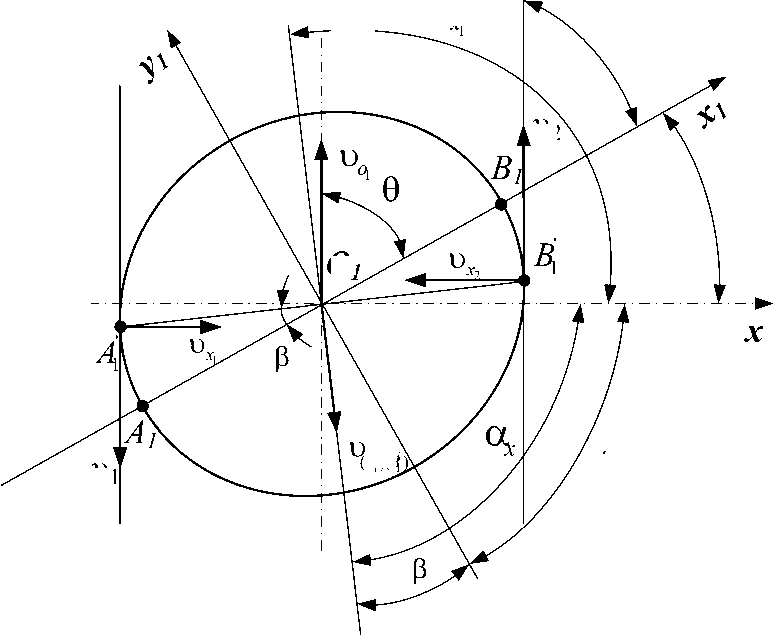

При этом скорость движения вороха определили, приняв комок почвы за тело, поперечное сечение которого представляет эллипс (рис.2), а контур описывается уравнением:

^ 2=1 а2 + Ь2 ,

где a,b - полуоси эллипса (размерные характеристики комка почвы).

При движении комка почвы в V- образном зазоре рабочего органа он совершает дополнительное перемещение в вертикальной плоскости, что связано с изменением радиуса-вектора р , величина которого определяется из выражения:

р=\

а2-Ь2 a2-c2-cos2 0 '

Рис. 2. Схема к анализу процесса перемещения комка почвы в V-образном зазоре рабочего органа очистителя

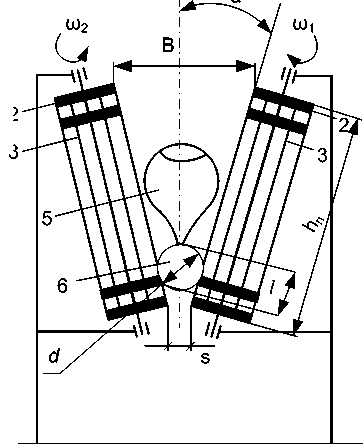

Продольную скорость комка и01 определили с учётом его поперечного перемещения со скоростью U х 2 (рис. 3) как

^01 = V2-V х 2-ctg(0-f).

у

a

U 2

О 1

( О)В

U 1

x

9Ф-Ф

Рис. 3. Схема к определению угловой скорости вращения комка почвы

Анализ поперечного движения комка почвы показал, что его поперечная скорость υ х2 зависит от размерных характеристик, а также скоростей движения полотен транспортёров D 1 и и2 , и определяется зависимостью

_ a х2 2^ с 2^cosp

a4^sin2 p+b4^cos2 p

a2-c2^cos2 р

• (^1 + »2 )•

Подставляя выражение (6) в выражение (5), с учётом условия (1) получили формулу для определения осевой скорости движения комка почвы

v01 _ Vi^-

• I

2^C2"COSp у

a 4 ^sin 2 p+b4^cos2 p

a2-c2^cos2 р

• ctg(O -ft • (1 + J.

При этом угловая скорость вращения комка почвы, с учётом приведённых на рисунке 3 параметров, равна

^ _ ^a4^sin2 p+b4^cos2 P^(v1+v2)

b^c2 •cos р •sin^^arctg (-^cose^^+ e ^

С учётом выражений (2) и (7) получена формула для определения пропускной способности рабочего органа очистителя

Qу = 1- (в + 5) Х^ Ц-pв -V-ir [Л - ° х

U CL/OJ

.

a4-sin2 J+b4-cos2 J a2-c2-cos2 J

• ctgtf -p) • (1 + Л)],

где р в - плотность вороха, кг/м3; V — коэффициент заполнения межтранспортёрного пространства.

Производительность сепарирующего устройства по выделенной части корнеплодов из вороха Q 1 определится как

Q i = Q y -Q у -P i , (10)

где P i — массовая доля почвы в ворохе.

Мощность, затрачиваемая на процесс разрушения комков почвы, равна

N = (тпред 'А + D^)'1oi , (11)

где т пред - предельное напряжение сдвига почвы, Па; А - площадь почвы, м2; / - коэффициент трения; Р - масса комка, кг.

Количество комков почвы и корнеплодов К в рабочем зазоре V-образного рабочего органа зависит от его длины LT p и определяется как

К =

LTp-hn-cos а

W^T^,

где hn - ширина полотна транспортёра, м; LT p - длина транспортёра, м; Ц и d [ - средние длина и диаметр комка, м.

В конечном виде имеем

N = К' f^f- + A-h-рп- (sin aN • ы% + wN + wN • l siii (а

где h - толщина отделённого слоя почвы, м; рп- плотность почвы, кг/м3; w N , w N , w N - угловые скорости вращения комка почвы в соответствующих плоскостях.

Продолжительность разрушения комка почвы tv находится из условия tv < — v01

t P = L S-ViJZ—

а

2-nD к {R+L^Ri -^ )]

2-c2-cos p

a4-sin2 p+b4-cos2 p

a2-c2-cos2 p

■ •ct0(0-0>(1+A)] '

где R и R[ - соответственно начальный и текущий радиусы комка почвы после отделения с него слоя поч вы размером hсл, м; Dк — наибольший диаметр комка почвы, м; n- число оборотов комка почвы, обеспе чивающее ему размер для выхода через нижний зазор размером S транспортёрного рабочего органа.

Результаты исследований. При экспериментальном обосновании параметров данного процесса, на основании априорного ранжирования, выделены основные факторы, оказывающие существенное влияние на степень очистки исходного вороха корнеплодов куузику К1(5з,%), и удельные энергозатраты кВт• ч>

-

- У2(^уд, —)•

К таким факторам отнесены:

—

—

x-^L тр )- длина пруткового полотна транспортёра, м; х2 (Л)- показатель кинематического режима очистителя;

-

— х3 (а, град )- угол наклона полотен транспортёра друг к другу, град.

Таким образом, в конечном итоге необходимо установить следующие две функциональные зависимости в их общем виде:

Y 1 = f(x 1 ; х 2 ; х3) 4 min ¥ 2 = f(x 1 ; х 2 ; х3) 4 min ;

83 = f(L тр; Л; а) ^ min; Nyd = f(L тр; Л; а) ^ min.

Обе зависимости исследовали на min, так как степень очистки 83 ^ 0, а энергоёмкость Nyg = n0 , ■

— ^ min .

Qo

Для данных зависимостей определены коэффициенты предположенных математических моделей методом шагового анализа.

Расчёт дисперсий откликов ¥ 1 и ¥ 2 , а также проверка их однородности показали, что их дисперсии однородны, а дисперсии параллельных опытов сравнимы между собой.

Полученные результаты позволяют представить полученные модели в их раскодированном виде:

8 3 = 82,166 — 35,863 ■ L тр — 56,199 • Ло — 0,370 • а + 10,206 ■ Ь2 тр +

+ 18,144 ■ Л 2 + 0,006 ■ а 2 ^ min. (15)

N yd = 2,710 — 0,691 ■ L тр — 1,827 ■ Ло + 0,0008 • а — 0,011 -L тр -а +

+0,321 • Ь2 тр + 0,609 • Л 0 + 0,0003 • а2 ^ min. (16)

На основании проведённого анализа установлено, что оптимальными значениями параметров процесса очистки с помощью предложенного устройства являются:

-

- длина полотна транспортёра L тр = 1,47 — 1,76 м ;

-

- показатель кинематического режима Л о = 1,5 — 1,55 ;

-

- угол установки полотен транспортёров а = 23 — 30 при V 1 = 0,4 м/с , 8 3 = 1,6 % и N yd = 0,83 кВт - ч , v2 = 0,6 — 0,62 м/с .

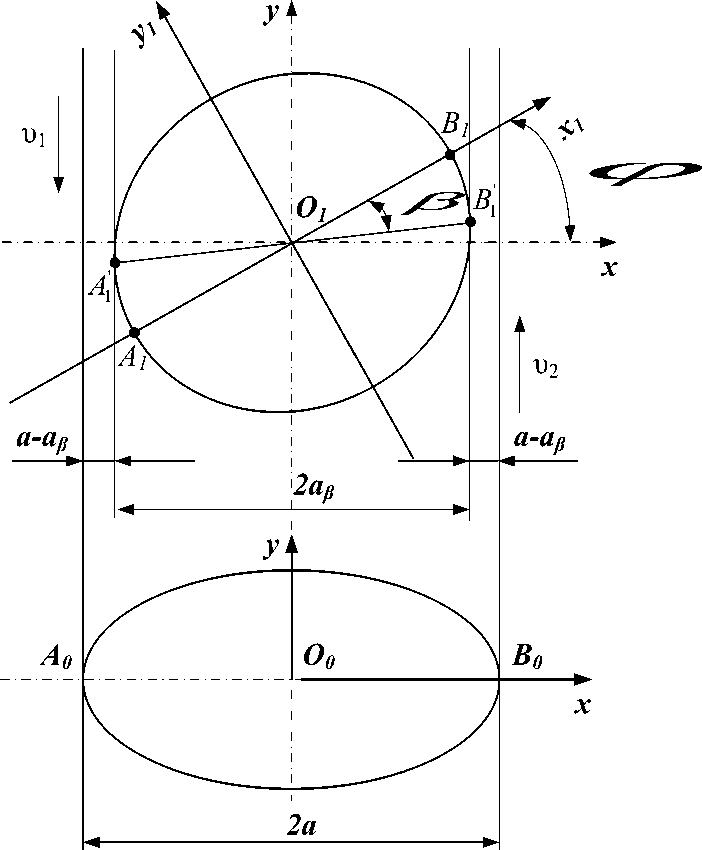

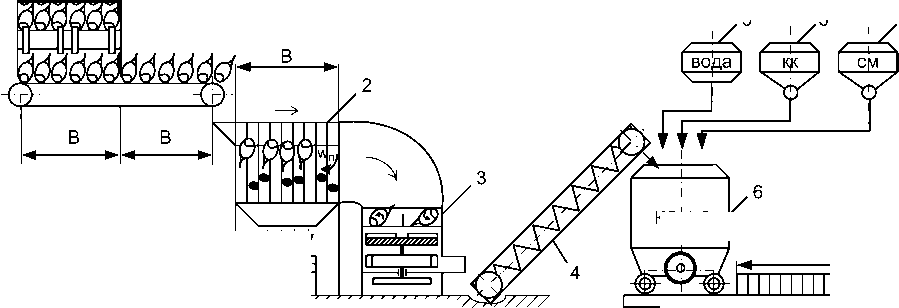

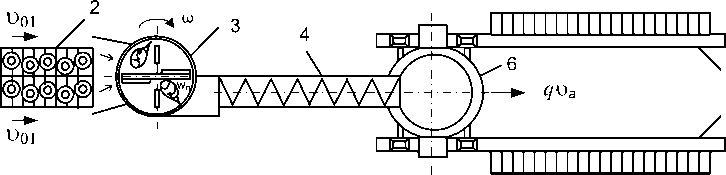

Данное устройство включено в состав технологической линии приготовления кормовых смесей свиньям в соответствии с рисунками 4 и 5.

Рис. 4. Технологическая схема приготовления и раздачи полнорационных кормовых смесей свиньям

Lф примеси

КС-1,5 I

ТР

υ

Рис. 5. Конструктивно-технологическая схема линии приготовления и раздачи полнорационных кормовых смесей свиньям: 1 – питатель; 2 – очиститель; 3 – измельчитель; 4 – загрузочный транспортёр; 5 – питатели-дозаторы; 6 – раздатчик-смеситель; 7 – кормушки

Выводы

-

1. Теоретически и экспериментально обоснованы оптимальные значения параметров устройства для очистки корнеплодов от примесей, что позволило использовать его в технологической линии приготовления полнорационных кормовых смесей свиньям.

-

2. Определена эффективность предлагаемых технологических и технических решений, обусловленная возможностью исключения из имеющихся проектных решений кормоцехов нерациональных схем обработки корнеплодов, связанных с необходимостью их мойки и дополнительными затратами на сантехническое обустройство зданий.