Обоснование расчета длины трансплантата при пластике сухожилий сгибателей в «запретной» зоне

Автор: Бейдик Олег Викторович, Зарецков Александр Владимирович, Щербаков Михаил Александрович, Адамович Геннадий Арсентьевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы важности определения длины сухожильного трансплантата при тендопластике глубоких сги- бателей 2-5 пальцев. Проведено математическое моделирование сгибательной функции пальца с доказательством нару- шения функции при неправильном выборе длины сухожильного трансплантата. Проведено анатомическое исследование на трупном материале и выведена зависимость длины трансплантата от длины основной фаланги пальца. Проведено лечение 48 пациентов с предварительным определением длины трансплантата и ранней послеоперационной реабилита- цией по H. Kleinert с получением 74 % хороших и отличных результатов.

Сухожильная пластика, математическое моделирование, выбор длины трансплантата

Короткий адрес: https://sciup.org/142121529

IDR: 142121529

Текст научной статьи Обоснование расчета длины трансплантата при пластике сухожилий сгибателей в «запретной» зоне

Лечение больных с повреждениями сухожилий сгибателей пальцев кисти в зоне фиброзно-синовиальных каналов до настоящего времени остается актуальным. Для получения отличных и хороших результатов необходимо знание анатомии, наличие профессиональных навыков, опыта хирурга.

Как правило, свежая травма не вызывает каких-либо сложностей при оперативном лечении пострадавших. Проблема решается выполнением первичного шва, реинсерции или сухожильной пластики.

При застарелых и старых повреждениях, когда выполнение шва затруднительно, сухожильная пластика остается, порой, единственным способом восстановления функции кисти и пальцев. Особое значение при данном способе лечения мы уделяем определению длины сухожильного трансплантата, считая, что его укорочение приводит к формированию стойких сгибательных контрактур оперированных пальцев, а удлинение — к неполноценной функции схвата. Нами проведен анализ лечения 52 больных с повреждением сухожилий сгибателей 2–5 пальцев в «запретной» зоне. Мужчин — 34, женщин — 18. Возраст от 8 до 65 лет. Всем выполнена тендопластика. Первичная — 20 случаев, вторичная — 32 (10 — одноэтапная, 22 — двухэтапная). Количество поврежденных сухожилий: 1–31, 2–15, 3–4, 4–2. Итого 81 сухожилие. В послеоперационном периоде применялась гипсовая иммобилизация на 3 недели с последующей разработкой функции пальцев. При исследовании результатов лечения выявлено, что хорошие были получены в 60 % случаев лечения больных со свежими травмами. У пациентов с вторичной сухожильной пластикой хорошие результаты составили 49 %. Выявлено, что столь высокий процент неудач составляли пациенты со стойкими сгибательными контрактурами пальцев. Это было обусловлено, по нашему мнению, рядом причин:

-

1) неправильный выбор длины сухожильного трансплантата;

-

2) неадекватная тактика ведения больных в послеоперационном периоде.

В связи с этим мы прибегли к созданию математической модели функции сгибания пальца.

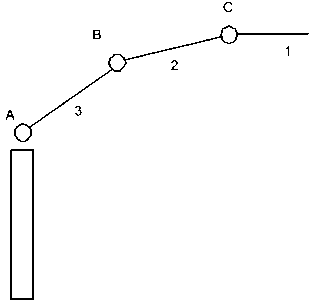

Каждый палец представляет собой простую незамкнутую кинематическую цепь, состоящую из трех звеньев и трех низших одноподвижных вращательных кинематических пар (шарниров А, В, С) (рис. 1).

Рис. 1. Кинематическая цепь 2–5 пальцев кисти

Рассматривая только плоское движение, степень подвижности W этой цепи можно определить по формуле П. Л. Чебышева [1]: W = 3•n–2•p5–p4, где n число подвижных звеньев; в данном случае n = 3, p5 – число низших кинематических пар; в данной цепи p5 = 3, p4 – число высших кинематических пар; в данном случае их нет, то есть p4 = 0.

Тогда W = 3•3 – 2•3 – 0 = 3.

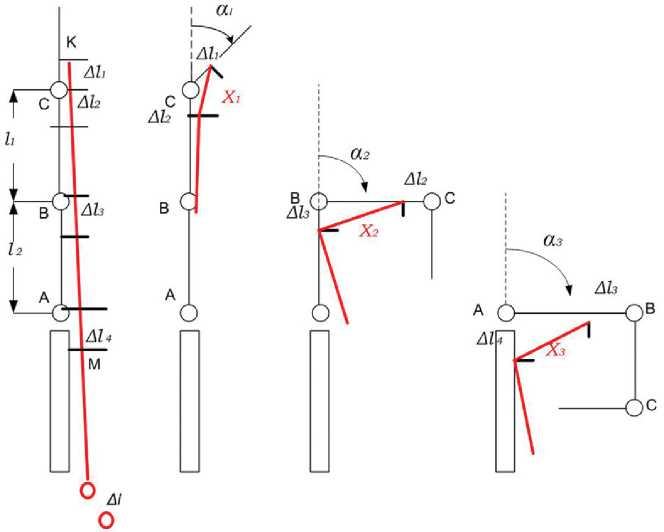

Это означает, что из исходного положения (пальцы разогнуты) в конечное положение (пальцы согнуты) система может перейти последовательным осуществлением трех простейших перемещений (рис. 2).

Рис. 2. Структурная схема пальца в различных его положениях

При срабатывании шарнира C длина сухожилия глубокого сгибателя на участке (∆l1+∆l2) уменьшится, и ее можно определить по теореме косинусов [2]:

X 1 = д/а l 12 + A l 2 2 - 2 - А 1 1 - A l 2 ■ cos ( 180 ° -а 1 )

Аналогично при последовательном срабатывании шарниров В и А.

X 2 = 7( / 1 — A l 2 ) 2 + A l 32 - 2 • ( 1 - A l 2 ) • A l 3 • cos а 2 ;

X 3 = ^Q 2 - A 1 3 ) 2 + A 1 4 2 - 2 ■ ( l 2 - A 1 3 ) ■ A 1 4 ■ cos а 3

Длина сухожилия на участке КМ будет равна:

L = 1 1 + 1 2 + Д 1 1 + Д l 4

где l1 — длина средней фаланги, l2 — длина основной фаланги, ∆l1 — расстояние от оси ДМФС до места инсерции сухожилия глубокого сгибателя к ногтевой фаланге, ∆l2 — расстояние от оси ДМФС до края «кольцевидной» связки средней фаланги, ∆l3 — расстояние от оси ПМФС до края «кольцевидной» связки основной фаланги, ∆l4 — расстояние от оси ПФС до края «кольцевидной» связки пястной кости.

Принимаем во внимание размеры, полученные при исследованиях на трупах, l1 = 26 мм; l2 = 43 мм; ∆l1 = 3 мм; ∆l2 = 5 мм; ∆l3 = 5 мм; ∆l4 = 6 мм и углы α1 = 80º; α2 = 110º; α3 = 90º, получим следующие результаты:

X 1 = V3 2 + 5 2 — 2 • 3 • 5 • cos ( 180 ° - 80 ° ) = 6,26 мм;

X 2 = V ( 26 — 5 ) 2 + 5 2 — 2 • ( 26 — 5 ) - 5 • cos ( 180 ° — 100 ° ) = 20,72 мм;

X 3 = V ( 43 — 5 ) 2 + 6 2 — 2 • ( 43 — 5 ) - 6 • cos ( 180 ° - 90 ° ) = 38,47 мм;

L = 26+43+3+6 = 78 мм.

Тогда суммарное уменьшение длины сухожилия составляет: ∆l = l1+l2+∆l1+∆l2–(X1+X2+X3) = 78–6,26– 20,7–38,47 = 12,55 мм.

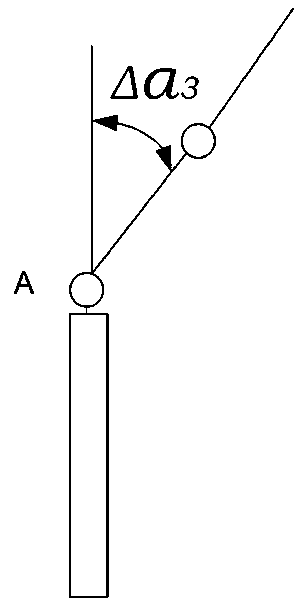

Уменьшение длины сухожилия на участке КМ (длина сухожильного трансплантата) приведет к тому, что в исходном положении не полностью будет раскрываться шарнир А (ПФС), т.е. оси пястной кости и основной фаланги не будут совпадать и угол α3 уменьшится на ∆α3 (рис. 3), которая будет равна:

( 38,47 -Д Х У - ( 43 - 5 ) 2 - 6 2

cos (180 -а,3 - Аа3 )=- = v 3 37 2-(43 - 5) 6

( 38,47 -A X ) 2 - 1508

При ∆X = 2 мм получим ∆α3 = 13°, при ∆X = 1 мм получим ∆α3 = 3°, где ∆X – величина укорочения сухожильного трансплантата.

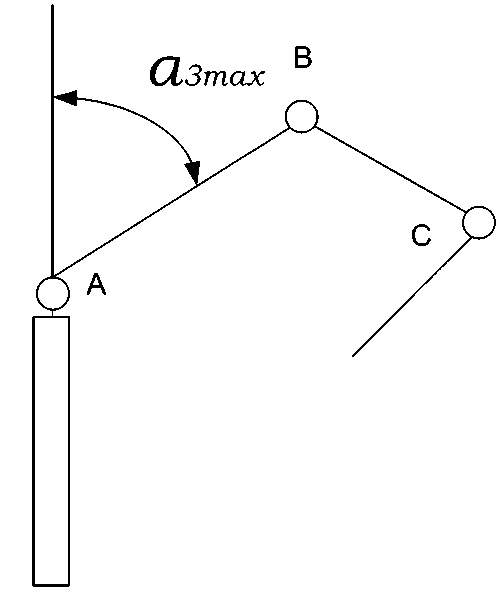

Увеличение длины сухожильного трансплантата на том же участке приведет к уменьшению угла α3 в конечном положении, т.е. не будет обеспечена перпендикулярность пястной кости и основной фаланги

(рис. 4).

Рис. 3. Структурная схема при уменьшении длины трансплантата

Рис. 4. Структурная схема при увеличении длины трансплантата

Наибольшее значение угла α3max будет равно:

cos ( 180 -а 3max ) =

( X3 + A X ) 2 - ( 43 - 5 ) 2 - 62 _ (38,44 + A X ) 2 - 1508

2 - ( 43 - 5 ) - 6 456

При ∆X = 2 мм получим α3max = 73,46º, при ∆X = 1 мм получим α = 83,72º.

3max ,

Полученные результаты свидетельствуют, что укорочение трансплантата на 1 мм приводит к формированию сгибательной контрактуры 3º, на 2 мм — 13º и т.д. Увеличение длины сухожильного трансплантата не препятствует полному разгибанию в межфаланговых суставах, но при этом возникает неполное сгибание в пястно-фаланговых суставах. То есть при удлинении на 1 мм максимальный угол сгибания в пястно-фаланговом суставе составит 83º, на 2 мм — 73º при функционально выгодном угле сгибания 90º.

Решение данной задачи нам виделось в поиске способа определения длины сухожильного трансплантата. С этой целью было выполнено анатомическое исследование на 20 трупных кистях.

Нами производилась препаровка ладонной поверхности кисти с выделением сухожилий сгибателей 2–5 пальцев (рис. 5).

Рис. 5. Препарат кисти. Иссечена кожа, подкожная клетчатка и ладонный апоневроз

После этого выполнялось рассечение костнофиброзных каналов пальцев, отсечение сухожилий поверхностных сгибателей от мест крепления к средним фалангам пальцев (рис. 6).

Рис. 6. Препарат кисти. Отсечены сухожилия поверхностных сгибателей

Затем выделялись сухожилия глубоких сгибателей пальцев и отсекались от ногтевых фаланг дистальнее щели ДМФС на 3 мм (рис. 7).

Далее определяли места отхождения червеобразных мышц от сухожилий глубоких сгибателей пальцев (рис. 8).

Рис. 7. Анатомический препарат кисти. Отсечены сухожилия глубоких сгибателей, определяются места отхождения червеобразных мышц

Рис. 8. Анатомический препарат кисти. Места отхождения червеобразных мышц от сухожилий глубоких сгибателей

После этого выполняли отсечение сухожилий глубоких сгибателей пальцев от места отхождения сухожилий червеобразных мышц и проводили измерение длины (рис. 9).

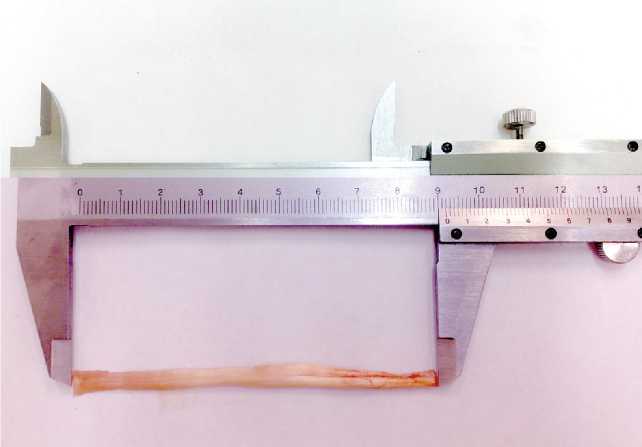

На последнем этапе выполняли вычленение основных фаланг пальцев, и также проводилось из -мерение их длины (рис. 10).

Измерения проводили штангенциркулем «СМ-150-0,02».

Рис. 9. Измерение длины сухожилия глубокого сгибателя (длина трансплантата)

Рис. 10. Измерение длины основной фаланги пальца

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Были получены следующие результаты:

|

Фаланга (мм) |

Сухожилие (мм) |

Отношение |

|

|

2 палец |

39,26 ± 2,5 |

91,90 ± 5,8 |

2,34 |

|

3 палец |

43,50 ± 3,1 |

100,76 ± 6,6 |

2,31 |

|

4 палец |

39,04 ± 2,4 |

90,98 ± 5,6 |

2,33 |

|

5 палец |

30,66 ± 1,8 |

71,22 ± 4,1 |

2,32 |

Мы выявляли отношение длины основной фаланги 2–5 пальцев к расстоянию между местом инсерции сухожилия глубокого сгибателя к ногтевой фаланге и местом отхождения от сухожилия червеобразной мышцы на ладони (длина трансплантата при пластике). В результате исследования определено, что данное отношение для 2–5 пальцев постоянно и равняется 2,3, что позволяет использовать его в качестве коэффициента расчета длины трансплантата. Длина основной фаланги определяется по рентгенограммам.

Используя эти данные в практике, были прооперированы 48 больных (18 женщин, 30 мужчин). Возраст от 13 до 63 лет. Свежие повреждения — 17, застарелые — 31. Количество сухожилий: 1–29, 2–13, 3–4, 4–2. Итого 75 сухожилий. Всем больным выполнена тендопластика: 17 — первичная, 31 — вторичная (двухэтапная). В послеоперационном периоде применялась реабилитация по H. Kleinert, начиная с 3 суток на протяжении 4 недель. Результаты оценивались по H. Kleinert. Отличные и хорошие результаты отмечены в 74 % случаев.

ВЫВОДЫ

Математически доказано, что изменение длины сухожильного трансплантата при пластике приводит к нарушению сгибательно-разгибательной функции пальцев.

Способ определения длины сухожильного трансплантата позволяет точно и быстро выполнить опе- рацию и снизить число неблагоприятных исходов хирургического лечения.

Применение ранней послеоперационной мобилизации сухожилий сгибателей позволяет значительно улучшить результаты оперативного лечения.