Обоснование способа хирургического лечения тяжелых форм пролапса женских половых органов

Автор: Сейкина В.А., Жаркин Н.А., Бурова Н.А., Прохватилов С.А.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Новые методы в эксперименте и клинике

Статья в выпуске: 4 (60), 2018 года.

Бесплатный доступ

Разработанный оригинальный способ хирургического лечения тяжелых форм выпадения женских половых органов является анатомически и физиологически обоснованным, в полной мере отвечает понятиям Интегральной теории. Анализ лечения 60 пациенток с диагнозом неполное выпадение матки тяжелой степени (POP-Q II-III) c использованием сетчатого импланта «Vypro II» и собственных тканей показал высокую эффективность проводимой операции, отсутствие интраоперационных осложнений и восстановление функции тазовых органов по результатам плановых осмотров через 3, 12 и 24 месяца. Это позволяет рекомендовать данный метод для хирургического лечения сочетанных форм генитального пролапса тяжелой степени.

Пролапс тазовых органов, хирургическое лечение, сетчатые импланты, интегральная теория

Короткий адрес: https://sciup.org/142222513

IDR: 142222513 | УДК: 618.1-089

Текст научной статьи Обоснование способа хирургического лечения тяжелых форм пролапса женских половых органов

Пролапс женских половых органов является одной из наиболее актуальных проблем в современной гинекологии. Распространенность генитального пролапса составляет от 10 до 50 % в популяции, по данным разных авторов [2, 3, 12]. Только 20 % женщин обращаются за медицинской помощью в связи с развитием тяжелых клинических проявлений [1, 7, 13]. Наиболее распространенными клиническими проявлениями ПТО являются ощущение инородного тела в области промежности, нарушение функции мочеиспускания и дефекации, диспареуния, хроническая тазовая боль.

Существует около 400 способов хирургического лечения пролапса тазовых органов. Однако большинство разработанных методик направлены на коррекцию одного-двух проявлений генитального пролапса [3, 5, 6, 10].

Лапароскопическая сакрокольпопексия является эффективной в лечении апикального пролапса [10, 11], но существенным ограничением данной методики становится ее не достаточно высокая эффективность при опущении передней и задней стенок влагалища.

Однако традиционные реконструктивные операции собственными тканями (передняя, задняя кольпорафия) остаются малоэффективными при выраженных формах ПТО (2–4 ст POP-Q) [9, 11].

Начало Интегральной теории было положено в Королевской больнице в Западной Австралии в начале 90-х гг. Окончательные понятия и положения были сформулированы профессором P. Petros в 1999 г. Главный постулат Интегральной теории: «восстановление формы (структуры) приводит к восстановлению функции». Возникновение дисфункции тазового дна, прежде всего, обусловлено повреждением соединительной ткани в поддерживающих связках тазового дна.

Основными структурами, отвечающими за состояние тазового дна являются: связочный аппарат матки (круглая связка матки, крестцово-маточная связка матки, кардинальные связки), лобково-шеечная фасция, щель леваторов и мышцы тазового дна.

Повреждение лобково-шеечной и влагалищно-прямокишечной фасций – важный элемент патогенеза пролапса тазовых органов, поэтому для устранения выпадения одного усиления связочного аппарата матки может быть недостаточно.

Щель леваторов – пространство, ограниченное с боков пучками лобково-копчиковой и лобково-прямокишечной мышц. Расширение этого пространства также способствует возникновению выпадения женских половых органов.

Матка играет роль центральной структуры в малом тазу, поддерживающую и фиксирующую способность которой обеспечивают связки матки. Из-за наличия прямых и непрямых связей шейки матки практически со всеми структурами тазового дна – любое внутрибрюшное усилие прямо или опосредовано передается на эти структуры. Учитывая несостоятельность собственных тканей, связочный аппарат необходимо укреплять с помощью синтетических имплантов, которые устанавливаются в положении ослабленных связок, а на их месте формируются новые коллагеновые волокна [4].

Восстановление поврежденных структур с сохранением необходимой динамики приводит к восстановлению топографо-анатомического расположения органов малого таза и, как следствие, коррегирует нарушенную функцию [4].

Таким образом, разработка новых методов оперативного лечения тяжелых форм генитального пролапса требует четкого топографоанатомического обоснования.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Обоснование разработанного способа хирургического лечения тяжелых форм пролапса женских половых органов в свете Интегральной теории.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

60 женщин с тяжелыми формами пролапса тазовых органов (POP-Q II–II степени), проходящие лечение в гинекологическом отделении ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», были включены в исследование. Все пациентки были прооперированы по разработанному способу хирургического лечения тяжелых форм выпадения женских половых органов с использованием сетчатого импланта и собственных тканей. (Патент №2581005 «Способ хирургического лечения пролапса тазовых органов от 21.03.2016).

Состояние тазовых органов до операции определялось на основании оценки объективного статуса по Международной классификации POP-Q (Pelvic Organ Prolapsed Quantification). Определение характера клинических проявлений и влияние на качество жизни женщины оценивалось до и после проведенного хирургического лечения на основании подсчета количества баллов по результатам заполнения опросника «пролапс тазовых органов-качество жизни», (ПТО-КЖ) и вопросника для выявления нарушений мочеиспускания.

Основанием для включения в исследование являлось наличие тяжелых форм пролапса тазовых органов (POP-Q II–III степени). Возраст поздней перименопаузы (48–55 лет) и ранней постменопаузы (56–68 лет).

Критериями исключения стали: репродуктивный возраст, возраст поздней постменопаузы, наличие тяжелой экстрагенитальной патологии, сочетание апикального пролапса с энтероцеле и/или гиперактивным мочевым пузырем.

Средний возраст женщин с выпадением тазовых органов 2-й степени составил [(55,9 ± 8) лет] (от 48 до 65 лет), с 3-й степенью – [(59,1 ± 8) лет] (от 50 до 68 лет). Оперативное вмешательство выполнено 20 женщинам с пролапсом тазовых органов 2-й степени и 40 пациенткам – с 3-й (табл. 1).

Таблица 1

Распределение женщин по возрастным группам и степени тяжести ПТО

|

Возрастная группа |

Количество женщин |

|

|

POP-Q II (n-20) |

POP-Q III (n-40) |

|

|

48–49 лет |

5 |

0 |

|

50–55 лет |

4 |

10 |

|

56–60 лет |

7 |

6 |

|

61–65 лет |

4 |

20 |

|

66–68 лет |

0 |

4 |

Преобадающей формой пролапса тазовых органов являлось сочетание неполного выпадения матки с формированием цистоце-ле и несостоятельностью мышц тазового дна. Около четверти всех случаев представляло сочетание апикального пролапса и цистоце-ле. Наиболее редко встречался изолирован- ный апикальный пролапс (табл. 2). Среди клинических проявлений, связанных с выпадением половых органов, преобладало нарушение мочеиспускания. При этом даже тяжелые формы генитального пролапса в 13 случаях не приводили к нарушению функции тазовых органов (табл. 3).

Распределение по формам выпадения женских половых органов

Таблица 2

|

Клиническая форма ПТО |

Кол-во случаев |

% |

|

Изолированный апкальный пролапс |

2 |

0,03 |

|

Апикальный пролапс + цистоцеле + недостаточность мышц тазового дна |

35 |

58,3 |

|

Апикальный пролапс + цистоцеле |

15 |

25,0 |

|

Апикальный пролапс + цистоцеле + ректоцеле |

10 |

16,6 |

Клинические проявления нарушения функции тазовых органов

Таблица 3

|

Количество (n) |

Нарушение функции мочеиспускания |

Нарушение акта дефекации, запоры |

Отсутствие нарушения функции |

|

|

Стрессовое НМ |

Затрудненное мочеиспускание |

|||

|

60 |

15 |

25 |

7 |

13 |

Женщины прооперированы по разработанному способу хирургического лечения тяжелых форм пролапса в гинекологическом отделении ГБУЗ «ВОКБ № 1».

Как объективные критерии эффективности проведенного хирургического лечения оценивались длительность оперативного вмешательства, объем интраоперационной кровопотери, интраоперационные осложнения, ранние послеоперационные осложнения: гематомы, диастаз швов промежности, кожного шва, нарушение функции мочеиспускания, рецидивы пролапса тазовых органов (количество; форма, стадия рецидива), время возникновения рецидива, количество баллов по результатам заполнения опросников.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Особенностью разработанного метода стала одновременная коррекция дисфункции наиболее важных структур, способствующих развитию пролапса. Первым этапом выполнялась передняя кольпорафия с наложением кисетного шва на мышечную стенку мочевого пузыря, перемещение его за урогенитальную диафрагму и подвешивание его за счет наложения нерассасывающихся швов на лобковошеечную фасцию (1–2 уровня в зависимости от степени опущения передней стенки влагалища). Чтобы избежать укорочения и сужения влагалища и развития диспареунии рекомендуем в отношении слизистой влагалища исполь- зовать органосберегающую технику и не допускать чрезмерного иссечения избыточного количества слизистой влагалища.

Далее типично выполнялась задняя коль-поперинеорафия. Проведенные исследования показали, что эффективным является использование доступа через заднюю стенку влагалища (задняя кольпорафия) с выкраиванием треугольного лоскута, как дающий максимальный обзор этой области и возможность симметричного восстановления раны. Сужение щели леваторов осуществлялось за счет сведение пучков лобково-висцеральной мускулатуры (лобково-копчиковая и лобково-прямокишечная мышцы) обеспечивалось наложением нерасса-сывающихся отдельных узловых швов на 2– 3 уровнях.

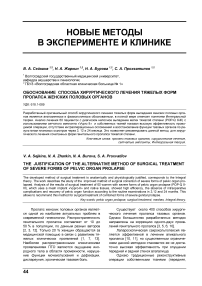

Вторым этапом вскрывалась брюшная полость лапаротомным доступом. Далее надсекали и низводили брюшину прямокишечноматочного углубления до уровня крестцовоматочных связок. Ниже собственной связки яичника в бессосудистой зоне перфорировали широкую связку матки и между ее листками, по направлению круглой связки матки, проводили линейный лоскут сетчатого импланта, до апоневроза и подшивали к нему в состоянии умеренного натяжения (рис. 1).

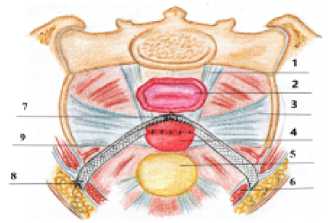

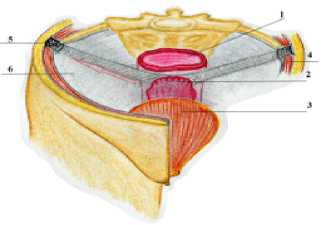

Лигатуры фиксировали к фиброзному кольцу шейки матки между крестцово-маточными связками, перитонизировали за счет брюшины прямокишечно-маточного углубления (рис. 2, 3).

Рис. 1. Малый таз ( вид сверху). Передне-латеральная фиксация сетчатого импланта:

1. Lig. Sacrouterinae (sacrouteral ligament); 2. Rectum; 3. Lig. Cardinal (Cardinal ligament); 4. Cervix uteri (ушитая культя шейки матки); 5. Vesica urinaria (urinary bladder); 6. Латеральный край m. rectus abdominis; 7. Фиксация сетчатого импланта к задней поверхности шейки матки; 8. Фиксация сетчатого импланта к апоневрозу; 9. Сетчатый имплант (mesh)

Рис. 2. Малый таз – вид спереди. Расположение сетчатого импланта после окончания фиксации:

1. Rectum; 2. Cervix uteri (ушитая культя шейки матки); 3. Vesica urinaria (urinary bladder); 4. Латеральный край m. rectus abdominis; 5. Фиксация сетчатого импланта к апоневрозу; 6. Peritoneum parietale; 7. Стрелкой указано расположение (проведение) сетчатого протеза под париетальной брюшиной

Рис. 3. Саггитальный срез малого таза – вид . на зону операции сбоку:

1. Rectum; 2. Фиксация сетчатого импланта к задней поверхности шейки матки (Cervix uteri); 3. Vesica urinaria (urinary bladder);

-

4. Peritoneum parietale; 5. Aponeurosis m.rectus abdominis (апоневроз прямой мышцы живота); 6. Фиксация сетчатого импланта к апоневрозу; 7. Стрелкой указано расположение (проведение) сетчатого протеза под париетальной брюшиной

Тоже самое выполняли с другой стороны. Подвешивающее действие связочного аппарата матки воссоздавалось при помощи композитной, частично рассасывающейся облегченной мультифиламентной сетки, состоящей примерно из одинаковых частей: нерассасывающихся полипролиеновых волокон (Prolene) и рассасывающихся полиглактиновых волокон (Vicryl). Плотность – 30 г/м2, размер пор – 3–4 мм, толщина 0,39 мм. При максимальном натяжении брюшной стенки в 16 Н/см растяжение сетки VYPRO II составляет 24 %. Эндопротез в течение 30 дней прорастает соединительной тканью и надежно фиксируется к окружающим структурам. Перитонизация сетчатого импланта предотвращало развитие осложнений, связанных с инородным телом. Кроме того, переднелатеральная фиксация матки/культи шейки матки является физиологичной, сохраняя умеренную позицию anteflexio, что препятствует развитию тазовой боли, связанной с выраженной ретропозицией матки.

Длительность операции варьировала от 105 до 140 мин (оба этапа), средняя продолжительность составила – 122 мин. Фактором увеличения продолжительности вмешательства стало проведение субтотальной гистерэктомии (по показаниям у 30 женщин: миома матки, гиперплазия эндометрия в постменопаузе). Средний объем кровопотери на первом этапе составляла – (50 ± 10) мл, на втором этапе – (150 ± 20) мл. Интраоперационных осложнений не было.

Согласно результатам заполнения опросников (ПТО-КЖ, опросник мочеиспускания) через 3 месяца 96 % прооперированных женщин отметили восстановление функции тазовых органов, улучшение качества жизни, через 24 месяца наблюдения сохранение функций тазовых органов отметили 93 % прооперированных женщин.

Среди ранних послеоперационных осложнений преобладало нарушение функции мочеиспускания (по типу задержки мочи). Эти случаи регистрировались у женщин с длительным течением заболевания (более 10 лет). У одной пациентки восстановление функции мочеиспускания произошло на 10 сутки послеоперационного периода. У трех женщин функция мочеиспускания восстановилась на 5-е сутки послеоперационного периода. Еще одним осложнением явилось формирование гематомы культи шейки матки (табл. 4).

Таблица 4

Ранние послеоперационные осложнения

|

Гематома культи шейки матки |

2 |

|

Задержка мочеиспускания |

4 |

|

Диастаз швов |

0 |

Через 3 месяца послеоперационного периода зарегистрировано 2 рецидива заднего пролапса с формированием ректоцеле (POP-Q I), что не сопровождалось нарушением функции тазовых органов и при дальнейшем наблюдении не прогрессировало.

Единичный случай отрыва сетки от шейки матки через 2 месяца после операции потребовал повторной фиксации сетчатого импланта. В течение 12 месяцев послеоперационного периода отмечено опущение передней стенки влагалища на уровне нижней трети, с сохранением фиксации мочевого пузыря и шейки матки, отсутствием нарушения функции мочеиспускания. Через 24 месяца наблюдений преобладала недостаточность мышц тазового дна без формирования ректоцеле, что не приводило к нарушению акта дефекации (табл. 5). Случаев диспареунии de novо не выявлено.

Таблица 5

|

Опущение передней стенки влагалища |

Цистоцеле |

Ректоцеле |

Апикальный пролапс (POP-Q I) |

НМТД, без ректоцеле |

|

|

N (60) |

3 (4,2 %) |

0 |

2 (2,6 %) |

1 (1,6 %) |

5 (7,1 %) |

|

3 месяца |

– |

– |

2 |

1 |

– |

|

12 месяцев |

2 |

– |

– |

– |

2 |

|

24 месяца |

1 |

– |

– |

– |

3 |

Отдаленные результаты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, разработанный оригинальный способ хирургического лечения тяжелых форм выпадения женских половых органов является анатомически и физиологически обоснованным. Данная методика направлена одновременно на коррекцию большинства наиболее слабых, поврежденных соединитель-но-тканных структур. Разработанный способ в полной мере отвечает понятиям Интегральной теории. Способ является технически доступным и обеспечивает высокую эффективность с минимальным числом устранимых ранних послеоперационных осложнений и рецидивов в отдаленные после операции сроки .

Анализ полученных результатов показал, что предложенный комбинированный способ хирургического лечения тяжелых форм генитального пролапса является безопасной аль- тернативой традиционным оперативным вмешательствам.

Список литературы Обоснование способа хирургического лечения тяжелых форм пролапса женских половых органов

- Адамян, Л. В. Диагностика и лечение функциональных нарушений тазовых органов в оперативной гинекологии» / Л. В. Адамян, И. Ф. Козаченко, Б. Е. Сашин // Матер. 25 международ. конгресса с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний». - 2012. - 87 с.

- Васин, Р. В. Генитальный пролапс: современные аспекты оперативного лечения (обзор литературы) / Р. В. Васин, В. Б. Филимонов, И. В. Васина // Журнал Экспериментальная и клиническая урология. - 2017. - № 1.

- Оперативная гинекология. 3-е изд. / В. И. Краснопольский [и др.]. - М.: МЕДпресс-информ, 2017. - 320 с.

- Петрос П. Женское тазовое дно. Функции, дисфункции и их лечение в соответствии с Интегральной теорией / П. Петрос // The Female pelvic floor. - Мед. пресс-информ, 2016.

- Сравнительный анализ применения трансвагинальной сакроспинальной фиксации и лапароскопической сакрокольпопексии в лечении пациенток с генитальным пролапсом / И. В. Краснопольская [и др.] // Российский вестник акушера-гинеколога. - 2014. - № 5 (14). - С. 66-70.

- Сравнительный анализ трансвагинальной сакроспинальной фиксации и лапароскопической сакрокольпопексии в лечении генитального пролапса / А. А. Попов [и др.] // Российский вестник акушера-гинеколога. - 2014. - № 5 (14). - C. 66-70.

- Трансвагинальная хирургическая профилактика постгистерэктомического пролапса купола влагалища у пациенток с полным выпадением матки / А. А. Ищенко [и др.]. // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. - 2017. - № 3 (16). - C. 43-46.

- Шкарупа, Д. Д. Протезирующая реконструкция тазового дна влагалищным доступом: современный взгляд на проблему / Д. Д. Шкарупа, Н. Д. Кубин // Экспериментальная и клиническая урология. - 2015. - № 1. - Р. 88-93.

- An International Urogynecological Association (IUGA) / International Continence Society (ICS) joint terminology and classification of the complications related to native tissue female pelvic floor surgery / B. T. Haylen [et al.] // International urogynecology journal. - 2012. - № 5 (23). - Р. 515-526.

- Das R. K. Optimizing pelvic surgery outcomes / R. K. Das // Cleve Clin. J. Med. - 2005. - № 4 (72). - C. 28-32.

- Enhanced recovery pathways in abdominal gynecologic surgery: a systematic review and metaanalysis / J. A. Jeanny [et al.] // Acta Obstetrica et Gyne-cologica Scandinavica. - 2015. - № 95 (4). - Р. 382-395.

- Surgical management of pelvic organ prolapse in women / C. Maher [et al.] // Cochrane Database Syst. Rev. - 2013. - № (4):CD004014. 10.1002/ 14651858.CD004014.pub5.

- DOI: 10.1002/14651858.CD004014.pub5

- The treatment of post-hysterectomy vaginal vault prolapse: a systematic review and meta-analysis / A. W. M. Coolen [et al.] // Int Urogynecol J. - 2017. -№ 28. - C. 1767-1783.