Обоснование технологического процесса прямого комбайнирования зерновых культур с высоким или двойным срезом стеблей

Автор: Ловчиков А.П., Ловчиков В.П., Иксанов Ш.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технические науки: Процессы и машины агроинженерных систем

Статья в выпуске: 5, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье обоснованы составляющие математической модели и приведены результаты теоретических изысканий, раскрывающие взаимозависимости между факторами технологического процесса прямого комбайнирования зерновых культур с высоким или двойным срезом стеблей. Установлена зависимость часовой производительности комбайна от основных факторов, влияющих на эффективность уборки зерновых однофазным способом.

Пропускная способность молотилки, комбайн, рабочая скорость, высокий и двойной срез, промежуточный продукт, зерновые культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/14084309

IDR: 14084309 | УДК: 631.55

Текст научной статьи Обоснование технологического процесса прямого комбайнирования зерновых культур с высоким или двойным срезом стеблей

W ч = 0,1 ͘ ·B ж · V м ·τ т , (1)

где

V м – рабочая скорость комбайна, км/ч;

τ т – коэффициент, учитывающий потери времени по технологическим причинам, τ т = 0,77- 0,83.

Ширина захвата жатки (В ж , м) комбайна из выражения (1) зависит от следующих факторов [3, 4]:

B ж

q

Vm ■ Уз • (1 + у) 8С или где

где

B ж

360 • q

V m • Уз • (1 + у) 8 c

,

q – пропускная способность молотилки комбайна, кг/с;

V м – рабочая скорость комбайна, м/с;

У з – урожайность хлебной массы по зерну, кг/га;

δ с – коэффициент соломистости хлебной массы.

Пропускная способность молотилки комбайна (кг/с) равна [4]:

q = 0,6 • q п • (1 + 1-) X, 8 c

q п – паспортная пропускная способность молотилки комбайна, кг/с. В расчетах q п = 8,5 кг/с;

χ – коэффициент, учитывающий влияние колебаний подачи хлебной массы на пропускную способ-

ность молотилки.

При прямом комбайнировании зерновых культур, кроме продуктивных растений, имеются сопутствующие и непродуктивные стебли в виде сорных растений, поэтому с учетом засоренности выражение (3) примет вид [4]:

1 — q = 0,6 • qп • (1 + -----) • X,

8 c + £

где ε – коэффициент, характеризующий засоренность хлебной массы, доля. Исходя из выражений (2) – (3) запишем равенство:

B ж • V m • У з • (1 + ^ c )

= 0,6 • q n • 1 +

V

8 C + £ )

.

После преобразований получим:

v

M

360 • 0,6 • qn • 1 + I

1 - £ ^

8 c + £ )

• X

Вж • У3 • (1 + 8 С) жЗ С

,

где V м – рабочая скорость движения комбайна, м/с.

Выражение (6) позволяет рассмотреть изменения рабочей скорости комбайна в зависимости от технологических свойств зерновых культур. На основании выражений (1) и (6) можно записать, что часовая производительность комбайна равна:

W4 = 0,1-3,6 • Bж •

(

360 • 0,6 • qn • 1 +

I

1 >

.I

• X

B • У3 • (1 + ^) ЖЗ С

• Tt .

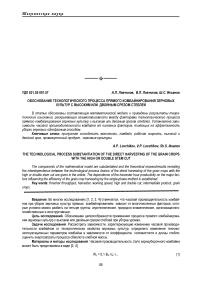

Результаты исследований и их обсуждение . Результаты расчетов (В ж = 6 м, q п = 8,5 кг/с, У з = 120 кг/га) свидетельствуют, что с увеличением как соломистости (δ с ), так и засоренности ( ε ) зерновых культур или хлебной массы, при обмолоте наблюдается снижение рабочей скорости движения комбайна, а следовательно, и часовой производительности, что в итоге отразится на сроках уборки и потерях урожая (рис. 1).

Рис. 1. Изменение рабочей скорости движения ( V м ) комбайна в зависимости от соломистости (δ с ) и засоренности (ε) хлебной массы

В работах [4, 5] говорится, что засоренность хлебной массы оказывает двоякое влияние на часовую производительность комбайна, с одной стороны, сорняки увеличивают влажность хлебной массы, а с другой – уменьшают относительное содержание зерна в ней. При этом фактор влажности сорняков влияет больше на производительность комбайна, чем их удельная масса в общей растительности, поскольку даже при влажности хлебной массы 14,0–16,0 % влажность сорняков колеблется пределах 80,0–85,0 %.

На основании экспериментальных данных выведена общая зависимость пропускной способности молотилки комбайна от основных технологических свойств или агробиологических факторов зерновых культур [6]:

где

q = 0,6 • q п • (1 + ^- ^ ) • X 46,67 • IO - 5 • 4 ч - 6,340 - 3 • 4 ч

^ + £

• (1

-

13,8

2 УЗ

-

0,1 ) У З ),

+ 0,158 • 44 - 0,179 ] ) •

ω нч – влажность незерновой части урожая (НЧУ), %;

У з – урожайность хлебной массы по зерну, ц/га.

Величина влажности незерновой части урожая (ω нч ) может быть определена по формуле [6]:

4 нч =

4с • ^С •(1 - £) + 4СОР • £ •(1 + ^С )

^ c + £

где ω с – влажность соломины стебля при прямом комбайнировании зерновых культур, %. В расчетах ω с ϵ (15,0–40,0) %;

ω сор – влажность сорных растений хлебной массы, %.

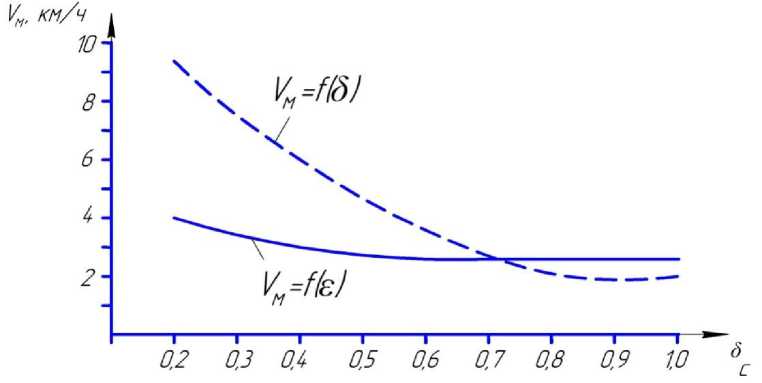

В результате расчетов по формулам (8)–(9) получены графические зависимости на рис. 2, из которых следует, что независимо от объекта воздействия (соломина стебля или сорные растения) происходит увеличение влажности НЧУ с повышением влажности, как соломины стебля, так и сорных растений, а вследствие этого и снижение пропускной способности молотилки комбайна, что в свою очередь отражается на рабочей скорости движения и часовой производительности комбайна.

Рис. 2. Изменение влажности незерновой части урожая (ш нч ) и пропускной способности молотилки (q) комбайна в зависимости от влажности соломины стебля (Ш с ) и сорных растений (Ш сор )

Графические зависимости (рис. 2) ω нч = f(ω сор ) при различной степени засоренности ( ε = 0,05 и ε = 0,1 или от 5,0 до 10,0 %) свидетельствуют о том, что с повышением засоренности хлебной массы, то есть доли влажных сорных растений в общей массе, наблюдается резкое увеличение влажности хлебной массы, а это негативно влияет на пропускную способность молотилки, а следовательно, и на рабочую скорость движения комбайна.

В производственных условиях [4, 5, 6] практически все поля зерновых культур засорены в той или иной степени, поэтому увеличение высоты среза на каждые 0,10 м (100 мм) приводит к уменьшению засоренности хлебной массы яровых зерновых культур в среднем на 4,3 %. Уменьшение засоренности и сокращение массы НЧУ, поступающей на рабочие органы молотилки, положительно влияет на выполнение технологического процесса комбайна. Так, увеличение высоты среза на каждые 0,10 м (100 мм) приводит к сокращению массы НЧУ, поступающей в молотилку (яровых на 19,0 %) [4, 5], а это приводит к снижению потерь зерна за молотилкой, особенно свободным зерном в соломе, а также к повышению рабочей скорости движения и часовой производительности комбайна.

Причем из зависимостей рис. 1 видно, что на изменение рабочей скорости движения комбайна более интенсивно влияет такой фактор, как соломистость (δ с ) хлебной массы, который определяется (m c / m c +m з ), то есть соотношением зерна (m з ) и соломы (m с ) по массе. Соотношение зерна и соломы по массе определяет коэффициент соломистости хлебной массы:

m

8 с = C (10)

m3 + mc где mс – масса соломины стебля, г (кг);

m з – масса зерна колоса, г (кг).

На основании экспериментальных данных методом наименьших квадратов (МНК) была получена аналитическая зависимость вида δ с = f(Δl i ):

δ с = 4,645·Δl i2 –1,692·Δl i + 0,724, (11)

где Δl i – уменьшение длины соломины стебля (пшеница Саратовская 38) от основания на линии среза стерни, м. Величина Δl i изменяется от 0 до 0,20 м с шагом – 0,05 м. Значению Δl i = 0 соответствует коэффициент соломистости хлебной массы δ с = 0,724 при средней длине соломины стебля l c = 0,49 м.

Тогда рабочую скорость движения (м/с) комбайна с учетом изменения коэффициента соломистости (δ с ) в зависимости от высоты срезаемой части стеблей можно записать как

1 - ε

216 ⋅ q П ⋅ (1 + ) ⋅ χ

V =

М =

δ - ε

B ж ⋅ У З ⋅ (1 + δ с )

или

216 ⋅ q ⋅ (1 + 1 - ε ) ⋅ χ

П (4,645 ⋅ ∆ l 2 - 1,692 ⋅ ∆ l + 0,724) + ε

.

М B ⋅ У ⋅ (4.645 ⋅∆ l 2 - 1,692 ⋅ ∆ l + 1,724)

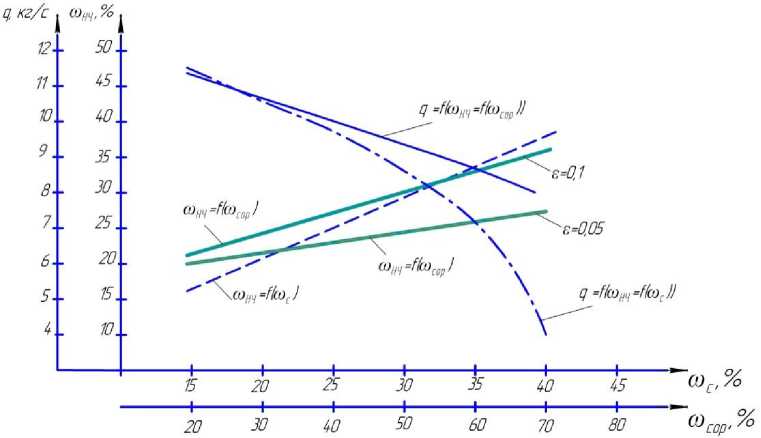

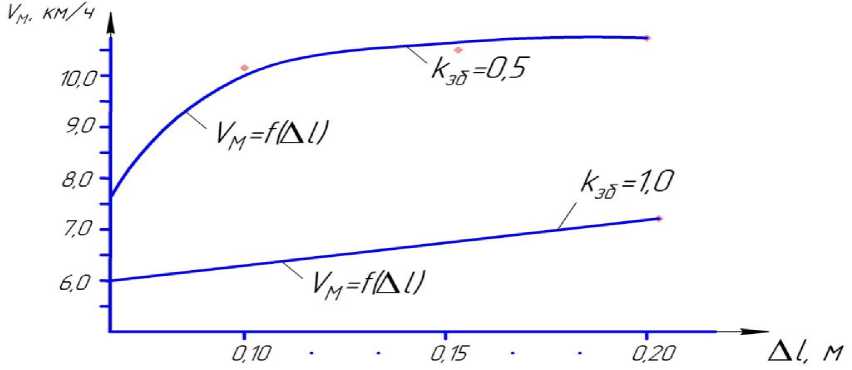

Совместное решение выражений (12) и (1) позволяет получить изменение часовой производительности комбайна при прямом комбайнировании зерновых культур в зависимости от технологического параметра – длины промежуточного продукта соломины стебля. Результаты расчета рабочей скорости движения комбайна по выражению (12) приведены на рис. 3.

Рис. 3. Изменение рабочей скорости движения (V м ) комбайна в зависимости от уменьшения длины соломины стебля (Δl) от основания на линии среза стерни при прямом комбайнировании зерновых культур

Из рис. 3 видно, что уменьшение длины соломины стебля при их срезе во время скашивания прямым комбайнированием положительно сказывается на рабочей скорости движения машины. Особенно при образовании промежуточного продукта соломины стебля от 0 до 0,10 м от основания линии среза стерни. В этом случае, как показывают расчеты, рабочая скорость движения комбайна увеличивается до 23,0 % по сравнению с традиционным прямым комбайнированием зерновых культур.

Общеизвестно [4, 5, 7], что влажность верхней зерносодержащей части хлебной массы составляет 15,0–25,0 %, а нижней (соломистой) – 21,0–48,0 %. Наличие более влажной нижней части стебля, чем верхней, будет отрицательно сказываться на пропускной способности молотилки, а следовательно, и на рабочей скорости движения, и часовой производительности комбайна. В исследованиях [4, 5, 7] отмечается, что даже в тяжелых условиях работы возможно увеличить производительность комбайна на 20,0–50,0 %, поскольку каждый сантиметр длины нижней части стебля, не поступившего в молотильный аппарат комбайна, позволяет повысить производительность машины на 1,5–2,0 %.

В этом случае изменится энергоемкость процесса обмолота хлебной массы комбайна, которую можно представить в виде баланса следующих составляющих:

N об = N т + N из + N c + N з ,

где N т – мощность, потребная на преодоление трения вызванного сжатием хлебной массы в зазорах, кВт;

N из – мощность, потребная на преодоление трения от изгиба стеблей, кВт;

N с – мощность, потребная на разрыв стеблей, кВт;

N з – мощность, потребная на разрушение колосьев, кВт.

Результаты расчетов свидетельствуют, что суммарная потребная мощность процесса обмолота хлебной массы молотильного аппарата комбайна уменьшается на 5,8–6,8 % при уменьшении длины стеблей. Это позволяет перераспределить эффективную мощность двигателя комбайна в сторону повышения рабочей скорости движения машины, то есть [8]:

V =

M

Ne ’ k З N ХХ

(G • f„'270 - nТА) + (Nуд - Bж • Ухл /360) , где Vм – рабочая скорость комбайна, км/ч;

N е – эффективная мощность двигателя, кВт;

k з – коэффициент загрузки двигателя;

N хх – мощность двигателя на холостой привод рабочих органов, кВт;

G – эксплуатационный вес комбайна, кг.

Величина G = G к + G з ·k зб , где G к – собственный вес комбайна, G к = 10500 кг; G з – вес зерна бункера, G з = 6000 кг; k зб – коэффициент заполнения бункера комбайна зерном, доля. В расчетах k зб = 1,0 и k зб = 0,5;

-

f е – коэффициент сопротивления движению;

-

η та – тяговый коэффициент полезного действия комбайна;

N уд – удельная мощность на единицу массы, кВт·с/кг;

B ж = B жк · k ш – рабочая ширина захвата жатки, м, где B жк – конструктивная ширина захвата жатки; k ш – коэффициент использования ширины захвата жатки;

У хл – урожайность (биологическая над линией среза ) хлебной массы. Величина У хл = У з ·(1+ δ с ), ц/га.

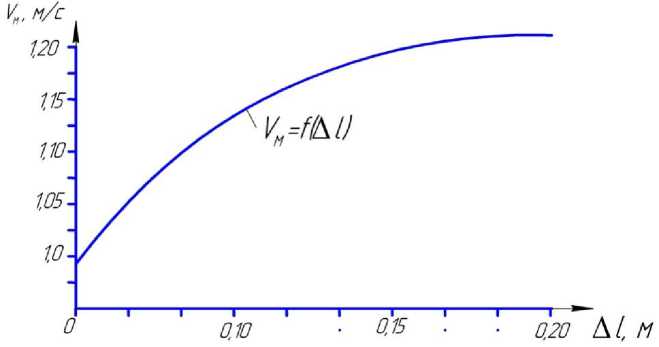

Результаты расчетов по формуле (14) отражены на графической зависимости рис. 4.

Рис. 4. Изменение рабочей скорости движения комбайна в зависимости от уменьшения длины стеблей (Δl) зерновых культур и степени заполнения бункера зерном (k зб )

Зависимость на рис. 4 свидетельствует о том, что с уменьшением длины стеблестоя при прямом ком-байнировании зерновых рабочая скорость движения машины может быть увеличена с 6,0 до 6,9 км/ч, то есть на 15,0 % (степень заполнения бункера зерном 100,0 %). При степени заполнения бункера комбайна зерном на 50,0 % рабочая скорость машины может быть увеличена с 7,6 до 10,3 км/ч, то есть на 35,5 %. Отсюда следует, что снижение соломистости хлебной массы за счет уменьшения длины стеблей (l c – Δl i ) при прямом комбайни-ровании зерновых культур положительно оказывает влияние на часовую производительность комбайна.

Заключение . Таким образом, аналитические зависимости, раскрывающие взаимосвязь между коэффициентом соломистости, рабочей скоростью движения и часовой производительностью комбайна и длиной промежуточного продукта соломины стебля, свидетельствуют о целесообразности высокого или двойного среза стеблей при прямом комбайнировании зерновых культур.

Уменьшение соломистости хлебной массы за счет изменения соотношения зерна и соломы по массе посредством длины стеблей зерновых культур в момент их скашивания при прямом комбайнировании позволяет увеличить рабочую скорость на 15,0–35,0 %, а следовательно, и часовую производительность комбайна, что отразится на сроках уборки и потерях урожая. При этом суммарная потребная мощность процесса обмолота хлебной массы молотильного аппарата комбайна снижается на 5,8–6,8 % при прямом ком-байнировании с высоким или двойным срезом стеблестоя.

Список литературы Обоснование технологического процесса прямого комбайнирования зерновых культур с высоким или двойным срезом стеблей

- Проектирование и организация эффективного процесса уборки зерновых культур/М.М. Константинов, А.П. Ловчиков, В.П. Ловчиков . -Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2011. -144 с.

- Ловчиков А.П., Ловчиков В.П., Иксанов Ш.С. Методический подход к разработке процесса прямого комбайнирования зерновых культур с двойным срезом стеблей//Вестн. КрасГАУ. -2015. -№ 1. -С. 89-94.

- Жалнин Э.В. Презентация курса лекций по теоретическим и прикладным проблемам механизации сельскохозяйственного производства. -М.; Алматы, 2011. -216 с.

- Алферов С.А., Коломин А.И., Угаров А.Д. Как работает зерноуборочный комбайн. -М.: Машиностроение, 1981. -190 с.

- Пугачев А.Н. Контроль качества уборки зерновых культур. -М.: Колос, 1980. -255 с.

- Орманджи К.С. Уборка колосовых культур в сложных условиях. -М.: Россельхозиздат, 1985. -145 с.

- Смолинский С.В., Мироненко В.Г. Высота срезания как фактор повышения эффективности функционирования зерноуборочного комбайна//Техника будущего: перспективы развития сельскохозяйственной техники: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. -Краснодар: КубГАУ, 2013. -С. 38-39.