Обоснование технологии очистки семян пшеницы

Автор: Абидуев А.А., Абидуев аЛ.А.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 4 (35), 2011 года.

Бесплатный доступ

Разработана технология очистки семян пшеницы от трудноотделимых примесей, по комплексу признаков: толщине, скорости витания, длине, плотности, форме и углу трения.

Семена, трудноотделимые примеси, признаки делимости, очистка, комплекс признаков, машин

Короткий адрес: https://sciup.org/142142384

IDR: 142142384 | УДК: 631.362.34:631.53.01

Текст научной статьи Обоснование технологии очистки семян пшеницы

Посевы зерновых культур в хозяйствах Сибирского федерального округа, в отличие от других регионов, имеют высокую засоренность такими сорняками, как овсюг и татарская гречиха [1], что является одной из основных причин неудовлетворительного качества семенного материала. Так, высеваемые в хозяйствах семена имеют низкое качество в основном по засоренности, в частности по содержанию семян сорных растений [2]. В хозяйствах ежегодно высевалось свыше 40% семян низкого качества, а доля семян первого класса составляла около 30%, что значительно ниже, чем в других регионах [3].

В хозяйствах Республики Бурятия в последние годы доля некондиционных семян в общем объеме семенного фонда достигает 37-39%. Семена некондиционны в основном также по содержанию семян сорных растений.

В процессе послеуборочной машинной обработки, и в частности при очистке, качество семян как свойство их совокупности в целом повышается за счет удаления из исходного материала семян сорных и других культурных растений, мелких (малопродуктивных) и дробленых семян основной культуры, органических и минеральных примесей. Наряду с этим значительное количество семян в процессе очистки подвергается механическим воздействиям разного рода и интенсивности со стороны рабочих органов машин и транспортирующих устройств, что приводит к травмированию семян, следовательно, снижению их продуктивных свойств. Продуктивность семян определяется их способностью дать, в зависимости от внешних условий, то или иное количество полезного продукта, отвечающего по своему качеству установленным кондициям [4, 5].

Уровень травмирования семян зависит от степени травмирования зерноуборочными комбайнами, транспортирующими средствами, машинами для послеуборочной обработки и посева. Если принять общее повреждение семян за 100%, то травмирование их при уборке комбайнами достигает 20-35%, машинами послеуборочной обработки – 25-50%, посевными машинами – 2-6% [6, 7, 8].

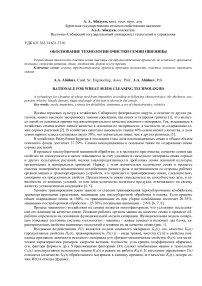

Процесс машинного воздействия на семена является многофакторным, что усложняет исследование его влияния на качество семян. Влияние рабочих органов машин на качество семян в процессе обработки определяли на основании функциональной модели сепарации. Функциональная модель сепарации описывает состояние системы «технология – машины – живые семена» и включает два блока, характеризующих свойства машинных технологий и влияние их на качество семян (рис. 1).

Входными воздействиями F(t) являются подача семенного материала G И (t) , его качество К И (t) (продуктивные свойства П И (t) , травмированность Р i (t) (i – виды травм), чистота C i (t) ) и свойства комплекса признаков делимости исходного материала ψ(t) (физико-механические свойства Ф И (t) : статистические характеристики размеров, скорости витания, плотности, угла трения, коэффициента сферичности, фактора формы и др.). Управляющими факторами D(t) служат комбинации машин в технологии С М (t) , конструктивное исполнение машин К М (t) и режим их работы R М (t) . К выходным переменным Y(t) относятся количество G 0 (t) обработанного материала в единицу времени, его качество К 0 (t) , потери семян W(t) в отходы (фураж).

Рис. 1. Функциональная модель машинного воздействия на семена

Травмирование семян машинами определяли следующими параметрами: величиной статической нагрузки Q i (t) и ее частотой to i (t) , величиной динамической нагрузки Q i (t) и ее частотой «i (t) (i = 1, 2...n – количество машин в технологии).

Качество обработанных семян оценивали продуктивностью n0(t), различного рода травмами P0(t), физико-механическими свойствами Ф0(t) (однородностью комплекса признаков, массой 1000 семян), а также стандартами на качество семян.

Условия эффективного функционирования технологии очистки и сортирования семян могут быть записаны в следующем виде:

W(t) = I W(t) < К 1 G c (t) + К 2 Gc(t) ( 100^ К 1 ) +... + KnGc(t)

Y c = (B(t),n o (t), Ф о (t),P oo (t), C(t);

К o (t) = (C > C,B > B'3 < 3,3c ^ 3 C ),

( юс- к 1 -..-К^ 1 )

;

где K i - допустимые потери семян в отходы, установленные агротребованиями, %; У С - урожайные свойства семян;

-

В, С, З, ЗС, В / С , З, З С - соответственно всхожесть, чистота семян, содержание в них семян других растений, в том числе сорных, и регламентируемые стандартом показатели.

Семена овсюга отличаются от семян пшеницы по длине, они могут быть выделены из семенного зерна в овсюжных цилиндрах, причем размер ячеек в каждом конкретном случае необходимо выбрать равным 1,1 – 1,2 максимальной длины семян основной культуры [9]. В семенах пшеницы наиболее трудноотделимой примесью является татарская гречиха, так как вариационные кривые их по размерам, скорости витания, плотности и углу трения перекрываются. Обоснование технологии очистки семян от трудноотделимых примесей и определение комплекса машин может быть осуществлено на основе анализа делимости зерновой смеси. При этом необходимо рассматривать комплекс четырех, пяти и более признаков [10], а также корреляцию между признаками [11, 12]. Машины для очистки и сортирования семян выбираются с рабочими органами, разделяющими компоненты зерна по выявленным признакам. В качестве критерия эффективности разделения двухкомпонентной смеси использовали критерий, предложенный инженерами В.Г. Ньютоном и Г.В. Ньютоном [13].

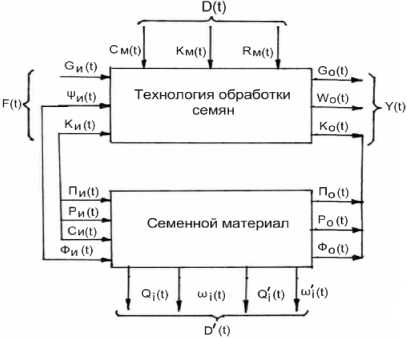

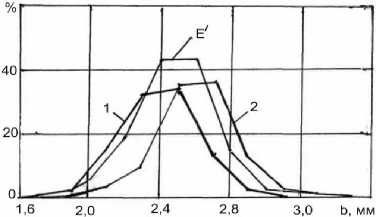

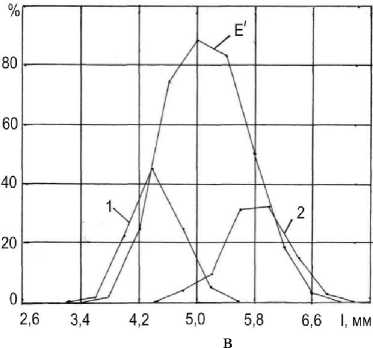

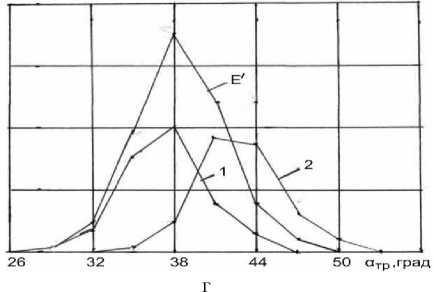

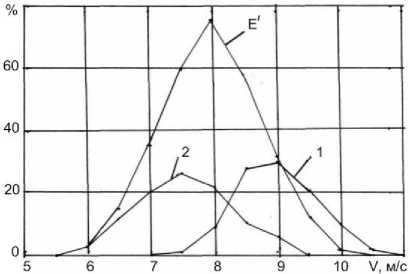

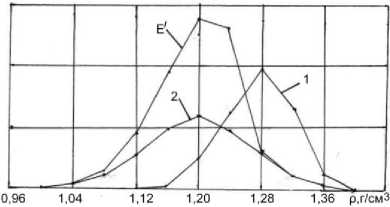

Вариационные кривые семян пшеницы и татарской гречихи по размерам, скорости витания, углу трения и плотности и эффективность их разделения по этим признакам приведены на рисунке 2.

Анализ вариационных кривых семян пшеницы и татарской гречихи показывает, что достичь высокой эффективности разделения их по одному признаку из рассмотренных не представляется возможным, поскольку вариационные кривые большинства признаков значительно перекрываются. Наибольшего теоретического эффекта разделения Е' = 88% можно достичь при разделении исходной смеси по длине, а наименьший эффект Е = 43-45% - при разделении зерновой смеси по поперечным размерам. Наибольшая эффективность разделения зерновой смеси по скорости витания составляет Е/ = 75%, углу трения - Е = 71%, плотности - Е = 55%. По значимости признаки разделения располагаются в следующей последовательности: длина (Е/ = 88%), скорость витания (Е = 75%), угол трения (Е = 71%), плотность (Е = 55%) и поперечные размеры (Е = 43-45%). Семена пшеницы и татарской гречихи отличаются по форме, и поэтому определяли значение седьмого признака – фактора формы частиц [10], физический смысл которого заключается в отношении действительного объема частицы к объему параллелепипеда с тремя ее размерами (толщиной, шириной и длиной). Значение фактора формы семян пшеницы и татарской гречихи составляет соответственно 0,703 и 0,287, то есть они по рассматриваемому призна- ку имеют существенное различие. Такое различие объясняется тем, что семена пшеницы имеют гладкую округлую форму, а семена татарской гречихи – трехгранную форму с острой вершиной и вогнутыми посередине гранями.

Проведено исследование корреляционной связи между признаками семян пшеницы и татарской гречихи. Установлена тесная корреляционная связь между размерами семян пшеницы и татарской гречихи (длиной и поперечными размерами, толщиной и шириной), а также между размерами семян и индивидуальной массой их. Скорость витания семян коррелирует с плотностью, индивидуальной массой и размерами частиц тесной положительной связью.

б

а

д

Рис. 2. Вариационные кривые семян пшеницы и татарской гречихи по толщине (а), ширине (б), длине (в), углу трения (г), скорости витания (д) и плотности (е) и эффективность их разделения Е/ по этим признакам: 1 – пшеница; 2 – татарская гречиха

е

Из семенного зерна могут быть выделены короткие примеси (татарская гречиха) в кукольных цилиндрах триерного блока (куколеотборнике), легкие мелкие и крупные примеси соответственно в пневмоканалах и на решетах с круглыми и продолговатыми отверстиями воздушно-решетных машин. Примеси, имеющие различия от семян по плотности, могут быть выделены из обрабатываемого материала на пневмосортировальном столе, по форме и углу трения – на ленточном фрикционном сепараторе (горке) [10, 14].

Мелкие примеси и мелкие (неполноценные) семена основной культуры, а также крупные примеси могут быть выделены из семенного зерна на решетах с продолговатыми и круглыми отверстиями. Для выполнения этих операций выбираем решета с продолговатыми отверстиями, которые имеют более высокую производительность и эффективность. На колосовом решете необходимо выделить крупные се- мена татарской гречихи, перекрывающиеся с семенами основной культуры по длине. Кукольный цилиндр необходимо выбрать с диаметром ячеек, равным 1,05-1,15 максимальной длины коротких примесей (семян татарской гречихи). В условиях рассматриваемого региона необходимо выбрать кукольные цилиндры с диаметром ячеек 5,6-6,3 мм [15].

При определении последовательности обработки семян предпочтение отдается более производительным машинам. Воздушно-решетные машины имеют более высокую производительность, чем триеры, пневмосортировальные столы и ленточные сепараторы (горки). Поэтому семенное зерно при вторичной очистке и сортировании рекомендуется обработать в воздушно-решетной машине, кукольных и овсюжных цилиндрах, пневмосортировальном столе и фрикционном сепараторе. Производственная проверка разработанной технологии подтвердила ее высокую эффективность. Элитные и репродукционные семена за один пропуск через поточную линию доводятся по содержанию семян сорных растений (татарской гречихи и овсюга) до норм стандарта.

Таким образом, разработана технология очистки семян пшеницы от трудноотделимых примесей по комплексу признаков: толщине, скорости витания, длине, плотности, форме и углу трения, включающая обработку зерна на воздушно-решетной машине, овсюжном и кукольном триерах, пневмосорти-ровальном столе и ленточном фрикционном сепараторе. При этом колосовое решето необходимо выбрать с такими отверстиями, чтобы на нем выделялись крупные семена татарской гречихи, кукольные цилиндры выбираются с диаметром ячеек, равным 1,05-1,15 максимальной длины коротких примесей (татарской гречихи), овсюжные цилиндры – с диаметром ячеек, равным 1,1-1,2 максимальной длины семян основной культуры.