Обоснование типового капельного орошения томатов на Губа-Хачмазском массиве

Автор: Адыгозалов Мушвиг Назим

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 8 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

В представленной статье рассмотрено насколько типично для природных условий Губа-Хачмазского массива применение капельного орошения. Исследования проведены на томатах на экспериментальном участке в Шабранском районе. Математически выполнены расчеты по оценке эффективности полива и представлена модель капельного орошения.

Полив, капельное орошение, гранулометрический состав, испарение, пористость, количество осадков, плотность твердой фазы почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/14120672

IDR: 14120672 | УДК: 626.84 | DOI: 10.33619/2414-2948/69/14

Текст научной статьи Обоснование типового капельного орошения томатов на Губа-Хачмазском массиве

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

Исследования проводилось в фермерском хозяйстве Шабранского района. Опытный участок состоял из 0,4 га плантаций томатов, который орошался бороздами и капельным орошением.

Типизация выбранных экспериментальных полей для массива оценивается на основе гипотезы о случайной зависимости коэффициентов соответствия и координат. Задача типизации в данном случае, это определение количественных измерений подобия областей и массивов, характеризующихся рядом признаков, суть методики которой поясняется ниже.

Природные условия Губа-Хачмазского массива характеризуются множеством факторов и особенностей. Поскольку одни из этих факторов играет основную роль в процессе, его следует рассматривать как первичный, а другие — как относительно незначительные. Используется интеллектуальная концептуальная модель, основанная на «теории вероятности» [1, 3].

Математически эта проблема выражается по следующей форме: вероятность того, что случайный (m) — мерный (vm) вектор, пространственно (m) — мерное (S m ) поле принадлежит пространству, и символически выражается следующей формулой:

P • ( W m C S m ) = J S m ... J ^ • ( a i -a 2 .. ^ n ) • d m ... d pi0 n (1)

Эта зависимость дает начальное представление о характере и типе информации, необходимой для решения проблемы. Для изучения в первую очередь следует выбрать показатели, определяющие их типичность.

После выбора индикатора необходимо полностью изучить факторы в области их относительной типичности. Показатели бывают не одноименными и следовательно, их математическое обозначение не только является смешанным, но и должно подчиняться закону распределения соответствующей вероятности. Таким образом, необходимо определить тип закона распределения показателей первичной эмиссии.

mm

P = П Ч1 " П ^ " Pka ) ]}

где: m — количество символов; k — количество знаков первой степени; — символ умножения; а — количество второстепенных признаков; P k , a — вероятность совпадения одноименных знаков. Вероятность появления одноименных признаков рассчитывается следующим образом:

P a =Ф * (

S • —a S • —a

—----) -Ф ( — i ----)

Ta

Ta

где: а — нижняя и верхняя границы эталонного диапазона характеристик в области практики; S — средний квадрат наклона знаков зоны; a — математическое ожидание знаков зоны; T a интеграл вероятностей (функция Лапласа).

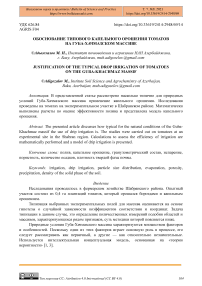

Из выражений 2 и 3 видно, что для расчета P k , a необходимо знать закон распределения случайных величин характеристик экспериментального участка и зоны. После того, как станет известна регулярность распределения случайных величин, составляется блок-схема расчетной модели усреднения. В схеме символы первого порядка расположены на последовательной прямой, а символы второго порядка — на параллельных линиях [2] (Рисунок).

Исходя из этого, для расчета P k , a по закону распределения знаков и статическим характеристикам величин a и T a нижнюю и верхнюю границы эталонного диапазона знаков в поле эксперимента (S i , S i ,) требуется установить. Нижний и верхний пределы диапазона можно определить по следующей формуле:

S/ = a- — 3 • т и S• = a. + 3 • т .

i i a i i i a i

Основными характеристиками блок-схемы являются скорость проникновения воды в почву, гранулометрический состав почвы, испарение и количество атмосферных осадков; В качестве второстепенных характеристик были приняты пористость почвы, плотность твердой фазы, плотность скелета почвы и минимальная влажность. Информация о выбранных функциях представлена в Таблице 1, разработана соответствующая блок-схема (Рисунок).

Рисунок 1. Блок-схема размещения особенностей типичности объекта исследований по Губа-Хачмазскому массиву

Данные были проанализированы в соответствии с существующей методологией, и рассматриваемая модель была рассчитана по следующей формуле:

P = P 1 × P 2 × P 3 × P 4 × [1-(1-P 5 ) × (1-P 6 ) × (1-P 7 ) × (1-P 8 )]

где: P 1 — скорость водопоглощения, мм/мин; P 2 — гранулометрический состав, <0,01 мм %; P 3 — испарение, мм; P 4 — количество осадков, мм; P 5 — пористость грунта, %; расчеты проводились с использованием данных Таблицы.

P = P 1 X P 2 X P 3 x P 4 X [ 1-(1-P 5 ) X (1-P 6 ) X (1-P7) X (1-P8) ] = Q,99xQ,95xQ,95xQ,91x [ 1-(1-0,90) x (1-0,85) x (1-0,84) x (1-0,65) ] = 0,8QxQ,99 = 0,792 = 79,2%.

Таблица

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧВЫ ГУБА-ХАЧМАЗСКОГО МАССИВА

|

^ |

Признаки |

§ 3 Q s s s |

Объект исследования |

Губа-Хачмазский массив |

s 13 § 5 S Ф |

||

|

0 s $ |

* § О* 0 |

'S s |

Диапазон эталона |

||||

|

P 1 |

Скорость водопроницаемости |

мм/мин. |

1,17 |

0,48 |

4 |

1,76–2,07 |

0,99 |

|

P 2 |

Гранулометрический состав |

< 0,01 мм % |

38,2 |

2,39 |

6 |

24,04–65,56 |

0,95 |

|

P 3 |

Испарение |

мм |

800 |

81,65 |

3 |

980–1200 |

0,95 |

|

P 4 |

Кол-во осадков |

мм |

363 |

56,18 |

4 |

200–220 |

0,91 |

|

P 5 |

Порозность почв |

% |

48,0 |

8,30 |

6 |

39,5–49,5 |

0,90 |

|

P 6 |

Плотность твердой фазы почв |

г/см3 |

2,70 |

0,07 |

3 |

2,60–2,70 |

0,85 |

|

P 7 |

Плотность скелетности почв |

г/см3 |

1,41 |

0,08 |

3 |

1,38–1,55 |

0,84 |

|

P 8 |

Минимальная влагоемкость |

% |

19,8 |

1,06 |

4 |

20,30–29,10 |

0,65 |

Вероятность идентификации для Губа-Хачмазского района по 8 признакам в исследуемом районе Шабранского района P = 0,792 или 79,2%.

По результатам расчета полученная цена может быть признана удовлетворительной для региона и гарантирует, что район исследований типичен для Губа-Хачмазской зоны.

Список литературы Обоснование типового капельного орошения томатов на Губа-Хачмазском массиве

- Мамедов Н. Р., Мамедов Б. М. Математическая обработка результатов эксперимента. Баку, 2005.

- Кмурман Б. Ю. Руководство по решению задач теории вероятностей и математической статистики. Баку, 1980.

- Шабанов В. В., Рудаченко Е. П. Типизация сельскохозяйственных мелиоративных объектов // Вестник сельскохозяйственных наук. 1971. №1. С. 83-86.