Обоснование волнового механизма разрушения замораживающих колонок при проходке вертикальных шахтных стволов

Автор: Паланкоев И.М.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Математика. Физика

Статья в выпуске: 1 (56) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219706

IDR: 140219706

Текст статьи Обоснование волнового механизма разрушения замораживающих колонок при проходке вертикальных шахтных стволов

Проведя анализ статистических данных о проходках шахтных стволов в искусственно замороженных

Для характеристики нижней границы волновода, а, следовательно, для классификации его типа оценим коэффициент отражения от этой границы.

При вариации скорости продольных волн в замороженной глине в диапазоне q = Cзам = 2800 - 3200 м/с и при скорости в замороженном песке С = Сзам = 5600 м/с коэффициент преломления Р- волны составляет C , среднее значение n = — = 0,5 - 0,7

C2 , , n = 0,536, а при отношении плотностей замороженного песка рпес = 2,6 -103 кг/м3 и глины ргл = 2.0 -103 кг/м3 равно рпес _ ^. В этом случае коэффициент

ргл

отражения по давлению определяется

V ср

( р песСпес ) ( р глСгл )

\ р песСпес )+ ( р глСгл )

= 0,312 - 0,22

Таким образом, нижнюю границу можно отнести к разряду «сильной» границы, а данный волновод по соотношению акустических характеристик, составляющих его сред аналогичен так называемому приповерхностному каналу с верхней свободной границей (верхняя среда – воздух) и с нижней резкой границей, на которой n < 1.

При взрыве заряда ВВ на каждом из концов волновода (при этом задача решается в плоскости) внутри его возникает сложное интерференциальное волновое поле, состоящее из теоретически бесконечной суммы нормальных волн, различных номеров l . Каждая нормальная волна номера l является бегущей вдоль оси волновода (вдоль координаты Х) со своей фазовой скоростью C ,которая зависит от номера волны l , частоты источника f , высоты волновода h и свойств среды внутри волновода. В то же время каждая нормальная волна номера l является стоячей по толщине волновода h (вдоль оси Z), то есть амплитуда каждой нормальной волны номера l . Так, например, в простейшем случае, когда коэффициент отражения от нижней абсолютно жесткой границы '^ = 1, а коэффициент отражения от верхней границы раздела V = - 1 , как и в рассматриваемой задаче, потенциал Т внутри волновода определяется:

* = 2 ? £ Chb i Z 0 ■ Chb i Z ■ H$& )’ (1)

h I = 0 ■ 1)

i i1+n _________ bl = 1 .2J ; S = h^b2 + K2;к = — hC где Z – координата точечного источника; Z – координата точки наблюдения (рис. 2а); H(1)(SГ) Функция Ханкеля.

Известно, что каждая нормальная волна номера l распространяется вдоль слоя со скоростью: ,(2).

г »C

Cl = 7 = I

SlГ

V 12 h J где С скорость волн в среде, заполняющей волновод; X -длина волны. Причем, каждую нормальную волну номера l можно представить в виде суммы двух бегущих плоских волн с одинаковыми углами наклона O/ к границам волновода.

При увеличении номера нормальной волны l угол O; уменьшается, то есть каждая плоская волна падает на границу под большим углом. И наоборот, чем меньше номер волны l, тем более направление распространения этих плоских волн приближается к направлению оси волновода. В рассматриваемой нами модели волновода нижняя граница характеризуется конкретным значением коэффициента отражения V , который в общем случае определяется следующим образом:

mcosO - n2 - sin2 O ,(4)

V1 = / 2. mcosO + nn - sin O где C p угол падения волны на границу.

n = —;m =

C1

Аналогичное выражение можно записать и для коэффициента отражения от второй границы V .

При наличии у волновода двух границ с произ вольными коэффициентами отражения V и V после нормальных волн внутри волновода определяется в общем виде следующим образом:

T= n K ^

( e - bZ •

+ V 1 ebZ )( e - bZ + V 1 ebZ )

V 1 Th* ' 2 ^h )

H 0 ( 1 )( KrSin O l ) Sin O l

, (5)

где b = ik cos O ; 6 - корни дисперсионного уравнения

1 - V 1 ( O ) ■ V 2 ( O ) e 2 ikh cos O = 0 , (6)

В случае, когда верхняя граница абсолютно мягкая ('2 = -1), на достаточно больших расстояниях от источника (r > 1), при которых можно воспользо-X ваться асимптотическим представлением функции Ханкеля в (5) выражение для нормальных волн в таком волноводе имеет вид [2]:

^ =

у 2 п НЕ. Д h ^Г

Xl sin

X, 1 1 - Z !■ sin X ,11 —0 I

1 1 h J L 1 1 h J.

sin 2 X l tgX l

Xl - sin Xi cos Xi------- m2

,(7)

где Z , Z - координаты расположения соответственно излу- чателя и приемника волн.

Xi = khcos O ; Ki = k sin O k /1 -| |, (8)

l l V I kb J

Считается, что поле внутри волновода создается точечным (сферическим) источником:

jkR

^ 0 = A 0— ; R = V( z - z 0 ) 2 + r 2 , (9)

R где A – амплитуда колебаний источника

Qq - его объемная скорость, Q q = VS

S – площадь излучающей поверхности,

V – колебательная скорость на сфере .

В дальнейших расчетах амплитуда первичного поля принимается за единичную ( A = 1) .

Величина X является корнем дисперсионного урав- нения: ctgX = ^XX2 -(Khv)2 , (10)

mX где v2 = 1 - n2 : iX = bh; K = —, (11)

C

Каждая нормальная волна номера l характеризуется своим распределением амплитуды по толщине волновода и своей фазовой скоростью C и коэффици- ентом поглощения в :

KhC „_ImV ( Kh ) 2 - X i , (12)

Ci = ; e i =

R i V( Kh ) 2 - Xt h

Для оценки особенностей распространения нормальных волн, создаваемых взрывным источником в волноводе между свободной поверхностью забоя ствола и горизонтальной границей раздела нами были проведены расчеты распределения амплитуд первых трех нормальных волн ( l= 1,2,3) по высоте волновода ( A = f ( Z ) ) для волноводов с различной мощностью h .

При проведении таких расчетов рассматривались средние значения характеристик волноводов C = C Зам = 3000 м/с; С 2 = С За* = 5600

гл пес м/с; f = 4000 Гц; r = 6 м. В этом случае

n = 0,536; v = 0,844; K = 8,37 • 10-1; 2 = 0,75.

Величина корня дисперсионного уравнения для нормальных волн номеров l= 1,2,3 определялась на основании графического изображения его решения по соответствующей кривой. Расчеты проводились для волноводов со следующей высотой h : 0,5;0,75;1;2;3;4.

при данных расчетах принималось, что координата источника Z соответствует центру каждого слоя.

Значения характеристик для каждого волновода и соответствующих нормальных волн приведены в табл. 1.

Таблица 1

Характеристики волновода и нормальных волн различных номеров l

|

h , м |

h 2 |

Kh v |

l |

X 1 |

K l ,м -1 |

Z 0 ,м |

|

0.5 |

0,67 |

3,532 |

1 |

2,05 |

5,978 |

0,25 |

|

2 |

||||||

|

0,75 |

1 |

7.064 |

1 |

2,3 |

7,788 |

0.375 |

|

2 |

4.72 |

5,518 |

||||

|

1,0 |

1,33 |

7,064 |

1 |

2.5 |

7,988 |

0,5 |

|

2 |

5,1 |

6,637 |

||||

|

3 |

- |

- |

||||

|

2,0 |

2.66 |

14.13 |

1 |

3,1 |

8,225 |

1 |

|

2 |

5,4 |

7,92 |

||||

|

3 |

8,9 |

7,26 |

||||

|

3.0 |

4 |

21,19 |

1 |

2,9 |

8.314 |

1.5 |

|

2 |

5.8 |

8,144 |

||||

|

3 |

8,4 |

7.89 |

||||

|

4.0 |

5,33 |

28,26 |

1 |

5,4 |

8,26 |

2 |

|

2 |

5,9 |

8,24 |

||||

|

3 |

8.5 |

8,096 |

^ 051(z)

0.8

0.6

0.4

0.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.

z

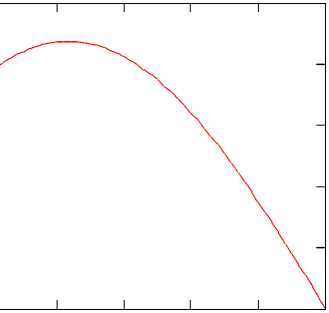

Рис.2. Распределение амплитуды первой нормальной волны по высоте волновода ( h = 0,5 м , Z 0 = 0,25 м ).

Для оценки возможности возбуждения каждой модой толщинного резонанса в вертикальном слое с неоднородной границей рассчитывались углы @ i :

Расчеты проводились в среде Mathcad методом ранжированных переменных.

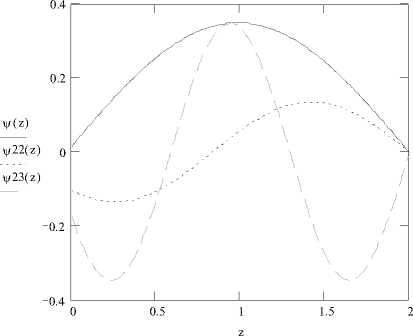

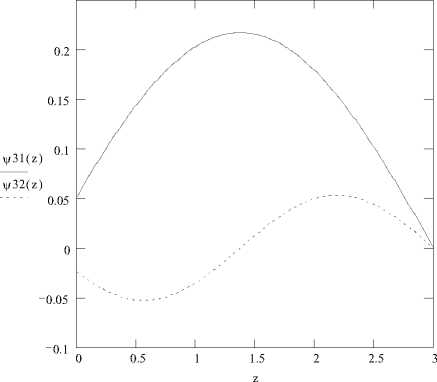

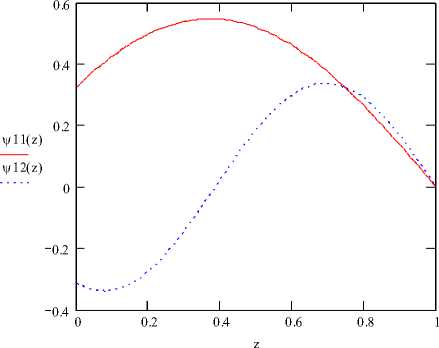

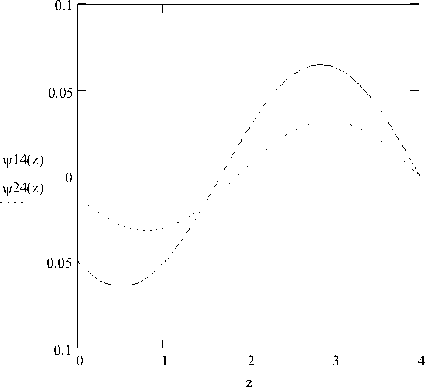

Результаты расчетов представлены на (рис. 2-7).

Рис. 4. Распределение амплитуды первых трех нормальных волн по высоте волновода ( h = 2 м ; Z 0 = 1 м );1 - 1 = 1;2 - 1 = 2;3 - 1 = 3

Рис. 5. Распределение амплитуды первых двух нормальных волн по высоте волновода (h = 3м; Z0 = 1,5м);1 - 1 = 1;2 - 1 = 2

Рис. 3. Распределение амплитуды первых двух нормальных волн по высоте волновода (h = 1 м; z0 = 0,5*)д -1 = 1;2 -1 = 2

Рис. 6. Распределение амплитуды первых двух нормальных волн по высоте волновода ( h = 4 м ; Z o = 2 м ) 1 - l = 1;2 - 1 = 2 .

Из полученных распределений A = f ( Z ) видно, что наибольшая в сечении волновода амплитуда наблюдается во всех случаях у основной ( l = 1 ) нормальной волны.. Величина угла А представлена в табл. 2.

Таблица 2

Угол А в зависимости от h распределения амплитуды основной моды по сечению волновода – оно становится двугорбым. На основании этого можно сделать вывод о том, что при изменении расстояния от забоя ствола до вертикальной границы раздела в диапазоне от 0,5 до 3 м наблюдается ярко выраженная канализация волновой энергии источника внутри волновода и лишь при расстоянии h > 4 м этот волновой эффект практически незаметен.

На основании проведенных исследований можно предложить следующие практические рекомендации по совершенствованию технологии проходки ствола в условиях применения способа искусственного замораживания. так при применении буровзрывных работ во время проходки ствола в случае наличия впереди забоя ствола горизонтальной границы раздела между замороженными породами, с целью исключения возможного разрушения замораживающих колонок рекомендуется использование БВР при расстоянии от забоя до горизонтальной границы не менее 4-рех метров. При этом с целью увеличения вероятности безаварийной ситуации при проведении буровзрывных работ на этих глубинах рекомендуется размещение зарядов ВВ на глубину до 0,5 м от плоскости забоя. При проходке на расстоянии менее 4-х м от границы раздела необходимо использовать другие способа проходки в замороженных породах, такие как создание разгрузочной щели с помощью компенсационных шпуров.

|

l 1 / h 1 м |

0,5 |

0,75 |

1,0 |

2,0 |

3,0 |

4,0 |

|

|

1 |

A l |

60,72 |

68,53 |

72,60 |

79,34 |

83,39 |

80,73 |

|

2 |

- |

41,32 |

52,48 |

71,22 |

76,64 |

79,86 |

|

|

3 |

- |

- |

57,86 |

70,49 |

75,2 |

||

В связи с этим в дальнейшем будем анализировать поведение только двух первых мод ( l = 1 и 2) при изменении высоты волновода. Значения максимальной амплитуды первых двух мод для волновода с различной высотой h представлено в табл. 3.

Таблица 3

Зависимость максимальной амплитуды A от высоты волновода

|

l / h |

A l условные единицы |

|||||

|

-0,5 |

0,75 |

1,0 |

2,0 |

3,0 |

4,0 |

|

|

1 |

0,877 |

0,653 |

0,553 |

0,356 |

0,219 |

0,066 |

|

2 |

- |

- |

0,344 |

0,139 |

0,055 |

0,033 |

|

A 1 ( 2 ) М ( h i ) |

0,712 |

0,545 |

0,644 |

1 |

1,625 |

5,394 |

Из табл. 3 видно, что чем меньше высота волновода h , тем больше максимальная амплитуда основной моды. При увеличении высоты волновода вплоть до h = 3 , амплитуда A ( h ) незначительно уменьшается. И только для волновода с h = 4 наблюдается резкое уменьшение амплитуды. Так, отношение амплитуды A i для волновода с h = 2 м к той же амплитуде для волновода с h = 4 м составляет более 5 раз. Кроме того, у волновода с h = 4 изменяется характер