Обоснование выбора метода анализа телерентгенограмм при лечении различных вариантов сагиттальных аномалий окклюзии

Автор: Гоголева А.В., Кочетова М.С.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Материалы III всероссийской недели науки с международным участием. Саратов, 3-6 марта 2014 г.

Статья в выпуске: 2 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: обследовать пациентов с различными видами сагиттальных аномалий окклюзии с помощью исследования телерентгенограмм (ТРГ) с возможностью рассмотрения нескольких вариантов лечения и выбора наиболее информативного в зависимости от клинической ситуации и, таким образом, оптимизировать планирование ортодонтического лечения. Материал и методы. Проведен анализ ТРГ пациентов с различными зубочелюст-ными аномалиями. Материалы взяты из архива кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии. Расчет ТРГ производился с помощью методов Шварца, Доунса и Твида. Результаты. В ходе исследования определены типы профилей пациентов. Каждый автор по-своему представлял «идеальное лицо» и способы достижения гармоничного профиля. Заключение. Для планирования ортодонтического лечения необходим комплексный метод исследования ТРГ, объединяющий в себе преимущества всех изученных методов.

Ортодонтия, телерентгенография

Короткий адрес: https://sciup.org/14917956

IDR: 14917956

Текст научной статьи Обоснование выбора метода анализа телерентгенограмм при лечении различных вариантов сагиттальных аномалий окклюзии

1Введение . Для диагностики зубочелюстных аномалий существует множество методов исследования, в том числе рентгенологических. Одним из наиболее важных является телерентгенография. Анализ телерентгенограмм (ТРГ) относится к кефалометри-ческим методам исследования. Существует большое количество методик расчета ТРГ, и в каждом из них имеются свои акценты на определенные параметры [1].

Цель: более полно обследовать пациентов с различными видами сагиттальных аномалий окклюзии с помощью некоторых методов исследования ТРГ с возможностью рассмотрения нескольких вариантов лечения и выбора наиболее информативного в зависимости от клинической ситуации и, таким образом, оптимизировать планирование ортодонтического лечения.

Материал и методы. Произведен расчет и анализ трех телерентгенограмм пациентов с диагнозами: «зубочелюстная аномалия по I, II, и III классам Энгля». Использовались наиболее распространенные и часто упоминаемые в литературе методы: Шварца (Schwarz), Доунса (Downs) и Твида (Tweed).

В качестве ориентира Шварц предложил плоскость основания черепа (передней его части) как наиболее стабильную часть. Для изучения ТРГ по методу Шварца основными являются следующие

точки: Se (Sella); N (nasion); Or (orbitale); Sna (spina nasalis anterior); Snp (spina nasalis posterior); Ро (porion); Ss (точка А); Sn (subnasale); Spm (точка В); Pg (pogonion); Go (gonion); Gn (gnathion) [2].

Для краниометрического анализа телерентгенограмм Доунс использовал антропометрические точки: N; S; Or; Po; Pg; А (subspinale); В (supramentale); Gn; Go. Основной плоскостью Доунс считал франкфуртскую горизонталь [2].

Методика Твида основывается на применении диагностического треугольника лица, который образуют франкфуртская горизонталь (Н), плоскость основания нижней челюсти (MP) и продольные оси нижних резцов (i) [3; 4].

Результаты . В ходе исследования определен тип лица для пациента с зубочелюстной аномалией по I классу Энгля: по методу Шварца это косое лицо со скошенным кзади подбородком. При определении типа лица в своих исследованиях Шварц за основу брал угол инклинации (I), который образуется при пересечении линий Рn (носовой вертикали) и SрР (плоскость основания верхней челюсти). Если угол I больше средней величины (85°), то челюсти наклонены вперед больше, чем у «среднего лица», что автор назвал «антеинклинацией». Если он меньше средней величины, то челюсти больше наклонены назад, такое положение названо «ретроинклинацией» [3].

У данного пациента этот угол составляет 73°, то есть зубочелюстной комплекс ретроинклинирует. Доунс в своих исследованиях при определении профиля опирался на лицевой угол, в норме составляющий

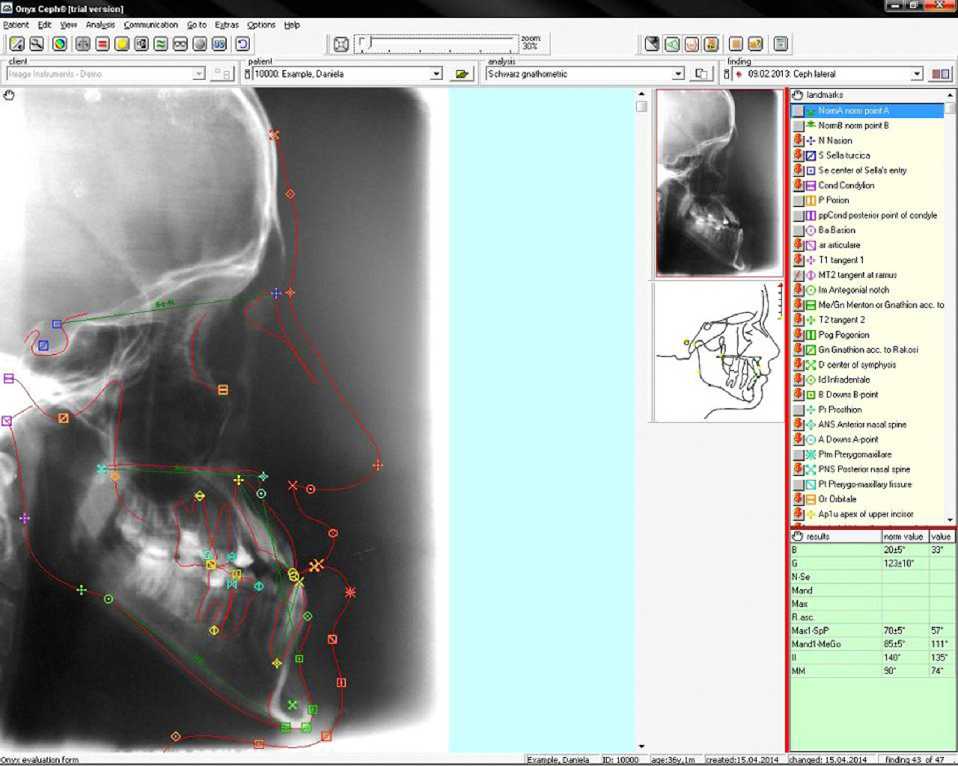

Расчет ТРГ по методу Шварца в программе Onyx Ceph

82°–95°. В приведенном клиническом случае этот угол равен 91°, что соответствует прогнатическому типу лица. Твид считал, что эстетика лица зависит от угла, образованного именно плоскостью нижней челюсти и продольной осью нижних резцов, и в норме этот угол составляет 60°–70°. У данного пациента этот угол составляет 51°, то есть лицо дисгармонично.

В случае зубочелюстной аномалии по II классу Энгля по методике Шварца это тип лица со скошенным кзади подбородком, так как угол инклинации равен 70°, и, следовательно, зубочелюстной комплекс ретроинклинирует. По методу Доунса лицевой угол равен 87°, что указывает на мезогнатический тип лица. Угол между осью нижних резцов и франкфуртской горизонталью равен 62°, что по методу Твида соответствует лицу с идеальной гармонией.

В клиническом случае с зубочелюстной аномалией по III классу Энгля по методу Шварца угол ин-клинации равен 81°, что означает, что зубочелюстной комплекс незначительно ретроинклинирует и лицо соответствует типу ретрофас со скошенным кпереди подбородком. По методу Доунса это истинное прогнатическое лицо, так как лицевой угол составляет 97°. По методу Твида угол между осью нижних резцов и франкфуртской горизонталью равен 72°, поэтому лицо не соответствует идеальной гармонии.

Обсуждение. Каждый автор имел разные представления о том, каким должно быть «идеальное» лицо и как этого добиться. Независимо от аномалии разница в методах расчета проявляется одинаково, поэтому при выборе метода исследования не стоит опираться на общепринятые классификации зубочелюстных аномалий. Для более полного изучения исходных данных недостаточно одного метода, поскольку он формирует односторонний взгляд на проблему. В связи с этим требуется методика, которая будет сочетать в себе достоинства рассмотренных видов расчета ТРГ и учитывать их недостатки. Кроме того, работа с ТРГ вручную требует от врача длительного напряжения зрения и внимания и поэтому может привести к ошибкам. В связи с этим в настоящее время появились и широко используются комплексные компьютерные программы для исследования ТРГ, которые содержат большинство методик расчетов (OnyxCeph, Dolphin, SimplyCeph) и позволяют составить более полную картину клинической ситуации, адекватно спланировать лечение, а также экономят время врача-ортодонта. Пример расчета ТРГ с помощью компьютерной программы Onyx Ceph приведен на рисунке.

Заключение. ТРГ является одним из основных рентгенологических исследований в практике врача-ортодонта, и поэтому крайне важно подобрать наиболее оптимальный и информативный комплекс методов расчета телерентгенограмм, так как от этого зависит не только планирование лечения, но и получение конечного результата в целом. Проведенное исследование показало, что для планирования ортодонтического лечения недостаточно исследования телерентгенограмм по методу одного из авторов, так как это не дает полного представления о клинической картине. Необходим комплексный метод исследования телерентгенограмм, объединяющий в себе преимущества всех изученных методов.

Список литературы Обоснование выбора метода анализа телерентгенограмм при лечении различных вариантов сагиттальных аномалий окклюзии

- Куцевляк В. И., Самсонов А. В., Скляр С. А. и др. Ортодонтия: учеб. пособие для студ. стом. фак-та, врачей-интернов. Харьков: ХГМУ, 2005; 32 с.

- Аболмасов Н.Г., Аболмасов H.H. Ортодонтия. М.: МЕДпресс-информ 2008; 83-88 с.

- Дорошенко С. И., Кульгинский В.А. Основы телерентгенографии. Киев: Здоровье, 2007; 14-39 с.

- Калвелис Д.А. Ортодонтия: зубочелюстные аномалии в клинике и эксперименте. М.: Медицина, 1994; 19-45 с.