Обоснование выбора метода иммобилизации при переломах нижней челюсти у больных хроническим генерализованным пародонтитом тяжелой степени

Автор: Ерокина Н.П., Лепилин А.В., Ляпина Я.А., Фомин И.В., Рогатина Т.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 3 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель; обосновать выбор оптимального способа иммобилизации отломков у больных с переломами нижней челюсти при хроническом генерализованном пародонтите тяжелой степени. Материал и методы. Обследованы 70 больных с переломами нижней челюсти в сочетании с хроническим генерализованным пародонтитом, которым выполнялась иммобилизация нижней челюсти различными способами. Больным проводили общепринятое клиническое обследование и исследование цитокинов, а также с-концевых телопептидов содержимого пародонтальных карманов. Результаты. Выявлено, что у больных в динамике ортопедического лечения отмечается прогрессирование воспалительно-деструктивных процессов. При иммобилизации нижней челюсти с помощью межчелюстной фиксации на титановых винтах и при хирургическом методе лечения воспалительные явления на уровне пародонтальных карманов купируются. Заключение. Учитывая меньшее число гнойно-воспалительных осложнений переломов нижней челюсти в группе пациентов, у которых использовали межчелюстную фиксацию на титановых винтах, данный метод является наиболее оптимальным.

Пародонтит, переломы нижней челюсти, с-концевые телопептиды, цитокины

Короткий адрес: https://sciup.org/14917744

IDR: 14917744

Текст научной статьи Обоснование выбора метода иммобилизации при переломах нижней челюсти у больных хроническим генерализованным пародонтитом тяжелой степени

1Введение. Переломы нижней челюсти — распространенная патология в работе хирурга-стоматолога. По данным разных авторов, их частота составляет 72-85% от всех переломов костей лицевого скелета [1]. На течение посттравматического периода переломов нижней челюсти влияют различные факторы, в том числе заболевания пародонта [2, 3]. Доказана прямая сильная корреляционная зависимость между частотой развития гнойно-воспалительных осложнений при переломах нижней челюсти и тяжестью заболевания пародонта [4]. Изучено негативное влияние двучелюстных назубных шин на ткани пародонта.

Адрес: 410002, г. Саратов, ул. Лермонтова, 112.

Тел.: 8–9172145734

Альтернативой ортопедическому лечению являются хирургические методы, однако они приводят к развитию большего числа воспалительных осложнений [5, 6, 7]. Поэтому больные с переломами нижней челюсти при пародонтите тяжелой степени требуют особого подхода при выборе метода иммобилизации отломков, а изучение влияния различных методов иммобилизации отломков нижней челюсти на ткани пародонта и на развитие осложнений переломов у больных хроническим генерализованным пародонтитом тяжелой степени является актуальной проблемой стоматологии.

Цель: обосновать выбор оптимального способа иммобилизации отломков у больных с переломами нижней челюсти при хроническом генерализованном пародонтите тяжелой степени.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 70 больных с переломами нижней челюсти, у которых при поступлении на стационарное лечение был диагностирован хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени. Все обследованные лица разделены на три группы: I группу составили 30 пациентов, при лечении которых использовали иммобилизацию нижней челюсти двучелюстными назубными шинами, II группу — 20 пациентов, которым выполнялась операция остеосинтеза без дополнительной межчелюстной фиксации, III группу — 20 пациентов, для иммобилизации нижней челюсти которых использовались конструкции, не фиксированные на зубных рядах (межчелюстная фиксация на титановых винтах). Сравнение проводилось с показателями контрольной группы, которую составили 20 добровольцев, практически здоровых людей.

Программа обследования больных включала выявление жалоб, сбор анамнеза, внешний осмотр челюстно-лицевой области, рентгенологическое исследование зубочелюстной системы. Для исследования тканей пародонта и гигиенического состояния полости рта использовали гигиенический и пародонтальные индексы. Из лабораторных методов исследования для оценки состояния тканей пародонта применяли исследование уровня цитокинов ИЛ-17, ИЛ-18, отражающих метаболизм костной ткани в содержимом пародонтальных карманов методом твердофазного иммуноферментного анализа. Исследование уровня с-концевых телопептидов содержимого пародонтальных карманов проводили с тест-системой Nordic Bioscience Diagnostics A/S Serum CrossLaps ELISA. Исследование проводилось в день поступления больных на стационарное лечение, на 9–10-й день лечения и на 28–30-й день лечения.

Результаты. При поступлении больных с переломами нижней челюсти в сочетании с хроническим генерализованным пародонтитом на стационарное лечение у всех обследованных нами лиц отмечалась неудовлетворительная гигиена полости рта, высокое значение индекса гигиены (ИГ), которое в среднем составило 2,25, значения пародонтального индекса (ПИ) соответствовали тяжелой степени пародонтита, папиллярно-маргинально-альвеолярного (ПМА) индекса — средней степени тяжести гингивита. При дальнейшем исследовании выявлено, что у больных I группы гигиеническое состояние полости рта значительно ухудшается за счет образования зубного налета преимущественно с оральной стороны зубов.

На момент снятия шин в 55% случаев было отмечено увеличение глубины пародонтальных карманов на 1 мм, увеличение значений ИГ на 22% и ПМА-индекса на 47%, достоверных изменений ПИ не выявлено. Процент гнойно-воспалительных осложнений переломов в данной группе составил 25%, а их переход в хроническую форму 15%.

Во II группе больных, у которых использовался хирургический метод лечения, состояние гигиены полости рта на 30-й день лечения улучшилось, в среднем значения ИГ соответствовали удовлетворительной гигиене полости рта. Значения пародонталь-ных индексов достоверно не изменились. Не было выявлено изменения глубины пародонтальных карманов. Немаловажным фактом является то, что доля гнойно-воспалительных осложнений в данной группе была высокой и составила 33,3%, а переход в хроническую форму отмечался в 26,6% случаев.

В III группе больных, у которых иммобилизация отломков осуществлялась путем межчелюстной фиксации на титановых винтах, на момент снятия конструкций отмечалось незначительное ухудшение гигиены полости рта за счет зубного налета с оральной стороны зубов. Изменения глубины пародонтальных карманов не было выявлено, значения гигиенического и пародонтальных индексов незначительно возросли. Процент гнойно-воспалительных осложнений течения переломов в данной группе составил всего 13%, а их переход в хроническую форму 6%.

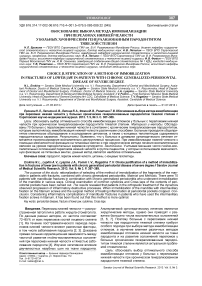

Уровень ИЛ-18 в содержимом пародонтальных карманов больных в обследуемых группах был существенно повышен в первые дни после травмы по сравнению с группой контроля на фоне снижения уровня ИЛ-17 в содержимом пародонтальных карманов, что, вероятно, является отражением обострения хронического генерализованного пародонтита, а также первичной реакцией организма на травму, характеризующейся процессами разрушения клеток и структур, составляющих кость, острой воспалительной реакцией на повреждение ткани. При сравнении уровня цитокинов трех групп обследуемых больных в динамике нами выявлены существенные различия (таблица).

У больных I группы уровень ИЛ-18 в содержимом пародонтальных карманов больных в динамике лечения возрастает, а уровень ИЛ-17 снижается. Указанные изменения при наличии консолидации отломков нижней челюсти, свидетельствуют о прогрессировании деструктивных процессов на уровне тканей пародонта. В группах больных, где использовался хи-

Уровень цитокинов (пг/мл) в содержимом пародонтальных карманов больных в группах с различными способами иммобилизации (медиана, интерквартильный размах)

|

ИЛ |

Группы |

|||||||||

|

Двучелюстные назубные шины (I группа), n=30 |

Операция остеосинтез без дополнительной межчелюстной фиксации (II группа), n=20 |

Межчелюстная фиксация на титановых винтах (III группа), n=20 |

Контрольная группа, n=20 |

|||||||

|

при поступлении |

на 9–10 день |

на 28–30 день |

при поступлении |

на 9–10 день |

на 28–30 день |

при поступлении |

на 9–10 день |

на 28–30 день |

||

|

ИЛ-17 |

5,85 [3,8;6,5]* |

2,25 [1,1;4,1]*# |

1,15 [0;1,97]*#• |

6,40 [2,90; 8,10]* |

6,40 [6,10;8,10]*■ |

10,30 [6,50;13,11]• |

5,95 [3,80;10,20] * |

7,10 [5,10;10,20]*■ |

10,20 [7,10;12,60]#• |

10,83 [7,50;13,70] |

|

ИЛ-18 |

5,45 [2,11;6,30]* |

6,37 [5,01;8,68]*# |

9,25 [5,99;13,90]*#• |

5,46 [2,0;6,50]* |

2,80 [0,78;4,99]*# |

1,60 [0,50;2,90]*#• |

5,45 [2,11;6,30]* |

5,10 [1,5;7,10]*■ |

2,08 [1,5;5,00]*#• |

0,55 [0;1,50] |

Примечание:* — достоверные различия с контрольной группой (р < 0,05); # — достоверные различия по сравнению с группой больных при поступления (р< 0,05); ■ — не выявлено достоверных различий по сравнению с группой больных при поступления (р> 0,05); • — достоверные различия по сравнению с группой больных на 9-10-й день лечения (р< 0,05); 0 — не выявлено достоверных различий по сравнению с группой больных на 9-10-й день лечения (р>0,05).

рургический метод лечения, а также иммобилизация нижней челюсти с использованием межчелюстной фиксации на титановых винтах, отмечалась тенденция к нормализации уровня исследуемых цитокинов к 28–30-му дню, что свидетельствует о замедлении процессов деструкции костной ткани на уровне тканей пародонта.

У больных с переломами нижней челюсти при хроническом генерализованном пародонтите при поступлении выявлено повышение уровня с-концевых телопептидов по сравнению с группой контроля в среднем в 2,5 раза (до 0,55 нг/мл), что обусловлено прогрессированием деструкции костной ткани пародонта, а также первичной реакцией на травму, которая характеризовалась процессами разрушения клеток и структур, составляющих кость. При этом у трех групп показатели достоверно не отличались между собой.

В ходе лечения выявлены значимые различия. Так, на 28–30-й день лечения в I группе больных показатель уровня c-концевых телопептидов в содержимом пародонтальных карманов увеличился на 70% по сравнению с данными при поступлении (в среднем составил 0,94 нг/мл) и превышал показатель группы контроля более чем в три раза. Уровень c-концевых телопептидов II и III групп больных к 28–30-му дню лечения приблизился к уровню группы контроля, в среднем их показатели снизились до 0,35 нг/мл. Полученные данные свидетельствуют об уменьшении активности костной резорбции на уровне тканей пародонта у больных II и III групп, а также об усилении деструктивных процессов на уровне тканей пародонта в I группе больных на момент снятия назубных шин, несмотря на образование первичной костной мозоли у большинства из обследованных больных данной группы.

Обсуждение. При клиническом и лабораторном обследовании больных с переломами нижней челюсти в сочетании с хроническим генерализованным пародонтитом в динамике ортопедического лечения выявлено прогрессирование воспалительно-деструктивных процессов, переход хронического воспалительного процесса в стадию обострения с преобладанием дегенеративных изменений в области пародонтальных карманов. При иммобилизации нижней челюсти с помощью межчелюстной фиксации на титановых винтах воспалительные явления на уровне пародонтальных карманов у пациентов купируются на 28–30-й день лечения. При хирургическом лечении, остеосинтезе титановыми мини-пластинами без межчелюстной фиксации также отмечается купирование воспаления в тканях пародонта. Однако, учитывая меньшее число гнойно-воспалительных осложнений переломов в группе больных, у которых использовали межчелюстную фиксацию на титановых винтах, более целесообразно ее использование при лечении больных с переломами нижней челюсти в сочетании с хроническим генерализованным пародонтитом.

Заключение. С учетом проведенного нами исследования разработан алгоритм выбора метода иммобилизации отломков у больных хроническим генерализованным пародонтитом при переломах нижней челюсти. У больных с переломами нижней челюсти при хроническом генерализованном пародонтите тяжелой степени необходимо:

-

1) исключить применение двучелюстных назуб-ных шин;

-

2) если перелом нижней челюсти без смещения отломков или со смещением, устраняемым ручной репозицией, показана межчелюстная фиксация на титановых винтах;

-

3) если перелом нижней челюсти со смещением отломков, не устраняемым ручной репозицией, показана операция остеосинтеза без межчелюстной фиксации.

Список литературы Обоснование выбора метода иммобилизации при переломах нижней челюсти у больных хроническим генерализованным пародонтитом тяжелой степени

- Пудов А. Н., Спиридонова Е.А., Дробышев А. Ю., Бо-бринская И. Г. Анализ причин и характера повреждений при острой травме нижней челюсти//Вестник интенсивной терапии. 2011. №3. С. 41-43

- Лепилин А. В. Профилактика и патогенетическое лечение гнойно-инфекционных осложнений травматических повреждений костей лица: автореф. дис... д-ра мед. наук. М., 1995.43 с.

- Лепилин А. В., Ерокина Н.Л. Оптимизация лечения больных с переломами нижней челюсти в сочетании с воспалительными заболеваниями пародонта//Дентал юг. 2008. №10(59). С. 28-32

- Ерокина Н.Л. Современные методы обследования и обоснование патогенетического лечения воспалительных заболеваний пародонта у больных с переломами нижней челюсти: автореф. дис.... д-ра мед. наук. Волгоград, 2009. 38 с.

- Гавриленко М.С. Комплексное воздействие на ткани пародонта при лечении больных с переломами нижней челюсти: автореф. дис.... канд. мед. наук. Пермь, 1999. 16 с.

- Рединова Т.Л., Колесников С. Н. Влияние шин на состояние твердых тканей зубов и пародонт у больных с переломами челюстей//Стоматология. 1998. № 1. С. 42-44

- Иванюшко Т. П., Ганковская Л. В., Ковальчук Л. В. Комплексное изучение механизмов развития хронического воспаления при пародонтите//Стоматология. 2000. № 4. С. 13-16.