Обоснование выбора способов оперативного лечения билатеральных повреждений таза

Автор: Шлыков Игорь Леонидович, Кузнецова Наталия Львовн

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ оперативного лечения 48 пациентов с двусторонними повреждениями таза. Оценены специфические для двусторонних повреждений проблемы, на основании которых выработаны рациональные способы оперативного лечения билатеральных повреждений таза в зависимости от варианта повреждения, времени, прошедшего после травмы. У большинства пациентов (40/48) для репозиции использовался аппарат внешней фиксации оригинальной конструкции авторов. Ближайшие и отдаленные результаты изучены у 48 пациентов, срок наблюдения составил от 1 до 5 лет. Отличные анатомические результаты получены при повреждениях класса В3 в 86,7 % случаев, С2 80 %, С3 37,5 %. Отличные и хорошие функциональные результаты по Mageed через 1 год после оперативного лечения составляли 77 % (37/48). В группе ротационно-нестабильных повреждений положительные результаты составляли 87 % (26/30), вертикально-нестабильных повреждений 61 % (11/18). Таким образом, предложенная методика и способы оперативного лечения позволили получить сопоставимые результаты по сравнению с унилатеральными повреждениями, несмотря на большую тяжесть повреждений

Двусторонние повреждения таза, чрескостный остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142121314

IDR: 142121314

Текст научной статьи Обоснование выбора способов оперативного лечения билатеральных повреждений таза

Несмотря на совершенствование применяемых консервативных и оперативных методов лечения, частота неудовлетворительных результатов при тяжелых травмах таза даже в специализированных травматологических отделениях составляет от 20 до 38,5 % [1]. Наличие хронической нестабильности тазового кольца, ложные суставы, застарелые вывихи сочленений таза, обусловливающие болевой синдром, укорочение конечностей в 25-55 % случаев являются причиной стойкой инвалидности. Актуальными остаются поиск единого подхода к оценке анатомо-функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата, разработка эффективных способов оперативного лечения и показаний к их применению у больных со стойкими посттравматическими деформациями тазового кольца. Под билатеральными в настоящее время понимаются повреждения таза классов В3, С2 и С3 (классификация ОТА/АО). Результаты лечения таких повреждений, как правило, хуже по сравнению с унилатеральными. Так, встречающиеся неудовлетворительные результаты варьируют от 24 % при ротационно-нестабильных повреждени- ях класса В3 до 80 % при вертикальнонестабильных класса С3 [2]. Основным способом коррекции двусторонних повреждений является открытая репозиция, однако используемые погружные конструкции, такие как транспедикулярная фиксация, транссакральное введение винтов и стяжек, обладают ограниченными репозиционны-ми возможностями, особенно при отсроченных вмешательствах. В то же время, известно, что аппараты внешней фиксации обладают широкими репозиционными возможностями, но применение их также затруднено при двусторонних повреждениях из-за отсутствия неповрежденной стороны, используемой в качестве точки опоры при репозиции. И главное – отсутствие разработанных методик устранения различных вариантов смещения в условиях нестабильности обеих половин таза. Поэтому оперативное лечение двусторонних повреждений является актуальной проблемой и требует дальнейшего изучения [3].

Цель работы. Совершенствование способов репозиции двусторонних повреждений таза на основе применения чрескостного остеосинтеза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под нашим наблюдением за период с 2000 по 2008 год в клинике травматологии Уральского НИИ травматологии и ортопедии находилось 48 пациентов с билатеральными повреждениями таза, которым выполнено оперативное лечение. Из них пациентов с типом В3 – 30 человек, С2 – 10 и С3 – 8 пациентов по классификации ОТА/АО. Мужчин было 32, женщин 16, средний возраст 29,8 года (от 15 до 65 лет). В 62 % случаев травма получена в результате дорожнотранспортных происшествий, у 28 пострадавших (65 %) имелись сочетанные и множественные повреждения: перелом костей нижних конечностей – 6, верхней конечности – 6, множественные переломы костей верхних и нижних конечностей – 3, позвоночно-спинномозговая травма – 2, тупая травма живота с повреждением внутренних органов – 5, ЧМТ – 2, тупая травма грудной клетки – 3. Кроме того, у 7 пострадавших имелись разрывы мочевого пузыря и уретры. Все пациенты с вертикальнонестабильными повреждениями имели сопутствующие повреждения и были госпитализированы из других лечебных учреждений. Средний срок от момента травмы до оперативного вмешательства составил 107,6 (от 4 до 732).

Основу выбора способа фиксации повреждений определяла их анатомическая особенность. Так, открытая репозиция, внутренняя фиксация повреждений переднего полукольца применялась при разрывах лонного сочленения, отсутст- вии плотного контакта между костными фрагментами, в застарелых случаях при признаках несращения. В случаях минимального смещения повреждений переднего полукольца, представленных переломами лонных, седалищных костей, в свежих случаях оперативное лечение передних отделов проводили при помощи аппаратов внешней фиксации типа «передняя рама».

При неполном разрыве крестцовоподвздошного сочленения, переломе крестца во II зоне по (Denis) ротационный компонент дополнительно фиксировали при помощи илиоса-кральных винтов, а также использовали кольцевой аппарат внешней фиксации с трансалярным введением стержней аппарата.

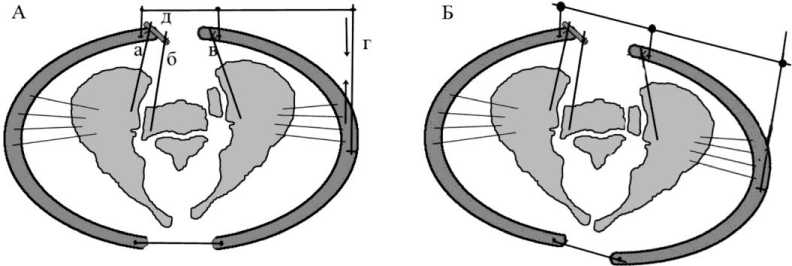

Для репозиции двусторонних вертикальных смещений нами разработан вариант методики создания «условно неповрежденной стороны» при помощи одной из половин таза в задних отделах фиксировали в исходном положении. После этого она использовалась в качестве опоры для репозиции противолежащих повреждений (рис. 1).

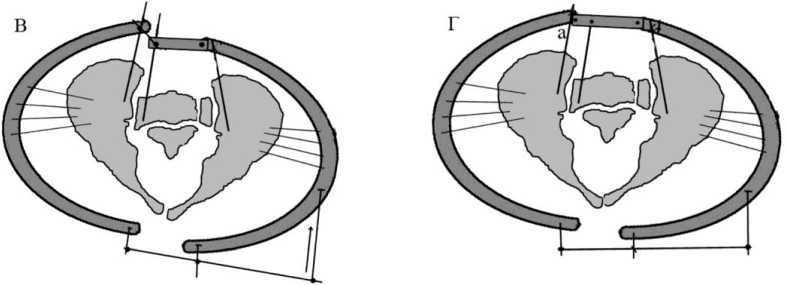

После репозиции одной из половин таза выполняли перекомпоновку аппарата при помощи соединения стержней в подвздошной кости от-репонированного повреждения и крыле крестца. Таким образом, половина таза с выполненной репозицией в последующем служила опорой для репозиции первоначально фиксированной половины таза (рис. 2).

Рис. 1. Схема репозиции билатерального вертикально-нестабильного повреждения таза: А – до репозиции, Б – после репозиция левой половины таза где а, б, в – стержни, проведенные в задние отделы таза, д – планка, б, г – резьбовой стержень

Рис. 2. Схема репозиции билатерального вертикально-нестабильного повреждения таза, В – этап перекомпоновки аппарата, Г – этап окончательной репозиции

Вертикальный компонент двусторонних повреждений после выполнения репозиции фиксировался илеосакральными винтами в случаях полного разрыва крестцово-подвздошного сочленения, при переломах крестца; в случаях переломов подвздошной кости использовался накостный остеосинтез.

У 40 пациентов оперативное лечение произвели методом чрескостного остеосинтеза с использованием собственных разработок (патенты РФ № 2195896, № 2035898, № 2128020, свидетельство на полезную модель № 26186). Из них аппаратный метод в качестве окончательного оперативного лечения применили в 22 случаях. При вертикально-неcтабильных повреждениях использовали аппарат внешней фиксации кольцевой конструкции (18), для репозиции ротационно-нестабильных повреждений применялся аппарат "передняя рама" (22). Порядок устранения смещений был следующим: вертикальное и переднезаднее, затем ротационное.

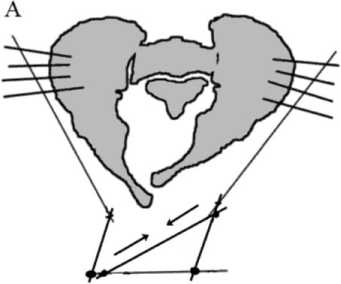

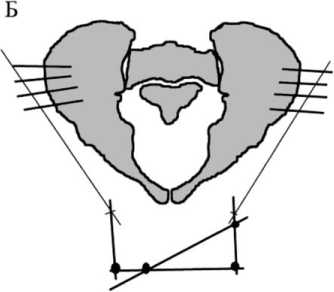

При устранении ротационных смещений учитывали наличие разнонаправленных деформаций. В случаях их возникновения или сохранения использовали оригинальный репозицион-ный узел "параллелограмм", позволяющий одновременно осуществлять ротационное перемещение половин таза в противоположных направлениях. Репозиционный узел подобной конструкции применен в 8 случаях ротационнонестабильных повреждений класса В3.2 при выраженной ротации половин таза (20-30º) (рис. 3).

После устранения имеющихся смещений выполнялась компрессия в аппарате, внутренняя фиксация передних и задних отделов – в 23 случаях.

В 3 случаях ротационных повреждений, при незначительных смещениях (диастазе в лонном сочленении не более 2 см, ротации половин таза менее 5 градусов) одновременно была выполнена открытая репозиция и внутренняя фиксация.

Рис. 3. Схема репозиции при помощи репозиционного узла "параллелограмм": А – до, Б – после репозиции

РЕЗУЛЬТАТЫ

Критериями отличного анатомического результата являлись смещение в задних отделах менее 10 мм, асимметрия тазобедренных суставов менее 10 мм, асимметрия расположения передних отделов таза менее 15 мм, стабильность тазового кольца. Для оценки функционального результата лечения использовались шкала Mageed (1989), оценка функционального статуса проводилась в 6 месяцев, в 1 год и далее ежегодно.

Ближайшие и отдаленные результаты изучены у 48 больных, срок наблюдения составил от 1 до 5 лет. Отличные анатомические результаты получены: при повреждениях класса В3 в 86,7 % случаях, С2 80 % , С3 37,5 %. Отличные и хорошие функциональные результаты по Ma-geed через 1 год после оперативного лечения составляли 77 % (37/48). В группе ротационнонестабильных повреждений положительные результаты составляли 87 % (26/30), вертикально-нестабильных повреждений 61 % (11/18).

На начальных этапах исследования было выявлено несоответствие анатомических и функциональных результатов из-за влияния сопутст- вующих повреждений. После исключения пациентов с множественной и сочетанной травмой (30) было отмечено увеличение количества отличных и хороших функциональных результатов при ротационно-нестабильных повреждениях до 100 % (18/18). Среди пострадавших с вертикально-нестабильными повреждениями отсутствовали случаи изолированной травмы таза.

Потеря репозиции наблюдалась в двух случаях: в результате нагноения вокруг стержней аппарата, потребовавшего удаление внешней конструкции, а также избыточный вес пациентки, приведший к рецидиву деформации на фоне миграции внутренних фиксаторов. В одном случае репозиция не была достигнута из-за глубокого нагноения (несостоятельность швов мочевого пузыря), как следствие тяжелое общее состояние пациента, перевод его в другое лечебное учреждение, отсутствие возможности контроля за аппаратом внешней фиксации. У всех этих пострадавших были двусторонние вертикально-нестабильные повреждения класса С3.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

При ротационных повреждениях репозиция передних и задних отделов не представляла больших трудностей. Исключением были ситуации, характерные исключительно для билатеральных повреждений, которые возникают при разнонаправленном ротационном смещении половин таза. Решением этой проблемы была разработка репозиционного узла аппарата внешней фиксации "параллелограмм", позволяющего одновременно осуществлять ротационное перемещение половин таза в противоположных направлениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, основным принципом оперативного лечения билатеральной травмы таза, по нашему мнению, является перевод повреждения в унилатеральное при помощи временной или окончательной фиксации менее смещенной половины таза с использованием ее в качестве точки опоры для репозиции противолежащей стороны.

ВЫВОДЫ

Примененная методика оперативного лечения билатеральных повреждений с использованием комбинации наружных и внутренних фиксаторов позволила достичь анатомических и функциональных результатов, сопоставимых с таковыми для односторонних повреждений. Достижение репозиции и надежной фиксации наиболее тяжелых билатеральных вертикально- нестабильных повреждений класса С3 является одной из основных проблем оперативного лечения билатеральных повреждений таза. Наличие сопутствующих повреждений осевого скелета, вертлужной впадины, полостной травмы могут оказывать значительное негативное влияние на функциональный результат.