Обоснование выбора типа энергоустановки для систем энергоснабжения предприятий агропромышленного комплекса

Автор: Лебедев Владимир Александрович, Карабута Владислав Сергеевич

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование

Статья в выпуске: 1 (37), 2017 года.

Бесплатный доступ

На сегодняшний день перед энергетикой в сельском хозяйстве стоит множество проблем, требующих комплексного подхода для их решения в данной отрасли экономики. Помимо высокого процента износа оборудования и коммуникаций, энергетика в сельском хозяйстве столкнулась с серьезной зависимостью от топливно-энергетических ресурсов и их дефицитом, а также с постоянным ростом цен на топливо, что сказывается на стоимости производства. В отрасли преобладает высокая энергоемкость перед низкой энергоэффективностью, а также существуют проблемы с надежностью электроснабжения отдельных территорий и хозяйств. Поэтому энергетика в сельском хозяйстве терпит постоянные убытки, что отрицательно сказывается не только на стоимости продукции, но и на ее качестве и конкурентоспособности. В связи с этим Правительством РФ сегодня разрабатываются различные программы по развитию энергосбережения в агропромышленном комплексе страны, направленные на развитие отрасли. В частности, разработана концепция развития энергетического комплекса сельского хозяйства в соответствии с «Основными положениями энергетической стратегии России на период до 2030 г.». Приоритетом является повышение эффективности использования энергии в народном хозяйстве, что определяет направления развития электрификации и энергетики отрасли на период до 2020 года. Стратегической задачей является формирование направлений развития энергетической базы сельского хозяйства, которые в максимальной степени способствуют эффективности сельхозпроизводства. В статье рассматривается вопрос повышения энергоэффективности систем энергоснабжения предприятий агропромышленного комплекса. В настоящее время в системах энергоснабжения используются различные типы энергетических установок. В настоящее время при проектировании и выборе энергоустановки используется критерий энергоэффективности. Главным показателем при этом является эффективный КПД, рассчитываемый методом тепловых балансов. В статье предлагается использовать эксергетический метод определения энергоэффективности, позволяющий выполнить как относительную (эксергетический КПД), так и абсолютную оценку степени термодинамического совершенства системы на примере паротурбинной энергоустановки.

Эксергетический анализ, энергоэффективность, энергоустановка, теплосиловая установка, энергообеспечение

Короткий адрес: https://sciup.org/140204408

IDR: 140204408 | УДК: 662.6(075)

Текст научной статьи Обоснование выбора типа энергоустановки для систем энергоснабжения предприятий агропромышленного комплекса

Введение. В связи с санкциями и закрытием внутреннего рынка аграрной продукции в России, правительство дало сильный импульс к развитию и модернизации аграрных предприятий страны. Разработанная концепция развития энергетического комплекса сельского хозяйства, в соответствии с «Основными положениями энергетической стратегии России на период до 2030 г.», устанавливает приоритетом повышение эффективности использования энергии в народном хозяйстве и определяет направления развития электрификации и энергетики отрасли на период до 2020 года.

Актуальными являются освоение и реализация системы повышения энергоэффективности и обеспечения сбережения энергоресурсов как для экономики страны в целом, так и для агропромышленного комплекса в частности. В настоящее время складывается научное направление, в котором разрабатываются теоретические основы энергосбережения и энергоэффективности, а также накапливается опыт их практического внедрения.

Аграрные предприятия имеют различное местоположение в нашей стране, некоторые из них располагаются достаточно далеко от источников энергоснабжения, а другие - довольно близко. Каждое из них имеет собственную систему энергообеспечения, самый распространенный вариант электроснабжения - от линий электропередачи, а теплоснабжение осуществляется с помощью собственной котельной. Если этот вариант невозможен или нерентабелен в реализации, то нужно строить собственную систему энергоснабжения на базе теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). На ТЭЦ используется определенный тип энергоустановки. В настоящее время самыми распространенными являются паротурбинные, газотурбинные, газопоршневые, дизельные, парогазовые установки. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки [1-3]. Поэтому выбор типа энергоустановки, производимый по определенным критериям, является актуальной задачей.

В настоящее время, в связи с конкуренцией аграрных предприятий и попытками снижения себестоимости продукции, весьма актуальной является задача снижения затрат на энергоресурсы. Одним из путей решения этой задачи является использование энергоэффективных технологий и методов их оценки. Таким образом, при выборе типа энергоустановки для систем энергоснабжения агропромышленных предприятий, наряду со стоимостными, эксплуатационными и другими критериями, необходимо учитывать энергоэффективность используемой энергоустановки. Рассмотрим методику оценки энергоэффективности на примере паротурбинной установки (ПТУ), работающей по циклу Ренкина.

Материалы и методы. На данный момент наиболее распространенным методом анализа является метод тепловых балансов, основанный на применении l-ro закона термодинамики. На стадии инженерных расчетов по данному методу составляются энергетические (тепловые) балансы, на основании которых определяются термодинамические показатели эффективной работы тепловых систем. Наряду с этим, являясь частным случаем закона сохранения массы и энергии, 1-й закон термодинамики не может дать полного ответа о степени термодинамического совершенства, как отдельного элемента, так и всей теплоэнергетической системы. Причиной этого является свойство энергии оставаться постоянной величиной в замкнутой системе, т.е. она не может создаваться или уничтожаться. В силу этого метод тепловых балансов может выявлять лишь потери энергии через границы замкнутой системы. При таком подходе уже возникают некоторые неудобства по определению критериев энергоэффективности. Например, для теплового двигателя мерой термодинамических потерь можно считать термический кпд pt.

По определению, КПД всегда меньше единицы. А вот, например, для холодильной установки таким критерием является холодильный коэффициент, для теплового насоса - коэффициент трансформации. Оба эти коэффициента больше единицы и не могут служить критерием термодинамического совершенства теплоэнергетического оборудования.

Научные исследования термодинамической эффективности и выбор разрабатываемого ресурсосберегающего энергетического паросилового оборудования с учетом потерь в необратимых циклах [4-8] основываются на базе анализа и сравнения термических коэффициентов полезного действия при использовании либо коэффициента заполнения T-S-диаграммы рассматриваемого цикла, цикла Карно, принимаемого за «эталон», (в том же диапазоне изменения температур и энтропий), либо на величинах средних температур подвода и отвода теплоты в цикле [9].

Второй метод оценки энергоэффективности теплоэнергетического оборудования основан на анализе потерь работоспособности рабочего тела в цикле (эксер-гетический метод).

Эксергия - максимальная работа, которая может быть совершена при обратимом переходе какой-либо термодинамической системы из состояния с заданными параметрами в состояние равновесия с окружающей средой [10]. Кроме того, эксергия является мерой, учитывающей качество энергии. Потеря работоспособности определяется выражением

NL = T^S, (1)

где То - температура окружающей среды;

AS - изменение энтропии рассматриваемой системы.

Эксергетический метод позволяет учитывать различную ценность источников энергии или энергетических процессов в зависимости от параметров окружающей среды, составлять приходно-расходные балансы различных по своей физической природе видов энергии, количественно и качественно их сравнивать, определять необратимые потери в рабочих процессах, принимать режимные и конструктивные меры для снижения необратимых потерь или их недопущения.

В настоящее время идеи эксергетиче-ского подхода получили определенное развитие в отечественной и зарубежной инжиниринговой практике. На базе теплового (энтальпийного) и эксергетического анализа разработаны методики, основанные на определении энергии или эксергии потоков в исследуемой тепловой системе [И]. В условиях роста цен на топливо энергетика АПК обращается все к более экономичным технологиям производства энергии. Опыт западных стран и таких компаний, как Каргилл, VION Food Group и др., показывает, что в рыночных условиях невозможно добиться устойчивого энергоснабжения при существовании энергосистемы преимущественно со старыми изношенными энергоустановками и сетями. При строительстве и модернизации энергетических комплексов должны проводиться анализы и оценки эффективности оборудования и решений. Эксергетический метод позволяет повысить энергетическую безопасность, диверсифицировать топливноэнергетический баланс аграрного предприятия за счет увеличения использования местных видов топлива и иных видов энергооборудования, что соответствует современным мировым тенденциям энергоэффективности и энергосбережения отрасли.

Результаты и обсуждение. Оценка эффективности энергетических процессов осуществляется на основе эксергетических балансов, отражающих равенство подведенной к системе эксергии и отведенной от нее эксергии и потерь.

Для составления эксергетического баланса необходимо знать технологическую схему установки или системы со всеми входящими и выходящими потоками вещества и энергии и их термодинамические параметры.

Для системы эксергетический баланс может быть записан в виде:

Se =Se + Se , (2)

вх. вых. пот. ^ V / где Se« - суммарная эксергия на входе, включающая эксергии вещества, энергетических потоков, теплоты, топлива и т.д.;

Ъсвых. - суммарная эксергия на выходе;

Хе72Ж - суммарная эксергия потерь.

Важнейшим показателем энергоэффективности системы является эксергетический КПД, представляющий собой отношение полезно усвоенной эксергии к затраченной:

°"S - V 17 ml + ^тр + G,™ + mH + G mk • (2)

Количество частиц в объеме порции из-за различного их расположения не является постоянным. Для количественной оценки равномерности массы порции, которая возникает под влиянием этого фактора, принимаем следующие допущения: частица принадлежит пласту, если ее середина расположена в пласте, а высота пласта равняется среднему диаметру частицы.

Определив размер площади пласта, в котором располагается известное количество частиц, выявляем условную площадь Fei, которая приходится на одну частицу, а точнее, условную площадь, в зоне которой располагаются центры частиц

_ _ ^алезн. _ _ 222.. ^^1Ш. /ЗА

К основным этапам эксергетического анализа и принятия решений относятся:

-

- анализ всех энергоресурсов и энергоносителей, в т.ч. вторичных, в пределах одного технологического процесса и определение их термодинамических параметров;

-

- определение потерь эксергии на всех этапах преобразования и использования энергии во всех элементах технологических схем;

-

- определение эксергетических показателей технологических процессов и степени термодинамического совершенства технических систем, установок, аппаратов

по проектным и эксплуатационным данным;

-

- оптимизация схемных решений и термодинамических параметров технологических процессов, агрегатов и систем.

Основные зависимости для расчета эксергии.

Удельная эксергия вещества в объеме:

еи = ф- U^ - Го (S- So) + роф- Ко), (4)

где U, S и У - внутренняя энергия, энтропия и удельный объем рабочего тела; U0,S0, рофо - внутренняя энергия, энтропия, давление и удельный объем при температуре окружающей среды То соответственно.

Эксергия вещества в потоке ет = Ч-^(S — So)

или

(h-M -T0(5-S0), (5)

где q - удельный тепловой поток, переносимый рабочим телом.

Эксергия химического источника энергии

= KQ™, (6)

где СК - высшая теплота сгорания топлива; К - коэффициент, зависящий от вида топлива.

Например, для генераторного газа К =0,91, для коксового газа К = 1,0, для природного газа К= 1,04 [3].

Для твердых топлив эксергия определяется как е,=(1-»)еГ. (7)

где w- влагосодержание.

Эксергия теплового потока

6 = ^(1-^). (8)

Выражение ( 1 — у ] иногда называется эксергетической температурой.

Таким образом, эксергетический анализ позволяет выявить наиболее слабые элементы теплосиловой установки с точки зрения энергоэффективности и определить меры и конструкторские решения по повышению их термодинамического совершенства.

Вместе с тем, эксергетический метод анализа имеет и недостатки. В частности, с его помощью достаточно сложно определять связи между эксергетическим КПД сложной системы и эксергетическими КПД ее элементов. Определение КПД системы, как произведение КПД входящих в нее элементов, будет истинно только для достаточно простых систем без промежуточных отводов и подводов эксергии в отдельных элементах теплосиловой установки.

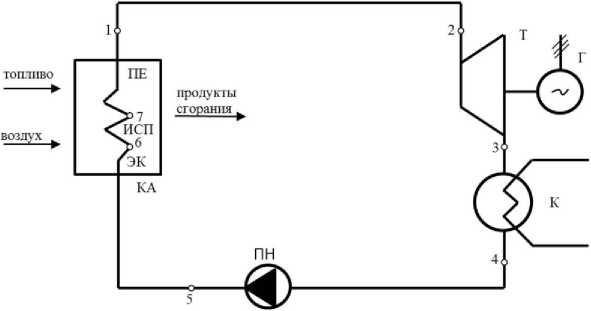

Рассмотрим особенности, достоинства и недостатки эксергетического метода определения энергоэффективности конкретной теплоэнергетической системы по сравнению с традиционным (энтальпийным) методом тепловых балансов. В качестве примера рассмотрим тепловую конденсационную электростанцию (ТЭС), работающую по циклу Ренкина [9]. Схема паротурбинной установки приведена на рисунке 1.

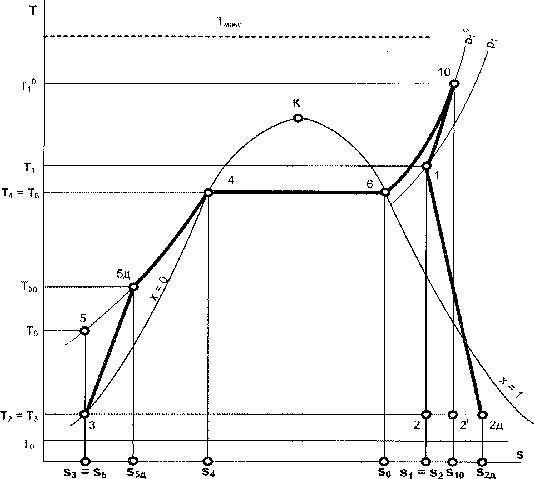

Тепловая T-S-диаграмма процессов, происходящих в ПТУ, приведена на рисунке 2.

КА - котлоагрегат; Т - паровая турбина; Г - электрогенератор; К - конденсатор;, ПН - питательный насос; ЭК - экономайзерный участок КА; ПСП - испарительный участок КА; ПЕ - перегревательный участок КА

Рисунок 1 - Схема ПТУ

Рисунок 2 - Тепловая диаграмма «условно реального» цикла ПТУ

Основные процессы, происходящие в ПТУ:

-

1-2 - снижение параметров перегретого пара (потери) в паропроводе на участке котлоагрегат-турбина;

-

2-3 - расширение пара в турбине (полезная работа);

-

3-4 - конденсация пара (отвод тепла в цикле) в конденсаторе;

-

4-5 - сжатие рабочего тела питательным насосом;

-

5-6 - нагревание рабочего тела (подвод тепла) в экономайзере котлоагрегата до температуры насыщения;

-

6-7 - испарение рабочего тела (подвод тепла) на испарительном участке котлоагрегата;

-

7-1 - перегрев пара (подвод тепла) на пароперегревательном участке котлоагрегата.

Расчет потерь теплоты и эксергии в паротурбинной установке [8] позволил провести сравнительный анализ двух методов определения энергоэффективности ПТУ.

Сравнительный анализ результатов теплового баланса и баланса эксергии в ПТУ (таблица) показывает, что основными элементами, влияющими на энергоэффективность установки, являются котлоагрегат и конденсатор. С точки зрения потерь теплоты (что соответствует 1-му закону термодинамики), котлоагрегат является весьма совершенным агрегатом с термическим

КПД, равным 86%. Кажущееся благополучие не вскрывает существо энергетических превращений в рассматриваемой системе и не позволяет правильно обосновать основные направления совершенствования как системы в целом, так и отдельных ее элементов. Вместе с тем, с точки зрения потерь эксергии (что обусловлено 2-м законом термодинамики), именно в котле теряется 45% всей эксергии, отдаваемой топливом при его сжигании. А ведь именно эксергия характеризует возможность источника энергии к совершению работы. Такой низкий эксергетический КПД котла %™ _ q 45 связан, в основном, с необратимыми потерями при сгорании топлива и теплопередачей от высокотемпературных продуктов сгорания к воде и водяному пару. Таким образом, эксергетический анализ котла показывает пути повышения его термодинамической эффективности за счет схемных и конструктивных решений. Решающим фактором будет уменьшение перепада температур между источником тепла и рабочим телом. Это можно сделать путем увеличения параметров пара, вырабатываемого в паровом котле, схемных решений (регенеративный подогрев конденсата, промежуточный перегрев пара и др.) и применением комбинированных циклов теплосиловых установок (бинарные ПТУ, парогазовые установки, установки с МГД-генераторами и т.д.).

Оценка термодинамических потерь в элементах паросиловой энергетической установки

|

Котел |

Паропровод |

Турбогенератор |

Конденсатор |

Насос |

Полезная работа |

|

|

Тепловые потери,% |

14 |

2 |

5 |

43 |

1 |

35 |

|

Эксергетиче-ские потери,% |

45 |

1 |

12 |

2 |

1 |

39 |

Вторым элементом ПТУ, в котором проявляется противоречие двух подходов к анализу энергоэффективности теплосиловой установки, является конденсатор. Действительно, в конденсаторе отводится большое количество теплоты (43%). Однако рабочее тело в конденсаторе отдает низ копотенциальное тепло и, как показывает эксергетический анализ, обладает низкой эксергией (потери эксергии в конденсаторе составляют лишь 2%), что делает его малопригодным к дальнейшему производству работы. Вместе с тем, большое количество отдаваемого низкопотенциального тепла делает перспективным его использование в системах теплоснабжения, теплонасосных системах и др.

Таким образом, эксергетический анализ имеет вполне очевидные преимущества перед традиционным методом тепловых балансов.

Заключение. В связи с ужесточением конкуренции аграрных предприятий за рынок нашей страны и попытками снижения себестоимости продукции, одной из основных составляющих являются затраты на энергоресурсы. При этом при строительстве новых предприятий или модернизации действующих при разработке систем энергоснабжения необходимо учитывать критерий энергоэффективности. Методологической основой оценки энергоэффективности оборудования может являться эксергетический метод, имеющий очевидные преимущества перед другими.

Эксергетический анализ позволяет выявить наиболее слабые элементы теплосиловой установки с точки зрения энергоэффективности и определить меры и конструкторские решения по повышению их термодинамического совершенства.

Список литературы Обоснование выбора типа энергоустановки для систем энергоснабжения предприятий агропромышленного комплекса

- Турбины ТЭС и АЭС. -Режим доступа: http://www. studfiles.ru/preview/1194253/page:2.

- Газопоршневые электростанции и установки. -Режим доступа: http://www. gasteplo.ru/articles/gazoporshnevye-elektro-stantsii-i-ustanovki.

- Преимущества и недостатки дизельного двигателя. -Режим доступа: http://avtofactovic.ru/preimushhestva-i-nedo-statki-dizelnog.

- Кириллин, В.А. Техническая термодинамика: учебник для вузов/В.А. Кириллин, В.В. Сычев, А.Е. Шейндлин. -5-е изд., перераб. и доп. -Москва: Изд. дом МЭИ, 2008. -495 с.

- Юренев, В.Н. Теплотехнический справочник: в 2 т./под общ. ред. В.Н. Юренева и П.Д. Лебедева. -Изд. 2-е, перераб. -Москва: Энергия, 1976. -897 с.: ил. -Т. 2. -С. 436.

- Казаков, В.Г. Эксергетические методы оценки эффективности теплотехнологических установок: учебное пособие для студентов вузов и аспирантов/В.Г. Казаков, П.В. Луканин, О.С. Смирнова. -Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского гос. технологического университета растительных полимеров, 2013. -93 с.

- Веретельщик, Т.И. Эксергетический анализ химико-технологических си-стем/Т.И. Веретельщик//Вестник Наука, Образование, Общество, Техника ЧГТУ. -2008. -№ 1. -С. 192-195.

- Ильин, Р.А. Алгоритм оценки эффективности при создании и использовании теплоэнергетических установок различных видов/Р.А. Ильин//Вестник АГТУ, серия «Морская техника и технология». -2010. -№ 2. -С. 79-82.

- Лебедев, В.А. Оценка эффективности основных элементов оборудования паросилового цикла тепловой электростанции эксергетическим методом/В.А. Лебедев, В.С. Дресвянкин, В.С. Карабута//Молодой ученый. -2016. -№ 1. -С. 179-184.

- Данилов, Н.И. Основы энергосбережения: учебник/Н.И. Данилов, Я.М. Щелоков; под общ. ред. Н.И. Данилова. -2-е изд., доп. и перераб. -Екатеринбург: Издательский дом «Автограф», 2010. -528 с.

- Александров, А.А. Термодинамические основы циклов теплоэнергетических установок/А.А. Александров. -Москва: Издательство МЭИ, 2004. -158 c.