Обоснованный выбор хирургического способа реабилитации пациентов с дефектами радужки

Автор: Соболев Н.П., Бессарабов А.Н., Шкандина Ю.В., Соболева М.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: разработка объективного способа расчета площади дефекта радужки. Материал и методы. Проанализированы клинико-функциональные результаты хирургического лечения 98 пациентов (98 глаз) с последствиями травматического повреждения переднего отдела глазного яблока. До проведения оптико-реконструктивного вмешательства некорригированная острота зрения (НКОЗ) составляла 0,12±0,05, максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ) 0,41±0,15. Результаты. Для объективной оценки площади дефекта радужки разработана сеточная палетка, с помощью которой рассчитывали площадь ее дефекта в процентах и определяли дальнейшую хирургическую тактику. Зрительные функции у всех пациентов после проведенного лечения повысились и к 7-м суткам после операции составили: НКОЗ 0,58±0,28; МКОЗ 0,71±0,15. Заключение. При использовании сетчатой палетки для объективной оценки площади дефекта радужки в случаях наличия дефекта ткани площадью менее 30% возможно применение техники закрытой иридопластики собственными тканями глаза. При площади дефекта радужки более 30% рекомендуется имплантация иридохрусталиковой диафрагмы.

Имплантация иридохрусталиковой диафрагмы, иридопластика, посттравматическая аниридия, расчет площади дефекта радужки, сетчатая палетка

Короткий адрес: https://sciup.org/149135580

IDR: 149135580 | УДК: 617.721-007.21-089

Текст научной статьи Обоснованный выбор хирургического способа реабилитации пациентов с дефектами радужки

-

1Вв едение. Травматические повреждения глазного яблока в настоящее время считаются одной из самых сложных проблем в офтальмологии. Тяжелая сочетанная патология как следствие травмы приводит к стойкому снижению зрительных функций, инвалидизации пациентов трудоспособного возраста [1–3]. В данной работе основное внимание уделено пациентам с наличием посттравматического дефекта радужки. Нарушение или отсутствие диафрагмальной функции радужки приводит не только к снижению остроты и качества зрения, но и к возникновению выраженного косметического дефекта, препятствуя социальной адаптации и профессиональной деятельности человека. Для создания искусственного диафрагмирования, уменьшения световых аберраций и повышения остроты зрения у пациентов с полной и частичной аниридией выполняют оптико-реконструктивные операции (ОРО). В доступной литературе описаны различные хирургические методики закрытия дефектов радужки, среди которых: пупилло- и иридопластика, применение аутотканей или аллотрансплантатов, имплантация иридохрусталиовой диафрагмы (ИХД) с различными способами фиксации [1–19]. Критериями выбора метода и объема хирургического лечения являются: обширность дефекта ткани радужки, сохранность капсульного мешка хрусталика, наличие или отсутствие «аниридической» фиброзной мембраны, обширность и локализация рубцовых деформаций переднего отрезка глаза. Однако в большинстве случаев окончательное решение о способе реабилитации в каждом конкретном случае принимается исходя из личных предпочтений хирурга и доступности каждого из существующих методов закрытия дефектов [14]. Сегодня доступных объективных и простых в применении способов определения площади дефекта радужки, как основного критерия выбора хирургической тактики, не существует. Расчет площади дефекта проводится субъективно, в том числе с помощью биомикроскопии, что может иметь значимые погрешности в диагностике и определении дальнейшей тактики реабилитации пациента.

Цель: разработка объективного способа расчета площади дефекта радужки.

Материал и методы. Исследование выполнено в соответствии со стандартами Надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. До включения в исследование у всех участников получено письменное информированное согласие.

Проанализированы клинико-функциональные результаты хирургического лечения 98 пациентов (98 глаз) с последствиями травматического повреждения переднего отдела глазного яблока. Возраст обследованных пациентов варьировался от 17 до 69 лет, среди них было 33 женщины и 65 мужчин. Большая часть больных (83%), включенных в исследование, трудоспособного возраста, что в очередной раз подчеркивало медико-социальную значимость проблемы реабилитации пациентов после травмы глаза. Всем пациентам первичная хирургическая обработка проводилась по месту жительства. Повреждения глазного яблока были различны по своей клинической выраженности и являлись следствием открытой или закрытой травмы. Посттравматические изменения радужки проявлялись в виде частичной аниридии у 61 пациента (62%), полной аниридии у 19 (20%), травматического мидриаза у 12 (12%), иридодиализа у 6 больных (6%). Сочетанное повреждение радужки и хрусталика выявлено у 80 больных (81 %), что требовало проведения одномоментной экстракции катаракты, у 7 пациентов (7%) наблюдалась артифакия, которая была до проведения ОРО, у остальных 11 пациентов (11%) было изолированное повреждение ткани радужки в виде колобомы. Давность травмы варьировалась от 12 месяцев до 5 лет. Согласно результатам исследования функционального состояния глаз пациентов до проведения ОРО некорригированная острота зрения (НКОЗ) составляла 0,12±0,05 (от правильной светопроекции до 0,3), максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ) 0,41±0,15. Показатели внутриглазного давления (ВГД) были в пределах нормативных значений: 22,8±1,16 (от 17 до 25 мм рт. ст.). Всем пациентам выполняли ультразвуковую биомикроскопию (УБМ), в ходе которой оценивали состояние радужки, ресничного тела, измеряли диаметр хрусталика и цилиарной борозды с целью последующего индивидуального подбора диафрагмирующего имплантата. Расчет площади дефекта радужки проводился при помощи нового способа с использованием сеточной палетки [13].

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием программного обеспечения Statistica 10,0 (StatSoft Inc., США), MS Excel 2016 (Microsoft Inc., США). Проверку нормальности распределения количественных признаков в исследуемых группах проводили с использованием критерия Шапиро–Уилка. Данные представлены в виде M±σ, где M — среднее значение, σ — стандартное отклонение.

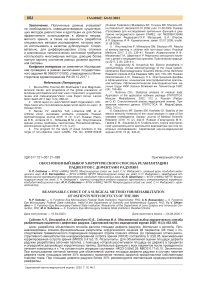

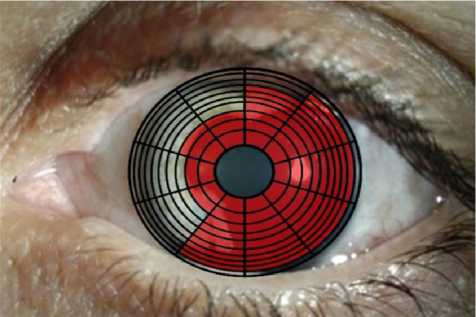

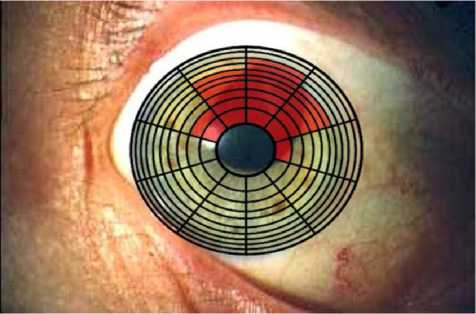

Результаты. Для объективной оценки площади дефекта радужки разработана сеточная палетка, которая, при наложении на фотоизображение глаза,

Рис. 1. Глаз пациента с наличием дефекта радужки более 30%

Рис. 2. Проецирование палетки на дефект радужки (62%)

Рис. 3. Дефект радужки 30%

Рис. 4. Проецирование палетки на дефект радужки (23%)

разбивает всю площадь радужки на 100 равновеликих по площади ячеек. Размер палетки приводится в соответствие с размером радужки с сохранением пропорций, что не нарушает равновеликость ячеек палетки. Вручную исследователем или автоматически подсчитывается, какое количество из ста ячеек (100%) палетки занимает дефект радужки, полученное значение является площадью дефекта. Руководствуясь полученными данными, мы выбирали оптимальный способ хирургического лечения (рис. 1–4).

Разработанный способ предлагает дифференцированный подход к реконструктивной хирургии переднего отдела глаза. Так, при наличии у пациента дефекта менее 30% площади радужки выполняется закрытая иридопластика собственными тканями; при площади дефекта более 30% выполняется имплантация ИХД для его закрытия. Учитывая предложенный объективный критерий для выбора тактики лечения, хирург получает шанс избежать возможных осложнений, таких как прорезание швов на ткани радужки вследствие ее избыточного натяжения, несостоятельность их в позднем послеоперационном периоде, избыточная интраоперационная травма, которая, в частности, может приводить к массивному воспалительному ответу на вмешательство. Перечисленные осложнения возникают при неправильной оценке площади дефекта радужки и выборе неадекватной техники его закрытия.

Площадь дефекта радужки у исследуемых нами пациентов варьировалась от 15 до 97%. Следуя представленной тактике выбора метода хирургического лечения травматических повреждений радуж- ки, выполняли различные по объему ОРО. Согласно полученным значениям площади дефекта радужки 38 пациентам (38%) выполнена закрытая иридопла-стика, 60 пациентам (60%) имплантирована ИХД. Факоэмульсификация катаракты проведена 80 пациентам с посттравматической катарактой одномоментно с хирургией радужки. Зрительные функции у всех пациентов после лечения повысились и к 7-м суткам после операции составили: НКОЗ 0,58±0,28 (у пациентов с грубыми витреоретинальными изменениями повышение НКОЗ до 0,3, без грубых рубцовых и фиброзных изменений сетчатки — до 0,9); МКОЗ 0,71±0,15. Внутриглазное давление после операции было стабильным и составляло в среднем 21,2±1,13 мм рт. ст.; уменьшилось количество жалоб пациентов на нежелательные оптические феномены; достигнут удовлетворительный косметический результат. В раннем послеоперационном периоде у пациентов наблюдались следующие осложнения: повышение уровня ВГД (до 35 мм рт. ст.) у 5 пациентов; отек роговицы у 4 пациентов; острый иридоциклит у 2 пациентов. Эти осложнения были купированы с помощью консервативной терапии. Интраоперационных и поздних послеоперационных осложнений в срок до 12 месяцев не выявлено, что подтверждает правильно выбранную тактику ОРО у пациентов после травматических повреждений радужки.

Обсуждение. По данным литературы, для устранения дефектов радужки менее 1/3—72 ее окружности, таких как колобомы, иридодиализ, дефекты зрачкового края или тела радужки и травматический мидриаз менее 7–8 мм, применяется методи- ка открытой и закрытой иридо- и пупиллопластики, однако при обширных дефектах радужки (широких колобомах вплоть до полного ее отсутствия) ири-допластика невыполнима [1, 10, 14]. При обширных дефектах радужки более 1/3 окружности, мидриазе более 8–9 мм, полной аниридии ОРО выполняются с использованием имплантатов [10]. Часто у офтальмохирургов не существует единого мнения о выборе метода хирургического лечения, о выборе конструкции и вариантах фиксации ИХД, о способе создания диафрагмы при комбинированном повреждении хрусталика и радужки, что связано с невозможностью объективного определения величины дефекта, учитывая чрезвычайный полиморфизм и многообразие клинических проявлений посттравматической патологии. Одна и та же клиническая ситуация может быть по-разному интерпретирована различными специалистами в данной области. Представленный способ позволит хирургам точно и просто определить площадь дефекта радужки, основываясь на анализе фотографии глаза пациента, и выбрать подходящий метод хирургической реабилитации у пациентов с посттравматическими изменениями радужки, а для большей автоматизации, возможно, в дальнейшем появится разработка программы, способная в кратчайшие сроки подсчитывать площадь дефекта. Факоэмульсификация с применением современных микроинвазивных хирургических техник позволяет получить хорошие результаты, используя при этом меньшую энергию и время воздействия ультразвука, что ведет к снижению травматичности операции для глаз с тяжелой сочетанной патологией.

Заключение. При использовании сетчатой палетки возможна объективная оценка площади дефекта радужки. В случаях наличия у пациента дефекта площадью менее 30% представляется возможным закрыть его с помощью применения техники закрытой иридопластики собственными тканями глаза. При площади дефекта радужки более 30% рекомендуется имплантация ИХД. Применение современных микроинвазивных хирургических техник позволяет проводить ОРО с целью восстановления зрительных функций, устранения косметического дефекта, обеспечивая при этом высокое качество жизни пациентов трудоспособного возраста.

Список литературы Обоснованный выбор хирургического способа реабилитации пациентов с дефектами радужки

- Bobrova NF. Traumatic aniridia. Ophthalmological Journal 1984; (2): 108-12. Russian (Боброва Н. Ф. Травматическая аниридия. Офтальмологический журнал 1984; (2): 108-12).

- Moshetova LK. Mechanical eye injuries: DSc abstract. Moscow, 1993; 44 p. Russian (Мошетова Л. К. Механические травмы глаза: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. М., 1993; 44 с.).

- Sobolev NP, loshin IE, Shatskikh AV, et al. Clinical morphological charactristics of iris-ciliary zone in secondary posttraumatic aniridic glaucoma. Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery 2015; (4): 17-21. Russian (Соболев Н. П., Иошин И. Э., Шацких А. В. и др. Клинико-морфологические особенности ири-доцилиарной зоны при вторичной посттравматической анири-дической глаукоме. Офтальмохирургия 2015; (4): 17-21).

- Wenger GE. Implantation of an iris-lens diaphragm in severe eye injuries. Ophthalmological Journal 1992; (2): 65-9. Russian (Венгер Г. Е. Имплантация искусственной радужной оболочки при тяжелых травмах глаз. Офтальмологический журнал 1992; (2): 65-9).

- Gundorova RA, Malaev AA, Yuzhakov AI. Eye injuries. Moscow: Meditsina, 1986; 368 p. Russian (Гундорова Р. А., Ма-лаев А. А., Южаков А. И. Травмы глаза. М.: Медицина, 1986; 368 с.).

- Gundorova RA, Stepanov AV. New priority directions in the problem of eye injuries. The Russian Annals of Ophthalmology1999; (2): 3-5. Russian (Гундорова Р. А., Степанов А. В. Новые приоритетные направления в проблеме глазного травматизма. Вестник офтальмологии. 1999; (2): 3-5).

- Moshetova LK, Bendelik EK, Alekseev IB, et al. Eye contusions, clinical characteristics and outcomes. The Russian Annals of Ophthalmology 1999; (3): 10-3. Russian (Мошето-ва Л. К., Бенделик Е. К., Алексеев И. Б. и др. Контузии глаза, клиническая характеристика и исходы. Вестник офтальмологии 1999; (3): 10-3).

- Pashtaev Np, Pozdeeva NA. Correction of traumatic aphakia and aniridia. Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery 2001; (4): 10-5. Russian (Паштаев Н. П., Поздеева Н. А. Коррекция травматической афакии и аниридии. Офтальмохирургия 2001; (4): 10-5).

- Pozdeeva NA. Pashtaev NP, Treushnikov VM, et al. A new model of artificial iridocrystalline diaphragm for the correction of large defects of the iris. Ophthalmology 2011; 200-1. Russian (Поздеева Н. А., Паштаев Н. П., Треушников В. М. и др. Новая модель искусственной иридохрусталиковой диафрагмы для коррекции больших дефектов радужной оболочки. Офтальмология 2011; 200-1).

- Pozdeeva NA, Pashtaev NP. Reconstructive surgery of the combined pathology of the iris and lens based on the implantation of an iris-lens diaphragm. Cheboksary, 2006; 3 p. Russian (Поздеева Н. А., Паштаев Н. П. Реконструктивная хирургия сочетанной патологии радужки и хрусталика на основе имплантации искусственной иридохрусталиковой диафрагмы. Чебоксары, 2006; 3 с.).

- Komarova OYu, Lapshin KE, Burdel KV, et al. Innovative technologies in experimental corneal surgery ex vivo. Modern Technologies in Medicine 2018; 10 (4): 84-93. Russian (Комарова О. Ю., Лапшин К. Э., Бурдель К. В. и др. Инновационные технологии в хирургии роговицы глаза в эксперименте ex vivo. Современные технологии в медицине 2018; 10 (4): 84-93).

- Khodzhaev NS, Sobolev NP, Mushkova IA, et al. Visual rehabilitation of patients with large post-traumatic defects of the anterior eye segment through iris-lens diaphragm implantation. The Russian Annals of Ophthalmology 2017; (6): 23-9. Russian (Ходжаев Н. С., Соболев Н. П., Мушкова И. А. и др. Система зрительной реабилитации пациентов с обширными дефектами структур переднего отрезка глазного яблока на основе имплантации иридохрусталиковой диафрагмы. Вестник офтальмологии 2017; (6): 23-9).

- Bessarabov AN, Khodzhaev NS, Sobolev NP, et al. The method for determining the area of the defect of the iris: Patent № 2704598/2019.10.29 (RUS); Bull. № 31. Available from: https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet [Accessed 27.04.2020]. Russian Бессарабов А. Н., Ходжа-ев Н. С., Соболев Н. П. и др. Способ определения площади дефекта радужной оболочки глаза: патент на изобретение № 2704598/2019.10.29 (РФ); Бюл. № 31. Доступно по: https:// www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet [Ссылка активна на 27.04.2020]).

- Pozdeeva NA, Pashtaev NP. Iris-lens diaphragm in the surgical treatment of aniridia. Cheboksary, 2012; 160 p. Russian (Поздеева Н. А., Паштаев Н. П. Искусственная иридохруста-ликовая диафрагма в хирургическом лечении аниридии. Чебоксары, 2012; 160 с.).

- Mushkova IA, Sobolev NP, Hodzhaev NS, et al. Visual outcomes of induced ametropy laser correction in patients after optical-reconstructive surgery with iris-lens diaphragm implantation. Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery 2014; (4): 81-6. Russian (Мушкова И. А., Соболев Н. П., Ходжаев Н. С., Захарова И. А., Каримова А. Н. и др. Оценка результатов лазерной коррекции индуцированных аметропий у пациентов после проведения оптико-реконструктивных операций с имплантацией иридохрусталиковых диафрагм. Офтальмохи-рургия 2014; (4): 81-6).

- Beltrame G, Salvetat ML, Chizzolini M, et al. Implantation of a black diaphragm intraocular lens in ten cases of post-traumatic aniridia. Eur J Ophthalmol 2003; 13 (1): 62-8.

- Burk SE, Da Mata AP, Snyder ME, et al. Prosthetic iris implantation for congenital, traumatic, or functional iris deficiencies. J Cataract Refract Surg 2001; 27 (11): 1732-40.

- Moghimi S, Riazi Esfahani M, Maghsoudipour M. Visual function after implantation of aniridia intraocular lens for traumatic aniridia in vitrectomized eye. Eur J Ophthalmol 2007; 17 (4): 660-5.

- Schmitz K, Viestenz A, Meller D, Behrens-Baumann W, Steuhl KP. Aniridia intraocular lenses in eyes with traumatic iris defects. Ophthalmology 2008; 105 (8): 744-52.