Образ Египта в воспоминаниях русских паломников в конце XIX — начале ХХ века на страницах газет «Новое Время» и «Возрождение»

Автор: Д.А. Харина

Журнал: Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии @herald-historical-society

Рубрика: Церковная жизнь в XIX — начале XX вв.

Статья в выпуске: 1 (21), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются образы Египта, отраженные на страницах газет «Новое Время» и «Возрождение». Фокус исследования сосредоточен на особенностях исторического восприятия Древнего Египта русскими паломниками. Для дополнительной аргументации автором привлечены неопубликованные архивные документы из фондов Российского государственного исторического архива. Делясь своими впечатлениями от посещения Луксора, Гизы и Асуана и от знакомства с историей Древнего Египта, авторы путевых заметок приходят к неожиданному на первый взгляд выводу, что русская культура, православие, история и традиции восходят к Древнему и Византийскому Египту. Древний Египет в их интерпретации предстает колыбелью Российской цивилизации. В заключение, в статье подводятся итоги и указывается на важность данного восприятия для формирования национальной идентичности в конце XIX в. Путешествия, паломнические поездки и исследования Древнего Египта играли важную роль в формировании представлений о происхождении и культурном наследии русского народа.

Паломники, ориентализм, Египет, имагология, российская периодическая печать, дневники путешественников, путешествие на Восток

Короткий адрес: https://sciup.org/140309517

IDR: 140309517 | УДК: 94(47)(=121)"19/20":011:070 | DOI: 10.47132/2587-8425_2025_1_112

Текст научной статьи Образ Египта в воспоминаниях русских паломников в конце XIX — начале ХХ века на страницах газет «Новое Время» и «Возрождение»

* Photos provided by the author and taken from open sources.

Древний Египет, будучи «частью благородной, связанной с древним и вечным, несущей мистические переживания Африки»1, превосходно разделял в сознании западных европейцев несколько позиций. «Романтические» представления благополучно отождествляли и дополняли положение различных редкостей и диковин древности. Прагматичные же вопросы напрямую оказывались в интересах политики колониализма и меркантилизма. Лакуны, которые тем самым заполняли элементы древней цивилизации, соединяли между собой пласты общенациональных и общекультурных направлений в Западной Европе. В определенном контексте «иное / нездешнее» позволяет «лучше видеть собственные странности и несуразности»2. Именно так представляется западная мысль об Египте в конце XIX — начале XX вв. Возникает закономерный вопрос, а что было с российской?

Русские активно путешествовали в Египет в конце XIX — начале XX вв. не только для отдыха и посещения пирамид, древних храмов, старинных городов и некрополей, но и для паломничества и миссионерства. Это было связано с развитием туризма и расширением транспортных связей между двумя странами. В 1869 г. был открыт Суэцкий канал, что существенно сократило время и стоимость путешествия в Египет.

Самый удобный путь в страну фараонов предоставляла российская компания из Одессы. Начиная с 1881 г., еженедельно, в субботу, из одесского порта выходили корабли в Александрию, куда прибывали на 7 день. По пути были остановки в Константинополе (36 часов) и в Смирне (12 часов)3. Некоторые русские паломники путешествовали и британскими компаниями. Так, неизвестный автор путевых заметок «Десять дней в стране фараонов» пишет, что компания «Адриатическое- Восточное пароходство» гораздо хуже предоставляет услуги чем «Русское общество пароходства и торговли»4. Анонимный странник пишет, что путешествие составляет 12 дней, путь начинается из Бриндизи, остановок очень мало, и они короткие (Корфу, Кипр), обслуживание было отвратительным, например, кофе было с прокисшим молоком5.

Так зачем русские паломники посещали Египет? В их сознании он в первую очередь был страной древних фараонов, родиной монашества или мусульманской страной?

В рамках российского ориентального дискурса конца XIX — начала XX вв. последнее время актуализирован историософский вопрос о месте Российской империи и ее культуры в западно- восточной дихотомии6. Здесь выражается мысль о присвоении Востока русским человеком. Достаточно популярная мысль в духе классического ориентализма (англосаксонского). Хотя с этим тезисом достаточно часто спорят по отношению к Российской цивилизации, но все же такие мысли «западного образца» можно найти во многих личных воспоминаниях, которые мы будем анализировать ниже. Однако стоит отметить, что этот процесс в XIX в. только начинался в отличии от Запада, в силу причин, описанных выше. Если в публицистике этот тезис звучит устойчиво7 (более подробно рассмотрим ниже), то в личных и эпистолярных неопубликованных источниках ситуация несколько иная во второй половине XIX в. Пока многие русские люди только начинают знакомиться с Ближним Востоком. Поэтому в воспоминаниях есть интересные метафоры и образы, например, анонимный автор (паломник) в начале своего путешествия (4 октября 1881 г.) пишет: «Скажите, что отправляетесь в Америку или Китай, никто не станет удивляться, но попробуйте намекнуть, что вам хочется посетить Палестину и Египет вокруг Вас подымутся крики и возгласы восхище-ния»8. Шарм и привлекательность «страны фараонов» действительно существует, но мотив присвоения еще очень слабо выражен (очень метафоричен). Очень важным для автора является молебен, предшествующей долгой поездке, и это не потому что путешественница очень верующая, а «Троице-Сергиева Лавра — Святые врата к Востоку»9. То есть, открыть Восток и само открытие его начинается именно в России, в святой обители Сергия Радонежского. Не случайно выбран именно святой Сергий и его монастырь для начала путешествия

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

на восток. Как отмечал Д. С. Лихачев, культ Сергия Радонежского оказал огромное влияние на общественную и частную жизнь в XIX в.10

Исключительность России в познавании восточной культуры выражается и в сле-

дующих воспоминаниях: «Перед путешествием обязательно нужно посетить истинно

русский город Киев, его древние храмы»11. Российская путешественница связала два

важных для русской истории «места памяти» ский Собор в Киеве) с освоением востока.

В XIX в. Троице- Сергиева лавра воспринималась как место рождения единого Российского Государства, местом где родилась и была благословлена первая победа над завоевателями Востока (Куликовская битва)12. Киев же мог восприниматься местом принятия христианства, преемственность с Византийской империей, в которую свою очередь входили египетские земли. Возможно, именно эти ассоциации и молитвы в Лавре должны дать силы путешественникам, когда они отправлялись пока еще в «чужой» край. Восток представляется еще чем-то чужим, «отеческий статус» только начинает появляться.

Основными источниками об образах Египта в данной работе будут выпуски газет «Новое Время». Отметим, что данная газета выходила ежедневно с 14 января 1868 г. по 26 октября 1917 г. Издателем газеты в рассматриваемый нами период был А. С. Суворин. При нем репутация газеты была достаточно противоречивой: с одной стороны, это

(Троице- Сергиеву Лавру и Софий-

А. С. Суворин

-

8 Воспоминания о Востоке // РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Д. 1178. Л. 1 об.

-

9 Там же Л. 3.

-

10 Лихачев Д. С. На воздушных путях. Сергий Радонежский и Франциск Ассизский // Литературная газета. 1992. № 49. С. 6.

-

11 Воспоминания о Востоке... Л. 19 об.

-

12 Голубинский Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра. М., 1909. С. 17.

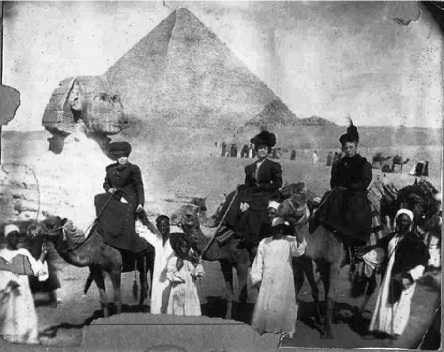

Паломники у пирамид

было передовое огромное периодическое издание «европейского типа», именно в нем печатались подробные новости из-за рубежа, объявления крупных коммерческих организаций и некрологи известных деятелей13. С другой стороны, газету критиковали, и либералы за антисемитизм в освещении «дела Дрейфуса», и аполитичные модернисты, и даже кон-серваторы14. Известный философ Н. А. Бердяев в статье «Судьба русского консерватизма» неодобрительно писал про «суворинскую» газету: «Новое время останется в русской истории как символ пережитого нами позора, как яркий пример литературного разврата и проституции»15. Другим периодическим изданием, которое мы рассматриваем является «Возрождение», русская эмигрантская газета, выходившая в Париже до 1940 г. Именно в ней были представлены взгляды представителей различных идейных течений белой эмиграции. В первое десятилетие своего существования газета выходила ежедневно, в 1936–1940 гг. — еженедельно.

Для многих паломников Египет был землей коптов. Путешественники активно общались с этим местным народом, который составлял 10% от всего населения. Русские путешественники, например, Михаил Словцов и Юрий Венедиктов, не только посещали коптские монастыри и церкви, но изучали их язык, собирали материалы по истории Церкви и культуры, встречались со священниками16. Очевидно, что в этот период времени копты находились в положении меньшинства и испытывали некоторые проблемы со строительством и ремонтов храмов17. Русские паломники старались помочь местному христианскому населению. Например, купцы Углича в конце XIX в. при посещении Египта пожертвовали на украшение храмов Александрии, Каира и Египта, на учреждение там училищ, больниц и богаделен18.

Почему русские паломники так относились к коптам? В дискурсе, господствующем в то время, отношение к ним было в целом положительное, на страницах газет периодически мелькали парадоксальные мысли о том, что копты были православными еще до Рождества Христова19. Копты воспринимались, как коренное христианское население, которое сохранило чистоту древнеегипетской расы. И сфинкс, и пирамиды, и Луксор воспринимались как достижения предков коптов, которые страдают от пришельцев мусульман20.

К мусульманам или как называли русские паломники «почитатели заветов Магомета» отношение было нехорошее. Многие отмечали их варварство на таможне,

Храм великомученика Георгия Победоносца в Каире (Коптская ортодоксальная церковь)

навязчивость к иностранцам: паломникам и туристам не нравилось, что им показывали древние мечети, они хотели смотреть пирамиды и более старые храмы, которые сохраняли копты21. Паломники не считали, что Египет мусульманская страна. Часто проскальзывали мысли о том, что древняя цивилизация спит, но скоро она проснется и выгонит пришельцев и мусульман, и англичан22. Правда, многие путешественники бьют тревогу, так как многие копты стали протестантами, так как в Египет путешествовало много лютеран из Германии.

Как считают некоторые историки, российский интерес к Египту сохранялся только до 1917 г., однако и после Гражданской вой ны в России паломники приезжали в страну пирамид. Надежда Тыркова посетила Каир в марте 1928 г., когда, действительно, попасть русским в Египет стало сложнее23. Она зашла в местный коптский храм, построенный при помощи русских эмигрантов, в один момент она очутилась в Москве, в домашней маленькой церкви старого барского особняка. На Царских вратах икона Благовещения, напоминающая работу Васнецова. Как сказали местные прихожане, деревянный иконостас был сделан по чертежу русского художника Билибина, под его же наблюдением написаны иконы Спасителю и Божией Матери24. Даже после революции и гражданских вой н паломники приезжали в Египет и помогали коптам.

Российский востоковед Б. А. Тураев писал об «отеческом» статусе Древнего Египта: «Какую бы сторону нашей жизни мы бы не взяли, исследование её истории нас по большей части, в конце концов приводит в Египет, который был отцом европейской государственности, европейского искусства, многих явлений нашей религиозной жизни и быта»25. Подчас ведущие страны континента в опережении друг друга выступали пропагандистами иноземных культурных ценностей и в полной мере ангажировали у арабских властителей настолько дивный и соблазнительный «чудесный мир»26. Наряду с этим, примечательно, что в сознании российских паломников традиция древнеегипетской культуры и стилистики в наименьшей степени соотносилась с мусульманским Египтом, относительным и достаточно условным, но приемником «нильских земель». Очевидно, русские паломники видели в коптах остатки былого величия древнеегипетской цивилизации. Оказывая помощь, они хотели стать сопричастниками великой культуры древности. Египет для русских паломников был коптской христианской землей, которая сохранила лишь малую часть истории страны фараонов.

В результате проведенного исследования стало ясно, что русские путешественники в XIX в. воспринимали Древний Египет как свое прошлое. Они поддерживали коптов, рассматривая их как прямых потомков древних египтян и бережно относились к их культуре и верованиям. Очевидно, что сыграл религиозный фактор. Копты — христиане, которые очень близки к православию. Тут необходимо вспомнить, теоретическую категорию М. Вебера — «этос» (социальные нормы, поведение, мораль и этика). Именно в эту категорию немецкий социолог приравнивал к религиозной идентичностью27, которая долгое время доминировала в XIX в. Когда путешественник приезжал в незнакомую страну, при знакомстве с «Другим», он использовал для идентификации религиозный фактор. В то же время русские видели врагами англичан (протестантам), связывая их, конечно, еще и с колониальным наследием и идеей гегемонии.