Образ хищной птицы в искусстве бронзового века Древнего Востока и Кавказа и миф о древе жизни на пороге государственности

Автор: Кореневский С.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 239, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам искусства Ближнего Востока времени образования первых государств и становления цивилизации. В статье проводится анализ изображений на стеатитовой вазе из храма в Хафадже (Месопотамия, Шумер)и вазах коллекции Джирофта (Южный Иран) ок. 2600 г. до н. э. В центре исследования находится образ хищной птицы и особенно изображения двуглавого ястреба,которое стало прототипом гербов нескольких государств. Особенностью работы является привлечение большого объема новых источников по искусству Ирана раннединастического времени в Месопотамии

Месопотамия, шумер, древний иран, мифология, искусство, символизм, древо жизни, анзунд, этана, цивилизация

Короткий адрес: https://sciup.org/14328196

IDR: 14328196

Текст научной статьи Образ хищной птицы в искусстве бронзового века Древнего Востока и Кавказа и миф о древе жизни на пороге государственности

На основании теоретических положений этнологии и истории в трудах Л. Г. Моргана (1934) и И. М. Дьяконова (1983) поздний предгосударственный период в Месопотамии (протоцивилизация) можно связывать с эпохой Урука. Государственный период (цивилизация)1 начинается в первой половине – середине III тыс. до н. э. Его важнейшие определяющие факторы – начало использования эквивалентов обмена (торговли) в виде благородных металлов на вес, слого-фонетическое письмо, постоянные войны между городскими центрами с захватом пленных, рост влияния храмов и закрепление власти в лице вождей – лугалей2. Обостряется борьба за главенство между лидерами военной и духовной элиты.

В идеологии и мифологии шумеров в это время прежний мир первобытной религии с зооморфными богами, пронизывающей все социальные отношения, отходил в прошлое. Вырабатывается новое содержание понятий добра и зла, оправдывающее право личной собственности, связанной с ней морали, главенство военной власти в обществе. В религиозных канонах утверждался антропоморфизм высших богов, часть божеств еще не расстались со своими зооморфными эквивалентами (Афанасьева, 1979; 2007). В этом процессе очевидной трансформации культурной и социальной жизни, прослеживаемой по шумерским мифам, нам представляется важным рассмотреть реакцию на события археологических источников, передающих в своих сюжетах некие образы, которые мы связываем с мифом о Древе Жизни.

Миф о Древе Жизни имел широкое распространение в древности и получил различное отражение в разных региональных версиях. Для времени халколита – бронзового века Переднего Востока и Кавказа – источниками о нем являются изображения на керамике, серебряных сосудах, стеатитовых вазах, печатях, диадемах, а также данные письменности шумерского и аккадского времени ( Дьяконов , 2006; Афанасьева , 2007; Woolley , 1934). Реконструкцию сюжетов рассматриваемого мифа по данным археологии возможно вести на основе подбора аналогий и ретроспективных заключений (в связи с консервативностью образов первобытной религии Ближнего Востока).

В центре нашего повествования находится интерпретация изображений на вазе из храма в Хафадже (Месопотамия) и их сопоставление с персонажами ваз т. н. коллекции Джирофта3 (Южный Иран). Первая публикация этого собрания древностей в 2003 г. резко увеличила источниковедческую базу по иконографии мифов о Древе Жизни и придала трактовке фриза на вазе из Хафадже новый ракурс ( Madjidzadeh , 2003; и др.).

Персонажи на стеатитовой вазе в Хафадже представлены в различных группах изображений. Здесь мы предлагаем рассмотреть сюжет, связанный с образом хищной птицы – одним из самых широко распространенных символов могущества власти в геральдике. Обычно эта птица воспринимается как орел с одной или двумя головами.

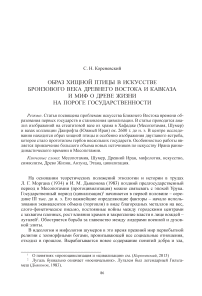

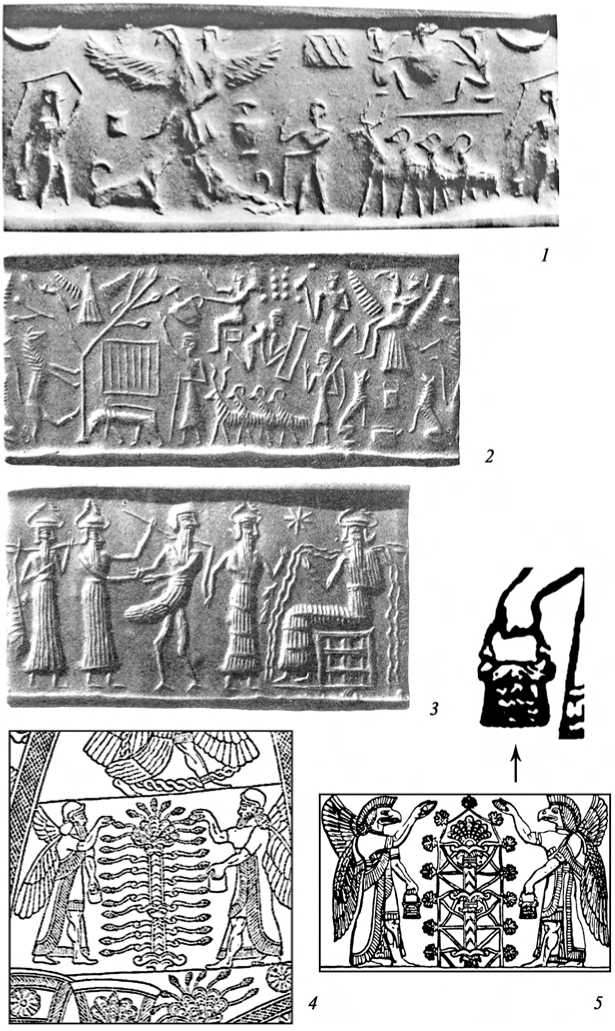

Вазы из Хафадже и Джирофта . Ваза из Хафадже (Ирак), сделанная из темно-зеленого стеатита в виде цилиндра, найдена при раскопках в одноименном храме. Она хорошо известна как выдающееся произведение искусства раннего периода государственности Шумера и датируется около 2600 г. до н. э., т. е. II Раннединастическим периодом ( Frankfort , 1954. С. 19, 20). На внешней стороне вазы вырезан фриз из плотно скомпонованных отдельных сюжетов. В их число входят богиня, сидящая на двух быках-зебу, держащая в руках потоки вод, другая богиня (или та же самая) стоит на двух львицах и сжимает горло двух гигантских змей. На вазе показано Древо Жизни (пальма) с двумя животными (медвежатами) перед ним. Сцены баталий у Древа Жизни представлены львом, напавшим на быка-зебу, а также пикирующей на место сражения хищной птицей. Вне композиции находятся скорпион и зверек с пушистым хвостом (рис. 1, 1 ).

Рис. 1. Ваза из Хафадже и изображения хищной птицы

1, 2 – ваза из Хафадже (по: Majidzadeh , 2003); 3–7, 9 – коллекция Джирофта (по: Majidzadeh , 2003; 2012); 8 – оттиск печати из Ура (по: Woolley , 1934); 10 – топор из Бактрии (по: Potts , 1994)

Сюжет вазы имел различные описания и толкования. Первые из них и наиболее полные принадлежат Фракфорту и Мэллоуну ( Frankfort , 1954. Р. 19, 20; Mallowan , 1965. P. 22, 23. Fig. 6, 7). Из отечественных специалистов по искусству Древнего Востока одной из первых о ней писала Н. Д. Флиттнер. По ее мнению, «на сосуде изображена розетка Инанны-Иштар. Истолковать сюжет трудно, на нем изображены какие-то зверушки и на стыке геральдически поставленных быков сидит странное существо…» ( Флиттнер , 1958. С. 72). Е. В. Антонова отметила различные точки зрения зарубежных ученых, прежде всего П. Амье, по поводу интерпретации образов в рамках философского повествования о картине мира ( Антонова , 1998. С. 196, 197). Однако, как мне кажется, детальный разбор персонажей фриза вазы из Хафадже в отечественной литературе еще не проводился.

По заключению специалистов (Франкфорт, Мэллоун), ваза из Хафадже относится к произведениям искусства Южного Ирана, так как именно там, в области Керман, находятся богатейшие залежи стеатита, из которого вырезались вазы, и водятся быки-зебу с характерным горбом на спине, растут пальмы и обитают львы.

Прямые аналогии хищной птице, представленной на фризе вазы, известны по изображениям на вазах из коллекции Джирофта, опубликованной Ю. Мад-жидзаде ( Madjidzadeh , 2003; 2012) и в соавторстве с Перро ( Perrot, Madjidzadeh , 2005). Коллекция включает более 400 стеатитовых ваз, культовых предметов и скульптурных изображений. Вся коллекция достаточно однородна по стилю, получившему название «брокадного», т. е. парчового. Его особенностью является сочетание реализма в изображении растений, животных и птиц с особой мифологической стилизацией образов божеств. Помимо ваз, в собрание входят различные культовые предметы и пластины со вставками из цветных камней. Коллекция датируется временем вазы из Хафадже, т. е. серединой III тыс. до н. э., так как стилистически и морфологически очень близка ей ( Madjidzadeh , 2003).

Сюжеты ваз коллекции Джирофта содержат многочисленные эпизоды мирных и батальных сцен, связанных с волшебной горной страной, растущим в горах Древом Жизни, c богиней – хозяйкой этой страны (даже в ее андрогинном воплощении) и ее любимым животным – быком-зебу. На вазах также изображены хищные кошачьи (львы, барсы), змеи, скорпионы, летящие и пикирующие хищные птицы, антропоморфные и миксморфные божества. Есть также изображения храмов, рощ, деревьев, скорпионов, символических вод мифического мирового океана.

Батальные сцены отражают сюжеты битвы быка со львами, победы льва (львов) над быком под сенью Древа Жизни, сражения со змеем, которые ведет богиня, сжимающая горло двух гадов, битвы кошачьих (барсов) со змеем. Одним из противников змея является могучая хищная птица. Ее плотоядный характер передает крючковатый клюв, подчеркиваемый резчиком. Птица хватает в каждую лапу по змее и душит их (рис. 1, 1, 3 ; 2, 3, 4 ).

В других случаях птица изображается как спутник львов и участник батальных сцен. Она занимает место на спине льва или летит между фигурами зверей (рис. 1, 9 ).

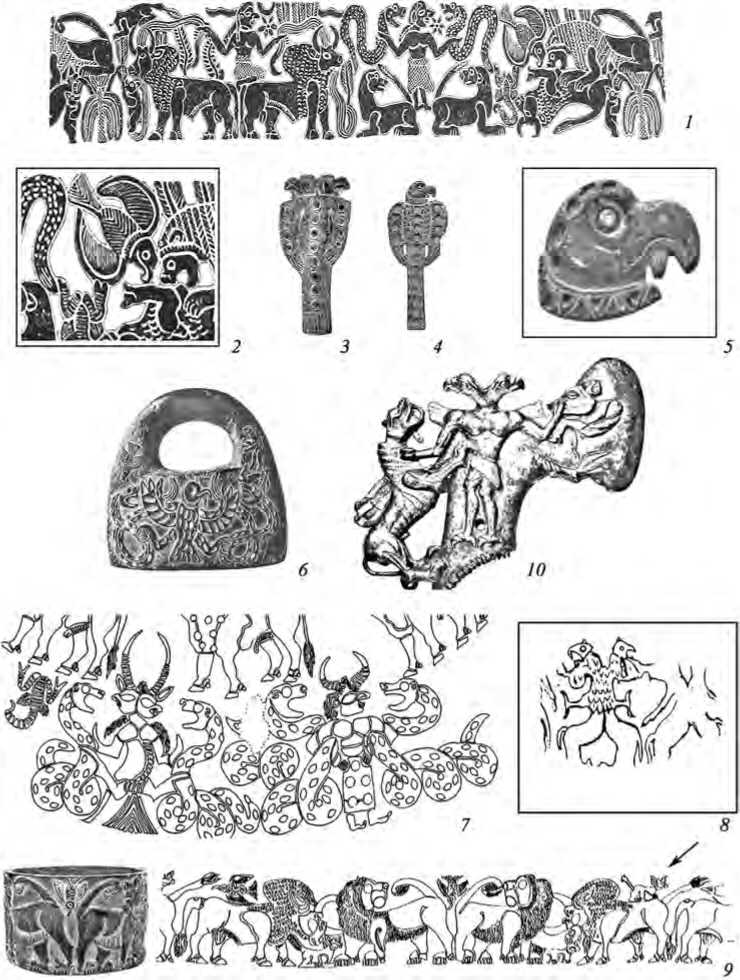

Мифологема «птица с хищным клювом поверх льва или иного кошачьего» ваз Джирофта из Ирана находит территориально далекую аналогию в образах сцен шествия животных на серебряных вазах Майкопского кургана. Здесь мы видим Древо Жизни на фоне горной страны, волшебного маленького мохнатого зверька, привставшего на задние лапы перед Древом, шествия животных и расположенных над ними птиц. Майкопский курган можно датировать концом первой половины – серединой IV тыс. до н. э. (рис. 2, 1, 2 ) ( Кореневский , 2012). Он древнее II Раннединастического периода и отражает уже существовавший в урукский период миф о Древе Жизни, волшебной горной стране, где оно растет, а также шествия животных пока еще мирного характера.

Но вернемся к образам коллекции Джирофта. Что это за хищная птица? Ответить на этот вопрос можно, внимательно рассмотрев стеатитовые пластины с ее изображениями. Одна из них изображает птицу с ярко выраженным хищным профилем, атрибутом которого является отросток в виде «бороды» (рис. 1, 4, 5 ). По этому признаку легко опознается ястреб – бородач или ягнятник. Это могучий пернатый хищник – охотник, способный закогтить даже ягненка или теленка, напасть на ребенка человека. Длина тела ястреба-бородача – 1–1,15 м, размах крыльев – 2,4–2,69 м. Птица живет высоко в горах. В прошлом она была широко распространена в Европе, на Кавказе и в Азии ( Брем , 2004. С. 255, 258). Сейчас ареал ястреба-ягнятника резко сократился из-за систематической охоты на него.

Еще одна пластина имеет изображение двухголового ястреба (рис 1, 3 ). На другой иранской вазе также изображено миксморфное божество с двумя рогатыми головами, имеющее черты птицы и быка. Головы монстра повернуты в разные стороны. Они имеют клювовидные носы. Туловище оканчивается птичьим хвостом. Божество душит двух змеев, для чего ему нужны две головы (рис. 1, 7 ). Таким образом, мы можем констатировать зарождение образа двуглавого пернатого хищника во II Раннединастическом периоде в Иране, в кругу населения (протоэламитов, «джирофитов»), культивирующего миф о священном Древе Жизни и связанных с ним сценах битв между фантастическими существами.

Образ двуглавого пернатого хищника также изредка встречается на печатях Царского некрополя Ура (рис. 1, 8 )4. Здесь он получился из соединения двух тел мифических существ. Но зачем у ястреба две головы – ответ дают только изображения Джирофта.

Как могучий ястреб стал орлом? Вопрос, наверное, не самый важный. (Кстати, ястребы и орлы относятся к одному виду ястребиных). Здесь многое зависит от точности перевода древних текстов и традиций трактовки образа. Важно другое: на печатях аккадского времени хищная птица присутствует вместе с изображениями антропоморфного божества (богини), в качестве его спутника и союзника, убивающего змеев (рис 1, 1 ). Она воплощала небесную мощь божеств волшебной страны, в которой растет Древо Жизни и где боги властвуют над всеми ресурсами вод и плодородия (рис. 2, 6 ).

Рис. 2. Изображения птиц

1, 2 – Майкопский курган; 3–5 – коллекция Джирофта (по: Majidzadeh , 2003); 6 – оттиск печати аккадского времени (по: Frankfort , 1954)

Анзуд . В шумерских мифах образ хищной птицы в ряде мифов приобрел своеобразную трактовку в сюжетах, связанных с Древом Жизни. У птицы появилась голова льва. Иконография ваз Джирофта такого монстра не знает. Информации о Древе Жизни и его обитателях немного.

Издревле благородное древо Энки среди пестрокаменных гор Инанны, как великан стоит на вершине…, его корни – гигантские змеи, в его ветвях свила гнездо «малая пташка» и отложила яйца, там в ветвях орел Анзуд гнездо себе устроил… ( Афанасьева , 2007. С. 72, 73).

Анзуд – это огромная птица-монстр. Судя по тексту мифа, родиной Древа Жизни не может быть плоская равнина юга Месопотамии, где жили шумеры, это некая горная область. Великая богиня шумеров Инанна тоже имеет внешу-мерское происхождение. Она дитя гор. Была ли у ее волшебной горной птицы голова льва – неизвестно.

Другая, уже чисто шумерская, версия повествует о волшебном Древе («ху-луппу»), которое росло на берегу Евфрата, где его заметила богиня Инанна. Она принесла растение в город Урук. Там она его опекала и растила до тех пор, пока в его ветвях не поселилась птица-демон Анзуд, в стволе устроила себе обиталище монстр-дева Лилит, а в корнях обосновался змей. Инанна хотела сделать из этого дерева себе трон и ложе. В этом ей помог ее брат Гильгамеш. Он убил змея, «что заклятий не ведает». Испугавшись мощи героя, который владел топором дорожным в двадцать пудов, бежала в страхе монстр-дева Лилит, а с ней улетела в горы чудовищная птица Анзуд ( Афанасьева , 2007. С. 123, 124).

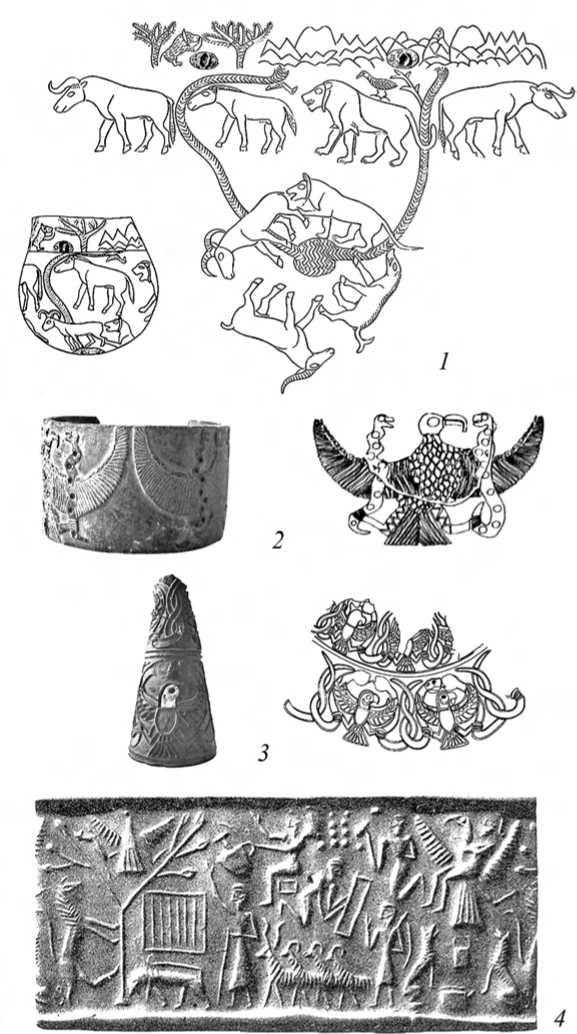

Шумеры традиционно, начиная с протописьменного периода, изображали Анзуда с туловищем птицы и головой льва (рис. 3, 1, 2 ), совмещая образы двух «царей животного мира». Образ этого монстра имеется на инкрустациях знаменитого штандарта из царского кладбища в Уре (рис. 3, 3, 4 ). Анзуд присутствует на подтреугольных боковых стенках полого штандарта в сюжетах, посвященных деяниям у Древа Жизни (в том числе убийству вскочившего на Древо козла). Птица с львиной головой представлена в окружении могучих зверей-хранителей Древа: быком с человеческой головой, львицей или гепардом. По всей видимости, такое явление не случайно и указывает, что Анзуд был одним из знаков военной мощи шумеров, которые связывали его образ с воинской символикой. Анзуд, видимо, рассматривался и как защитник волшебного Древа от посягательств неугодных богам существ: зверей и людей.

О деяниях Анзуда подробно рассказывается в очерках В. К. Афанасьевой (1987. С. 82, 83). Мифы о нем заканчиваются описанием конфликта между этим монстром и богами. Волшебная птица была наделена способностями властвовать над судьбами людей и влиять на них. Однажды Анзуд решил стать верховным божеством и завладеть Таблицами Судеб, похитив их у бога Энлиля. Боги решили вернуть таблицы. Мать богов Дингирмах послала сына – бога войны Нинурту (Нингирсу) отобрать у Анзуда похищенное достояние. Дружину Ни-нурты составили семь ветров. Лучник Нинурта отправился в страну гор, где обитал Анзуд, поразил чудовище из лука и пленил его (Там же). Затем Нинурта привел монстра на суд богов. В этот момент Анзуд имел человеческую голову и длинную бороду (рис. 4, 3 ).

Рис. 3. Изображения Анзуда

1, 2 – протописьменный период, печати (по: Frankfort , 1954); 3, 4 – пластина штандарта из Ура (по: Woolley , 1934)

Подтекст мифа о похищении Таблиц Судеб Анзудом и их возвращение богам богом войны Нинуртой, скорее всего, связан с двумя ситуациями. Во-первых, древний хранитель Древа Жизни в рассказе удаляется из его ветвей. Кражей таблиц Судеб он компрометирует себя в глазах богов. Во-вторых, победа над ним становится поводом для бога войны совершить подвиг и выдвинуться в первые ряды небесных повелителей мира, став символом власти военных вождей на земле.

Этана. Более поздний, чем аккадский текст, вавилонский вариант доносит до нас сведения о волшебном орле – помощнике Этаны, который был первым царем Киша. Суть мифа в аккадской и вавилонской трактовке такова ( Афанасьева , 2007. С. 148–167): Этана успешен в мирских делах, но несчастен, не имея детей. Бездетный царь не мог укрепиться на троне, не создав династию. Этане необходимо заполучить волшебную «траву рождения», которая позволит ему родить сыновей и продолжить свой род, получив благословение богов. Бог Ша-маш рассказал Этане, что плоды бессмертия произрастают в царстве богов, куда можно было добраться по воздуху. Помочь в этом Этане вызвался могучий орел, который, по мифу, был обязан Этане своим спасением.

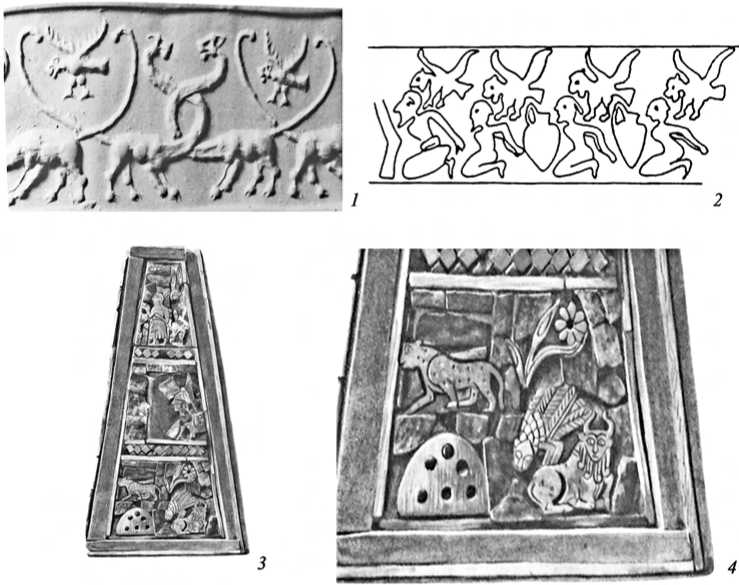

Рис. 4. Изображения птиц и крылатых божеств (по: Frankfort , 1954)

1–3 – печати аккадского времени; 4, 5 – изображения ассирийского времени

Сюжет мифа из-за дефектности табличек неполон. Так, в тексте рассказывается о том, что Этана видит сон, в котором он летит на орле и достигает дома без окон – обители богов. Получил ли он желаемую «траву рождения» – остается неизвестным. Исследователи мифа полагают, что полет Этаны кончился катастрофой ( Афанасьева , 2007. С. 158, 159). Орел не долетел до неба, повернул назад и рухнул на землю, Этана погиб вместе с ним. Но так ли это? ( Редер , 1965. С. 65–67).

Учитывая неполноту текста, можно предложить комментарии к мифу по другим, более ранним источникам – оттискам печатей аккадского времени (рис. 4, 1, 2 ). При этом возникают детали сюжета, которых нет на табличках, а сам сюжет может быть освещен несколько по-иному.

Первая печать (рис. 4, 1 ). В центре находится изображение огромной летящей птицы, несущей на спине человека (Этану). Под птицей сидят две собаки с поднятыми вверх мордами. Справа от птицы находится большой кувшин, далее стоит человек с посохом. Правая рука у него поднята в жесте приветствия. За человеком находится группа парнокопытных. Впереди показано крупным планом винторогое животное. За ним идут три особи с крупными закинутыми за спину рогами. Скорее всего, это антилопы (газели?). Они образуют группу, но не стадо домашних животных. Соответственно, и люди при нем не простые пастыри.

Выше животных находятся два божества, сидящие на кубических постаментах-стульях. Они что-то делают у большого сосуда. Возможно, божества как-то связаны с жидкостью, которая может в нем находиться. Слева от птицы различимо изображение какого-то прямоугольного предмета. В противоположную от животных сторону по направлению к птице идет человек. Его левая рука согнута в приветственном жесте. В ней он держит предмет, напоминающий кнут, в правой руке он сжимает изделие на длинной дугообразной ручке наподобие короба или ведра.

В верхней части оттиска различимы два знака полумесяца и прямоугольник с косой штриховкой. Это схематичная картина небесной сферы ( Porada , 1948. No. 236E).

Вторая печать (рис. 4, 2 ). Первая группа образов. В центре находится Древо Жизни, над его ветвями парит огромный орел, раскинувший крылья. Под Древом расположен упомянутый в вавилонском тексте дом богов без окон в виде квадрата. Это явно царство Энлиля (Шамаша).

У подножья Древа находятся два зверя c тонкими и длинными кошачьими хвостами. Но это не кошки. Морда одного из них напоминает голову лошади, морда другого животного неразличима. Один зверь поднял голову и поставил ногу на ствол дерева. Похоже, что это копытное животное, может быть – лошадь (?). Голова второго животного опущена вниз, возможно, это травоядное. Справа от Древа на стуле сидит божество, у него в руках большой кувшин, из которого оно льет некую жидкость на Древо. Такое изображение крупных тарных сосудов в руках божества в сценах у Древа Жизни, на наш взгляд, позволяет предполагать, что плоды этого волшебного растения могли ассоциироваться с сырьем, из которого изготовлялись напитки, хранившиеся в керамической таре.

Внизу у Древа снова стоит человек с посохом, одетый в длинное платье. На голове у него шапка – символ царского статуса. За ним располагаются те же животные, что и на первой печати. Впереди находится винторогий вожак, сзади – саблерогие антилопы. Процессию замыкает человек. Его правая рука согнута и поднята в приветственном жесте, в левой он держит предмет с твердой рукояткой и гибким завершением (хлыст? ошейник?). Изображение это меньшего масштаба, чем человек с посохом.

Вторая сюжетная группа включает огромную летящую птицу, которая несет на шее человека. Это Этана. В лапе птица держит небольшой мешочек (?) на длинной петлевидной ручке. Возможно, это короб или ведро, предназначенные для сбора плодов Древа Жизни. Скульптурные изображения подобных ёмкостей – коробов на длинной петлевидной ручке – имеются в иранской коллекции Джирофта. На них изображены лежащие под Древом Жизни львы или птица, схватившая двух змеев. Они явно связаны с мифом о Древе Жизни и его хранителях (рис. 1, 6 ).

В Майкопском кургане обнаружен отдаленный аналог такому изделию – бронзовое ведерко с дугообразной ручкой. Отмечу, что вещью нельзя было пользоваться в быту из-за дефекта петель на корпусе ( Кореневский , 2011. С. 301. Рис. 87, 7 ). Возможно, майкопское ведерко имело некий символический характер, имеющий какое-то отношение к таре, используемой для сбора плодов волшебного Древа, как и предмет с дуговидной ручкой?

Образ сумки для плодов Древа Жизни долго сохранялся в мифологии Ближнего Востока. На сильно стилизованных изображениях Древа Жизни ассирийского времени мы видим монстров с птичьими головами – его хранителей, которые в руках держат точно такие же ёмкости для сбора плодов священного растения (рис. 4, 4, 5 ).

Орел летит над территорией, охраняемой двумя огромными собаками, которые, подняв вверх головы, смотрят на птицу, несущую человека. Сюжет первой печати здесь повторяется в деталях. Скорее всего, это стражи границ потустороннего мира и мира реальности. Как аналогию охранителям границы двух миров можно вспомнить двух собачек из гробницы 5 кургана 31 могильника Клады, которые были поставлены перед круглым отверстием в камеру гробницы ( Резепкин , 1991. С. 184).

Сцена заканчивается изображениями двух людей, упавших на колени перед гигантской волшебной птицей и царем Этаной. О дальнейшем развитии сюжета можно только догадываться. Известные нам шумерские мифы отмечают, что плоды Древа Жизни недоступны для смертных людей и животных. Но у Этаны был сын по имени Балих (Палих) ( Афанасьева , 1988). Следовательно, полет окончился благополучно: Этана унес в мешке или ведре волшебные плоды с Древа Жизни, но это не была «трава бессмертия», так как он умер. Его тень (в ассирийской версии мифа) встретил спутник Гильгамеша Энкиду в подземном царстве ( Афанасьева , 1987).

Подведем итоги . Изображения хищной птицы, подобной орлу, и Древа Жизни имеют сюжетную связь в иконографии мифа и передаются несколькими устойчивыми композициями.

Одна из таких мифологем («птица на льве» или на ином хищнике) – изображение на майкопских серебряных сосудах – датируется урукским временем, что предполагает очень раннюю трактовку персонажей рассматриваемого мифа в Предкавказье, известную уже в середине IV тыс. до н. э.

В идеологии общества нарождающейся государственности Месопотамии и Ирана еще в урукский период возникает другой и особый миксморфный образ птицы с головой льва, сопровождающий хищников со змееподобными шеями и пленных (рис. 3, 1, 2 ). Время появления львиноголовой птицы совпадает с появлением печатей, на которых изображены люди со связанными за спиной руками (рис. 3 , 2 ). Это своеобразный индикатор распространения войн за захват пленных и добычи – новый этап военной истории населения Нижнего Двуречья, соответствующий становлению цивилизации и возникший на пороге государственности.

Образ хищной птицы в мифологии Ирана и Месопотамии к середине III тыс. до н. э. прочно связывается с мифом о Древе Жизни. Она становится одним из его хранителей и участником битв вокруг священного растения.

Хищная птица в этих сценах играет роль змееборца, так же как Великая Богиня и кошачьи хищники. В Иране «джирофиты» создают образ двуглавого пернатого хищника, победителя змеев. Этот образ имел отражение в искусстве шумеров II и III Раннединастических периодов. Он был символом укрепляющейся военной власти и в последующее время, во II тыс. до н. э. (рис. 1, 10 ).

В целом рассмотренный сюжет о символике ястреба / орла иллюстрирует развитие мифа о Древе Жизни, игравшего очень значимую роль в идеологии нарождающейся государственности у шумеров и джирофитов. В легендах этого цикла отразились идеи верховенства военной элиты, опирающейся в утверждении своего могущества на волю богов, а также обоснование божественного происхождения царской власти. По мнению специалистов, птицу – хранителя Древа Жизни – стали рассматривать как символ бога войны, лучника Нинурты, который в мифах делит высший престиж военного могущества с Инанной и орлом ( Иванов, Топоров , 1988).

Образ древнего иранского двуглавого ястреба-змееборца в 330 г. при императоре Константине был принят как герб Византии. Много веков спустя в XVI в. при царе Алексее Михайловиче двуглавый орел стал гербом Московского государства. Его часто трактуют как символ власти и на Западе, и на Востоке. Но, как видим, изображение могучего двуглавого пернатого хищника возникло задолго до Византийской империи и по иному поводу, как символ военной власти, небесного борца против сил зла и приносящего несчастья людям змея.

Список литературы Образ хищной птицы в искусстве бронзового века Древнего Востока и Кавказа и миф о древе жизни на пороге государственности

- Антонова Е. В., 1998. Месопотамия на пути к первым государствам. М.: Наука: Восточная литература. 223 с.

- Афанасьева В. К., 1979. Гильгамеш и Энкиду. М. 219 с.

- Афанасьева В. К., 1987. Анзуд//Мифы народов мира: энциклопедия: В 2 т./Ред. С. А. Токарев. М.: Советская энциклопедия. 2-е изд. Т. 1. С. 82-83.

- Афанасьева В. К., 1988. Этана//Мифы народов мира: энциклопедия: В 2 т./Ред. С. А. Токарев. М.: Советская энциклопедия. 2-е изд. Т. 2. С. 671.

- Афанасьева В. К., 2007. Орел и Змея в изобразительном искусстве Двуречья. М.: Водолей. 463 с.

- Брем А., 2004. Жизнь животных. М.: Олма-Пресс. 1192 с.

- Дьяконов И. М., 1983. История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые шаги рабовладельческой цивилизации/Ред. И. М. Дьяконов. М.: Наука. Ч. I: Месопотамия. 534 с.

- Дьяконов И. М., 2006. Эпос о Гильгамеше. СПб.: Наука. 212 с.

- Иванов В. В., Топоров В. Н, 1988. Орел//Мифы народов: энциклопедия: В 2 т./Ред. С. А. Токарев. М.: Советская энциклопедия. 2-е изд. Т. 2: К-Я. С. 258.

- Кореневский С. Н., 2011. Древнейший металл Предкавказья. Типология. Историко-культурный аспект. М.: Таус. 385 с.

- Кореневский С. Н., 2012. Символика погребального набоРА Майкопского кургана и культ Инанны-Иштар//РА. № 4. С. 66-80.

- Кореневский С. Н., 2013. О понятиях цивилизация и протоцивилизация и знаках на керамике в культурах Подунавья и Кавказа и Переднего Востока в V-III тыс. до н. э.//КСИА. Вып. 230. С. 63-84.

- Морган Л. Г., 1934. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. Л.: Ин-т народов Севера ЦИК СССР 350 с.

- Редер Д. Г., 1965. Мифы и легенды древнего Двуречья. М.: Наука. 120 с.

- Резепкин А. Д., 1991. Курган 31 могильника Клады. Проблема генезиса и хронологии Майкопской культуры//Древние культуры Прикубанья (по материалам археологических работ в зонах мелиорации Краснодарского края/Отв. ред. В. М. Массон. Л.: Наука. С. 167-197.

- Флиттнер Н. Д., 1958. Искусство Двуречья и сопредельных стран. М.; Л. 298 с.

- Frankfort H., 1954. The Art and Architecture of the Ancient Orient. London: Penguin. 320 р.

- Madjidzadeh Y., 2003. Jiroft -The Earliest Oriental civilization. Tehran: Printing. 138 p.

- Madjidzadeh Y., 2012. Objects from the Jiroft Treasure/Soft stone and Alabaster Objects (Recovered Collection from the Hall River Basin in National Museum of Iran, with a report by Yousef Majidzadeh)/Ed. S. Piras. Pazinech. Tehran. 127 p.

- Mallowan M. E. L., 1965. Early Mesopotamia and Iran. London: Thames and Hudson. 142 p.

- Perrot J.,Madjidzadeh Y., 2005. L’iconographie des vases et objets en chlorite de Jiroft (Iran)//Paléorient. Vol. 31. No. 2. P. 124-151.

- Porada E., 1948. The Collection of the Pierpont Morgan Library. Corpus of Ancient Near Eastern Seals in North American Collection. Woshington, D. C. 199 p. (Bollingen Series; XIV).

- Potts T., 1994. Mesopotamia and the East. An Archaeological and Historical Study of Foreign Relations ca. 3400-2000 BC. Oxford: Oxbow Books. 170 p. (Oxford University Committee for Archaeology Monograph; 37.)

- Woolley L., 1934. Ur excavation. New York: Carnegie corporation. Vol. II: The Royal Cemetery: a report on the predynastic and Sargonid graves excavated between 1926 and 1931. 605 p., 273 pl.