Образ лебедя в традиционной культуре коми (зырян)

Автор: Чудова Т.И.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Историко-филологические науки

Статья в выпуске: 2 (30), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе литературных и полевых источников рассматривается символика образа лебедя в повседневных запретах и свадебной обрядности коми (зырян), а также некоторые варианты воплощения его образа в предметах декоративно-прикладного искусства. Рассмотрение традиционных повседневных запретов в контексте свадебной обрядности коми позволяет утверждать, что образ лебедя выступал не только символом невесты, ее чистоты и непорочности, но и символом будущего благополучия семейной пары. Промысловые и кулинарные запреты, связанные с лебедем, находят обоснование в этиологических мифах. В этом контексте ритуальное снятие пищевого табу в ходе свадебной обрядности ижемцев можно трактовать и как символическое жертвоприношение.

Коми (зыряне), образ лебедя как символ брачных уз

Короткий адрес: https://sciup.org/14992894

IDR: 14992894 | УДК: 392.8

Текст научной статьи Образ лебедя в традиционной культуре коми (зырян)

Промысловая практика, занимая значительный сектор в структуре хозяйственной деятельности коми, предопределила сохранение мифологических текстов о происхождении животного мира, в создании которого приняли участие оба демиурга Ен и Омöль. Лебедь (юсь) в космогонических мифах коми (зырян) предстает в виде одной из орнито-морфных ипостасей верховного бога-творца Ена. Так, в одном из мифов повествуется о том, что “в первозданном океане плавали гагара и лебедь. Заспорили, чей голос сильнее. Гагара закричала: «Курлык-курлык!» – и спросила, испугался ли лебедь.

Лебедь сказал: «Нет!» – и тихонько издалека подал голос. Гагара второй раз начала свое «курлык-курлык». В ответ в отдалении послышались раскаты грома. Сердце гагары затрепетало: в голосе лебедя почувствовала большую силу. В третий раз гагара закричала. В это время грянул гром, и молния ударила под самым боком гагары. Она испугалась, нырнула в воду, еле живой осталась” [1, с. 17]. Анализ орнитохроматической символики в представлениях пермских и обскоугорских народов позволил О.И.Уляшеву особо подчеркнуть, что лебедь как светлое начало маркирован белым цветом и противостоит темному началу в образе гагары [2, с. 239].

Происхождение лебедя отражено в одном из этиологических мифов, текст которого был записан в 1916 г. Д. Фокош-Фуксом от Т.А. Кочанова, жителя д. Фроловская Усть-Куломского района Республики Коми. «Жил-был в давние времена царь. И было у царя три дочери и сын. Пошли они на море купаться, зашли в воду. И оказался в тех местах колдун. Он превратил царских детей в лебедей, и полетели они в поле. С тех пор лебеди расплодились и теперь летают везде. Мы их не едим» [1, с. 60]. Мифологический текст имеет сказочное начало, хотя в нем просматривается этиологический миф о происхождение птицы и мотивируется запрет на потребление мяса лебедя.

Н.Д.Конаков подчеркивал, что лебедь признавался у коми птицей особо чистой, с ярко выраженной женской и брачной символикой [3, с. 407], что подтверждается множеством фольклорных текстов. Так, в одной из коми сказок «Война из-за ржаного зернышка» повествуется о том, как молодая девушка в образе белого лебедя помогает юноше избавиться от злого колдуна, а в конце сказки молодые справляют свадьбу [4, с. 64–76]. В легенде об озере Вад-Ты рассказывается, что дочь лесного царя насильно выдали замуж за водяного. От непривычной жизни девушка в образе лебедя ночами вылетала из воды [5, с. 87]. Реже встречаются тексты о превращении юношей в лебедей. Так, А.С.Си-доров в книге по знахарству, изданной в 1928 г. (переиздана в 1997 г.), приводит быличку, в которой говорится о том, что однажды житель Мыелдина поспорил с ижемцем, за что последний превратил верхневычегодца в лебедя. Три дня превращенный в лебедя человек вел образ жизни птицы, пока ему не вернули человеческий облик [6, с. 31]. Этот текст перекликается со сказкой «Шомвуква», по сюжету которой за нарушение запрета отцом 12 его сыновей были превращены в стаю лебедей [7, с. 17–22]. Фактически, в этих текстах подчеркивается оборот-ничество лебедя, т.е. его способность принимать как орнитоморфный, так и антропоморфный образы. Локализация фольклорных текстов о лебеде (на европейском Северо-Востоке обитают тундровый или малый лебедь, кликун и шипун: малый лебедь – в тундре, в таежной зоне он встречается на пролете, кликун и шипун – в лесной и тундровой зоне) в традициях коми совпадает с местами его гнездования [8]. Сказочные сюжеты о метаморфозах лебедя распространены, например, среди вепсов [9, с. 55].

Брачная символика образа лебедя ярко проявляется в свадебной обрядности ижемцев, северной группы коми (зырян), которые на свадебный стол подавали цельно приготовленного лебедя. Дядя невесты по материнской линии, либо ее крестный отец, делил мясо на кусочки и раздавал каждому участнику обрядового застолья. Главная роль в обряде отводилась брату матери невесты, что свидетельствует о древнейших истоках этого обряда, а замена его крестным отцом отражала христианские традиции. Исключительность этого блюда была призвана подчеркнуть важность и значимость свадебного застолья, выступающего способом единения в одно целое двух партий, создание единого коллектива свойственников [10, с. 131]. Фактически, в свадебном обряде лебедь выступал в роли «демиурга» новой семейной пары, а его образ ассоциировался с символом брачных уз, благополучия семейной пары.

Лебедь у коми (зырян и пермяков) не был объектом охоты, а его мясо находилось под строгим табу [11, с. 323]. Исключение составляло только свадебное застолье, где лебедь выступал символом семейной пары. Мотивировка запрета на убийство лебедя связывалась с неминуемой карой. Так, верхневычегодские охотники строго соблюдали запрет охоты на лебедей, считая, что даже за случайно убитого лебедя виновного ждала неминуемая кара. В исторической памяти населения с. Кер-чомъя Усть-Куломского района Республики Коми сохраняется легенда о стае из 12 лебедей, которая ежегодно прилетала с юга на оз. Вад возле села и покидала озеро только на третий день. По рассказам местных жителей, ранним утром 1996 г., накануне праздника «Пыжа гаж» (Лодочное веселье), приуроченного к Иванову дню, на оз. Вад, как всегда, прилетела стая из 12 лебедей. Но в тот день какой-то заезжий мужчина выстрелил в стаю лебедей. Говорят, сам он потом напился и во время праздничных гуляний утонул в озере. Никто и не заметил, как это произошло. Но с тех пор лебеди больше не прилетали в Керчомъю накануне праздника «Пыжа гаж» [12]. Неминуемая кара за убийство лебедя фиксируется в традициях не только коми (зырян), но и вепсов [9, с. 55], карел [13, с. 124], русского населения европейского Севера [14, с. 677] и старообрядцев Забайкалья [15, с. 67–68]. По представлениям коми, убийство лебедя приводит к потере супруги [16], что хорошо согласуется с сюжетами сказок и легенд о метаморфозах девушки-лебедя, которая становится женой главного героя сказки. Широкие рамки бытования во времени и пространстве схожих представлений о лебеде у финно-пермских и русского народов позволяют говорить о том, что они (представления) сложились в глубокой древности у этносов, занимавшихся охотничьим промыслом.

Табу на добычу лебедя и запрет на включение его мяса в рацион питания можно связать с отголосками культа лебедя, так как священное может быть одновременно нечистым. В этом контексте любопытным представляется факт, зафиксированный у коми на верхней Печоре в начале XX в.

всемирно известным социологом П.А. Сорокиным, который отмечал, что род Бажуковых имел дополнительную номинацию «юсь» (лебедь) [17, с. 34]. Эту информацию можно трактовать как сохранение тотемного названия рода. Подобная номинация рода «юс» была зафиксирована также и в удмуртской традиции [18, с. 45].

Примечательна практика хранения яиц лебедей у коми, также как и карел, в красном углу [11, с. 324], где обычно хранились пасхальные яйца. Последние наделялись универсальным символом круга рождений: яйца служили метафорой зарождения жизни в пасхальных играх, в обрядах первого дня пахоты и др.

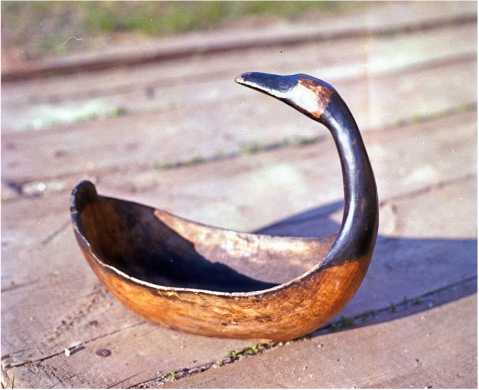

В традиционной культуре коми (зырян) характерна практика воплощения образа водоплавающей птицы в бытовых предметах. Довольно представительна этнографическая коллекция братин и солонок в виде птицы, образ которой, как правило, трактуется и номинируется как «утица» [18, с. 86]. Но длинная шея, ее плавный изгиб позволяют рассматривать образ птицы на некоторых предметах утвари как образ лебедя, что особо ярко выражено на братинах [19, табл. XII. Б. 5, 6], предназначенных для подачи сура (домашнего пива), ритуального напитка коми (зырян), в обрядовой практике, в том числе и в свадебной обрядности. Функциональную необходимость оформления высокой шейки птицы на братинах можно связать с удобством держания ее (братины) в руке (рис. 1).

Рис. 1. Братина или ковш. Пу кош (деревянный ковш) или юра кош (букв. ковш с головой). Конец XIX в. Школьный музей с. Большая Пысса. Удор-ский район, Республика Коми. Фото В.Э.Шарапова. 1991 г.

Pic. 1. Ladle. Wooden ladle or ladle with the head. End of the XIX century. School museum of Bolshaya Pyssa, Udora District, Komi Republic.

Образ лебедя воплощался, хотя и не так часто, как образ утки, в предметах декоративно-прикладного искусства, но тем привлекательнее становятся эти предметы. Образ лебедя воплощался и в предметах, связанных с женским рукоделием. Так, в фондах музея археологии и этнографии Сыктывкарско- го государственного университета им. Питирима Сорокина хранится швейка (рис. 2), стойка которой напоминает изящно выгнутую длинную шею лебедя. Воплощение образа лебедя в предметной сфере имело давние традиции. Например, встречается в коллекции культовой пластики археологических древностей региона [20, с. 5].

Рис. 2. Швейка. Из фондов музея археологии и этнографии СГУ им. Питирима Сорокина.

Pic. 2. Device for sewing. From funds of the Museum of Archaeology and Ethnography of Pitirim Sorokin Syktyvkar State University.

Отношение к лебедю как чистой небесной птице сохраняется и в настоящее время. Автору удалось наблюдать в 2005 г. трепетное отношение жителей с. Мохча Ижемского района Республики Коми к стае лебедей, которая облюбовала старицу возле села для отдыха. Почти все население приходило любоваться стаей, при этом никто и ничем не нарушал их покой. В данном контексте небезынтересны строки руны «Сватовство» в репертуаре сказителя калевальской метрики Архиппе Пертту-нена:

«…Песню лебедя послушать,

Посмотреть на длинношеих…» [21, с. 31].

Таким образом, в традиционной культуре коми (зырян) образ лебедя выступал не только как символ невесты, ее чистоты и непорочности, но и как символ будущего благополучия семейной пары. Мотивировка промысловых и кулинарных запретов, связанных с лебедем, обосновывается в этиологических мифах. В этом контексте ритуальное снятие пищевого табу в ходе свадебного пира ижемских коми можно трактовать как символическое жертвоприношение. Образ лебедя воплощался, правда, редко, в предметах декоративно-прикладного искусства.

Список литературы Образ лебедя в традиционной культуре коми (зырян)

- Му пуксьöм -Сотворение мира/Автор-составитель П.Ф.Лимеров. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2005. 624 с

- Уляшев О.И. Хроматизм в фольклоре и мифологических представлениях пермских и обскоугорских народов. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 421 с

- Конаков Н.Д. Юсь//Мифология коми. Энциклопедия уральских мифологий. Т. 1. М., Сыктывкар: ДИК, 1999. С. 407

- Война из-за ржаного зернышка//Коми народные сказки. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1975. С. 64-76

- Сидоров А.С. Следы тотемистических представлений в мировоззрении зырян//Коми му. 1924. № 1-2. С. 43-50

- Сидоров А.С. Знахарство, колдовство и магия: Материалы по психологии колдовства. СПб.: «Алетейя», 1997. 272 с

- Шомвуква//Коми мойдъяс. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1991. С.17-22

- Минеев Ю.Н., Минеев О.Ю. Экология лебедя-кликуна (Cygnus Cygnus) на европейском Северо-Востоке России//Известия Коми научного центра УрО РАН. 2011. Вып. 4 (8). С. 42-47

- Винокурова И.Ю. Животные в традиционном мировоззрении вепсов (опыт реконструкции). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. 448 с

- Чудова Т.И. Символика пищи в контексте свадебной обрядности коми (зырян)//Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск, 2011. 3 (47). С. 128-134

- Белицер В.Н. Очерки по этнографии народов коми. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1958. 392 с

- Сурво А.А., Шарапов В.Э. Легенда о 12 лебедях, прилетающих на озеро Вад/Из полевых записей 1996-1997 гг. с. Керчомъя Усть-Куломского района Республики Коми//Народный праздник на воде «Пыжа гаж» с.Керчомъя. № КО016. Электронный каталог объектов нематериального культурного наследия народов России http://www.rus-folknasledie.ru>. Дата обращения 20.07.2014 г

- Тароева Р.Ф. Материальная культура карел (Карельская АССР): Этнографический очерк. М., Л.: Наука, 1965. С. 120-143

- Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. М.: «Индрик», 1997. 912 с

- Болонев Ф.Ф. Народный календарь семейских Забайкалья (вторая половина XIX -начало XX вв.). Новосибирск: Наука, 1978. 159 с

- Научный архив музея археологии и этнографии Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина. Ф. 14 (Э). Д. 409а

- Грибова Л.С. Пермский звериный стиль (проблема семантики). М.: Наука, 1975. 147 с

- Грибова Л.С. Декоративно-прикладное искусство народов коми. М.: Наука, 1980. 239 с

- Семенов В.А., Чудова Т.И. Культовая пластика: каталог выставки. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2003. 17 с

- Рода нашего напевы. Избранные песни рунопевческого рода Перттуненов. Петрозаводск: «Карелия», 1985. 272 с