Образ мира современной молодежи и его структурно-содержательные характеристики (на примере Байкальского региона)

Автор: Базарова Долгор Раднанимаевна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Общая психология. Психология личности

Статья в выпуске: 5, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена проблема восприятия современного мира глазами молодежи, подробно раскрывается положительное отношение молодежи к представителям других национальностей, уважительное отношение друг к другу, этноконфессиональное единство современной молодежи.

Образ мира, этноконфессиональность

Короткий адрес: https://sciup.org/148180323

IDR: 148180323

Текст научной статьи Образ мира современной молодежи и его структурно-содержательные характеристики (на примере Байкальского региона)

Байкальский регион является одним из полиэтничных районов России, где на протяжении многих веков мирно сосуществуют русскоязычное население («сибиряки», «семейские») и коренные народы – буряты и эвенки. За несколько веков межэтнического взаимодействия буряты и русские выработали стиль, нормы и эталоны поведения, детерминирующие многочисленные примеры братства, уважения к национальному этикету друг друга, толерантность.

Полиэтническое, межконфессиональное общение не могло не отразиться на системе нравственных ценностей, которая в первую очередь обеспечила отсутствие этнической напряженности в регионе, диалог культур, но в то же время и ассимилятивные процессы у коренных народов. Поэтому вызывает интерес исследование этноконфессиональных представлений современной молодежи Байкальского региона в структуре их образа мира. В нашем исследовании это три группы респондентов: 1 группа – студенты младших курсов, 2 группа – студенты старших курсов и 3 группа – работающая молодежь. В каждой группе по 60 человек в возрасте от 17 до 34 лет.

На вопрос: «С людьми какой национальности вы предпочитаете совместно работать, дружить?» во всех группах ответили с «любой» – 100% опрошенных, на вопрос «В качестве непосредственного руководителя вы бы предпочли?» также ответили – с «любой» национальностью, что подтверждает высокий уровень толерантности этносов. На вопрос «Как вы относитесь в целом к межнациональным бракам и своих детей?» респонденты ответили в основном – «положительно» и «нейтрально», что подтверждает высокий уровень межнациональных браков в их семьях (табл. 1).

Таблица 1

Отношение молодежи к представителям других национальностей (в %)

|

1 группа |

2 группа |

3 группа |

|||||

|

1 |

С людьми, какой национальности вы предпочитаете совместно работать? |

со своей |

- |

со своей |

- |

со своей |

- |

|

не своей |

- |

не своей |

- |

не своей |

- |

||

|

любой |

100 |

любой |

100 |

любой |

100 |

||

|

2 |

В качестве непосредственного руководителя вы бы предпочли? |

своей |

3,3 |

своей |

10 |

своей |

- |

|

не своей |

- |

не своей |

- |

не своей |

- |

||

|

любой |

96,7 |

любой |

90 |

любой |

100 |

||

|

3 |

С кем вы предпочитаете дружить? |

своей |

- |

своей |

- |

своей |

- |

|

не своей |

- |

не своей |

- |

не своей |

- |

||

|

любой |

100 |

любой |

100 |

любой |

100 |

||

|

4 |

Как вы относитесь к межнациональным бракам? |

+ |

48,3 |

+ |

50 |

+ |

57 |

|

нейтрально |

50 |

нейтрально |

46,7 |

нейтрально |

43 |

||

|

– |

1,7 |

– |

3,3 |

– |

- |

||

|

5 |

Есть у вас близкие родственники, состоящие в браке с лицами другой национальности? |

да |

52,2 |

да |

53,8 |

да |

43,6 |

|

нет |

47,8 |

нет |

46,2 |

нет |

56,4 |

||

|

6 |

Как вы относитесь к межнациональному браку своих детей? |

+ |

38,3 |

+ |

45 |

+ |

45 |

|

нейтрально |

56,7 |

нейтрально |

45 |

нейтрально |

55 |

||

|

– |

5 |

– |

10 |

– |

- |

||

Чтобы выяснить мнение молодежи о национально-характерологических особенностях своей этнической общности, были заданы вопросы: «Что, по-вашему, является главным при определении национальности человека?» (табл. 2), «Перечислите черты характера, типичные для Вашего народа?», «Чем Ваш народ (в целом) отличается от других народов?», «В чем лично Вы, как представитель своей национальности, видите свое отличие от людей других национальностей?» (табл. 3).

Таблица 2

Самооценка выраженности особенностей при определении национальности (в %)

|

Характерные особенности |

1 группа |

2 группа |

3 группа |

|

Внешность |

70 |

55 |

80 |

|

Язык |

43,3 |

15 |

23,3 |

|

Культура |

10 |

30 |

6,7 |

|

Традиции, обычаи |

20 |

40 |

1,7 |

|

Самосознание |

16,7 |

13,3 |

3,3 |

|

Место рождения |

1,7 |

- |

6,7 |

|

Национальность родителей |

3,3 |

- |

8,3 |

|

Религия |

1,7 |

1,7 |

- |

Таблица 3

Самооценка выраженности отличительных признаков (в %)

|

Отличительные признаки |

1 группа |

2 группа |

3 группа |

|

Не могу назвать, ничем |

33,3 |

21,7 |

40 |

|

Внешность |

45 |

50 |

51,7 |

|

Язык |

16,7 |

11,7 |

10 |

|

Культура |

5 |

6,7 |

5 |

|

Традиции, обычаи |

6,7 |

21,7 |

10 |

|

Спокойствие |

1,7 |

3,3 |

1,7 |

|

Упрямство |

5 |

||

|

Уважение к старшим |

5 |

||

|

Самосознание |

1,7 |

5 |

1,7 |

|

Менталитет |

- |

3,3 |

3,3 |

|

Религия |

- |

3,3 |

- |

Во всех трех группах испытуемых положительная оценка и отношение к представителям других национальностей. В большинстве ответов молодежь не выделяет особенных различий своей национальности от другой, в основном – внешние признаки (узкие глаза, черты лица), язык, культура, традиции и т.д. Данная ситуация вызвана многолетними тесными отношениями между бурятами и русскими. Религия была выявлена лишь в группе старших студентов, это можно объяснить их избирательностью, эгоцентричностью, неопределенностью в трудовой области, поиском спутника жизни.

В образе мира личности отражаются не только особенности материальной культуры этноса и специфика его социального бытия, но и осознание группой морального и психологического единства. Источником формирования психологической общности этноса является его духовная культура. Рассматривая истоки духовности, В.Д. Шадриков пишет: «У нас есть все основания в качестве ведущей действующей силы становления человечности рассматривать духовность» [3, c. 102]. Главным источником духовности, по его мнению, является осознание себя и своих отношений с другими людьми, а уже через это (и посредством этого) – осознание добра и зла.

Как известно, становление зрелой личности возможно духовным путем. Каждый человек в определенные периоды осуществляет выбор – в юношеском возрасте это актуально и ценностно, он очень сложный, противоречивый. Конфессиональная принадлежность современной молодежи приведена в табл. (табл. 4).

Таблица 4

Выраженность конфессиональной принадлежности (в %)

|

Конфессия |

1 группа |

2 группа |

3 группа |

|

Буддист |

63,3 |

40 |

68,3 |

|

Православный христианин |

16,7 |

50 |

15 |

|

Другое: Все конфессии равны; Вера разная, но Бог Един |

20 |

10 |

16,7 |

Многие респонденты считают, что все конфессии равны, Бог един. Можно сказать, что все религии равны и являются лепестками одного цветка.

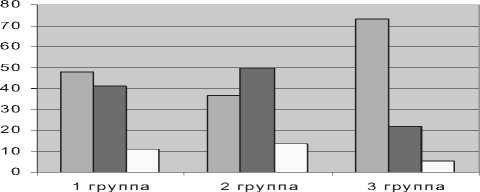

В качестве метода исследования духовности молодежи был взят тест «Духовный дифференциал», разработанный Г.А. Аминевым, Р.И. Аминевой, М.А. Чепкуновой, который направлен на определение жизненной философии субъекта и составление духовного портрета (облика) личности. По Е.А. Климову [2, с. 24], душевный мир – желаемое будущее, идеалы, твердые взгляды на мир вопреки наличной ситуации. В тесте рассматриваются три основные категории духовных качеств личности: духовная сила (вера, надежда, знание, мудрость), духовная красота (честность, скромность, послушание, верность, доброта, благодарность) и духовная активность (долготерпение, бесстрашие, самообладание) (рис. 1).

Духовная сила

Духовная красота

Духовная активность

Рис.1. Показатели «Духовного дифференциала»

Духовная сила (вера, надежда, знание, мудрость) сильнее всего выражена в группе работающей молодежи. Это, скорее всего, связано с устоявшимся образом жизни (постоянная работа), мудростью, знаниями, накопленными в трудовом процессе. Во второй группе – студенты старших курсов – наиболее выражена духовная красота (честность, скромность, послушание, верность, доброта, благодарность). В первой группе – студенты младших курсов – эти две категории находятся почти на равной позиции, что связано, скорее всего, с неопределенностью в жизненных взглядах, неопытностью, не до конца сформированным мировоззрением. То, что во всех группах не сильно выражена духовная ак- тивность (долготерпение, бесстрашие, самообладание), можно объяснить молодостью испытуемых (от 17 до 34 лет).

И.А. Ильин пишет: «Для русских – это к единству с другими, ко всему, что ведет к братским отношениям не только с друзьями и близкими, но и с другими народами. Россия, как цепь исторических явлений и образов, есть, конечно, земное обстояние, подлежащее научному изучению. Но и самое это научное не должно останавливаться на внешней видимости фактов; оно должно проникать во внутренний смысл, в духовное значение исторических явлений, к тому единому, что составляет дух русского народа и сущность России». Люди связываются в единую нацию и создают единую родину именно в силу подобия их духовного уклада; а этот духовный уклад вырабатывается постепенно, исторически из эмпирической данности – внутренней, скрытой в самом человеке (раса, кровь, темперамент, душевные способности и неспособности), и внешней (природа, климат, соседи)». Подлинным проявлением национальных особенностей является творчество. «…И вот в этом творчестве, и особенно в духовном творчестве, каждый народ имеет свои специфические особенности, образующие его национальный духовный уклад…» [1, с. 229]. Следствием этого закона является принцип духовного единства разных народов и культур. «Каждый народ вынашивает и осуществляет в своей истории душевно-духовные акты особого национального строения, которые и придают всей его культуре своеобразный характер <…>. Каждое духовное достижение народа является единым, общим для всех очагом, от которого размножается, не убывает, огонь духовного горения. Так народы слагаются в своеобразные единства…».

И.А. Ильин очень глубоко прочувствовал и проанализировал тот факт, что настоящий патриотизм, укорененный в духе, и только подлинная свободная любовь являются условием «дружбы народов», а интернационализм, изначально отрицающий национальное своеобразие, – это путь к национальным основаниям [1, с. 226].