Образ учителя в советском кинематографе первой половины двадцатого столетия

Автор: Митина Татьяна Сергеевна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Философия и культурология

Статья в выпуске: 2 (20), 2015 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрены основные способы формирования образа советского учителя через кинематограф. Через анализ основных фильмов первой половины XX века раскрывается специфика визуального воздействия кинематографа на общество.

Советский учитель, кинематограф, государственная политика, ссср

Короткий адрес: https://sciup.org/14114073

IDR: 14114073

Текст научной статьи Образ учителя в советском кинематографе первой половины двадцатого столетия

Кинематограф — это искусство и мощное средство воздействия на широкие слои общества, специфика его эмоционального визуального воздействия активно использовалась в СССР. Через кинематограф и информационные институты производилось формирование человека в идейно-политическом контексте эпохи. ХХ век показал на примере тоталитарных систем власти и формирования массовой культуры потребления, как много сил необходимо приложить человеку, чтобы остаться творцом своей жизни и души. Кинематограф активно использовался в насаждении и формировании ценностей всей страны. Но кино и по сей день остается самым «передовым» видом искусства, в процессе производства которого используется огромное количество научных новинок и открытий. В «массовом кино» есть место для всего, даже для рекламы [4—6].

Цель искусства — раскрыть эстетическую способность человека и помочь ему узнать себя. Если судить по этому принципу, то кино, бесспорно, является искусством. Оно обогащает духовный опыт человека, но только в том случае, если выражает особое видение его создателя. Кино, которое отражает мировоззрение режиссёра фильма, называется авторским. Именно многообразие точек зрения способно поднять кино на уровень истинного искусства.

Советское государство хорошо понимало, какую роль играет этот вид искусства в общест- ве и как можно использовать его художественно-эстетические, коммуникативные, идеологические возможности в процессе формирования и укрепления советской власти.

В СССР все произведения искусства, в том числе кинематографические, проходили партийную и государственную цензуру, прежде чем выйти в широкий прокат. Или же режиссер не получал возможность создать задуманное, и произведение ложилось не на один десяток лет на полку, так и не дойдя до зрителя.

Каждый период развития СССР выдвигал определенные требования к учителю. Кинематограф — это прежде всего искусство, и, конечно же, он не мог быть идеологической иллюстрацией государственной политики в любой области. Поэтому мы не обнаружили жестких границ по созданию образа учителя в рамках искусства. Это синтез искусств, и такая многогранность увеличивает силу воздействия его на общество [6, 7].

Кинематографический образ учителя не всегда был калькой с партийных и государственных установок, так как любой образ всегда наделяется определенными личностными чертами и индивидуальностью в поступках и мыслях.

Кинематограф имеет возможность обращаться не только к историческому прошлому и создавать образы учителей-современников, но и к истории страны и мира. Вновь создаваемые образы из истории еще раз демонстрируют те специфические черты, которыми их наделяли в рамках современной на тот период государственной политики.

Существовала специфика и тенденция по формированию образа учителя, которая имела свою направленность и решала определенные задачи. Образ учителя складывался в рамках детского кинематографа и в истории СССР имеет свои традиции. К сожалению, традиции, сложившиеся в детском кинематографе, в современности утрачены. Это связано, конечно же, с коммерциализацией и отсутствием государственной продуманной политики в этой области и низким ее финансированием [7].

В кинематографе обращение к образу учителя, рассчитанное на различный возраст зрителей, было нередким явлением.

После революции и Гражданской войны в отечественном искусстве шел сложный поиск путей развития. Советский кинематограф только искал свои темы, и уже в 30—40-е годы появляются кинокартины, в которых создается образ учителя первых десятилетий советской власти, который имел партийное одобрение (следует отметить и обращение к этому периоду истории страны режиссерами в другое время, когда создавались обобщенные образы учителей дореволюционной школы).

Хочется остановиться на следующих кинолентах данного периода: «Юность Максима», «Депутат Балтики», «Путевка в жизнь», «Сельская учительница».

«Юность Максима». Режиссеры Г. Козинцев, Л. Трауберг, 1934 г.

В фильме «Юность Максима» создается образ учительницы революционера-подпольщицы. Главный герой Максим после знакомства с учительницей становится на путь революционной борьбы. Проводя уроки в воскресной школе для рабочих, учительница Наташа обосновывает с помощью учебного материала необходимость революционной борьбы.

Молодая учительница в этом фильме — это образ формирующегося нового мира. Отличительная особенность учительницы — в образовании, с помощью которого она «вырывает революционную истину из непробудившегося сознания своих взрослых учащихся воскресной школы».

Преподаваемая героиней «социальная арифметика» оказалась выше совместного чтения Маркса. Это показано в сцене отказа в убежище профессиональному революционеру со стороны его бывшего товарища, а ныне университетского профессора в роскошной шубе. По мысли создателей фильма, без классовой составляющей абстрактное образование приносит только вред.

«Путёвка в жизнь». Режиссер Н. Экк, 1931 г.

Образ учителя-воспитателя из фильма «Путёвка в жизнь» показывает период становления новой страны 1923 года, когда силы партии и комсомола были направлены на борьбу с беспризорностью. Утверждение великого русского актера Кочалова «Человека создает среда» и есть направляющая государственная идея — путевка в жизнь — это мощь всеобщего труда. Труд сделает из массы беспризорников рабочих, строителей нового мира [1, 2].

Учителем-организатором фабрики-коммуны становится Сергеев Николай Иванович. Он не имеет никакого отношения к дореволюционной интеллигенции и, по сути, сам мало отличается от своих подопечных. Это не образ учителя, объясняющего учебный материал, это образ человека, прошедшего революцию и Гражданскую войну, со сформированным мировоззрением, стремившегося помочь новому молодому поколению найти свое революционное «я» [3, 4].

Это подчёркнуто всеми жестами и характеристиками героя, а также его постоянной готовностью применить насилие, которое было больше понятно всем. Единственный воспитательный инструмент в его руках — не образование, а принудительный, но радостный и созидательный труд. И созданный художественный образ ледокола на реке является символом победы нового и светлого мира в борьбе за формирование нового человека. Ведь главная задача, поставленная партией, — не борьба с неграмотностью, а ликвидация беспризорников и формирование новой личности через созидательный труд, именно он создает нового человека. Образ учителя в этом фильме — образ энтузиаста, отправленного на фронт борьбы с беспризорностью.

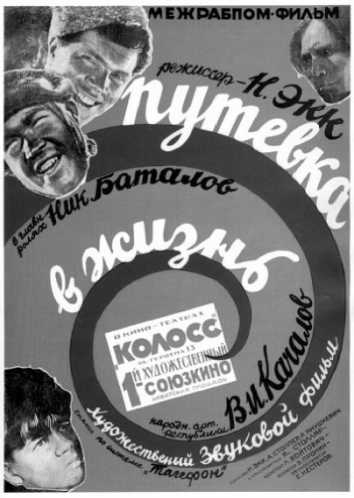

«Депутат Балтики». Режиссеры И. Хейфиц, А. Зархи, 1937 г.

Другой характерный образ педагога представлен в ленте «Депутат Балтики» — это образ университетского профессора. Он традиционен в рамках сложившегося стереотипа, который нередко изображался в советском кино. Рассеянный, не от мира сего ученый в исполнении Н. Черкасова воплощает образ старого интеллигента, пришедшего на службу к новой революционной власти. Обретая при этом чувство своей необходимости, ученый, который не уехал за рубеж, стал основывать научную школу в новой стране. Фильм посвящен великому русскому ученому Тимирязеву.

Кинематограф эпохи тоталитаризма к 40-м годам создает уже иной образ учителя, который не связан с дореволюционным. Знания и образование стали провозглашаться как абсолютные ценности без особенного классового определения. Учитель стал представителем трудовой интеллигенции, частью советского народа и в силу этого внёс свою долю посильного труда в общее пролетарское образование нового общества.

«Учитель». Режиссер С. Герасимов, 1939 г.

Фильм режиссера С. Герасимова «Учитель» представляет образ учителя 30-х годов (в исполнении Б. Чиркова), который получил в своей жизни признание односельчан, родного отца и советского общества.

В фильме создается образ советского учителя, уважаемого государством. В конце фильма именно его выдвигают в депутаты Верховного Совета СССР, а это высшая форма заслуги в советском обществе. В финальной сцене звучат слова: «Учитель — это новый человек, и его таким сделала советская власть!».

Учитель Степан Иванович, вернувшись после обучения в Москве в родное село, был не сразу понят отцом. Но он упорно, самоотверженно занимается любимым делом, строит школу в селе и, преодолев немало трудностей, находит верный путь к сердцам своих учеников и постепенно завоевывает авторитет у своих земляков и своих родителей. Его учениками являются и дети, и взрослые. Они задают много сложных вопросов, на которые учителю нужно найти ответы. И слова учителя, что «не простое дело — людей учить… иной раз знаешь, а просто сказать не скажешь, а другой знаний не хватает», показывают глубокие размышления педагога о сущности профессии. «А надо знать и людям передать!» — в этом образ нового советского учителя.

Наряду с образами учителей-современников кинематограф создавал образ дореволюционного учителя. В 1939 году выходит фильм «Человек в футляре» по одноименному рассказу А. П. Чехова, где главный герой — гимназический преподаватель, обыватель, «человек в футляре», живущий по принципу «как бы чего не вышло». В других произведениях учителя представали прежде всего просветителями и помощниками в становлении новой страны.

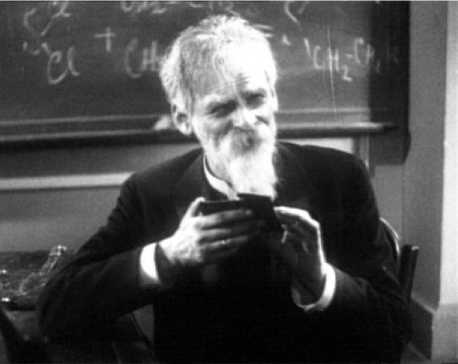

«Сельская учительница». Режиссер Н. Донской, 1947 г.

Одним из значимых для конца сталинской эпохи был созданный образ учительницы, чья судьба была показана через исторические события страны начиная с первого десятилетия XX века до окончания Великой Отечественной войны. Героиня фильма «Сельская учительница», исполненная В. Марецкой, впервые предстает перед нами за несколько лет до Первой мировой войны. Окончив гимназию в Петербурге, молодая, наивная Варя, верящая в свою миссию, едет учить крестьянских детей — «идет в народ», как говорили в то время. В фильме показан нелёгкий труд на ниве народного образо- вания начала века. Очень трогательно и интересно завоевывала «барышня из города» сердца местных жителей, людей «крутых», занимающихся золотодобычей [1, 3, 5].

Образ учительницы, прожившей большую и сложную жизнь, менялся по фильму. Первоначально это образ молодой учительницы в дореволюционной традиции, «ушедшей в народ»; второй образ — борца с кулаками за советскую власть; третий — обобщающий образ сельской учительницы, которая стала для своих учеников второй матерью, настоящей, искренней, любящей и понимающей, верящей в них, воспитавшей не одно поколение советских граждан. Скольких детей она вырастила, воспитала и сделала настоящими людьми! Это ее ученики ушли на фронт в 1941 году, и следующее поколение — их детей — она вновь приняла в свой класс в послевоенные годы. Образ учительницы в на фоне вращающегося глобуса в окружении учеников —запоминающиеся кадры фильма.

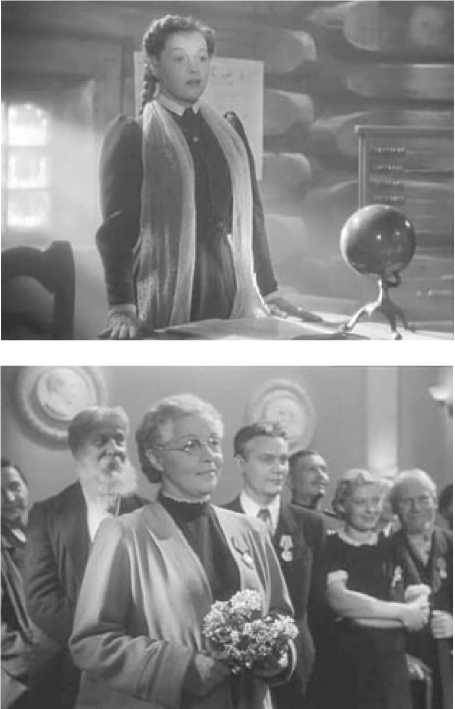

«Первоклассница». Режиссер И. Фрэз, 1948 г.

В 1948 году режиссер И. Фрэз создал, можно сказать, канонический образ первой учительницы в отечественном кинематографе. Анна Ивановна в детской киноленте «Первоклассница», красивая, статная, величественно-монументальная (героиня Т. Макаровой), воплощала абсолютную справедливость и спокойствие. Сложно представить, что у этой полубогини есть проблемы или, скажем, случаются неприятности.

Образ учителя как безусловная мудрость и совершенство стал характерным для кинематографа сталинской эпохи. Первая учительница являлась абсолютным авторитетом для детей. И необходимо отметить, что на долгие годы этот образ стал идеальным.

В каждую историческую эпоху были свои принципы изображения учителя — экранный педагог должен был соответствовать окружающим реалиям [1, 4, 6]

В 1930—40-е годы в рамках партийных установок и политики в области образования сло- жилось несколько типов учителей, которые соответствовали задачам партии и правительства на определенных этапах развития. Это образ учителя-революционера, подпольщика — учителя, несущего знание и идущего в народ, педагога-профессора, который переходит на сторону советской власти, учителя, борющегося с неграмотностью и работающего с беспризорниками, советского учителя, отдающего свои знания и опыт народу, и, конечно же, образ первого учителя. Создавались и другие образы, необходимые для сравнения, — это образы учителей дореволюционной России, где обязательно присутствует жестокость, деспотизм, равнодушие и лицемерие. Партийное руководство особо следило за формированием нужно образа. Поэтому учителей играли выдающиеся актеры советского периода, такие как В. Марецкая, Т. Макарова, Б. Чирков, С. Черкасов и многие другие [1, 2].

Фильмография:

-

1. «Юность Максима». Режиссеры Г. Козинцев, Л. Трауберг, 1934 г.

-

2. «Путёвка в жизнь». Режиссер Н. Экк, 1931 г.

-

3. «Депутат Балтики». Режиссеры И. Хейфиц, А. Зархи, 1937 г.

-

4. «Учитель». Режиссер С. Герасимов, 1939 г.

-

5. «Сельская учительница». Режиссер Н. Донской, 1947 г.

-

6. «Человек в футляре». Режиссер И. Анненский, 1939 г.

-

7. «Первоклассница». Режиссер И. Фрэз, 1948 г.

-

1. Григорьева О. Образ учителя в русском кино: от «Весенней» оттепели до «Большой перемены» // Зрительная антропология: новые взоры на социальную действительность : сб. науч. ст. / под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова, В. Л. Круткина. Саратов : Науч. кн., 2007. С. 223— 239.

-

2. Взгляды на социальную реальность / под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова, В. Л. Крут-кина. Саратов : Научная книга, 2007.

-

3. Трояновский В. А. Учитель в художественной литературе. Красноярск : Книга, 1984.

-

4. Жидков В. С., Соколов К. Б. Искусство и картина мира. СПб., 2003. С. 252.

-

5. Мартыненко А. В., Митина И. Д. Олимпиада по культуре и искусству : учеб.-методическое пособие. Ульяновск : УлГУ, 2011. 130 с.

-

6. Митина И. Д., Мартыненко А. В., Моисеева М. В. Анализ и интерпретация произведений культуры в контексте культурологического подхода : учеб. пособие. Ульяновск : УлГУ, 2013. 362 с.

-

7. Митин С. Н., Митина Т. С. Учебное пособие по курсу лекций «Имиджелогия». Ульяновск : УлГУ, 2013.

Список литературы Образ учителя в советском кинематографе первой половины двадцатого столетия

- Григорьева О. Образ учителя в русском кино: от «Весенней» оттепели до «Большой перемены»//Зрительная антропология: новые взоры на социальную действительность: сб. науч. ст./под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова, В. Л. Круткина. Саратов: Науч. кн., 2007. С. 223-239.

- Взгляды на социальную реальность/под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова, В. Л. Крут-кина. Саратов: Научная книга, 2007.

- Трояновский В. А. Учитель в художественной литературе. Красноярск: Книга, 1984.

- Жидков В. С., Соколов К. Б. Искусство и картина мира. СПб., 2003. С. 252.

- Мартыненко А. В., Митина И. Д. Олимпиада по культуре и искусству: учеб.-методическое пособие. Ульяновск: УлГУ, 2011. 130 с.

- Митина И. Д., Мартыненко А. В., Моисеева М. В. Анализ и интерпретация произведений культуры в контексте культурологического подхода: учеб. пособие. Ульяновск: УлГУ, 2013. 362 с.

- Митин С. Н., Митина Т. С. Учебное пособие по курсу лекций «Имиджелогия». Ульяновск: УлГУ, 2013.