Образ жертвы как специфическая черта субъектности преступника

Автор: Молоствов А.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Безопасность и профилактика ВИЧ-инфицированных в современном социуме

Статья в выпуске: 1 (155), 2011 года.

Бесплатный доступ

Задача исследования определить личностные предпосылки и стечение средовых обстоятельств, учет которых позволит корректировать преступное отношение человека к другим людям. Отмечается, что одой из важнейших составляющих, определяющей особенности криминальной субъектности взаимоотношений преступников, являются представления (образ) о жертвах преступлений, поскольку именно они составляют эмоционально-когнитивную основу преступного поведения. Рассматривается влияние субкультурных норм на представления осужденных о жертвах, сравниваются представления осужденных и правопослушных граждан.

Субъектность криминальной личности, отношения преступников и жертв преступлений

Короткий адрес: https://sciup.org/143181935

IDR: 143181935

Текст научной статьи Образ жертвы как специфическая черта субъектности преступника

«Почти всякое человеческое действие есть не только техническая операция по отношению к вещи, но и поступок по отношению к другому человеку, выражающий отношение к нему. Поэтому другой человек со своими действиями входит в «онтологию» человеческого бытия, составляет необходимый компонент человеческого бытия» [7]. Так писал С.Л. Рубинштейн, изучая особенности человеческих взаимоотношений. Высшей формой человеческих взаимоотношений, в которых проявляются все грани лич-ности, являются субъект-субъектные отношения. Этот тип отношений, по словам Н.И. Сарджвеладзе, можно назвать интерсубъектным. «Другой (другие) в этом случае репрезентирован перед «взором» субъекта не в качестве объекта (объектов) рассмотрения, а как себе подобное существо – человек, в равной степени наделенный живой субъективностью. Отношение к другой личности персонализировано. Другой человек здесь выступает в качестве конечной цели, а не средством для достижений определенной личной цели. Инструментализм и утилитаризм в этом случае заменяется определенным бескорыстием и альтруизмом» [8].

Особым случаем субъектности отношений являются отношения преступников и жертв преступлений. Нам представляется весьма интересным рассмотрение особенностей субъектности криминальной личности и причин, которые приводят к своебраз-ному «перекосу» субъектности.

Изучение личности в подобном экстремуме позволит, на наш взгляд, определить те личностные предпосылки и стечение средовых обстоятельств, учет которых позволит корректировать преступное отношение человека к другим людям.

Одой из важнейших составляющих, определяющей особенности криминальной субъектности взаимоотношений преступников, являются представления (образ) о жертвах преступлений, поскольку именно они составляют эмоционально-когнитивную основу преступного поведения.

Представления о другом человеке являются одним из уровней психического отражения, основанным на схематизации образа другого за счет интегрирования в процесс непосредственного восприятия описательных конструкций стереотипного образа другого, созданных и разделяемых в сообществе и референтных группах, с которым идентифицирует себя носитель представлений.

Образы человека по определению субъективны, т.е. зависимы от потребностей, мотивов, целей, установок, эмоций человека и т.д., следовательно, мы можем сказать, что на содержание представлений человека о другом человеке влияют личностные характеристики носителя этого представления.

Основываясь на вышеизложенном, под представлениями осужденного о жертве преступления мы понимаем сформированный у него образ жертвы, основанный на опыте непосредственного восприятия потерпевшего от своего преступления, трансформированный принятием разделяемых в сообществе и в референтных для осуж- денного группах (преступных группах) описательных конструкций стереотипного образа жертвы и зависимый от его личностных особенностей.

Таким образом, мы можем предположить, что:

-

1. Представления осужденных и неосуждавшихся (правопослушных) респондентов содержат сходные элементы (поскольку и те и другие являются представителями одного общества и одной культуры).

-

2. Представления осужденных и правопослушных респондентов содержат различные элементы (так как осужденные имели опыт непосредственного восприятия своего потерпевшего и разделяют описания жертв, транслируемые преступной субкультурой, а правопослушные респонденты строят свои представления о жертвах преступлений, основываясь на образах, транслируемых средствами массовой информации (СМИ) [11]).

-

3. Представления осужденных, отбывающих наказания за насильственные и корыстные преступления, о жертвах преступлений содержат различные элементы (эти различия обусловлены разными личностными характеристиками осужденных, совершивших преступления названных типов [1]).

Для проверки данных предположений нами было проведено полевое исследование представлений осужденных о жертвах преступлений.

На первом этапе исследования мы брали индивидуальные полуструктурирован-ные интервью у осужденных за корыстные (ст. 158 УК РФ) и насильственные (ст. 105, 111 УК РФ) преступления.

В схему интервью мы включили открытые вопросы об эмоциональной оценке осужденным жертвы преступления, вопросы о личностных характеристиках жертв и вопросы о поведении осужденного и его взаимоотношениях с потерпевшим своего преступления.

Посредством контент-анализа нами были проанализированы тексты интервью, а затем данные сравнивались по группам (осужденных, отбывающих наказания за корыстные и насильственные преступления). Целью анализа было выделение часто повторяющихся компонентов определения «жертвы вообще» – ее роли в совершении преступления, ее переживаний, желаний и действий после произошедшего преступления. Анализ позволил выделить доминирующие представления и стереотипные утверждения относительно личностных характеристик жертвы, ее переживаний и поведения, отражающие характер отношений преступников к жертвам преступлений и ожидание определенного отношения к себе от жертв. Так во всех интервью опрошенные обсуждали тему определения тяжести преступлений (в качестве примера приводим выдержки из интервью с осужденными за кражу: «…вот если кто и ворует с работы, так это начальники и бухгалтерия и никто с них не спросит, так заведено… если у человека возьмешь, тогда да, это уже статья…»; «…если надо что-то взять, то обязательно возьмут и человек будет думать что потерял или страховка сейчас у всех – все выплатят, вреда-то нет»; «…гоп-стоп – это в основном отморозки, им что мужика, что бабу какую обуть, наркоманы одни…»). Основные идеи, высказанные осужденными, сводятся к тому, что наказания за преступления против конкретного человека и преступления, где нет конкретного потерпевшего человека (кражи с государственного предприятия) должны быть разными. Потому что, если жертва преступления не видит преступника (вора), то она не страдает или страдает меньше чем в случае, когда ее грабят, и что преступления против женщин, которые не могут защищаться, являются более тяжкими, чем преступления против мужчин.

Второй доминирующей темой рассуждений опрошенных была роль жертв в процессе совершения преступлений (например: «...разводят одинаково, как мужчин, так и женщин. Женщин проще, они более доверчивы…»; «…Жертва – это человек порядочный, который «ведется» на всякую ерунду, доверчивый безотказный человек. Если кому-то надо, чтобы ты был жертвой, ты будешь, найдется умный человек… »; «… он не жертва, он сам людей кидал…»; «…если у него «Пионер» в машине за 13 тысяч, то не надо оставлять панель, а он даже не выключает, когда уходит. Ее вытащить – минуту надо. И сам виноват, даже в Библии вон написано – не искушай…»). Опро- шенные осужденные в своих высказываниях поднимают темы вины жертвы в совершенном преступлении, преступного поведения самих жертв.

Третья группа суждений, которые фигурировали во всех интервью это суждения о взаимоотношениях преступников и жертв . При этом осужденные за корыстные преступления обсуждали в первую очередь личностные качества жертв, негативно их характеризующие «…Как правило, они все жадные, в глаза говорят одно, а на самом деле стоит уйти, говорят другое, прибедняются, строят из себя невинных овечек (тер-пило)…»; «…они первым делом иск пишут и остальное им пофиг…, с меня отступных запросил столько, сколько я и в руках-то не держал никогда…». Осужденные за насильственные преступления в своих высказываниях чаще воспроизводили доводы, объясняющие причины своего поведения («…он не оставил мне выбора, сам на меня кидался…»; «…этот барыга просто денег должен был человеку, мы ему разъяснили, противно на него смотреть было, он и в милицию-то от страха побежал, а потом, как пацаны его подтянули, он нагородил, что впятером его били…»). Таким образом, респонденты рассуждают о потребностях потерпевших, о том, что последние могут понять или не понять преступника, могут желать либо возмещения материального ущерба и наказания преступника, либо понять и простить. Осужденные также очень часто говорят о том, что жертвы боятся преступника.

На основе текстов интервью из всего перечня утверждений о жертвах преступлений мы выделили 15 стереотипных утверждений о «жертвах», которые присутствовали в каждом из интервью. Снабдив их униполярными шкалами, имеющими семизначную градацию – от «полностью согласен» (7) до «совершенно не согласен» (1), в инструкции мы просили испытуемых выразить степень своего согласия со стереотипным мнением.

На втором этапе исследования бланк с утверждениями был предложен для заполнения осужденным мужчинам, отбывающим наказания за насильственные (ст. 105, ст. 111 УК РФ) – 84 чел. и корыстные преступления (ст. 158 УК РФ) – 63 чел. в исправительных учреждениях общего и строгого режимов. Для сравнительного анализа и проверки гипотезы о специфичности представлений о жертвах преступлений у осужденных нами была опрошена группа правопослушных респондентов (57 мужчин и 33 женщины), в которую вошли студенты и гражданские служащие.

Таблица 1

|

Осужденные |

Правопослушные респонденты |

|||

|

Средн. значение |

Станд. отклон. |

Средн. значение |

Станд. отклон. |

|

|

Утверждения, уровень различий по которым является значимым (p<0,01) |

||||

|

1. Жертвы преступлений сами виноваты в том, что с ними произошло. |

4,72 |

2,26 |

2,77 |

1,57 |

|

2. Жертвы преступлений сами часто совершают преступления. |

5,54 |

1,90 |

3,80 |

1,65 |

|

5. Жертва и преступник могут примириться. |

5,67 |

1,79 |

4,93 |

1,96 |

|

7. Жертва преступления хочет наказать преступника. |

5,67 |

1,66 |

6,47 |

0,67 |

|

11. Кражи с предприятий должны наказываться менее сурово, чем кражи личного имущества. |

4,49 |

2,29 |

2,60 |

1,61 |

|

12.Преступления против женщин должны наказываться более сурово, чем аналогичные преступления против мужчин. |

4,82 |

2,28 |

3,30 |

2,27 |

|

13. Жертва преступления в первую очередь хочет возместить материальный ущерб. |

5,57 |

1,98 |

4,10 |

2,15 |

|

15. Преступник желает, чтобы потерпевший понял его переживания и раскаяние. |

4,99 |

2,23 |

3,07 |

1,64 |

Для проверки предположения о специфичности представлений осужденных и их отличия от представлений правопослушных респондентов о жертвах преступлений мы высчитали средние и дисперсию по обеим группам, и проверили значимость различий по каждому утверждению. По 8 утверждениям из 15 мы получили значимые различия (р. < 0,01) (см. выше табл. 1).

Анализ графика распределения оценок утверждений показывает явные различия между группами осужденных, отбывающих наказания, и правопослушных респондентов (что подтверждает нашу 2 гипотезу). В целом график, иллюстрирующий ответы правопослушных респондентов, имеет больший разброс оценок, чем у осужденных, что может говорить о более категоричных и однозначных суждениях, доминирующих в группе осужденных.

График 1

Различия в структуре мнений осужденных и правопослушных респондентов (Р<0,01)

Так правопослушные респонденты склонны отрицать вину жертвы в совершении преступления по сравнению с осужденными. Это можно объяснить тем, что представления о поведении жертв преступлений правопослушные респонденты получают в основном из СМИ, которые транслируют преимущественно сюжеты о насильственных преступлениях, где жертвы и преступники не знакомы (захваты заложников, терроризм), либо развлекательные криминальные сериалы, в которых действует положительный герой, встающий на защиту невинных жертв. В то же время научные данные свидетельствуют, что в 40-50% случаев жертвы преступлений сами вольно или невольно «помогали» совершению против них преступлений, так как вели себя в пред-преступной ситуации либо в момент совершения преступления вызывающе, оскорбляли виновных, угрожали им или нападали первыми [6].

Так же различны показатели в изучаемых группах при оценке утверждения о том, что жертвы преступлений сами часто совершают преступления . Осужденные часто упоминают об этом в интервью и отмечают в анкете, правопослушные респонденты склонны с этим не согласиться. Это различие так же можно объяснить тем, что правопослушные респонденты не имеют опыта взаимодействия с жертвами преступлений, а информация о реальном поведении жертв в предпреступной ситуации и в момент совершения преступления им не доступна.

Возможности примирения жертвы и преступника более высоко оценивают осужденные, чем правопослушные опрошенные. Это объяснимо тем, что правопослушные респонденты стереотипно оценивают преступника и потерпевшего как непримиримых и не способных к компромиссу субъектов. Многие осужденные (в основном, совершившие насильственные преступления) в свою очередь размышляют о такой возможности и в некоторой мере надеются и ожидают примирения.

Правопослушные респонденты более согласны, чем осужденные, с тем, что жертвы преступлений хотят наказать преступников . При этом степень согласия с этим утверждением в обеих группах близка к максимальной. Данные показатели правопослушной группы могут свидетельствовать о разделении ее членами представлений о справедливости, которые требуют, чтобы преступник был наказан, а жертва отмщена. Преступники же – это люди, которые непосредственно взаимодействовали с жертвами, анализировали их чувства и видели, что эти чувства и желания не однозначны. Другое объяснение может быть связанно с фактом, что осужденные не признают своей вины в совершенном преступлении и не считают жертву вправе желать наказания преступнику.

Значительное различие взглядов отмечается в оценке респондентами утверждения о том, что кражи с предприятий должны наказываться менее сурово, чем кражи личного имущества. Правопослушные испытуемые скорее не согласны с ним, а осужденные скорее согласны. Подобные показатели подтверждают теоретическую идею о том, что одной из основных стратегий самооправдания преступников является стратегия деперсонификации жертв [10]. То есть, если нет конкретной жертвы, то преступление представляется преступникам незначительным, и, соответственно, наказание должно быть мягким.

Влиянием субкультурных норм на представления осужденных о жертвах можно объяснить тот факт, что они более, чем правопослушные опрошенные, склонны согласиться с тем утверждением, что преступления против женщин должны наказываться более сурово, чем аналогичные преступления против мужчин. Преступная субкультура активно транслирует идею о том, что преступления против женщин, детей и престарелых людей (которые не могут оказать сопротивления) являются «непрестижными» в «преступной карьере» и порицаются самим преступным сообществом [4]. Однако исследования преступности против женщин показывают, что доля женщин в числе всех потерпевших составляет в последние годы в среднем 40%, при этом динамика роста преступлений против женщин сохраняется [2]. Таким образом можно отметить, что на уровне криминальной идеологии данные принципы провозглашаются, а в реальности соблюдаются не всеми преступниками (об этом свидетельствует и значительная дисперсия оценок данного утверждения осужденными). Кроме того, этот факт может свидетельствовать о наличии в системе самооправдания преступников идеи о малом вреде своего деяния для жертв. Распространенным высказыванием, зафиксированным в интервью с осужденными, было: «…У них (жертв) последнее никогда не забираешь…», «…Они сами воруют и должны быть на нашем месте…». То есть, если жертва преступления заведомо не может оказать сопротивления преступнику (чаще это женщина), то такое преступление противоречит позитивной идентичности профессионального преступника, оно не имеет оправдания и должно более сурово наказываться. Показательными, на наш взгляд, являются цифры, иллюстрирующие высокую степень согласия осужденных с утверждением о том, что жертвы в первую очередь хотят возмещения материального ущерба. Это может объясняться тем, что многие осужденные, отбывая наказания, производят выплаты по судебным искам. На этапах предварительного расследования и судебного разбирательства часто в качестве критерия, по которому суд измеряет значимость ущерба для жертвы фигурируют денежные эквиваленты, а основанием для смягчения приговора суда является факт компенсации материального вреда. Подобная практика, вероятно, ограничивает ресоциализирующий потенциал следственных и судебных процедур, поскольку фокус внимания преступника переключается только на материальные составляющие причиненного им вреда1.

Утверждение о том, что преступник желает, чтобы потерпевший понял его переживания и раскаяние, оценивают более высоко осужденные, а правопослушные испытуемые не согласны с ними. Данная картина еще раз говорит о том, что правопослушные респонденты оценивают преступников стереотипно, как безжалостных и бездумных. Сами осужденные, в свою очередь, оценивая утверждение положительно, демонстрируют актуальность для них эмпатического взаимодействия с жертвами своих преступлений, что открывает дополнительные возможности исправительного воздействия на них.

Треть из предложенных утверждений (5 из 15) получили единодушные оценки респондентов из обеих групп (см. табл. 2), что доказывает нашу гипотезу 1.

Таблица 2

|

Утверждения |

Осужденные |

Правопослушные респонденты |

Уровень значимости различий |

||

|

Среднее значение |

Станд. отклон |

Среднее значение |

Станд. отклон |

||

|

Утверждения, различий по которым в исследуемых группах не отмечено |

|||||

|

3. Женщины чаще мужчин становятся жертвами преступлений. |

5,09 |

2,00 |

5,13 |

2,04 |

0,88 |

|

6. Жертва нуждается в сочувствии. |

5,39 |

1,82 |

5,60 |

1,36 |

0,34 |

|

8. Жертва преступления хочет понять преступника. |

3,67 |

2,17 |

3,37 |

1,86 |

0,27 |

|

9. Потерпевший от кражи страдает меньше, чем потерпевший от ограбления с применением физической силы. |

5,36 |

2,02 |

5,03 |

1,95 |

0,20 |

|

14. Жертва преступления боится преступника. |

5,16 |

1,98 |

5,53 |

1,12 |

0,46 |

Так степень согласия с утверждением о том, что женщины чаще мужчин становятся жертвами преступлений и у осужденных и у правопослушных опрошенных одинакова высока. (Что может объясняться влиянием на представления опрошенных гендерных стереотипов, предполагающих, что женщина «слаба и зависима от мужчины». С утверждением о том, что жертва нуждается в сочувствии, осужденные и правопослушные согласны одинаково. При этом и осужденные и правопослушные респонденты скорее не согласны с тем, что жертва хочет понять преступника. Идея о том, что потерпевший от кражи страдает меньше, чем потерпевший от ограбления с применением физической силы, одинаково высоко разделяется осужденными и правопослушными респондентами. Как и представление о том, что жертва боится преступника. Анализ приведенных утверждений позволяет сделать вывод, что в сообществе, к которому принадлежат все опрошенные нами респонденты, разделяются представления о том, что роль жертвы преступления приписывается скорее женщине, чем мужчине, при этом жертва безынициативна, боязлива и требует сочувствия. В качестве основного критерия вреда, наносимого преступлением жертве, считается применение против нее физического насилия. В то время как ряд исследований показывает, что переживания жертв имущественных преступлений сходны с переживанием жертв насильственных преступлений, поскольку и те и другие теряют ощущение безопасности и справедливости окружающего мира, примеряют на себя роль жертвы с вытекающими из этого психологическими издержками и пр. [4]. Так посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) имеет схожую выраженность как у жертв ограблений с применением физической силы, так и у жертв краж [9]. Учитывать наличие подобных представлений о жертвах преступлений в российской культуре полезно, на наш взгляд, при обеспечении работы присяжных, которые должны делать выводы о субъективном ущербе, причиненном потерпевшему преступлением.

Кроме того, одним из шагов апробирования технологий «восстановительного правосудия» в отечественной правоприменительной практике, о котором в последнее время пишут российские правоведы [3], должна стать работа, направленная на информирование общественности о психологических и социальных проблемах жертв преступлений.

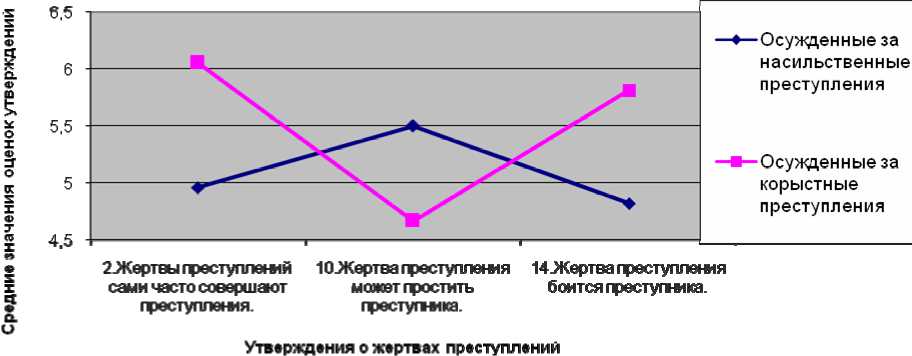

Сравнительная характеристика оценок предложенных утверждений, сделанных осужденными, отбывающими наказания за корыстные и насильственные преступления, между собой позволяет отметить значимые различия их представлений о жертвах преступлений, что подтверждает нашу гипотезу 3 (см. табл. 3; см. рис. 2).

Таблица 3

|

Осужденные за насильственные преступл. |

Осужденные за корыстные преступл |

Уровень значимо-сти различий |

|||

|

Средн. значение |

Станд. отклон |

Средн. значение |

Станд. отклон |

||

|

Утверждения, уровень различий по которым является значимым (0,01) |

|||||

|

2. Жертвы преступлений сами часто соверша- |

4,96 |

2,22 |

6,05 |

1,05 |

0,000 |

|

ют преступления. |

|||||

|

14. Жертва преступления боится преступника. |

4,82 |

1,90 |

5,81 |

1,72 |

0,001 |

|

10. Жертва преступления может простить преступника. |

5,50 |

1,69 |

4,67 |

2,38 |

0,01 |

|

Утверждения, уровень различий по которым нуждается в дополнительной проверке (0,05) |

|||||

|

11. Кражи с предприятий должны наказываться менее сурово, чем кражи личного имущества. |

4,32 |

2,31 |

5,05 |

2,12 |

0,052 |

График 2

Различия в структуре мнений осужденных за насильственные и корыстные преступления (уровень значимости 0.01)

Так средняя оценка утверждения о том, что жертвы преступлений сами часто совершают преступления, осужденными за корыстные преступления, по сравнению с оценкой этого же утверждения осужденными за насильственные преступления, говорит о выраженности у корыстных преступников такого элемента самооправдания, как обвинение другого человека в незаконном деянии. Отсюда логичным представляется снижение у них оценки по сравнению с насильственными преступниками при оценке утверждения о том, что жертва преступления может простить преступника и повышение оценки по сравнению насильственными преступниками при рассмотрении утверждения о том, что жертва боится преступника. Утверждение о том, что кражи с предприятий должны наказываться менее серьезно, чем кражи личного имущества, также более разделяется корыстными преступниками, что дополнительно свидетельствует в пользу выраженности именно у корыстных преступников защитной стратегии, связанной с деперсонификацией жертв. Единодушие у корыстных и насильственных преступников наблюдается в оценках таких утверждений как: жертвы преступлений сами виноваты в том, что с ними произошло; любой человек может стать жертвой преступления; жертва и преступник могут примириться; жертва нуждается в сочувствии; жертва преступления хочет наказать преступника; жертва преступления хочет понять преступника и жертва преступления в первую очередь хочет возместить материальный ущерб, преступник желает, чтобы потерпевший понял его переживания и раскаяние.

Сравнивая обобщенные представления о жертвах преступлений осужденных за корыстные и насильственные преступления, можно отметить, что для корыстных преступников жертва – это человек, совесть которого нечиста, который враждебно настроен к «своему» преступнику и боится его. То есть, он достоин того, что с ним произошло. Для насильственных преступников жертва – это человек, который сильнее и лучше их, этот человек их не боится, от него они ожидают прощения.

На основе указанных различий можно предположить, что для корыстных преступников при взаимодействии с жертвами характерна так называемая «пристройка сверху», а преступление есть способ восстановить «справедливость», забирая ценности у «недостойной» их жертвы. Для насильственных преступников при взаимодействии с жертвами характерна «пристройка снизу», а преступление – это способ превентивной реакции в отношении «опасной» для себя, более сильной жертвы.

В заключение можно отметить, что приведенный нами сравнительный анализ представлений различных групп респондентов о жертвах преступлений иллюстрирует широкие перспективы изучения когнитивных оснований преступности. И построения на этой основе когнитивных методик исправительного воздействия на преступников.

Так за счет регулирования представлений осужденных о жертвах преступлений посредством психологической коррекции можно добиваться снижения вероятности осуществления ими повторных преступлений после отбывания наказания, что повысит потенциал уголовно-исполнительной системы как института, обеспечивающего анти-криминальную безопасность общества.

Точно так же возможно построение системы профилактических мер в системе работы с представителями предкриминальной молодежной среды. Для достижения указанной цели в рамках разрабатываемой нами темы перспективным представляется исследование представлений о жертвах преступлений у осужденных, отбывающих наказания за преступления различных типов (кражи, убийства, грабежи, террористическая деятельность и др.).

Кроме того, изучение особенностей образа другого в картине мира преступной личности позволяет, на наш взгляд, понять основания формирования различных особенностей преступного поведения.

***

-

1. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. – М.: Юристъ, 1996. – 336 с.

-

2. Боголюбова Т. Женщины - жертвы преступлений: проблемы и статистика // Сексуальные домогательства на работе / МЦГИ. М.: АВА-СЕЕLI: Женский консорциум, 1996. – СС. 59-64.

-

3. Восстановительное правосудие / Под общ. ред. И.Л. Петрухина. М.: МОО Центр «Судебноправовая реформа», 2003. – 196 с.

-

4. Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание: Пер с англ. / Общ. ред. Л.М.Карнозовой. – М., 1998. – СС. 34-39.

-

5. Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти. М.: ИНФРА – М, 2001. – СС. 117-121.

-

6. Полубинский В.И. Криминальная виктимоло-гия: Монография. – М.: ВНИИ МВД России, 1999. – СС. 3-4

-

7. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М.: «Педагогика», 1973 г. – С. 366 (- 424 с.)

-

8. Сарджвеладзе Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой. – Тбилиси: «Мецниереба», 1989. – 206 с.

-

9. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. – СПб: 2001. – СС. 24-25

-

10. Шнайдер Г. Криминология: Пер. с нем. / Под общ. ред. и с предисл. Л.О. Иванова. – М.: «Прогресс» – «Универс», 1994. – СС. 274-276.

-

11. Шнайдер Г. Преступность и средства массовой информации // Советское государство и право. – 1990. № 7. – СС. 118–122.

Список литературы Образ жертвы как специфическая черта субъектности преступника

- Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. - М.: Юристъ, 1996. - 336 с.

- Боголюбова Т. Женщины - жертвы преступлений: проблемы и статистика // Сексуальные домогательства на работе / МЦГИ. М.: АВА- СЕЕLI: Женский консорциум, 1996. - СС. 59-64.

- Восстановительное правосудие / Под общ. ред. И.Л. Петрухина. М.: МОО Центр «Судебно- правовая реформа», 2003. - 196 с.

- Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание: Пер с англ. / Общ. ред. Л.М.Карнозовой. - М., 1998. - СС. 34-39.

- Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти. М.: ИНФРА - М, 2001. - СС. 117-121. EDN: SDQOWV