Образование в перспективе глобального антропологического перехода (педагогическая утопия для XXI века)

Автор: Киселев Александр Федотович, Лубков Алексей Владимирович, Пахомов Николай Николаевич

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Мультидисциплинарные исследования

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

С широких философско-педагогических позиций обсуждаются волнующие современное общество фундаментальные проблемы человеческого бытия, которые повлекла за собой модернизация общества. Показано, что становление цивилизации не только обеспечило колоссальный рост общественного богатства, но и породило новые риски и угрозы. Раскрыта их взаимосвязь с расчеловечиванием личности - сущностным кризисом человека, обусловленным замещением созидательных целей и смыслов человеческой жизни сугубо потребительскими мотивами. Утверждается, что средством преодоления этого кризиса должен стать антропологический переход, базирующийся на коренном изменении роли образования в развитии общества.

Личность, мировоззрение, смыслы, ценности, глобальные проблемы, антропологический переход, образование

Короткий адрес: https://sciup.org/148321212

IDR: 148321212 | УДК: 378.001 | DOI: 10.25586/RNU.HET.19.03.P.76

Текст научной статьи Образование в перспективе глобального антропологического перехода (педагогическая утопия для XXI века)

закабаляют его. Общество знания является и обществом риска. Чем больше вы знаете, чем больше технологий, связанных с этим знанием, создается, тем больше шансов, что вы порождаете такие силы, поведение которых сложно предсказать.

Оказалось, что и сама наука кардинально изменилась. А общество знания – это такое общество, где культивируются в основном особенные «полезные» знания, то есть такие знания, которые имеют технологический выход, а не наука как система знаний и как процесс познания мира, общества и человека.

Предается забвению, что само по себе знание – высшая ценность. Сегодня науку все больше рассматривают как средство обслуживания тех прагматических задач, которые ставит экономика. Научное знание как нетленная ценность выводится за скобки. Не из этих ли подходов родилась концепция образования как сферы услуг? Видимо, из этих, так как образование и наука рассматриваются как «служанки» общества потребления, культа прибыли.

Технологии все больше распространяются и на решение проблем воспроизводства людей, создания какого-то нового существа, которое называют «трансчеловеком» или «постчеловеком». Это логично, ибо постиндустриальному обществу требуется и «постчеловек», не обремененный традиционными воззрениями на жизнь.

Неоспоримы научные достижения в изучении генома человека, преодолении тяжелых, в том числе наследственных, болезней, в изучении мозга. Уже появились возможности «редактирования» генных карт человека, а значит, и влияния на становление и развитие индивида в сугубо заданном русле. В конечном итоге возникает риск не просто трансформации человеческих существ, но и, если угодно, расчеловечивания человека и превращения его в запрограммированное существо для выполнения определенных функций. Более того, программирование распространяется на формирование личности, причем по преимуществу на управление ее поведением. Все явственнее открывается перспектива, что чело- век – в том виде, в котором он существует, – архаизм. На смену ему должен прийти новый техногенный человек.

В результате технологических прорывов популярными стали идеи, что человек способен управлять всеми природными процессами, стать архитектором живой и неживой природы, своеобразным «космиургом» – создателем новых материалов и иных артефактов, невиданных ранее в природе. Отсюда вытекают идеи о выходе человека за пределы природных ограничений и возможности сознательного управления процессом эволюции. Эти идеи имеют свою историю и формулировались еще во времена, когда о технологиях изменения человека речь не шла. Обратимся к труду великого философа Фрэнсиса Бэкона «Новая Атлантида». Можно только удивляться тому, насколько это сочинение злободневно.

Ф. Бэкон описывает мир, где технологии преобразуют природу, создают новых животных, растения и т.д. Для примера приведем цитату: «В некоторых из садов… заставля- ем мы деревья цвести раньше или позднее положенного времени, вырастать и плодоносить скорее, нежели это наблюдается в природных условиях. С помощью науки мы достигаем того, что они становятся много пышней, чем были от природы, а плоды их – крупнее и слаще, иного вкуса, аромата, цвета и формы. А многим из них мы придаем целебные свойства… Есть у нас всевозможные парки и заповедники для животных и птиц, которые нужны нам не ради одной лишь красоты или редкости, но также для вскрытий и опытов; дабы знать, что можно проделать над телом человека… [2, с. 511]. Лозунг Бэкона «Знание – сила» в наши дни претворяется в жизнь необычайно энергично и последовательно.

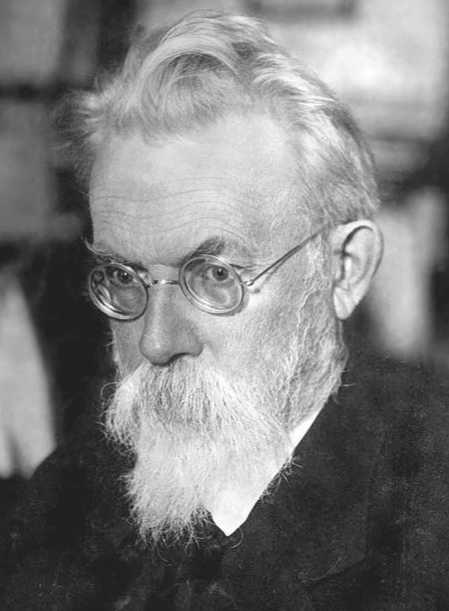

Человек выступает в роли творца мира, и Бог, сотворивший мир, становится ненужным. Поклоняться следует не ему, а человеку. И, казалось бы, сбывается предвидение В.И. Вернадского о новой стадии эволюции. Оно оказалось не мечтой, не утопией, а повседневной реальностью!

Но вот незадача: а где здесь ноосфера? Где новое качество планетарного развития, когда оно направляется разумом, ставшим космической силой? Вместо перехода социально-экономического развития в новое качество мы наблюдаем обострение глобальных проблем: экологической, демографической и сырьевой. Дальнейшее их нарастание грозит близкой климатической катастрофой.

В контексте новых и всеобъемлющих рисков и угроз как никогда прежде актуальны предостережения Олдоса Хаксли, высказанные в книге «О дивный новый мир» (1932). В этой пророческой антиутопии сочетаются как биотехнологии (генная инженерия искусственного взращивания новых людей), так и социальные технологии (гипнопедия – технология воспитания через внушение во сне стандартов поведения). Мир становится огромной фабрикой воспроизводства и потребления материальных и иных благ, манипулирования сознанием человека для достижения целей, поставленных политической элитой. Это общество жестко разделено на касты, неорабов и неорабовладельцев, пользующихся плодами новой «цивилизации».

Генетически улучшенные люди в книге Хаксли проводят свою жизнь в погоне за бессмысленными развлечениями, находясь в постоянном плену легких наркотиков, которые рекламируются как средство от стрессов и негативных переживаний. Это – для темной массы. «Альфы» – хозяева жизни в мире Хаксли – сибариты, живущие исключительно плотскими вожделениями. Творчество и искусство им чужды. Технологии предоставили им возможность превратиться в плотских бездельников, прожигателей жизни, видящих счастье лишь в сытой безмятежности. Не портрет ли это обитателей общества потребления? Хаксли оказался прозорлив…

Одна из граней цивилизации знаний, которую часто рассматривают как его особую фазу, – это информационное общество. Оно принесло с собой не только широкий доступ к различного рода информации, но повлекло интеллектуальное оскудение и вымывание интеллектуально-творческих потребностей у большинства людей, загруженных разноречивой информацией, как в калейдоскопе сменяющей друг друга.

Приобретение информации далеко не всегда требует напряженного мышления и осознания. Оно идет своим чередом, а жизнь человека своим, часто далеким от информационных картинок и интервенций. Главное, сложное и ответственное, подлинно значимое устраняется, и человеку остается только воспринимать то, что ему предлагают извне. Достаточно очевидно, что в погоне за технологиями предается забвению личность человека, его потребности духовно-нравственного плана.

Что сулит нам цивилизация знаний?

Более того, постмодернизм провозглашает «освобождение» человека от всех традиционных ценностей – будто бы только тогда он будет подлинно свободен. Но свободен от чего? От исторической памяти, греха, ответственности, семейных и гражданских обязанностей и других рудиментов.

Возникает вопрос: постмодернизм и постиндустриализм – это движение человека вверх к высотам не только материальной, но и духовной жизни? Или это движение вниз, исключительно к земному и бренному?

Каждый вправе отвечать по-своему на этот вопрос. Для нас же очевидно, что увлечение исключительно земным, то есть низменным, сугубо житейским, ведет к утере человеком человечности, ибо в человеке соединены земное и горнее. В нем живут тело, душа и дух, сознание и подсознание, генетическая и коллективная память и др. Сведение этой человеческой многомерности исключительно к материальным потребностям не просто обедняет жизнь человека, но губит ее.

Разумеется, правы те, кто говорит, что талант на девяносто процентов состоит из труда. Однако откуда берутся недостающие десять процентов? Физиологи и психологи могут многое объяснить особенностями строения мозга, врожденными способностями того или иного индивида, но происхождение творческих озарений и чуда открытий, прозрений они постичь и объяснить с достаточной достоверностью не в силах, ибо в творчестве господствуют не физиологические свойства человека, а дух.

Не зря творческие взлеты называют вдохновением. И кто же «вдыхает» эти состояния, откуда приходит этот чудодейственный «вдох»? Рационализм не даст ответа на этот вопрос. Возможно, в чем-то весьма существенном и значительном, действительно глубоком правы те мыслители, в частности Гегель, кто утверждает, что миром правит Абсолютный разум, который посещает гениев, и их идеи становятся частью Вселенского разума, а через них нам открываются те или иные стороны этого Абсолюта.

Многие мыслители, люди творческого труда, признавались, что в период творческого подъема у них появлялось ощущение, что кто-то свыше нашептывал строчки стихов, образы, формулы. Философ с мировым именем Артур Шопенгауэр прямо писал, что его главные труды ему нашептал Бог. Без сомнения, голос небес слышал и А. С. Пушкин. Когда Бог нашепчет, тогда и появляются шедевры творчества. Иначе, как объяснить талант юного, не блиставшего образованием М. Ю. Лермонтова, к двадцати шести годам создавшего бессмертные творения. А творчество питомца церковно-приходской школы Сергея Есенина?

Обычно объясняют это «даром» талантливых людей. И кто же дает этот дар? Но не будем впадать в иррационализм. Дар, дарование, одухотворенность не что иное, как возвышенные идеалы, цели, ценности и смыслы. Они реальны, и именно в них заключается «соль» жизни, то, что следует постигать, дабы приблизиться к разгадке души и духа человека, а не только его физиологии. То, что у человека есть душа не только как предмет психологии, но как особая сущность, также бесспорно, как и то, что он располагает умом. Одного известного ней- рохирурга спросили, видел ли он душу человека во время проведения операций? Он ответил: «Я сделал сотни черепно-мозговых операций, но и ума не нашел».

Присутствие невидимого, неосязаемого так же очевидно, как и видимого. Но особенность ценностей и смыслов в том, что они не даны нам в качестве предметов, ибо, как говорил В. Виндельбанд, они не существуют, а значат.

У Р. Киплинга в «Маугли» есть любопытный эпизод. Медведь Балу говорит Маугли, что обитатели джунглей избегают смотреть вверх и только человек разглядывает небо. У животных оно вызывает тоску. А у человека? У него совсем иные чувства – восхищения и восторга, благоговения перед развернувшейся вечностью. Животные приземлен-ны. Человек устремлен ввысь, и это стремление следует не глушить, а развивать.

Философы прошлого стремились доказать особое метафизическое положение человека. Он – не высокоразвитое животное, а вместилище духа. Не случайно выдающийся философ ХХ века Макс Шелер писал, что личность человека есть «индивидуальное самососредоточение божественного духа». Ему же принадлежат слова о том, что человеческую личность следует мыслить как «центр, возвышающийся над противоположностью организма и окружающего мира» [11, с. 151].

Дух можно сравнивать с лучом света, исходящего из некоего источника. Этот свет пронизывает, наполняет человека, но не рождается в нем. С этой точки зрения человеческий индивид представляет собой локализованное пространство, в котором реализуется уникальная концентрация «луча света», благодаря которому личность оказывается способной не только улавливать дыхание бытия, но и принимать участие в его творении. Вся жизнь человека – это акты действия духа. А образование – повивальная бабка духовности, необходимое условие ее достижения.

Между тем в рамках неолиберальной социально-экономической и философско-педагогической мысли, равно как и производных от нее воззрений постиндустриализма и постмодернизма, образование рассматривается преимущественно как путь к личному успеху. Успеху не в широком смысле слова, а успеху в карьере, накоплении и потреблении.

Эта прагматическая и эгоцентричная установка воспринята значительной долей российской молодежи. По разным данным, примерно 70% молодых людей из числа поступающих в высшие учебные заведения получают образование не ради знаний, а для получения диплома.

Такого рода умонастроения студенчества для нашей страны относительно новы. Традиционно наше студенчество отличали романтизм и идеализм. Если обратиться к ретроспективе, то стремление к личному успеху у нас не отрицалось, но рассматривалось как второстепенное по отношению к приобретению знаний и обретению молодыми и взрослыми людьми самих себя. Главное в русской национальной культуре – это обращение к душе человека, внутренним основаниям, поступкам, борьбе добра и зла. Недаром Федор Михайлович Достоевский выразил свои мысли словами знакового героя романа «Братья Карамазовы»: «Душа человека – это поле битвы, где Господь с дьяволом борется, поле битвы – это сердце человека».

В этом контексте образование – это поле битвы за сердца и души наших воспитанников, озарение их жизни духовным светом и высоким смыслом жизни. Эта традиция определяла облик нашей культуры, начиная со «Слова о полку Игореве», то есть это тысячелетняя традиция, заложенная в основание, архетип нашей культуры.

И попытки переформатировать образование, представить его цель как исключительно формирование личной успешности, на наш взгляд, обусловлены воздействием иного культурного кода, вписывающегося в новую модернизационную модель, связанную с вестернизацией.

Другое дело, что модернизация – объективный процесс. Она характерна для всех периодов истории, а ее результативность во многом зависит от того, насколько ценностные основания передаются через образование и культуру, духовную среду, окрашенную в национальносамобытные тона. Здесь не должно быть места противопоставлению традиции и инновации.

Следует помнить, что фундаментом инноваций в конечном счете являются традиции. Успешный опыт революции Мэйдзи в Японии, модернизационных процессов в странах Западной Европы показывает, что сохранение национальнокультурной идентичности, включая и традиционные взгляды на суть и цели образования, открывает широкие возможности для модернизационного рывка.

Не случайно, что на пике социалистической модернизации 1930-х годов в СССР был возрожден патриотизм как традиционная ценность, возобновлено преподавание отечественной истории в школах и вузах, возрождалась литература с ее высокой духовностью. Государственно-политические круги осознали, что одним только революционным энтузиазмом вкупе с репрессивными методами по отношению к реальному или выдуманному классовому врагу советская власть не решила бы задач индустриального обновления страны. И на вооружение были взяты традиционные ценности: патриотизм, крепкая семья, достаток, достоинство человека труда.

Образование – это самопознание во времени и потоке жизни. Пестрая палитра подходов к осознанию места человека, его «присутствия здесь», выражаясь языком Хайдеггера, когда место и время, время и пространство определяют особенности личности в исто- рическом сознании, но не просто в потоке этого сознания, а в осмыслении некой доминанты взаимоотношений человека не только с современниками, но и с теми носителями духовных ценностей, которые мы восприняли из прошлого. В этом во многом заключается связь времен, поколений, культуры, обретение национальной идентичности.

Образование по своей сути и консервативно, и инновационно. Оно собирает, хранит и передает знания вступающим в жизнь поколениям. В этом хранилище сокровищ должно найтись место традициям, но таким, которые зовут к новым свершениям, указывают путь вперед.

Обращение к духовным ценностям, призыв к духовному совершенству нередко расценивают как проявление консерватизма. Однако какой же это консерватизм, если такой новатор и реформатор, изменивший судьбы мира, как Иисус Христос, призывал: «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный». Это призыв к самосовершенствованию, движению вверх, к высотам человеческого духа и подлинной человечности. Отсюда, из этой заповеди, вытекает главная задача образования – разбудить и «завести мотор» самосовершенствования молодых людей, раскрыть перед ними волшебный мир познания и стимулировать творческую деятельность.

Недаром К. С. Станиславский писал: «Теперь спросите меня: в чем счастье на земле? В познавании. В искусстве и в работе, в постиг-новении его. Познавая искусство в себе, познаёшь природу, жизнь мира, смысл жизни, познаёшь душу – талант! Выше этого счастья нет. А успех? Бренность» [8].

В научном завещании великого ученого Анри Пуанкаре «Последние мысли», опубликованном после его смерти в 1913 году, читаем: «одна наука строит прочно; она построила астрономию и физику, она сейчас строит биологию, тем же способом завтра она построит мораль. Ее предписания будут царить безраздельно, никто не посмеет ворчать против нравственного закона, как сейчас никто не помышляет выступать против теоремы трех перпендикуляров… Любовь к истине – без сомнения, великое благо, но будет ли хорошо, если мы, для того чтобы ее добиться, пренебрежем гораздо большими драгоценностями, как то: доброта, сострадание, любовь к ближнему?» [9, c. 654, 660].

Прислушаемся к словам великого ученого, ибо он призывает нас не растерять в погоне за научно-техническими достижениями человечность. Ее сбережение относится к числу важнейших задач отечественного образования и воспитания. И одновременно он полагает, что и наука дорастет до морали, более того, даже объяснит и обеспечит ее доказательное обоснование.

Императив антропологического перехода и роль образования

В этом пункте наших размышлений вновь обратимся к Платону. На формирование его воззрений оказали большое влияние два человека, находящихся как бы на противоположных концах моральной шкалы: Дионисий Сиракузский и Сократ.

Дионисий Сиракузский, властитель или, как тогда говорили, тиран самого богатого города Сицилии, пригласил для изучения и воплощения в жизнь идей великого философа об идеальном государстве. Поначалу Дионисий днями не отходил от Платона, с восхищением внимал его речам. Но когда к Платону стали стекаться жители Сиракуз и он оказался в кругу горячих сторонников, Дионисий сообразил, что в полюбившемся им платоновском государстве его соотечественники могут вполне без него обойтись. И он заковал Платона в цепи и продал его в рабство…

К счастью, мыслителя вскоре выкупили друзья, но зато Платон по- бывал на вершине власти и постиг ее циничную природу и развращающий характер.

А Сократ, которого Платон сделал героем большей части своих диалогов, окончил свою жизнь по приговору самого демократичного органа родины демократии – Афин, а именно суда пятисот, избиравшегося из всех слоев общества по жребию. К суду Сократа привлек делец и политикан Анит. Он обвинил Сократа, этого величайшего учителя человечества, в развращении молодежи и в святотатстве. Но ответная защитительная речь Сократа, где он все назвал своими словами и отверг предъявленные ему обвинения, задела самолюбие афинян, и они признали его виновным. Судьи были убеждены, что осужденный уйдет в изгнание, как это и предусматривал обычай, но Сократ поступил иначе: он принял из рук палача яд, приготовленный из цикуты, и ушел из жизни.

Тем самым Сократ дал свой последний великий урок Платону, афинянам и всем нам. Урок подлинной верности истине и справедливости даже ценой своей жизни. А Платон из этого урока вынес еще и скептическое отношение к демократии.

Что же изменилось в XXI веке – через двадцать три столетия, минувшие со времен Платона?

В сфере материального производства произошел действительно гигантский скачок. А вот в области морали перемены не столь впечатляющи. Более того, в силу корыстолюбия и властолюбия, подверженности страстям, моральных изъянов и склонности к непредсказуемым поступкам именно человек превратился в источник глобальных проблем и главный фактор риска теперь уже для всей нашей планеты.

Повторим. Все глобальные проблемы: угрозы термоядерной войны, исчерпания природных ре- сурсов, необратимого изменения климата, перенаселения да и все другие – представляют собой исключительно следствие борьбы человека за власть, за богатство в сочетании с хищническим отношением к природной среде, обусловленным все тем же стремлением к наживе.

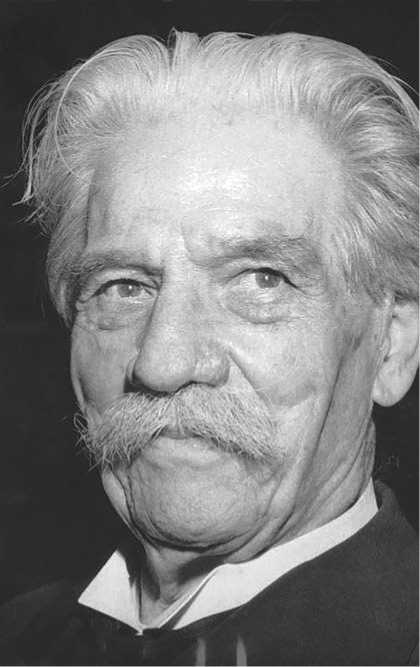

Можно только согласиться с Альбертом Швейцером, ставшим своего рода совестью XX столетия, что глубочайший кризис, в котором оказалась и современная цивилизация, не может быть успешно преодолен и человечество не будет в состоянии не просто остановить декаданс, но и добиться духовного выздоровления до тех пор, пока человеческое «Я» не осознает себя и не начнет повсюду и во всем действовать как «жизнь, желающая жить среди жизни».

Другими словами, у человека и человечества не осталось никакого другого выхода, нежели изме-

Смерть Сократа. По картине Жака-Луи Давида

ниться. Или человечество найдет в себе силы и мудрость, чтобы совершить антропологический переход, или история людского рода действительно закончится. И никакого апокалипсиса. Это произойдет естественным путем.

Под антропологическим переходом мы понимаем перенос центра тяжести в социально-экономической и культурной жизни стран, народов и всего человеческого сообщества в целом с производства и потребления вещей на разностороннее развитие людей, на культивирование их созидательных способностей и качеств.

Не будем увязать в возвышенных словах. Все очень просто. Человечество выбралось из нужды. Теперь уже большая часть населения планеты беспокоится не о выживании, а о процветании. Появилась возможность сосредоточиться на главном – на самом человеке. На его здоровье, продолжительности жизни. Умственном, физическом развитии. На морали.

Основным инструментом антропологического перехода может и должно стать образование.

Почему?

Прежде всего потому, что именно образование является сферой духовного производства, обеспечивающей воспроизводство человека как социального существа, как Homo sapiens и Homo faber .

Создание общественного института образования стало величайшим открытием человечества, резко ускорившим его прогресс и выделившим человека из природного мира.

Как это произошло и благодаря чему?

А просто знания и опыт стали накапливаться, порождать нарастающий кумулятивный и синергетический эффекты.

В первобытных обществах образование осуществлялось по принципу «делай как я». Это обеспечивало трансляцию, накопление и постепенное пополнение родового и индивидуального опыта и образцов поведения.

С возникновением первых государств образование становится социальным институтом, где воспроизводятся предания, канонические тексты и не только образцы поведения, но также и инструменты деятельности, прежде всего письменная культура.

Образование тогда носило в основном катехизисный характер, то есть опиралось на повторение, зубрежку, следование авторитетам. Но уже одно это создало условия для расцвета первых очагов образованности и науки. В протосовременной культуре античности философские и риторские школы Афин, Александрии, Родоса, Антиохии были во многом подобны современным университетам.

Но лишь в XVI веке Ян Амос Ко-менский создает первую научно обоснованную систему образования. Это открыло дверь в эпоху Просвещения. Пройдет еще столетие, и образование станет всеобщим. А обучение науке научным образом породило феномен научно-технического прогресса и цикл технологических революций, которые и возвели человечество на ступень цивилизации знаний.

Вот на что следует обратить здесь внимание. Образование расширяло познавательные и преобразовательные возможности человека, но лишь в незначительной мере затрагивало его внутренний мир, интересы и мотивы, цели, ценности и смыслы. Более того, к концу XX века даже в педагогической среде распространилась точка зрения, согласно которой обучение должно быть отделено от воспитания. Образование как сфера услуг объявляется вне-моральным, а значит, и аморальным по определению!

Возникло острейшее противоречие между объективными потребностями человечества и человека в образовании для развития созидательных способностей и качеств личности и политическим и экономическим императивом, предписывающим сфере образования подготовку конкурентоспособных, ориентированных на достижение делового успеха функционеров

Альберт Швейцер (1875–1965)

процесса производства и распределения товаров и услуг.

Это противоречие не осознано, как не осмыслено и то, что именно человек, точнее, его уродливое, одностороннее развитие как производителя и потребителя товаров и услуг, – это он сам породил глобальные риски и угрозы, год за годом ускоряет процесс сползания человечества к самоуничтожению, который в условиях цивилизации знаний только наращивает темпы. И единственная альтернатива этому – целенаправленное развитие человеческого в человеке, формирование каждого как созидателя и творца, стремящегося и способного к осмысленной, одухотворенной жизни ради других людей.

Как же этого можно добиться?

Во-первых, образование должно опираться на мораль и науку, служить, как говорил К. Д. Ушинский, разумному, доброму, вечному и только на этой основе – обществу, личности, государству и экономике, в том числе и личной карьере. Это должно быть закреплено в содер- жании, методах и технологиях обучения и воспитания, организации жизни учебных заведений.

Во-вторых, образование должно стать естественной частью жизни каждого человека и общества в целом. С раннего детства каждого появившегося на свет человека должна окружать педагогически насыщенная среда. А для этого образование необходимо встроить во все социальные институты и процессы и превратить их в составную часть и цель всей общественной жизни..

В-третьих, – и это самое трудное, даже почти невозможное – цели и ценности развития человека надо вывести на первый план политики и международных отношений.

Рассмотренные нами проблемы относятся не к образованию как таковому, а к метапедагогике и жизнеустройству общества и государства. Проблемы эти могут решаться многими путями. Важно правильно определить цель.

Антропологический переход не предполагает переделки человека. Он нацелен исключительно на его развитие. Необходимым арсеналом средств и методов обучения располагает и современная педагогика. Потребуется, разумеется, переосмыслить содержание образования, подготовить и переподготовить педагогов. Но мы знаем, как это сделать.

Образование, как удачно выразился Эдгар Фор, это сокрытое сокровище нашего времени. Надо только правильно использовать его потенциал. И едва только это случится, как начнут решаться глобальные проблемы, а перед человечеством откроются новые исторические горизонты.

Сбудется предвидение В.И. Вернадского: образуется планетарная ноосфера. Появятся возможности и возникнет потребность в создании задуманного Платоном государства мудрецов.

В. И. Вернадский (1863–1945)

Список литературы Образование в перспективе глобального антропологического перехода (педагогическая утопия для XXI века)

- Бехманн Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, общество знаний/пер. с нем. А. Ю. Антоновского, Г. В. Гороховой, Д. В. Ефременко, В. В. Каганчук, С. В. Месяц. М.: Логос, 2010. 248 с.

- Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М.: Мысль. 1978. 575 с.

- Валлерстайн И. Конец знакомого мира: социология XXI века/пер. с англ. под ред. В. И. Иноземцева. М.: Логос, 2004. 368 с.

- Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. М.: Академический проект, 2014. 412 с.

- Горохов В. Г. Техника и культура: возникновение философии техники и теории технического творчества в России и Германии в конце XIX -начале XX столетия. М.: Логос, 2010. 376 с.

- Киселёв А. Ф. Жизнь и смыслы: размышления русских религиозных мыслителей. М.: Изд-во «Луч», 2015. 303 с.

- Лубков А. В. Личность. Время. Образование. М.: МПГУ, 2017. 320 с.

- Станиславский К. С. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 8. Письма 1918-1938. М., 1961.

- Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1990. 735 с.

- Фомин М. В. Трансиндустриализм -предстоящая социальная реальность//Вопросы философии. 2018. № 1. С. 42-54.

- Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис, 1994. 413 с.