Образование Zn-содержащих фаз в результате микробиально обусловленной коррозии

Автор: Симакова Ю.С., Леонова Л.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (286), 2018 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты изучения техногенных минералов - сульфидов и силиката цинка, образовавшихся в виде осадка в трубе и кране батареи системы центрального отопления. Для характеристики объектов был использован комплекс физических методов (рентгенофлюоресцентный, энергодисперсионный и рентгенодифрактометрический, метод сканирующей электронной микроскопии). Результаты исследований продемонстрировали, что в системе городского центрального отопления могут возникать условия, благоприятные для существования бактерий и развития микробиологически индуцированной коррозии. Показано, что кроме кристаллов таблитчатого габитуса разных генераций соединения цинка представлены шаровидными агрегатами и биоморфозами по чехлам бактерий, по-видимому являвшимися активаторами коррозии деталей, содержащих цинк, и осаждавшими его в процессе жизнедеятельности в виде сфалерита, вюртцита и гемиморфита.

Сферические агрегаты zns, городская система центрального отопления, микробиально обусловленная коррозия

Короткий адрес: https://sciup.org/149129282

IDR: 149129282 | УДК: 620.193.8 | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-10-56-61

Текст научной статьи Образование Zn-содержащих фаз в результате микробиально обусловленной коррозии

Образование сульфидов металлов (особенно нанораз-мерных) представляет большой интерес как с точки зрения процессов минералообразования, изучения геохимических циклов элементов в природе, биоминерализации, формирования месторождений полезных ископаемых, так и с точки зрения производства полупроводников и микробиологически обусловленной коррозии [1, 4, 5, 9, 10, 14]. Популярность этих объектов вызвана их широким распространением как в природных, так и антропогенных системах. Кроме того, обнаружены микрочастицы сульфидов металлов в промышленных и бытовых сточных водах и отстойниках, что позволило предположить, что суль-фидизация является основным процессом осаждения для металлов, растворенных в инженерных системах [8]. Нередки случаи микробиологически индуцированной коррозии латунных деталей в отопительных системах [4]. Причем в этом случае ионы меди не подавляют развитие микроорганизмов в системе, хотя традиционно считается, что Cu, Zn, Pb и их соединения являются биоцидами [1]. Микробиологически обусловленная коррозия металлов может быть вызвана: 1) метаболическими реакциями, поглощающими кислород; 2) контролем массовой транспортировки продуктов и реагентов коррозии; 3) производством корродирующих веществ; 4) производством дополнительных реагентов [6]. Считается, что нежелательное (корродирующее) воздействие на сплавы меди и цинка производится продуктами метаболизма некоторых микроорганизмов, такими как CO2, H2S, NH3, органическими и неорганическими кислотами, соединениями серы [2].

Сплавы на основе цинка широко применяются при производстве различных изделий бытового и промышленного назначения, их устойчивость к коррозии имеет большое значение. Воздействие микроорганизмов способно вызывать биокоррозию металлов и изменять физические и химические условия окружающей среды (pH, концентрацию ионов и т. п.), способствуя разрушению сплавов [11].

Объект и методы исследования

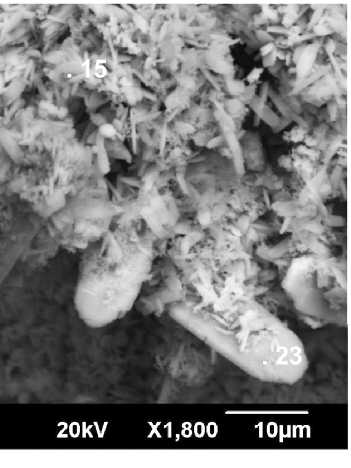

Объектом наших исследований стал осадок в батареях и трубах городского центрального отопления. В конце отопительного сезона из батареи центрального отопления в жилом доме Сыктывкара выбило кран, находящийся в торце батареи (рис. 1). При ближайшем рассмотрении ока-

Рис. 1. Кран батареи центрального отопления и следы коррозии на нем

Fig. 1. Corrosion areas on a section of a brass fitting залось, что соединения подверглись коррозии, а в кране и трубе отложился осадок в виде порошка кремового цвета. Кран зарубежного производства, эксплуатировался около 10 лет.

Был проведен анализ осадка и металла крана комплексом методов: рентгенофлюоресцентным анализом (РФА) на волновом спектрометре Shimadzu XRF-1800 (аналитик С.Т. Неверов, ИГ Коми НЦ УрО РАН), фазовый состав образцов определялся методом рентгенодифрактометрического анализа образцов (дифрактометр Shimadzu XRD-6000). Морфология поверхности новообразований и элементный состав частиц изучался с помощью сканирующей электоронной микроскопии (СЭМ) (JSM-6390LV JEOL, углеродное напыление) и энергодисперсионной спектрометрии (ЭДС) (Inca Energy 450).

Результаты и обсуждение

Сплав, из которого изготовлен кран, корродирован и загрязнен налетом, что вносит некоторую неточность в определение. Тем не менее очевидно, что кран состоит из сплава цинка и меди, причем в отличие от латуни содержание цинка в нём существенно преобладает. По данным РФА, содержание Zn — 54.26 %, Cu — 21.90 %. Кроме этих элементов в качестве добавок присутствуют также никель и хром, входящие в покрытие крана (Ni — 6.99 %, Cr — 1.17 %), а также S — 3.87, Si — 3.40, Al — 3.12, Ca — 1.42, K — 1.79 и Feобщ — 0.60 %. Химический состав осадка по результатам РФА следующий (%): ZnO — 61.97, SO3 — 18.75, SiO2 — 7.61, Al2O3 — 6.31, Fe2O3общ — 0.61, MgO — 3.05, CaO — 0.68, K2O — 0.07, CuO — 0.87, NiO — 0.03.

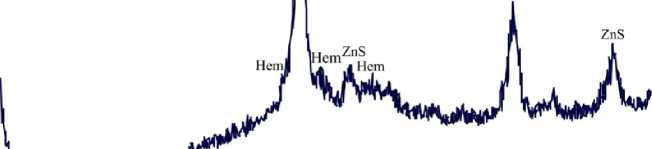

Фазовый состав осадка, по данным рентгенофазового анализа, представлен двумя модификациями ZnS — вюртцитом (гексагональная модификация) и сфалеритом (кубическая модификация) — с небольшой добавкой гемиморфита Zn4Si2O7(OH)2 (рис. 2). Аналогичные данные получены и другими исследователями [3, 13, 14] при синтезе ZnS в присутствии органических веществ. Считается, что вюртцит — это более высокотемпературная модификация, устойчивая при t > 1000 oC, однако присутствие органического вещества делает структуру вюртцита стабильной и при более низких температурах. Эксперименты [16] показали, что стабильность модификаций ZnS зависит от размеров кристаллитов и сорбции ими воды. Рефлексы минералов на дифрактограммах уширены и малоинтенсивны, что обусловлено различными размерами их микрокристаллитов.

При изучении осадка методом фотолюминесценции наблюдалось голубое свечение образца, характерное для органических компонентов.

Методом СЭМ были получены снимки поверхности осадка, на которых видны крупные таблитчатые удлинен-

ZnS

Wurtzite ZnS, SH

Sphalerite ZnS

Рис. 2. Дифрактограмма порошка, образовавшегося в кране. Hem — гемиморфит

Fig. 2. X-ray diffraction patterns of a precipitate from a brass fitting. Hem — hemimorphite

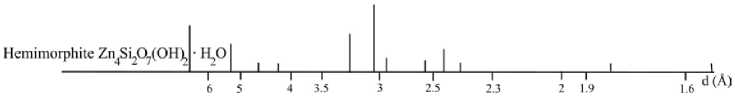

Рис. 3. Микрофотографии новообразований: a — таблитчатые кристаллы гемиморфита и мелкие кристаллы сульфидов цинка; b — кристаллы сульфидов цинка нескольких генераций; c — цепочки сферических образований сульфидов цинка; d — сферические агрегаты сульфидов цинка и минерализованные чехлы бактерий; e — слабофоссилизованные (на фото — полупрозрачные) чехлы бактерий; f — цепочки сферических образований сульфидов цинка

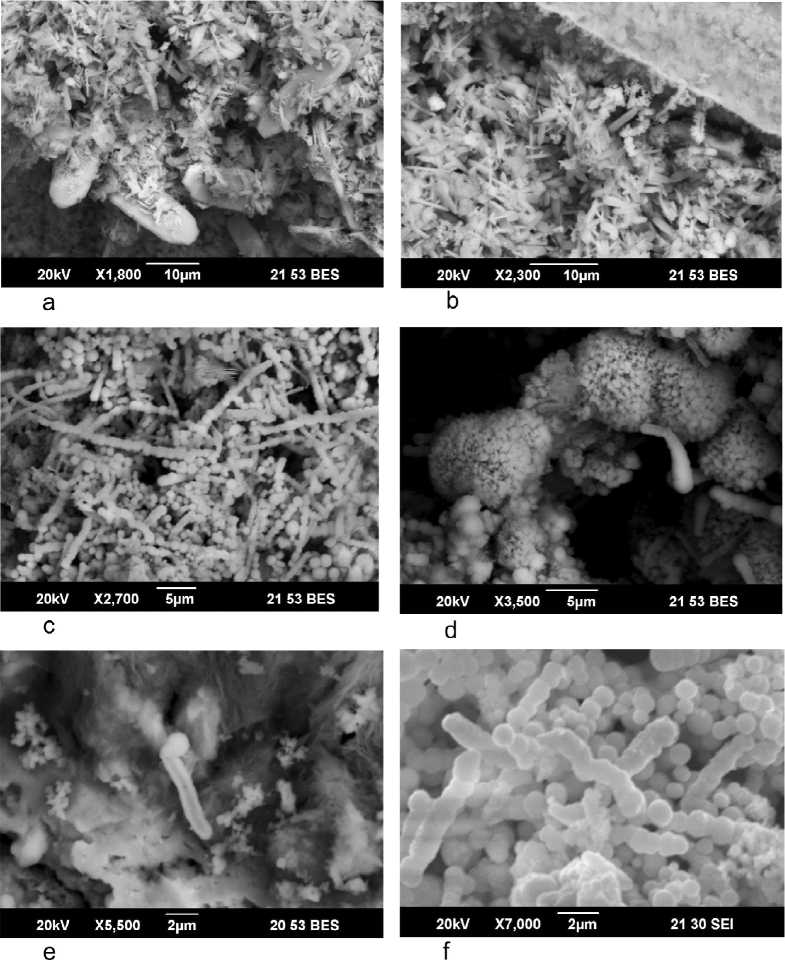

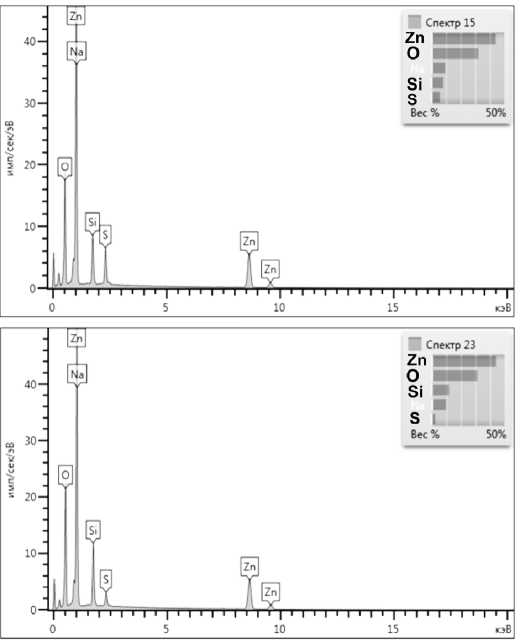

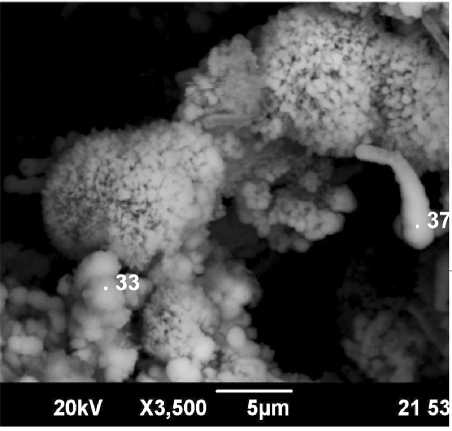

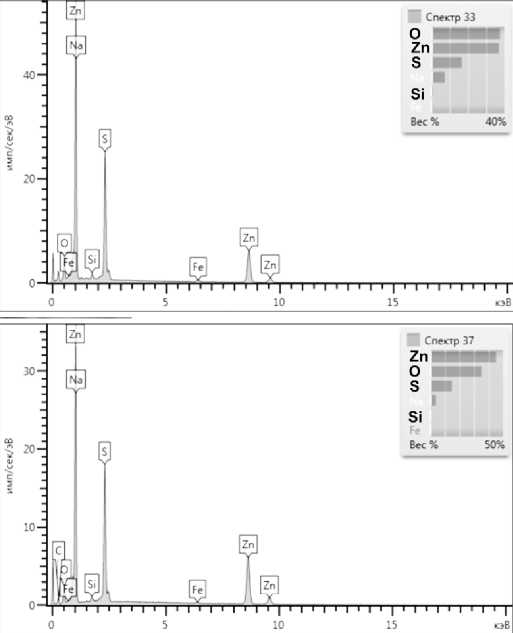

Fig. 3. Scanning electron microscopy images of: a — typical area of the precipitate with tabular hemimorphite crystals and small crystals of ZnS; b — several generations of ZnS crystals; c — chains of ZnS spheres; d — spherical aggregates of ZnS and mineralized bacterial covers; e — poor-fossilized bacterial covers (at the image - semi-transparent objects); f — chains of ZnS spheres ные кристаллы гемиморфита размером 15—30 Mm, мелкие многочисленные кристаллы сульфидов цинка размером 2— 5 мm и отложившиеся позже на их поверхности кристаллы сходной формы более поздней генерации (рис. 3, а, b). Кроме кристаллов наблюдались также сферические агрегаты (диаметром около 10 gm), причём на спектрах ЭДС этих новообразований (рис. 4, б, спектр 33) сигналы Si ниже, а S — выше, чем на спектрах ЭДС таблитчатых кристаллов (рис. 3, а), что свидетельствует о присутствии различных минералов цинка. Более крупные таблитчатые кристаллы являются гемиморфитом, а мелкие пластинчатые кристаллы и сферические агрегаты представлены сульфидами Zn (рис. 4, а, спектры 15 и 23 соответственно).

С шаровидными агрегатами часто ассоциируют скопления образований, представляющих собой цепочки из мелких глобул (рис. 3, с, f), по элементному составу идентичные шаровидным агрегатам (рис. 4, b, спектр 37). При детальном изучении было установлено, что по морфологии и размерам они представляют собой биоморфозы по чехлам элементоспецифических бактерий. На СЭМ-изображениях (рис. 3, d, e) они выглядят как полупрозрачные слабосегментированные цилиндры. Различная длина нитей указывает на то, что это бактерии, способные образовывать цепочки. Вероятно, они формировали общий слизистый чехол, в состав которого входили полисахариды. При отмирании этих организмов происходила минерали- a

b

Рис. 4. СЭМ-изображения: а — новообразованного осадка, b — шаровидных агрегатов. В правой части — спектры ЭДС в обозначенных точках (а — в точках 15 и 23, b — в точках 33 и 37 соответственно)

Fig. 4. SEM-images of: a — newly formed precipitate, b — spherical aggregates. At insets — EDS elemental spectra showing the chemical composition of points (a — 15 and 23, b — 33 and 37 correspondingly)

зация чехла. Причём выпуклость боковых поверхностей клеток акцентировалась благодаря минерализации чехла. Таким образом, создаётся впечатление «нанизанных на нить бусин» (рис. 3, f). Присутствие как кристаллографических форм соединений Zn, так и сферических агрегатов сульфида цинка свидетельствует о разных путях образования этих фаз: биогенном и абиогенном. Мы склонны полагать, что материалом для кристаллов и сфероидов послужили биогенные наночастицы соединений Zn.

Глобулы сульфида цинка, которые мы наблюдали в наших образцах, неоднократно описаны также в работах других исследователей [7, 12, 15 и др.], отмечающих, что такие формы обособлений характерны для ZnS, образовавшегося при непосредственном участии микроорганизмов. В работе Лабренца [5] показано, что подобные сферические образования ZnS, сформировавшиеся в биопленках около Pb-Zn-месторождения, могли образоваться при помощи сульфатредуцирующих бактерий семейства Desulfobacteriaceae в широком температурном интервале . Исследования [10] доказали, что биосульфатредукция способствует агрегации и осаждению биогенных сульфидов, а присутствие биопленок препятствует мобильности наночастиц ZnS. Показано также, что сферические агрегаты ZnS образуются вокруг и внутри микробальных клеток, когда при распаде клеток цистеинсодержащие пептиды связываются с ионами цинка.

Что касается гемиморфита, то, согласно исследованиям [9], биогенный гемиморфит в природных и искусственных условиях может перекристаллизовываться, образуя таблитчатые кристаллы, аналогичные тем, что мы наблюдали в нашем образце (рис. 4, а). Диффузность рефлексов гемиморфита на дифрактограмме, отражающая низкую степень кристалличности минерала, может служить свидетельством его первичной биогенной природы. Вероятно, гемиморфит образовался в системе изначально в условиях низких содержаний серы и при повышенной температуре раствора.

Таким образом, изучение нашего образца позволяет сделать вывод о том, что в системе центрального отопления может происходить новообразование соединений Zn — сульфидов и силикатов. Появление этих фаз обусловлено микробиальной деятельностью, результатом которой является биокоррозия элементов отопительной системы, приводящая к их разрушению.

Выводы

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

-

1. Металлические детали в бытовых отопительных системах могут подвергаться микробиологически обусловленной коррозии, особенно в условиях повышенных температур.

-

2. Сплавы, содержащие цинк, разрушаются с образованием сульфидов, силикатов и других соединений Zn, характеризующихся низкой степенью кристалличности фаз. При этом медь, содержащаяся в сплаве, не является ингибитором жизнедеятельности присутствующих в системе отопления микроорганизмов и не препятствует микробиологически индуцированной коррозии деталей.

-

3. Образование соединений цинка может происходить как биогенным, так и абиогенным путем. Вероятно, материалом для кристаллов и сфероидов послужили биогенные наночастицы соединений Zn. Морфология частиц сульфида Zn позволила предположить, что

- они являются биоморфозами по чехлам элементоспецифических бактерий.

Работа выполнена при частичной поддержке Программы фундаментальных научных исследований УрО РАН № 185-5-44.

Список литературы Образование Zn-содержащих фаз в результате микробиально обусловленной коррозии

- Коррозия строительных материалов: Монография / В. Н. Вернигорова, Е. В. Королев, А. И. Еремкин, Ю. А. Соколова. М.: Палеотип, 2007. 176 с.

- Borenstein S. W. Microbiologically Influenced Corrosion Handbook. A volume in Woodhead Publishing Series in Metals and Surface Engineering, 1994, 304 p.

- Castillo et al. Biologically-induced precipitation of sphalerite-wurtzite nanoparticles by sulfate-reducing bacteria: Implications for acid mine drainage treatment // Science of the Total Environment. 2012. V.423, pp. 176-184.

- Clark R. A., Clark D. R. Microbiologically Influenced Corrosion in Hydronic Heating Systems // Journal of Failure Analysis and Prevention, 2004, V. 4, pp 38-42.

- Labrenz, M. & Banfield. Sulfate-reducing bacteria-dominated biofilms that precipitate ZnS in a subsurface Circumneutral-pH Mine Drainage System // J. Microb. Ecol., 2004, V. 47, pp. 205-217.