Образование: вчера, сегодня, завтра

Автор: Леонидова Галина Валентиновна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: От редакции

Статья в выпуске: 5 (67), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье затрагиваются проблемы реформирования российского образования, его результаты. Характеризуется современное состояние сферы образования, перспективы, связанные со вступлением в силу Закона «Об образовании».

ID: 147111138 Короткий адрес: https://sciup.org/147111138

Текст ред. заметки Образование: вчера, сегодня, завтра

В статье затрагиваются проблемы реформирования российского образования, его результаты. Характеризуется современное состояние сферы образования, перспективы, связанные со вступлением в силу Закона «Об образовании».

Образование, экономический рост, экономика знаний, Закон «Об образовании».

Развитие российского общества напрямую зависит от формирования экономики знаний, основным фактором которой является интеллектуальный потенциал населения. Крайне важно в ближайшее время обеспечить экономику страны необходимым количеством специалистов нужного инновационного качества, что напрямую зависит от функционирования научно-образовательного комплекса России. Последний в русле сказанного в настоящее время фактически является фактором её национальной безопасности.

В своё время в стране (тогда – СССР) была создана одна из сильнейших систем образования в мире. Однако в начале 90-х гг. ХХ века вследствие масштабных социально-экономических преобразований произошло резкое снижение финансирования образования, что вско-

ре катастрофически отразилось на его качестве. По данным ЮНЕСКО, Россия в 1995 году по качеству образования занимала 13-е место в последней, третьей группе слаборазвитых стран [17]. Сегодня Россия, согласно рейтингу аналитического отдела британского журнала «Economist», замыкает двадцатку стран с лучшими системами образования. По данным аналитиков журнала, лучшее качество образования в мире имеют Финляндия, Южная Корея и Гонконг [16].

К концу 90-х гг. ХХ века недофинансирование образования в РФ составило 35%. Низкий уровень оплаты труда и социальных льгот способствовал падению престижа педагогического труда, препятствовал привлечению и закреплению высококвалифицированных кадров и молодёжи в системе образования. Главной задачей российской системы образования в тот период было не обновление, а выживание [17].

Предпринимаемые в последние годы Правительством РФ шаги по улучшению ситуации в образовании так и не решили проблему низкого уровня государственного финансирования отрасли. Доля расходов на образование в совокупном объёме ВВП РФ составляет сегодня 4,09%. В раз-

16-24 25-39

40-54

55 и старше

Высшее

Среднее профессиональное

Среднее

Ниже среднего

Возраст, лет

Уровень образования

Слабее

На том же уровне

Значительно слабее

Сильнее

Затруднились ответить

Значительно сильнее

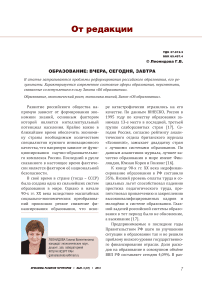

Рис. 1. Мнение об уровне российского образования в разных социальных группах (распределение ответов на вопрос: Россия по сравнению с другими развитыми странами мира сильнее или слабее в области образования?) в 2011 г.

(в % от числа опрошенных в каждой группе)

Источник: Образование в цифрах: 2013: кр. стат. сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2013. – С. 70.

витых странах показатели значительно выше1: в Дании - 7,7%, Швеции - 6,6 [19]. Недофинансирование отрасли привело к моральному и физическому устареванию инфраструктурной и методологической базы учебных заведений. В 2012 году в России 16% зданий учреждений, реализующих программы общего образования, требовали капитального ремонта, а 1,4% – находились в аварийном состоянии [15].

Несмотря на разрушительные трансформационные процессы, протекавшие в период 1990-х гг., накопленный за предыдущие годы потенциал отечественной системы образования сохраняется. Однако сегодня население считает российскую систему образования более слабой по сравнению с другими развитыми странами мира. Такое мнение характерно для людей разных социальных групп (рис. 1) .

И действительно, Россия сильно отстаёт от стран-лидеров по таким показателям, как ожидаемая продолжительность обучения (в России для детей в возрасте 5 лет - 16,5, в Германии, например, - 17,9, в Швеции - 20,3 года) и средняя продолжительность обучения взрослого населения [7, с. 14].

Длительные сроки образования занятых в экономике во многом определяют динамику развития стран-лидеров [20]. Сопоставление таких показателей, как среднее число накопленных лет обучения и душевой ВВП (табл. 1) , даёт основание утверждать, что те государства, в которых за десятилетний период продолжительность обучения населения возросла примерно на 2 года (Франция, Германия, Чехия, Япония, Китай), продемонстрировали и значительные темпы роста душевого ВВП (во Франции - на 30%, в Германии и Чехии – на 45, в Бразилии – более чем наполовину, в Китае – на 65%) [7].

Таблица 1. Среднее число накопленных лет обучения (2000, 2005 и 2010 гг.)

|

Страна |

Среднее число накопленных лет обучения |

Душевой ВВП по ППС, тыс. долл. |

|||||||

|

15 лет и старше |

25 лет и старше |

||||||||

|

2000 г. |

2005 |

2010 |

2000 |

2005 |

2010 |

2000 * |

2005 |

2010 |

|

|

Развитые страны |

|||||||||

|

Франция |

7,86 |

9,90 |

10,53 |

8,37 |

9,80 |

10,43 |

26,90 |

30,70 |

35,00 |

|

Германия |

10,20 |

11,80 |

11,82 |

9,75 |

12,20 |

12,21 |

26,10 |

31,40 |

37,90 |

|

Япония |

9,47 |

11,30 |

11,58 |

9,72 |

11,10 |

11,48 |

27,30 |

30,30 |

34,30 |

|

Великобритания |

9,42 |

9,30 |

9,75 |

9,35 |

9,00 |

9,42 |

28,50 |

32,20 |

35,90 |

|

США |

12,05 |

12,90 |

13,10 |

12,25 |

13,20 |

13,27 |

36,70 |

41,90 |

48,10 |

|

Переходные страны |

|||||||||

|

Чехия |

9,48 |

12,70 |

12,13 |

9,46 |

13,10 |

12,32 |

17,90 |

20,40 |

25,90 |

|

Венгрия |

9,12 |

11,50 |

11,65 |

8,81 |

11,50 |

11,67 |

15,40 |

17,00 |

19,60 |

|

Польша |

9,84 |

9,70 |

9,87 |

9,90 |

9,70 |

9,95 |

11,90 |

13,80 |

20,10 |

|

Страны БРИКС |

|||||||||

|

Бразилия |

4,88 |

7,20 |

7,54 |

4,56 |

6,60 |

7,18 |

7,70 |

8,50 |

11,60 |

|

Россия |

10,03 |

11,30 |

11,52 |

10,49 |

11,60 |

11,73 |

9,10 |

11,90 |

16,70 |

|

Индия |

5,06 |

4,70 |

5,13 |

4,77 |

4,00 |

4,41 |

2,90 |

2,20 |

3,70 |

|

Китай |

6,35 |

7,60 |

8,17 |

5,74 |

8,30 |

7,55 |

5,10 |

4,10 |

8,40 |

|

* По курсу доллара 2000 года. Источники: Barro, R.J. International Data on Education Attainment: Updates and Implications / R.J. Barro, J.W. Lee // Oxford Economic Papers. 2001. – Vol. 53. – № 3; World Development Indicators. – Washington: World Bank, 2005. |

|||||||||

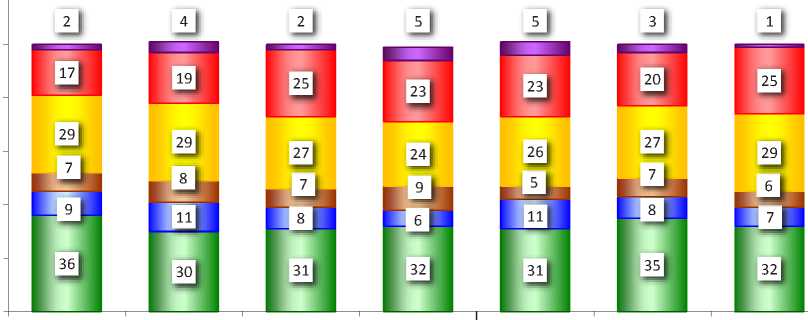

По мнению населения, любая страна должна вызывать уважение среди других стран прежде всего высоким уровнем благосостояния её граждан (так считают 30% россиян) и военной мощью (22%). Но Россия имеет мировое признание, как утверждают результаты исследования ВШЭ, благодаря богатым природным ресурсам (29%), военной мощи и наличию ядерного оружия (21%). Только 2% опрошенных граждан России упомянули в качестве символа национального престижа наличие развитой системы образования (рис. 2) . В рамках задачи перехода страны к обществу знаний все эти данные свидетельствуют о том, что российская экономика развивается в противоположном направлении по отношению к обозначенным ориентирам [14].

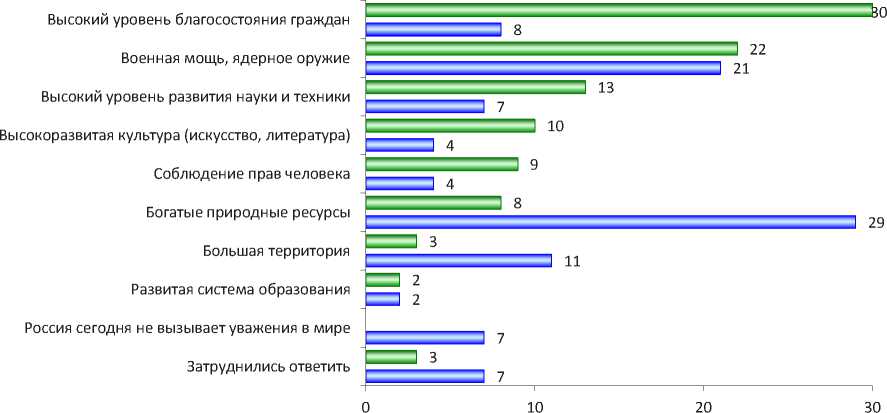

В то же время наряду с богатейшими природными ресурсами образование россиян является одним из конкурентных преимуществ. Мировой опыт показывает, что экономики стран, в которых выше уровень образования населения, являются наиболее устойчивыми. Согласно Международной стандартной классификации образования

(МСКО), большинство россиян в возрасте 25 – 64 лет (62%) имеют третичное обра-зование2 (МСКО 5А и 6). Этот показатель на 10 процентных пунктов выше, чем у жителей Канады, это в 1,5 раза больше по сравнению с проживающими в Германии и Франции (рис. 3) . По данным переписей населения, в период с 1959 по 2010 г. численность населения с высшим и неполным высшим профессиональным образованием в РФ возросла почти в 7 раз, со средним профессиональным – в 5 раз, а людей, имеющих начальное профессиональное и среднее (полное) общее образование, стало меньше в 5 раз, с основным общим и начальным общим образованием – в 6 раз [15].

Во всех постиндустриальных странах наблюдается устойчивый рост доли работников с высшим образованием в общем количестве занятого населения. В России спрос на высшее образование проявляется наравне с развитыми странами. За период с 2000 по 2011 г.

□ Чем, прежде всего, должна обладать страна, чтобы вызывать уважение других государств?

□ Что, прежде всего, вызывает сегодня уважение других государств к России?

Рис. 2. Образование в числе символов национального престижа в 2011 г. (в % от числа опрошенных)

Источник: Образование в цифрах: 2013: кр. стат. сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2013. – С. 69.

о 2005 г. □ 2010 г.

Рис. 3. Удельный вес населения, имеющего высшее и послевузовское профессиональное образование (МСКО 5А и 6) в общей его численности в России и странах ОЭСР, %

Источник: Индикаторы образования: 2013: стат. сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2013. – 280 с.

выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием на рынок труда возрос на 127%, численность занятого населения с высшим профессиональным образованием увеличилась на 47% (табл. 2) .

Для лиц с высшим профессиональным образованием характерны наиболее высокий уровень занятости и наиболее низкий уровень безработицы. Если уровень занятости в 2012 году в среднем по РФ составлял 64%, то в группе лиц с высшим образованием – 82% (в США – 84, Финляндии – 87%). Соответствующие показатели безработицы – 5,1 и 3,6%. Следовательно, образование выступает важным фактором занятости населения.

Создание системы образования, принципиально отвечающей задачам перехода к экономике знаний [8], стоит сегодня в повестке дня и России, и других стран мира. Лучшими странами по

Таблица 2. Показатели занятости населения России

|

Показатель |

2000 г. |

2005 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2011 к 2000, в % |

|

Уровень занятости, в % |

58,5 |

61,1 |

63 |

63,4 |

62,1 |

62,7 |

63,8 |

+5,3 п. п. |

|

Уровень занятости лиц с высшим образованием в общей численности населения соответствующего уровня образования, в % |

79,3 |

82,0 |

83,2 |

82,9 |

81,0 |

81,2 |

81,5 |

+2,2 п. п. |

|

Численность занятого населения с высшим профессиональным образованием, тыс. чел. |

14164 |

16957 |

19677 |

19707 |

19536 |

20165 |

20866 |

147,3 |

|

Выпущено специалистов с высшим профессиональным образованием, тыс. чел. |

635 |

1151 |

1336 |

1358 |

1442 |

1468 |

1443 |

227,2 |

|

Источник: Индикаторы образования: 2013: стат. сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2013. – 280 с. |

||||||||

Таблица 3. Индекс экономики знаний

|

Страна |

Индекс экономики знаний1 |

Индекс знаний2 |

Индекс образования3 |

Ранг* |

||||

|

2000 г. |

2012 г. |

2000 г. |

2012 г. |

2000 г. |

2012 г. |

2000 г. |

2012 г. |

|

|

Дания |

9,50 |

9,16 |

9,62 |

9,00 |

9,65 |

8,63 |

3 |

3 |

|

США |

9,32 |

8,77 |

9,40 |

8,89 |

9,13 |

8,70 |

6 |

12 |

|

Великобритания |

9,21 |

8,76 |

9,26 |

8,61 |

9,39 |

7,27 |

9 |

14 |

|

Россия |

5,41 |

5,78 |

6,68 |

6,96 |

8,23 |

6,79 |

64 |

55 |

|

Руанда |

1,25 |

1,83 |

1,37 |

1,14 |

0,92 |

0,77 |

145 |

127 |

|

* Ранжирование по данным 2012 года.

Источник: KEI and KI Indexes [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://info . worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp |

||||||||

эффективности использования знаний для обеспечения инновационного развития в период 2000 – 2012 гг. являются Дания, Великобритания, США. Среди более чем 140 стран в данном рейтинге Россия занимала в 2012 году 55 место (в 2000 г. – 64; табл. 3 ).

В то же время всего 15% российского населения, согласно исследованиям НИУ ВШЭ в 2011 году, относило развитие образования к числу факторов экономического роста территорий (рис. 4) .

В действительности уровень развития сферы образования имеет большое значение для укрепления экономического потенциала и конкурентоспособности территории. Об этом свидетельствует рассчитанная по коррелляции Пирсона оценка парной взаимосвязи индекса3 развития образования регионов РФ и размера валового регионального продукта в постоянных ценах. В 2012 году коэффициент корреляции, согласно расчётам сотрудников ИСЭРТ РАН, составлял 0,31 (r=0.314 (p<0,01)), что подтверждает наличие существенной взаимосвязи индикаторов. При этом необходимо отметить, что теснота взаимосвязи со временем увеличивается [9].

Задача инновационного развития страны тесно связана с модернизацией образовательной сферы. С конца ХХ века российская сфера образования постоянно р еформируется. Начало со-

Рис. 4. Образование в числе факторов экономического роста: 20114 (Что, по Вашему мнению, является главным условием экономического роста России; в % от числа опрошенных*)

* Сумма превышает 100%, так как респонденты могли дать несколько ответов.

Источник: Образование в цифрах: 2013: кр. стат. сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2013. – С. 68.

временным реформам положил Закон РФ «Об образовании» [12], который в условиях 1990-х годов прошлого столетия представлял собой попытку приведения образовательной политики в соответствие с новыми социально-экономическими реалиями [1]. Закон определил правовую базу обновления отношений в сфере образования, а также выполнил важную социальную функцию сохранения и защиты системы образования в период развития страны в условиях кризиса. Однако сформировать упорядоченную и сбалансированную систему законодательства об образовании, обеспечивающую последовательное и системное регулирование отношений в этой сфере, на их основе не удалось. Все позитивные начинания были ограничены резко сократившимся финансированием образования.

О необходимости выстраивания образовательной системы «…с действенной экономикой и управлением, кото- рое отвечало бы запросам современной жизни, потребностям развития личности, общества и государства» [4] было сказано в 2001 году на заседании Госсовета РФ «О развитии образования в Российской Федерации». Особо подчёркивалось, что без решения этих задач образование не сможет выполнить свою историческую миссию – стать двигателем поступательного развития страны и генератором роста её человеческого капитала.

Однако последующие шаги образовательной политики (коммерциализация образования, внедрение единого государственного экзамена – ЕГЭ, федеральное тестирование в вузах – ФЭПО и другие) крайне негативно отразились на качестве образования. Попыткой переломить отрицательную динамику качества образования стала реализация приоритетного национального проекта «Образование» (2006 г.). В отрасль, согласно нацпроекту, были направлены значительные сред-

4 Результаты специального обследования, проведённого Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по национальной репрезентативной выборке населения России в возрасте 16 лет и старше.

ства, но точечность усилий не смогла кардинально изменить общую ситуацию перманентного ухудшения качества школьного и вузовского образования [1].

Внедрённый принцип «деньги следуют за учащимися» привёл к тому, что существенное количество малокомплектных школ, особенно в сельской местности, начало быстрыми темпами сокращаться. В период с 2004 по 2012 г. число организаций, реализующих программы общего образования, уменьшилось в 1,5 раза (с 68,1 до 46,2 тыс. ед.) [15].

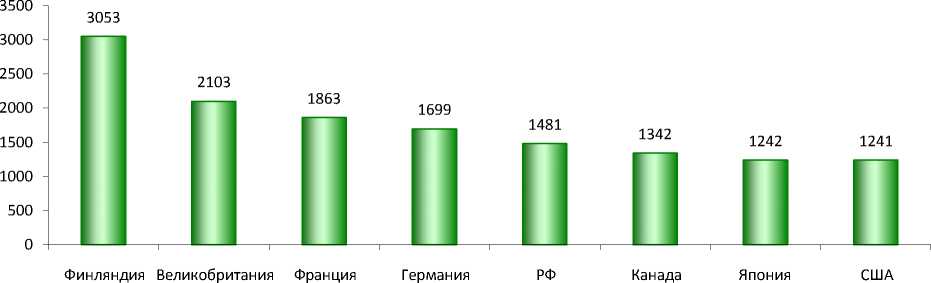

Серьёзно обострилась проблема качества обучения в высших учебных заведениях. С одной стороны, высшее образование стало массовым, что характерно для перехода к постиндустриальному, информационному обществу. По численности выпускников высшего профессионального образования Россия являлась одним из лидеров – 1481 чел. в расчёте на 10 тыс. чел. населения в 2011 году (рис. 5) . В Великобритании соответствующий показатель составлял 2103, в Финляндии – 3053, в США – 1241 чел. на 10 тыс. чел. населения.

С другой стороны, на рынок труда «хлынула» огромная масса специалистов с высшим образованием, но без соответствующей (востребованной рынком) ка- чественной подготовки. Так, в 2012 году Министерством образования и науки РФ был проведён мониторинг деятельности федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования, результатом которого явилось выявление 25% российских вузов из 502 государственных учреждений и 50% филиалов из 930 структурных подразделений вузов, чья деятельность имела признаки неэффективности [11].

Ещё одним шагом в модернизации образования стал проект «Наша новая школа» (2008 г.), в котором обозначались основные направления развития общего образования, такие как переход на новые образовательные стандарты, развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование учительского корпуса, изменение школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников.

Новый этап реформ связан с принятием в 2012 году Закона «Об образовании», который вступает в силу с 1 сентября 2013 года. В рамках Гайдаровского форума-2013 «Россия и мир: вызовы интеграции» (площадка, на которой формируются векторы внутренней и внешней экономической политики России на ближайший год) Председатель Правительства РФ Д. Медведев поставил цель «обеспе-

Рис. 5. Численность выпускников учреждений высшего профессионального образования в 2011 г., на 10 тыс. чел. населения

Источник: Индикаторы образования: 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hse.ru/primarydata/io2013

чить переход на траекторию устойчивого экономического роста на уровне не ниже 5% ВВП» [20]. Именно такой прирост даст возможность решить проблемы в социальной сфере. Однако это невозможно реализовать без высококвалифицированного человеческого капитала, который в значительной степени формирует система образования.

Изменения, предусмотренные в новом законодательном акте, ставят под сомнение реализацию этой задачи. В соответствии с новым Законом «Об образовании» фактически платными будут детские сады (сегодня родители оплачивают не более 20% от суммы общих затрат учреждения, в будущем «вклад» может составить до 100% затрат детского сада в зависимости от учредителя). Отдельные положения закона прямо противоречат Конституции РФ, которая гарантирует образование каждому гражданину, а, согласно новому закону, количество бесплатных мест в вузах связано с количеством лиц определённого возраста, а не с численностью всего населения страны. То есть раньше за счёт средств федерального бюджета финансировалось обучение в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования не менее чем 170 студентов на каждые десять тысяч россиян. Сейчас речь идёт о не менее чем восьмистах студентах на каждые десять тысяч граждан России в возрасте от 17 до 30 лет (ст. 100, п. 2).

Конечно, в новом законе есть и положительные моменты, такие как право на предоставление образовательного кредита (ст. 35. п. 2), определение статуса педагогической экспертизы и независимой оценки качества образования (ст. 97, ст. 98), аспекты, связанные с экспериментальной и инновационной деятельностью в сфере образования, и др.

Современной системе образования России программными документами последних лет задан вектор большей динамичности, стремления к международной конкурентоспособности, открытости, широкому сотрудничеству с наукой. Решение этих вопросов в полной мере зависит от возможностей всех субъектов образовательного процесса (органов управления образованием, педагогических работников, обучающихся и их родителей) к сложнейшей перестройке образовательной системы, обновлению содержания образования и повышению его качества, внедрению новых методов обучения, формирующих навыки практического анализа информации, то есть всего того, что должно способствовать переходу на иной вариант развития общества, позволяющего уйти от сырьевой ориентации к развитию инновационных форм хозяйствования [10, с. 91].