Образовательная, научная и прикладная составляющие мехатроники

Автор: Смирнов Юрий Сергеевич, Юрасова Екатерина Валерьевна, Кацай Дмитрий Алексеевич, Никитин Иван Сергеевич

Статья в выпуске: 1 т.14, 2014 года.

Бесплатный доступ

Показано формирование мехатроники в качестве фундаментальной технической науки, представляющей компьютерную парадигму технической кибернетики. Рассмотрены образовательная, научная и прикладная составляющие мехатроники. Предложены логотипы, раскрывающие структуру электромехатронного преобразователя (ЭМТП) и мехатронной системы (МС). Приведен пример МС, в котором используются передовые технологии управления.

Парадигма, мехатроника, синергия, мехатронная система, электромехатронный преобразователь

Короткий адрес: https://sciup.org/147154955

IDR: 147154955 | УДК: 621.856.8

Текст научной статьи Образовательная, научная и прикладная составляющие мехатроники

Формирование нового научно-технического направления

Становление мехатроники совпадает с увяданием в 70-х годах технической кибернетики (ТК) и расцветом информатики в 80-х годах прошлого века. Итоги развития ТК в СССР подведены изданием в 1967–76 гг.под редакцией В.В. Солодовникова семитомной уникальной серии инженерных монографий «Техническая кибернетика», удостоенных Государственной Премии СССР. Содержание и доступность издания сделали его настольной книгой для специалистов.

Основным содержанием развития человечества на современном этапе считается переход от индустриального к информационному обществу, в котором определяющая роль принадлежит информационным технологиям. Однако следует признать, что информационные технологии, являясь катализатором развития и прогресса, представляют собой лишь оболочку, которая при решении конкретных практических задач приобретает предметное наполнение. В последнее десятилетие в инженерной практике в качестве такого предметного наполнителя выступают мехатронные системы (МС) и технологии, которые призваны определить облик техносферы XXI века [1].

Рассматривая эволюцию мехатроники, следует согласиться с мнением о том, что кибернетика стала материнской наукой для информатики и прародительницей мехатроники. Ее появление обусловлено требованиями практики: появление и резкий подъем производства микропроцессорных систем и больших интегральных схем существенно расширили возможности электронных устройств управления и позволили при малых габаритных размерах и высокой надежности придать им такие новые свойства, как функциональная гибкость и пеpестpаиваемость в соответствии с требованиями к управляемому механическому процессу.

Результативность развития мехатроники в XX веке подтверждает S. Yaskawa (С. Яскава), который в докладе «Future Trend in Intelligent Mechatronics Systems» on 7th Mechatronics Forum, Sept. 2000 in Atlanta, USA заявил: «Эта концепция увеличила производительность в таких отраслях, как автомобилестроение, компьютеры, средства связи и дала возможность глобальному развитию. Это привело к эффективности массового производства. Оно было сконцентрировано на получение материальной выгоды. Теперь мы должны взять в свое распоряжение концепцию окружающей среды – полный жизненный цикл и «стряхнуть пыль» – наше дело. Поскольку мы движемся из эры «закрытого сбалансированного общества» к «открытому несбалансированному обществу», управление и глобальная стандартизация необходимы».

Эти рекомендации остаются весьма актуальными для региона Южного Урала, где придется тщательно «стряхнуть пыль» и уделить достаточное внимание совершенствованию инновационных разработок [2], направленных на улучшение экологической ситуации в регионе. Предложенные варианты построения МС позволяют ослабить влияние радиации на микроэлектронную часть системы. Это достигается путем ее удаления на значительное расстояние от электромеханической части и совершенствования интерфейса, предусматривающего передачу информации по силовым цепям.

Образовательная составляющая мехатроники

Первое определение мехатроники в России было дано в 1995 г. в Государственном стандарте РФ по специальности 07.18: «Мехатроника – это новая область науки и техники, посвященная созданию и эксплуатации машин и систем с компьютерным управлением движения, которая базируется на знаниях в области механики, электроники и микропроцессорной техники, информатики и компьютерного управления движением машин и агрегатов».

Структура (рис. 1, а) раскрывает триединую сущность МС, представляющих глубокую взаимосвязь механических, электронных и компьютерных элементов, системная интеграция которых является необходимым условием их построения.

Рис. 1. Структуры мехатроники и электромехатроники

Однако структура (см. рис. 1, а) и определение сужают область применения МС, ориентированных на компьютерное управление движением, выводя за пределы структуры устройства, преобразующие аналоговую информацию, превалирующую в окружающем мире.

Известен вариант представления электромехатроники как единства трех составляющих (рис. 1, б): электропривода ( ЭП ), передаточного механизма ( ПМ ) и устройства управления ( УУ ). При этом, в соответствии с принципом Порето, формируются области: 1 – электромеханики, 2 – автоматики, 3 – автоматизированного электропривода и 4 – ядро направления, то есть электро-мехатроника. К сожалению, в этой структуре не нашла отражения информатика, которая является неологизмом слов «ИНФОРмация» и «автоМАТИКА», появившимся в 1962 г. во Франции для обозначения информационной автоматики или автоматизации обработки информации. В англоязычной литературе термину «Информатика» соответствует синоним «computer science», то есть компьютерные науки [3].

Целесообразность синергетического объединения устройств различной природы с интеллектуальным управлением их движением нашло отражение в действовавшем с 2000 г. образовательном стандарте высшего профессионального образования Министерства образования и науки РФ по направлению подготовки дипломированного специалиста 652000: «Мехатроника – это область науки и техники, основанная на синергетическом объединении узлов точной механики с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами, обеспечивающая проектирование и производство качественно новых модулей, систем и машин с интеллектуальным управлением их функциональными движениями».

Нормативные документы, действующие в настоящее время:

-

1. Определение мехатроники из ФГОС ВПО РФ по направлению подготовки 221000 «Меха-троника и робототехника», утвержденного для бакалавриата в ноябре 2009 г., а для магистратуры – в декабре 2009 г.: «Мехатроника – область науки и техники, основанная на системном объединении узлов точной механики, датчиков состояния внешней среды и самого объекта, источников энергии, исполнительных механизмов, усилителей, вычислительных устройств (ЭВМ и микропроцессоры).

-

2. В формуле ВАК по научн ой специальности 05.02.05 «Роботы, мехатро ника и робототехн и ческие системы» дается определение: «Мехатроника как отдельная область науки и техники ос нована на синергетическом объе динении узлов точной механики с электронн ыми, электротехн и ческими и компьютерными ком понентами, обеспечивающими проектирова ние и производство качественно новых модулей, систем и машин с интеллектуальн ым управлением их функциональными движениями».

Мехатронная система – единый комплекс электромеханических, электрогидравлических, электронных элементов и средств вычислительной техники, между которыми осуществляется постоянный динамически меняющийся обмен энергией и информацией, объединенный общей системой автоматического управления, обладающей элементами искусственного интеллекта. Предмет мехатроники – компьютерное управление механическим движением».

Из представленных официа льных определений следует, что МС являет ся комплексом ус т ройств различной природы, ос уществляющих одновременно преобразован ие вида энергии и форм информации. Поскольку обе эти задачи эф фективно решаются на основе использования в качестве носителя электроэнерг ии, то базовым элементом в таких МС стано вится электромех а-тронный или электромеханотронный преобразователь (ЭМТП).

На рис. 2, а представлен ло готип ЭМТП, раскрывающий его структуру и функции его составляющих. Логотип (см. рис. 2, а) учитывает непременное наличие интеллектуальных способ ностей и синергетических возмо жностей, которые служат необходимыми и достаточными усл о виями к отнесению устройства к мехатронике.

а)

б)

Рис. 2. Логотипы ЭМТП и МС

При этом следует учитывать, что обязательным является:

-

1. Синергетический характер интеграции, который определяется тем, чт о составляющие е е- части не просто дополняют друг друга, а создают устройство, обладающее к ачественно новыми свойст вами и возможностями. В место термина «синергетическое» за рубежо м используются п о нятия «органичное» или «системное» [4].

-

2. Мехатроника изучает нов ый методологический подход («парадигму») в построении мех а низмов с качественно новыми характеристиками. Непре менным свойством МС является интеллект.

При этом преобразовании и нформации в перемещение не зависит от ее формы: аналоговая или цифровая, и вида преобра зуемой энергии: электрическая, тепловая, г идравлическая или пневматическая.

С учетом представленных выше современных мнений в теоретическом [1, 3, 5] и прикладном секторах [6, 7] логотип МС мож но отобразить в варианте, представленном на рис. 2, б. В нем ме ханика объединяет все ее разнов идности; электроника помимо аналоговых и аналого -цифровых электронных устройств, включа ет силовую полупроводниковую технику в интегральном и м о дульном исполнении; к информа тике относятся цифровые и сигнальные МПС , програм мируемые МК; включает в себя кинестетич еские и генераторные первичные преобразов атели на любой ф и зической основе и стандартные интегральные интерфейсы.

Мехатронная система являет ся замкнутой системой автоматического упр авления (САУ), о бладающей адаптацией и искусст венным интеллектом. При этом структурное, алгоритмическое и информационное обеспечение С АУ предусматривает получение в процессе функционирования синергетического эффекта, проя вляющегося в повышении эффективности МС или ее важных показателей.

Место мехатроники в современной науке

Лидеры отечественной теоретической мехатроники [1, 3] провели парадигмальный анализ развития, семантический анализ существующих определений, проследили генезис мехатроники. Они пришли к выводу, что до сих пор не сформирована научно обоснованная базовая терминология мехатpоники, и на сегодняшний день общепринятого однозначного ее определения не существует.

В первой монографии по мехатpонике [8] подчеркивается, что «одной из ключевых проблем мехатpоники является управление механическим движением с помощью компьютера».

В отечественной литературе в качестве «рабочего» используется упомянутое ранее определение, сформулированное в ГОС ВПО РФ по направлению 652000 «Мехатроника и робототехника».

В зарубежной литературе доминирует определение из знаменитой Оксфордской энциклопедии «Oxford Illustrated Encyclopedia»: «Мехатроника – японский термин для описания технологий, возникающих на стыке электротехники, машиностроения и программного обеспечения. Включает проектирование, производство и изучает функционирование машин с «разумным» поведением, т. е. действующих по заданной программе, их связи с другими материалами (искусственный интеллект, измерительное оборудование, системы управления)».

Очевидно, что приведенные определения не отвечают основным критериям научно-технических терминов: однозначности, точности, четкости и краткости. Так, например, первое определение не отражает двуединую научно-техническую целостность мехатpоники: оно рассматривает лишь ее технико-технологическую направленность и не учитывает ее естественно-научную направленность, связанную с производством новых знаний и реализацией объяснительной функции. Безусловно, что техническая наука, призванная обслуживать технику и технологии, является, прежде всего, наукой.

С методологической точки зрения важно иметь в виду, что определение любой науки всегда ограничено и не может вобрать в себя всего богатства даже основных ее черт, что связано с многогранностью ее функций, возможностей, форм и методов. В связи с этим выдвижение различных вариантов определения позволяет глубже и с разных сторон осветить задачи науки, более полно осмыслить ее место в системе научного знания.

Одним из универсальных гносеологических инструментов раскрытия эволюции мехатроники является парадигманальный подход, означающий некоторую систему общепринятых взглядов, признанных научным сообществом в рамках устоявшейся научной традиции в определенный период времени.

Однако следует согласиться с высказыванием одного из патриархов отечественной кибернетики Б.Н. Петрова о том, что наличие многих определений – результат отсутствия «не только единого, а хотя бы более или менее определенного мнения о предмете науки», что характерно не только для зарубежных определений мехатроники [3].

Совершенствование МС предусматривает ее электронизацию путем уменьшения механической компоненты, что отражено на рис. 2, б.

Анализируя достижения в области совершенствования существующих и создания новых МС путем «электронизации» процессов управления, можно констатировать, что происходит расширение классической механической парадигмы мехатроники, связанное с переходом от компьютерного управления механическими процессами к компьютерному управлению физическими процессами. Такое расширение отражает эволюцию взаимосвязей различных форм движущейся материи – переход от наиболее простых, механических, к более сложным, физическим, формам движения [1].

Развитие мехатроники, как междисциплинарного научно-технического направления помимо очевидных технико-технологических сложностей, ставит и целый ряд новых организационноэкономических проблем. Их решение зачастую требует преодоления сложившихся на предприятии традиций в управлении и амбиций менеджеров среднего звена, привыкших решать только свои узкопрофильные задачи. Именно поэтому средние и малые предприятия, которые могут легко и гибко варьировать свою структуру, оказываются более подготовленными к переходу к производству МС.

Это способствует развитию университетской науки и иллюстрируется на примере разработки, выполненной на кафедре «Приборостроение» ЮУрГУ (НИУ). Она представляет из себя исследование, связанное с разработкой МС для нанесения асфальтобетонного покрытия.

Прикладная мехатроника в дорожном строительстве

В [9, 10] представлена МС строительстваасфальтобетонного покрытиядорог, структура кото-ройсформирована с применением традиционного структурно-параметрического синтеза регуляторов локальных САУ в детерминированной постановке.

В настоящее время при создании подобных МС должны использоваться передовые технологии управления, обеспечивающие интеллектуальные свойства и существенный синергетический эффект. Применение в этих МС систем прямого привода и высоких уровней информационного обеспечения управления рабочим механизмом позволяет создать агрегаты с повышенными функциональными возможностями и продолжительным сроком безаварийной работы.

В работе [11] представлена математическая модель автоматизированной системы управления мобильным агрегатом (МА) повышенной энергоэффективности. На основе этого МА предлагается построить более эффективную МС. Для этого МА следует придать вышеуказанные интеллектуальные и информационные свойства, приводящие к возникновению синергетического эффекта.

Рабочим органом МА является ротационный фрезерный элемент, конструкция которого защищена патентом на полезную модель [12]. Энергоэффективность МА обусловлена конструкцией рабочего органа – резание твердого асфальтобетонного или ледяного покрытия происходит при малых усилиях в малых зонах поверхности и глубины.

С целью увеличения глубины и площади разрушаемого в процессе резания материала усложнен закон движения режущих элементов и увеличено их количество. За один цикл углового движения барабана, несущего на себе фрезы-сателлиты, снимается микрослой материала. Повторение операции снятия микрослоя на большой угловой скорости вращения барабана приводит к высокой производительности фрезерного агрегата на макроуровне размеров дорожного покрытия.

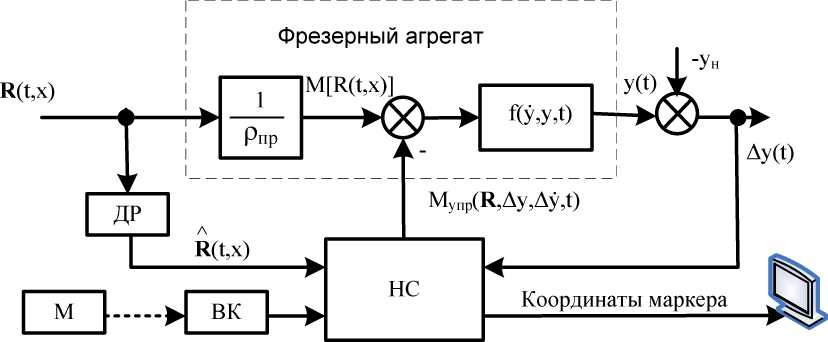

Дорожные испытания малогабаритного агрегата, имеющего вес менее 40 кг, на старом асфальтобетонном покрытии показали максимальную производительность порядка 2,5 м3·ч–1. Однако из-за ручного режима управления агрегатом величина неровности обработанной поверхности составила несколько десятков процентов относительно номинальной глубины обработки в 20 мм. Для устранения неровности обрабатываемого слоя необходимо вводить в агрегат САУ глубины обрабатываемого слоя материала со свойствами МС.Структурная схема МА с МС представлена на рис. 3.

Рис. 3. Структурная схема МА с МС

Интеллектуальная составляющая МС реализована в виде нейронной сети (НС) с функцией формирования управления M упр ( R , Δ у , Δ ẏ , t ) и распознавания маркера. Сама нейронная сеть в этом случае обладает динамическими свойствами, которые получаются путем добавления во входной слой персептрона блоков задержки. Информационная составляющая МС представлена с помощью сенсоров: датчиков реакций (ДР), выдающих измеренное значение реакции барабана R ( t , x ); видеокамеры (ВК), направленной на маркер (М); датчика положения барабана, выдающего сигнал y ( t ). С помощью алгоритмического и программного обеспеченияформируется многослойное отображение инструкций для оператора на фоне отображаемой на мониторе зоны проведения работ.

Синергия, как дополнительный эффект отреализации в МА принципов мехатроники, позволит обрабатывать малогабаритным устройством большие объемы асфальтобетонного покрытия с высоким качеством и минимальными затратами на разметку зоны.

Заключение

-

1. Зарождение мехатpоники как области научно-технического знания и инженерной деятельности приходится на середину 1980-х годов. Результативность ее развития впечатляет и актуальна для улучшения экологической ситуации в регионе Южного Урала.

-

2. С конца80-х годов XX века мехатроника получила статус самостоятельной фундаментальной технической науки, представляющей собой компьютерную парадигму развития (ТК) [1].

-

3. Образовательное направление «Мехатроника» находится в стадии развития, поэтому ее определение и базовая терминология еще до конца не сформированы, что открывает широкие возможности для плодотворного участия ученых и инженерных кадров в этом процессе.

-

4. Предложены логотипы ЭМТП и МС, раскрывающие структуру и функции базовых элементов мехатронной техники.

-

5. Существует, требующая первоочередного решения, задача по подготовке научных и инженерных кадров, способных создавать МС, отвечающие перспективным требованиям, с учетом теоретических положений мехатроники [1, 3–5] и тенденций развития ее компонентов [6, 10–13].

-

6. Первые шаги в этом направлении сделаны в ЮУрГУ (НИУ): в 2013 году произведен набор студентов по направлению подготовки бакалавров «Мехатроника и робототехника». Поставлен курс «Введение в мехатронику», готовится курс «Мехатронные системы» и первая часть монографии «Электромехатронные преобразователи», посвященная конвертации вида энергии.

-

7. Для разграничения функций мехатроники следует выделить два основных сегмента: теоретическую мехатронику – область, связанную с изучением ее теоретических основ, и прикладную мехатронику – область, связанную с разработкой ее технических средств и методов их применения.

-

8. Существенное значение для обустройства нашего существования в техносфере XXI века имеют работы, связанные с разработкой и исследованием МС для строительства дорог с асфальтобетонным покрытием.

-

9. Мехатронные технологии оказывают и будут еще больше оказывать влияние на социальные условия жизни населения, что связано как с интеллектуализацией условий труда и быта, так и повышением качества и комфортности транспортных магистралей.

Список литературы Образовательная, научная и прикладная составляющие мехатроники

- Теряев, Е.Д. Мехатроника как компьютерная парадигма развития технической кибернетики/Е.Д. Теряев, Н.Б. Филимонов, К.В. Петрин//Мехатроника, автоматизация, управление. -2009. -№ 6. -С. 2-10.

- Smirnov, Y.S. Robototechnical Complecses for Radioactive Accidents Aftermath Removel/Y.S. Smirnov//Book of abstracts VIII International Symposium «Ural Atomic, Ural Industrial». -Екатеринбург: Уральское отделение РАН, 2000. -P. 37-40.

- Кориков, А.М. О развитии понятия «мехатроника»/Ю.М. Осипов//Доклады ТУСУРа. -2010. -№ 1 (21). -Ч. 2. -С. 199-202.

- Подураев, Ю.С. Мехатроника: основы, методы, применение/Ю.С. Подураев. -М.: Машиностроение, 2006. -256 с.

- Шалобаев, Е.В. Теоретические и практические проблемы развития мехатроники/Е.В. Шалобаев//Современные технологии: сб. науч. ст. -СПб.: СПбГУ ИТМО (ТУ), 2001. -С. 46-67.

- Домрачев, В.Г. Цифроаналоговые системы позиционирования/В.Г. Домрачев, Ю.С. Смирнов. -М.: Энергоатомиздат, 1990. -240 с.

- Осипов, Ю.М. К вопросу о развитии понятия «мехатроника»/Ю.М. Осипов//Доклады ТУСУРа. -2010. -№ 1 (21). -Ч. 2. -С. 193-198.

- Мехатроника/Т. Исии, И. Симояма, Х. Иноуэ и др.; пер. с яп. С. Масленникова. -М.: Мир, 1988. -318 с.

- Загороднюк, В.Т. Мехатронная система асфальтобетонного покрытия дорог/В.Т. Загороднюк, А.Е. Грошев//Мехатроника, 2001. -№ 8. -С. 28-30.

- Грошев А.Е. Мехатронный комплекс строительства асфальтобетонного покрытия дорог: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.10.2000/Грошев А.Е. -Новочеркасск, 2000. -15 с.

- Кацай, Д.А. Математическая модель автоматизированной системы управления мобильным агрегатом повышенной энергоэффективности//Актуальные проблемы автоматизации и управления: тр. науч.-практ. конф. -Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2013. -С. 35-39.

- Пат. 96875 Российская Федерация, МПК8 E01Н 5/12. Устройство для разрушения ледяных и твердых образований на дорожных покрытиях/Д.А. Кацай, И.А. Баранова; заявитель и патентообладатель Юж.-Урал. гос. ун-т. -№ 20100113856/21; заявл. 08.04.2010; опубл. 20.08.2010, Бюл. № 23. -2 с.: ил.

- Смирнов, Ю.С. Аналого-цифровые преобразователи составляющих перемещения на основе электромеханических первичных преобразователей/Ю.С. Смирнов, Т.А. Козина, П.Б. Серебряков//Измерительная техника. -2013. -№ 9. -С. 40-43