Образовательный портал как основной ресурс повышения качества подготовки специалистов сферы сервиса

Автор: Никифорова Н.Г.

Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps

Рубрика: Организационно-экономические аспекты сервиса

Статья в выпуске: 1 (27), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы повышения качества подготовки специалистов сферы сервиса на основе развития единой образовательной информационной среды. Анализируется иерархическая система образовательных порталов и их структура. Особое внимание уделяется разработке двухконтурной модели сетевого взаимодействия.

Двухконтурная модель сетевого взаимодействия, структура образовательного портала, система взаимодействия образовательных порталов, единая образовательная информационная среда

Короткий адрес: https://sciup.org/148186135

IDR: 148186135 | УДК: 004.03.

Текст научной статьи Образовательный портал как основной ресурс повышения качества подготовки специалистов сферы сервиса

Экономическая и политическая стабильность любого государства определяется его способностью сохранять устойчивый темп развития в условиях динамично меняющегося окружения. Ускорение научно-технического прогресса предопределяет тенденции общественных преобразований и предъявляет высокие требования к качеству подготовки специалистов, а активное внедрение инновационных технологий на первый план выдвигает задачу постоянного повышения уровня их квалификации, особенно при подготовке специалистов сферы сервиса. Это обусловлено тем, что темпы развития техники и технологий весьма высоки, а период актуальности полученных знаний существенно сокращен.

В данных условиях широкое распространение получает идея непрерывного образования, в котором акцент делается на предоставление гибких образовательных услуг, совмещающих возможности образования и профессиональной переподготовки. Возрастающее влияние регионов на экономику страны, территориальная разобщенность образовательных учреждений и потребителей их услуг создают предпосылки для развития идеи дистанционного обучения. Глобализация и интеграция эко- номических, политических и социальных процессов приводят к идее создания единой образовательной информационной среды (ЕОИС).

В этом случае качество и эффективность профессионального образования в регионе обеспечивается не отдельным учебным заведением, а их целостной сетью, которая объединяет как внутренние, так и внешние по отношению к системе образования ресурсы – образовательные порталы высших учебных заведений, официальные сайты министерств и ведомств, сайты работодателей, сайты профильных предприятий, сайты бизнес-партнеров. Таким образом, реализуется идея сетевого взаимодействия, которое на данный момент рассматривается как современная высокоэффективная инновационная технология, позволяющая образовательным учреждениям динамично развиваться в условиях модернизации Российского образования [6].

Анализируя взаимосвязь отдельных элементов единой образовательной информационной среды, необходимо различать два аспекта: структурирование порталов и структуру порталов. В первом случае речь идет о построении иерархической схемы взаимодействия порталов различного уровня, а во втором – о составе сервисов и служб системы образовательных порталов.

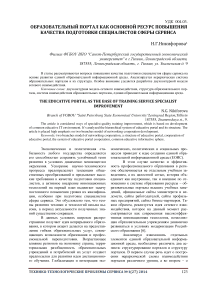

В общем случае взаимодействие порталов в информационном пространстве может быть представлено в виде многомерного куба (гиперкуба) с произвольным числом горизонтальных и вертикальных слоев (см. рис.1) [2].

Вертикали куба являются порталами узкой тематической направленности, ориентированными на полный охват тематики предметной области (т.е. речь идет о вертикальных порталах). Они представляют разноплановую информацию конкретной предметной области и между собой различаются степенью детализации этой информации. Объединяют различные по масштабу порталы: федерального, отраслевого, регионального, местного уровня, порталы отдельных образовательных учреждений, факультетов, отделов, кафедр, а также мини- и микро-порталы, персональные порталы и порталы-клоны и т.д.

Горизонтали куба обеспечивают доступ к одноуровневой информации о выбранной предметной области (речь идет о горизонтальных порталах).

горизонтальная составляющая вертикального портала

Рисунок 1. Иерархическая структура единой образовательной информационной среды

Если говорить о внутренней структуре порталов, можно выделить административный, технический и информационный блок.

Технический блок включает:

-

- сервисы управления электронными образовательными ресурсами, предназначенные для поддержки жизненного цикла ЭОР;

-

- сервисы обмена данными, обеспечивающие взаимодействие между участниками сетевого взаимодействия;

-

- информационные сервисы, предназначенные для оповещения пользователей об изменениях и событиях в предметной области или в области интересов пользователя;

-

- коммуникационные сервисы, обеспечивающие функции обмена информацией и совместной работы пользователей и технического персонала портала, реализующие современные информационные технологии проведения опро сов и голосований;

-

- персонификационные (идентификационные) сервисы, обеспечивающие функции, необходимые для идентификации, авторизации и аутентификации пользователей портала, а также адаптации визуального оформления и представления информации в соответствии с потребностями пользователя портала;

-

- навигационные сервисы, предназначенные для поиска или повышения эффективности поиска информации;

-

- статистические сервисы, реализующие функции сбора и анализа статистической информации, накапливаемой в процессе эксплуатации портала и электронных образовательных ресурсов;

-

- лингвистические сервисы, предназначенные для адаптации визуального оформления и информационного представления образова-

- тельного контента к естественному языку пользователя;

-

- сервис аудита, обеспечивающий протоколирование (логирование) всех действий, осуществляющихся в рамках системы безопасности.

-

- Административный блок включает:

-

- программные средства обеспечения и управления образовательным процессом (конструктор учебных курсов, программы тестирования, программы анкетирования, электронный журнал, ссылки на готовые инструментальные средства для разработки авторских компьютерных курсов обучения, др.);

-

- службу аутентификации и авторизации доступа к информационному и функциональному содержимому портала (идентификация и определение подлинности индивидуальных и корпоративных пользователей, определение полномочий и реализация ограничений доступа);

-

- службу мониторинга и статистики (обращений к различным разделам портала);

-

- службу контроля и анализа нагрузки на аппаратно-программные ресурсы портала;

-

- виртуальные среды учебнопрактической деятельности, компьютерные демонстрации, универсальные обучающие среды, базы данных и архивы;

-

- средства проведения опросов, голосований и рейтингов.

-

- Информационный блок включает:

-

- официальную информацию (информацию об образовательном учреждении, контактную информацию, карту сайта, направлениях их научной и учебно-методической деятельности, статистику посещений, персоналии, доски почета, информацию рекламного характера);

-

- информацию о сотрудничестве с научными и образовательными учреждениями, профильными предприятиями (сведения о проводимых конференциях, семинарах, проектах, конкурсах, периодических изданиях научного и образовательного профиля о возможностях получения грантовой поддержки благотворительных организаций, участия в стажировках в стране и за рубежом, договорах с партнерами, информация о вакансиях);

-

- справочные материалы для абитуриентов (списки вузов и ссузов для поступления, правила приема в образовательные учреждения, условия обучения, методические материалы и др.);

-

- информацию для обучающихся (о новых российских и зарубежных учебных программах);

-

- характеристику используемых современных образовательных технологий (компьютерных, дистанционных, мультимедийных, опережающих) и методики их применения, в том числе интерактивные обучающие курсы, средства контроля знаний;

-

- ЭОР: учебные материалы (курсы лекций, учебные пособия, учебники) и учебнометодические материалы (сборники задач, тестов, методические пособия, слайд-шоу), систематизированные по тематическим блокам;

-

- каталог ссылок на внешние информационные ресурсы:

-

o ссылки на учебные и научные издания (журналы, монографии, сборники трудов, статьи, доклады, тезисы и т.д.);

-

o ссылки на электронные библиотеки (электронные каталоги, поиск по тематическим направлениям и авторам необходимых публикаций, авторефератов, монографий и др.);

о ссылки на интернет-ресурсы (аннотированные ссылки на базы данных, электронные библиотеки, виртуальные музеи, выставки, архивы, поисковые системы и т.п.).

Приведенная характеристика внутренней среды портала и иерархической системы взаимодействия порталов различного уровня позволяет наглядно представить структуру формируемой электронной образовательной среды, однако не позволяет охарактеризовать идею сетевого взаимодействия.

Характерными признаками сетевого взаимодействия, согласно теории М.М.Чучкевича [7], являются: независимость членов сети, множественность лидеров, наличие объединяющей общеобразовательной цели, добровольность связей, множественность уровней взаимодействия. Несмотря на достаточно четко обозначенную идею, у различных исследователей наблюдаются существенные отличия в трактовке терминологии.

В ряде случаев сетевое взаимодействие в сфере образования понимается только как горизонтальное сотрудничество образовательных учреждений, реализуемое в форме семинаров, круглых столов, конференций, дискуссий, встреч по обмену опытом и т.д. Подобный подход морально устарел. На данный момент в литературе достаточно прочно закрепилась теория, согласно которой сеть социальных взаимодействий состоит из совокупности акторов и связей между ними.

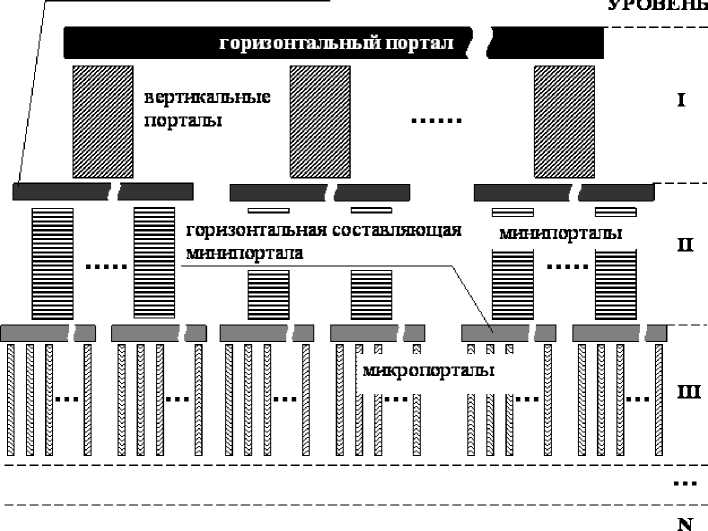

Под актором понимается субъект, активно осуществляющий какую-либо из форм деятельности (например, образовательное учреждение, преподаватели, обучающиеся), под связями — коммуникационное взаимодей- ствие между ними (обмен ресурсами, реализацию проектов, образовательную деятельность и т.д.). Акторы существуют в поле (пространстве) артефактов, посредством которых происходит установление связей. Артефактом является любое событие, например, элективный курс, конференция, семинар, выставка, конкурс, научноисследовательский проект, встреча, обмен информацией и т.д. Пространство сетевых артефактов представляет собой всю совокупность сетевых образовательных событий, структура которых согласована с учебными планами и соответствует логике обучения. Используемый тип связи - многие-ко-многим (один актор может быть связан с несколькими артефактами, один артефакт соединен с несколькими акторами). Такая сеть называется двумодальной, или двухуровневой (рис.2).

Рисунок 2. Двумодальная (двухуровневая) сеть

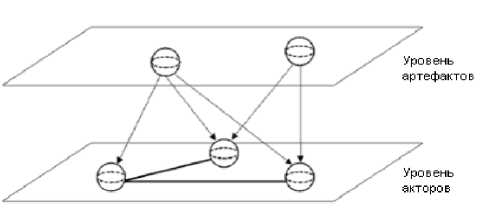

Данная модель использовалась в социологии, и при последующей адаптации для профильного обучения была модифицирована в трехмодальную [1]. Это объясняется тем, что статусы ключевых участников сети (обучающихся и преподавателей) существенно различаются. В итоге модель включает два пространства субъектов (рис.3).

Рисунок 3. Трехмодальная сеть : (Б - базовые предметы, П - профильные предметы, Э - элективные курсы, прочими условными обозначениями обозначены различные события в сети)

Согласно существующей теории, связи актора-ученика с артефактами описывают его индивидуальный образовательный маршрут, связи групп акторов-учеников с артефактами демонстрируют совместную деятельность обучающихся, а плоскость акторов-педагогов представляет собой субъектов сети, обеспечивающих учебную деятельность в пространстве артефактов.

Анализ трехмодальной сети показывает, что при использовании данной теории в рамках сетевого взаимодействия из анализа исключат-ся административный и технический ресурс. Задача первого — обеспечить планирование учебной деятельности и контроль качества предоставляемых образовательных услуг. Задача второго — обеспечить распределение ресурсов между участниками образовательного про- цесса и создать среду коммуникационного взаимодействия между акторами.

Кроме того, модель сетевого взаимодействия предполагает построение открытой системы, следовательно, она должна отображать взаимодействие акторов с внешней средой. Под этим понимается получение нормативно-правовой документации, ресурсов, методов и моделей решения задач, выходных данных.

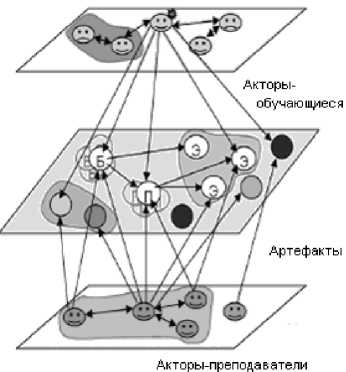

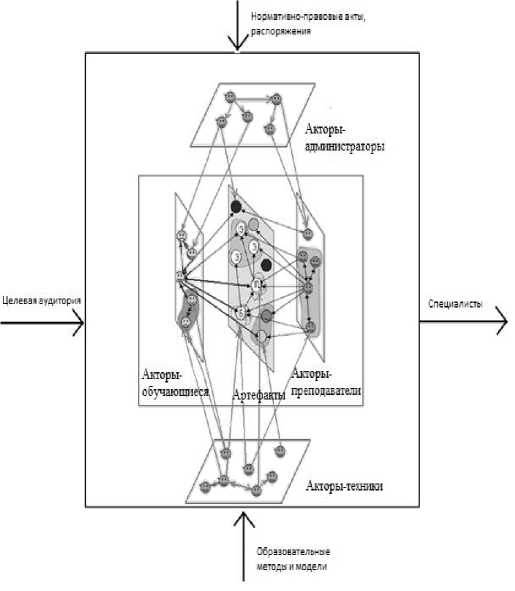

В результате мы переходим к двухконтурной модели, статусы ключевых участников в которой существенно отличаются от указанных ранее (рис.4) [4, 5].

Рисунок 4. Двухконтурная модель сетевого взаимодействия

На приведенной схеме граница с внешним миром представлена внешним контуром, а связь отображается стрелками с соответствующими надписями. Подобная форма описания (нотация IDEF0) используется при выполнении декомпозиции сложных систем [3].

Каждая сторона блока имеет определенное назначение:

-

- левая предназначена для описания целевой аудитории;

-

- верхняя – для характеристики управленческих решений различного уровня, ограничивающих или предписывающих условия выполнения преобразований;

-

- правая – для описания результатов деятельности организации;

-

- нижняя – для механизмов, показывающих процесс осуществления преобразований.

Внутренний контур ограничивает функциональный блок, в котором происходит преобразование ресурсов в итоговый результат с использованием нормативно-правовых актов и разработанных на данный момент образовательных технологий.

В самом функциональном блоке по-новому распределяются статусы ключевых участников.

Регулирующую функцию берут на себя акторы-администраторы. Стрелки, направленные вниз и вверх от них, обозначают информационные потоки с прямой и обратной связью. Первые осуществляют управляющие воздействия: регламентируют учебную деятельность, определяют плановые показатели, критерии оценки качества предоставляемых услуг. Вторые обеспечивают получение статистической и отчетной информации, а также позволяют судить об эффективности принятых правленческих решений.

За методическое, методологическое, лингвистическое, математическое и аппаратнотехническое обеспечение сетевого взаимодействия отвечают акторы-техники. Воздействие указанных акторов затрагивает и уровень артефактов, и оба пространства субъектов, позволяя создавать уникальную образовательную среду, адаптированную к решению задач в динамично изменяющемся окружении.

Предложенная схема позволяет отобразить влияние административного и технического ресурса, а также в общем виде описать идео- логию открытой системы, суть которой заложена в модели сетевого взаимодействия.

Следует также отметить, что изменение положения пространства субъектов и пространства артефактов с горизонтального на вертикальное открывает возможность перехода от доминирующего положения преподавателя к равноправному участию акторов- преподавателей и акторов-обучающихся в образовательном процессе.

Если говорить в целом, предлагаемая двухконтурная модель сетевого взаимодействия позволяет переориентировать структуру образовательных порталов с иерархической на сетевую, с самодостаточной на взаимозависимую, от достижения заданного уровня к достижению максимально возможного. Вполне очевидно, что последнее условие и должно стать главным ориентиром при подготовке специалистов сферы сервиса.