Общая схема проектирования системы ценностей и идеалов субъектов устойчивого развития

Автор: Большаков Борис Евгеньевич

Статья в выпуске: 1 (8), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье дается определение и классификация ценностей и идеалов субъектов устойчивого развития, рассматривается механизм формирования системы ценностей и идеалов в соответствии с выбранным субъектом путем, рассматриваются пространство выбора ценностных приоритетов, типы предельных изменений возможностей и потребностей субъекта устойчивого развития, идеалы и антиидеалы субъекта в различных сферах жизнедеятельности страны.

Устойчивое развитие, ценности, идеалы, антиидеалы, выбор ценностных приоритетов, проектирование системы ценностей и идеалов, субъекты устойчивого развития

Короткий адрес: https://sciup.org/14122239

IDR: 14122239 | УДК: 140.8

Текст научной статьи Общая схема проектирования системы ценностей и идеалов субъектов устойчивого развития

Устойчивое развитие субъекта не может препятствовать удовлетворению его потребностей, реализации интересов и целей, как в текущее время, так и в перспективе.

Как связаны понятия потребности, интересы, намерения и цели субъекта с величиной его возможностей?

Обычная логика рассматривает понятия потребность и возможность как полярные противоположности. В то же время налицо их диалектическая связь, которая имеет следующий вид: всякая удовлетворенная потребность (или реализованный интерес, или достигнутая цель) есть новая или возросшая возможность, всякая новая возросшая возможность воспринимается как удовлетворенная потребность, интерес, цель [1, 2, 4].

Отсюда следует, что достигнутая цель (или реализованный интерес, или удовлетворенная потребность) не есть конечный результат, не есть конечное состояние, а есть промежуточный этап хроноцелостного процесса изменения темпов роста возможностей. Для заданного времени мерой возможностей является мощность, которой располагает в это время субъект.

Мерой потребностей является возросшая мощность, которой субъект в данное время не располагает, но которую ему необходимо иметь для своего сохранения, роста и развития [1, 2, 4].

Каждый этап хроноцелостного процесса — это цикл с началом и концом. В начале цикла имеется пара: определенная «возможность» (имеющаяся мощность) и неудовлетворенная «потребность» (требуемая мощность). Эта пара: «возможность— потребность» — обозначает противоречие, или (говоря на языке системного анализа) проблему, как разность между имеющейся и требуемой мощностью. Разрешение этого противоречия, или решение проблемы, осуществляется с помощью ИДЕЙ, возникающих в головах людей [1, 4].

Реализация этих идей обеспечивает разрешение противоречия, то есть минимизацию разности между имеющейся и требуемой мощностью, обеспечивает процесс удовлетворения потребностей и соответствующий рост возможностей.

На этом заканчивается один цикл хроноцелостного процесса. На следующем цикле процесс повторяется, но на другом витке с другими возросшими характеристиками возможностей и потребностей, другим социальным временем.

В целом процесс разрешения противоречий (решения проблем) представляет поднимающуюся спираль — возвышение потребностей, где на их удовлетворение требуется меньше социального времени. Конечно, описанный процесс является идеализированным. Однако, из кажущейся случайности интересов, намерений, желаний, потребностей отдельных индивидуумов и формируется естественно-историческая закономерность, которая приводит к росту возможностей общества как целого, который можно наблюдать по изменению его мощности (полной, полезной и потерь).

Ценности субъекта устойчивого развития – это все блага, которые у него «ЕСТЬ», которые ему «НЕОБХОДИМЫ», но их пока нет и поэтому субъект стремится их получить на своем жизненном «ПУТИ».

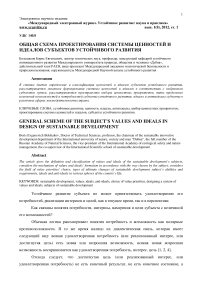

Механизм формирования системы ценностей и идеалов включает в себя три основных блока (рис. 1), условно называемых:

-

• « Что есть » — это ценности, определяемые возможностями субъекта.

-

• « Что нужно » — это ценности–идеалы, определяемые потребностями

субъекта.

• « Как » — это ценности и идеалы, определяемые выбранным субъектом путем .

Рис. 1. Элементы проектирования системы ценностей и идеалов субъектов устойчивого развития

Механизм формирования ценностей, определяемых потребностями субъекта

Источником ценностей субъекта могут быть не только возможности, но и его потребности. Между возможностями субъекта и его потребностями существует определенная связь.

Потребность — это возможность, которая необходима субъекту для своего сохранения и развития, но которая в настоящее время у него отсутствует [1, 3].

Удовлетворенная потребность — это возросшие возможности и стоящие за ними ценности субъекта.

Неудовлетворенная потребность — это разность между имеющейся и требуемой возможностью для обеспечения существования субъекта — его сохранения (выживания) и развития в окружающем мире [1, 3, 4].

Механизм формирования ценностей, определяемых потребностями субъекта включает в себя иерархию блоков, представленных на рисунке 2.

Рис. 2. Механизм формирования ценностей, определяемых потребностями субъекта

Механизм включает два основных блока [3, 4]:

-

• Неисчезающие потребности, формирующие вечные ценности - идеалы.

-

• Временные потребности, формирующие преходящие ценности.

Неисчезающие потребности — это те возможности и ценности, без которых Человек не может существовать на протяжении Жизни.

Временные потребности — это преходящие извне или изнутри ценности, без которых человек может существовать, но которые доставляют радость, создают человеку ощущение комфорта и благополучия.

Неисчезающие потребности включают в себя две группы:

-

• потребность «получить» (потреблять, присваивать) ценности;

-

• потребность «отдавать» (производить, тратить) ценности.

Удовлетворенная потребность получать означает свободу человека от нужды — его защищенность от угроз, обеспеченность его сохранения — выживания.

Неудовлетворенная потребность получать означает несвободу, зависимость от нужды, его уязвимость, необеспеченность условий выживания.

Удовлетворенная потребность отдавать означает свободу развития его возможностей (духовных, умственных, материальных).

Неудовлетворенная потребность отдавать означает отсутствие возможностей развития.

Группа потребностей «получать» формирует [3, 4]:

-

а. защиту тела, ума и духа от всевозможных опасностей;

Обеспечение этой группы потребностей формирует Вечные ценности:

-

• энергия;

-

• чистая вода, воздух;

-

• жилье;

-

• одежда;

-

• орудие;

-

• транспорт.

-

b. выживание тела, ума, духа включает Вечные ценности:

-

• язык;

-

• знания;

-

• вера;

-

• питание;

-

• образование;

-

• орудия производства;

-

• работоспособность;

-

• работа.

Группа потребностей отдавать включает в себя: Тело, Ум, Дух и соответствующие им Вечные ценности.

-

а. Тело:

-

• продолжение рода;

-

• мощность;

-

• продукты;

-

• услуги;

-

• ресурсы.

-

b. Ум:

-

• творчество;

-

• результаты работы Ума.

-

c. Дух:

-

• время;

-

• чувства;

-

• любовь.

Блок временных потребностей формирует две группы преходящих ценностей:

-

• мода;

-

• развлечения.

Механизм формирования ценностей, определяемых выбранным субъектом путем

Поиск возможностей удовлетворять потребности является сутью человеческой жизнедеятельности. В процессе поиска человек выбирает свой путь к цели и идеалу. Результатом поиска является выбранное направление движение к идеалу — высшей цели, выражающей глобальный смысл человеческой жизнедеятельности – Счастью.

Механизм формирования ценностей, определяемых выбранным субъектом путем, включает в себя три основных блока (рис. 3):

-

• выбор пути;

-

• направление движения;

-

• идеалы.

Рис. 3. Пространство ценностей и идеалов

Выбор пути

Блок включает две группы ценностей, выражающих свободу выбора:

-

• пространство возможностей;

-

• пространство выбора ценностных ориентаций.

Пространство возможностей задает список возможных целей по определенной процедуре.

Правильность процедуры состоит в том, что требуется выставить все возможные цели. Это достигается введением времени жизни цели. С одной стороны имеем мимолетные желания отдельного лица, а с другой стороны — цели Человечества в целом. Все цели интерпретируются как изменение той или иной возможности удовлетворять ту или иную потребность.

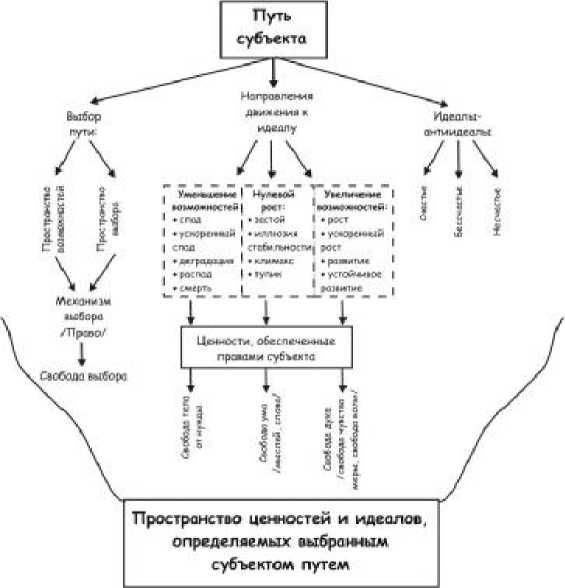

Список возможных целей и их носителей находится в соответствии с жизненным пространством субъекта [3, 4]:

-

1. личные цели — изменение возможностей личности;

-

2. группа (семья) — изменение возможностей группы;

-

3. организация — изменение возможностей организации;

-

4. регион — изменение возможностей региона;

-

5. нация — изменение возможностей национальной общности;

-

6. государство — изменение возможностей государства;

-

7. страна /общество/ — изменение возможностей страны;

-

8. другая страна — изменение возможностей другой страны;

-

9. корпоративные цели международных организация;

-

10. цели конфессий;

-

11. Человечество — изменение возможностей Человечества в целом;

-

12. Космос — изменение духовных возможностей Человека.

Время Человека: полное, необходимое, свободное

Субъект не только потребляет, но и отдает свое время на различные дела. Эта отдача может быть вынужденной или по собственному выбору. По собственному выбору субъекта может отдавать только свое свободное время.

Свободное время есть разность между полным бюджетом времени (суточным, недельным, месячным, годовым) и необходимым временем.

Необходимое время — это время, отдаваемое на воспроизводство своей работоспособности. Оно включает в себя: время сна и рабочее время.

Рабочее время т р - время необходимое для выполнения работы, обеспечивающей существование субъекта.

Свободное время т с образуется бюджетом полного времени за вычетом времени сна и рабочего времени.

Не нарушая сон, свободное время можно увеличить только за счет сокращения рабочего времени, то есть за счет увеличения полезной мощности субъекта. В этом нетрудно убедиться:

-

т р = Е/Р, (1)

где

-

т р - рабочее время;

Е - работа, выполняемая человеком;

Р - полезная мощность человека.

Рабочее время сокращается, если увеличивается полезная мощность человека.

В силу этого естественным интересом субъекта являются те области отдачи своего времени, которые могут увеличить его полезную мощность.

Поскольку каждый человек располагает ограниченным временем жизни, то он не может не расходовать его по достижению тех или иных личных или коллективных целей. Это приводит к формированию документа, который называется пространством выбора целевых ценностных приоритетов или спектром интересов. Здесь каждой возможной цели поставлены в соответствие ценностные приоритетов Человека и распределение его свободного времени (рис. 4)

Чем больше человек дает людям и меньше требует себе, тем он лучше; чем меньше дает другим и больше себе требует, тем он хуже

Толстой Л.Н.

Рис. 4. Пространство выбора ценностных приоритетов

Все возможные интересы располагаются между интересами его личной жизни и интересами жизни страны и Человечества в целом и определяют возможности выбора ценностных ориентаций (включая: духовные, умственные и материальные ценности) [4]:

-

1. индивидуальные ценности, — рост возможностей личной жизни;

-

2. семейные ценности, — дом, здоровье, дети, качество жизни;

-

3. организационные ценности — прибыль, организованность, эффективность;

-

4. региональные ценности — качество жизни, качество среды;

-

5. национальные ценности — язык, вера, нравственность;

-

6. государственные ценности — защита от угроз, уровень и качество жизни,

-

образование;

-

7. страна – общественные ценности — качество жизни, образ жизни;

-

8. другие страны и иные ценности — прибыль, язык, качество жизни;

-

9. международные организации — корпоративные, лоббистские ценности;

-

10. конфессии — религиозные ценности;

-

11. человечество — общечеловеческие ценности — сохранение и развитие Жизни.

Все ценностные ориентации субъекта есть то или иное направление изменения возможностей в той или иной частной системе координат: от изменения возможностей личной жизни до изменения возможностей страны и Человечества в целом.

В этом смысле имеет место свобода выбора направлений движения к идеалу.

Направления движения к идеалу

Выделяются три основных направления движения:

-

• увеличение возможностей;

-

• нулевой рост;

-

• уменьшение возможностей.

Композиция этих направлений порождает циклический волновой процесс с преобладанием «увеличения», «стабильности» или «уменьшения» возможностей на отдельных этапах движения к идеалу – фазах жизненного пути субъекта.

В рамках каждого направления выделяются по четыре промежуточных этапа — фазы, характеризующих интенсивность движения возможностей:

-

• изменение;

-

• ускоренное изменение;

-

• развитие (деградация);

-

• устойчивое развитие (распад).

Увеличение возможностей (путь развития — роста мощи)

Движение в направлении увеличения возможностей описывается степенным рядом с независимой переменной по времени:

P = P 0 + Pt + Pt 2 + Pt 3 + P & 4 > 0, (2)

где каждый член ряда является источником и носителем локального (промежуточного)

идеала на пути к Высшему идеалу:

0 < P – реальная возможность;

0 < Pt

– рост возможностей за один год;

0 < Pt 2

– ускоренный рост возможностей за два года;

0 < Pt 3

– развитие;

0 < Pt - устойчивое развитие — рост возможностей как в текущее время, так и в длительной перспективе;

t – шаг, равный 1 год для человека, группы, организации; 3 года для страны и 10 лет для Человечества в целом.

Нулевой рост (путь застоя, иллюзия стабильности, тупик)

Движение с отсутствием темпов роста: P = 0.

В зависимости от рассматриваемой возможности движение типа нулевого роста имеют разную интерпретацию: «застой», «иллюзия стабильности», «климакс», «тупик».

Уменьшение возможностей (путь деградации — распада и смерти)

Движение в направлении уменьшения возможностей также описывается степенным рядом с независимой переменной по времени. В этом варианте:

Pt < 0 - уменьшение возможности за год;

Pt < 0 — ускорение уменьшения за два года;

Pt < 0 - деградация;

Pt < 0 — распад;

P = 0 – смерть (физическая) — неспособность совершать внешнюю работу в единицу времени.

Очевидно, что реализация пути предполагает наличие возможностей его реализации. Эти возможности определяются нормативно закрепленными отношениями субъекта с Государством, независимыми правовыми ценностями — свободами человека.

Возможность реализации пути предполагает наличие ряда свобод Человека:

-

• свобода тела — свобода от нужды;

— свобода действий и перемещений;

— свобода управления своими действиями.

-

• свобода ума — свобода слова, мыслей, идей - свобода творчества.

-

• свобода духа — свобода чувства меры (совесть);

— свобода воли.

Отсутствие хотя бы одной из этих ценностей–свобод уменьшает возможности Человека реализовывать свой жизненный путь к идеалу [4].

Нетрудно убедиться, что все эти ценности–свободы являются формой материальных, умственных и духовных возможностей–ценностей субъекта в его отношениях с Государством и Обществом.

По этой причине рассмотрим ценности Человека в его отношениях с Государством и Обществом [4].

-

1. Качество жизни: время жизни, качество среды.

-

2. Образ жизни:

-

• Язык;

-

• Знания;

-

• Образование;

-

• Разум;

-

• Творчество;

-

• Организованность;

-

• Мобильность;

-

• Нравственность;

-

• Чувство меры;

-

• Воля.

Как было показано выше, все эти ценности имеют своим источником духовные, умственные и материальные возможности субъекта.

Механизм формирования системы идеалов субъекта

Жизнь человека есть стремление к цели – идеалу. От начала и до конца она представляется в виде иерархии целей, из которых одни подчинены другим в качестве их средств. Есть цели, желательные не сами по себе, а ради чего-нибудь другого: например, нужно работать, чтобы есть и пить. Но есть и такая цель, которая желательна сама по себе. У каждого из нас есть что-то бесконечно дорогое, ради чего он живет. Всякий сознательно или бессознательно предполагает такую цель или идеал, ради которого, безусловно, стоит жить. Эта цель или, что то же, жизненный смысл есть неустранимое, необходимо связанное с жизнью как таковой. Идеал в самом человеке. Препятствия — в нем же. Возможности есть тот материал, из которого он должен осуществить этот идеал. Вот почему никакие неудачи не могут остановить человечество в искании этого смысла – идеала.

Идеал — это высший образец, «путеводная звезда», мечта, «конечная» цель, к которой Человек стремится в своих чувствах, мыслях и действиях в течении жизни, удовлетворяя свои потребности и обеспечивая рост возможностей.

Высший идеал — это такой высший образец, который не зависит от изменений в жизни Человека, сохраняется в любых жизненных ситуациях, является его ценностным инвариантом.

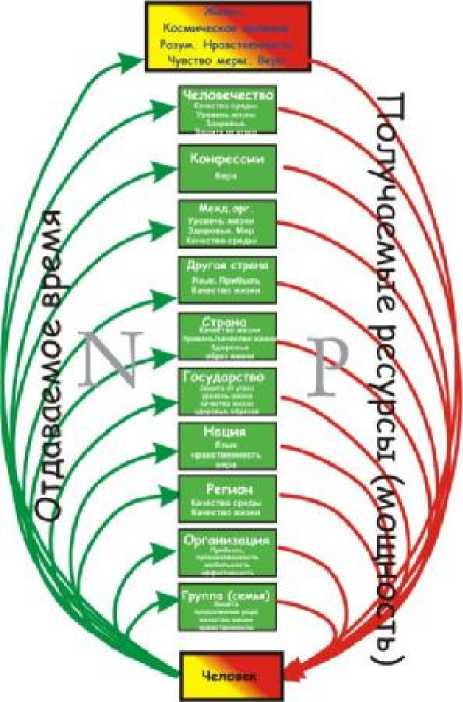

Таким Высшим образцом — инвариантом является Счастье человека. Счастье является тем инвариантом, той звездой и «конечной» целью, которая как фокусирующая линза, притягивает к себе необходимость роста возможностей — развития жизни — является Вечной ценностью в жизни Человека [4].

Каждый человек хочет быть счастливым, но каждый понимает счастье по своему: сообразно своему личному опыту и практике приобретения возможностей и их использования.

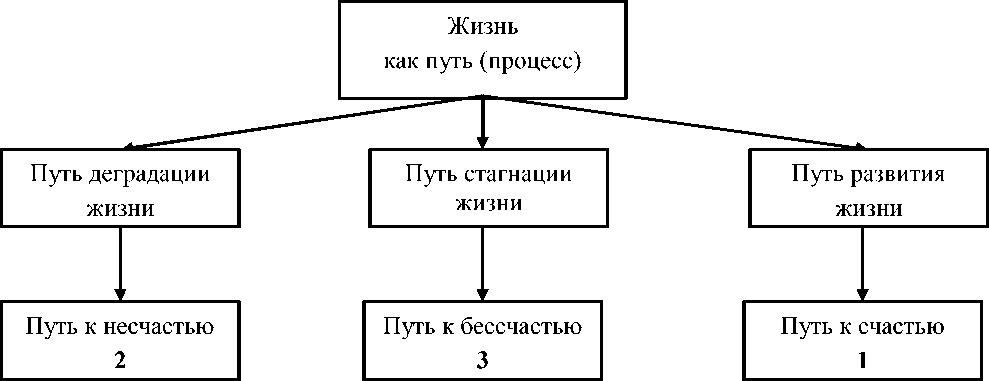

Этот опыт и практика иногда доставляют человеку радость, иногда горечь, а иногда ни то и ни другое. В зависимости от того, что доминирует в данный момент, человек может ощущать себя счастливым, несчастным или бессчастным (Рисунок 5).

Чем больше радостей и меньше горестей, тем больше счастья у Человека. Чем больше горестей и меньше радостей, тем больше несчастья. При равенстве радостей и горестей имеет место бессчастье человека — его застойное, неопределенное состояние мнимой стабильности [4].

радости = горести

-

> 1 - " больше счастья "

-

= 1 - " бессчастье " (3)

-

< 1 - " больше несчастья "

Радости и горести человек испытывает (ощущ ает) при каждом изменении своих возможностей (мощности), в каждом акте удовлетворения потребностей (возросших мощностей).

Каждый шаг на пути роста возможностей, ускоренного роста, устойчивого роста в длительной перспективе, т.е. каждый шаг на пути развития жизни является успехом Человека — доставляет ему радость, является его локальным счастьем – идеалом.

Каждый шаг на пути уменьшения возможностей — деградации жизни является неудачей Человека и естественно доставляет ему огорчение.

Сочетание радости/горести, выражаемое через изменение возможностей (мощности) может выступать мерой приближения (удаления) к (от) идеалу (рис. 5).

-

> 1 - рост возможностей, больше счастья

рост возможностей - радости , ... _ ... (4

---------------------------------------= 1 = 1 - застой ( бессчастье) V / уменьшение возможностей - горести

-

1< 1 - уменьшение возможностей, больше несчастья

Максимум радостей Ни шатко, ни валко Максимум горестей

Минимум горестей Минимум радостей

Рис. 5. Проекции в систему ценностей «Жизнь – Счастье»

Радости и горести — это чувства, возникающие у человека как эмоциональный (время-частотный) отклик на имевшие место ранее, текущие или ожидаемые в будущем изменения возможностей человека в его отношениях с окружающим миром [1, 3].

Радости — это положительный отклик на рост возможностей, а горести — отрицательный на уменьшение возможностей в отношениях с внутренним и внешним миром Человека.

Человек в отношениях с собой и внешним миром отдает и получает потоки бестелесных и телесных ресурсов (время-частотные спектры потоков /информация/ и вещественно-энергетические потоки), образующие в совокупности мощность, находящуюся в распоряжении Человека.

Имеет место обмен мощностями с объектами ценностей: с собой (размышление, переживание), с другим человеком (общение), с группой (размышление, переживание), с организацией (работа), с государством (служба), со страной (проживание), с другой страной (поездки, бизнес), с религиозной конфессией (вероизъявление), с Человечеством в целом (нравственность), с Космосом (чувство меры).

Этот обмен осуществляется в процессе духовной, умственной и материальной деятельности Человека. Как было показано выше, каждая из них имеет свои ценности, определяющие направление изменения возможностей, а следовательно и возможные в будущем радости и огорчения человека.

Результатом обмена и деятельности Человека является изменение его телесных, умственных и духовных возможностей.

Изменение телесных возможностей меняет жизнеспособность и качество жизни, включая: здоровье, защищенность от опасностей, уровень жизни, работоспособность, потери мощности.

Изменение умственных возможностей меняет интеллектуальную мощь человека, включая творческие способности: усваивать, выражать и передавать знания и чувства (язык, память, органы чувств), организовывать, усиливать полезную мощность Человека, повышать скорость реализации решений (мобильность).

Изменение духовных возможностей меняет силу духа человека, включая: нравственность, веру, волю, чувство меры.

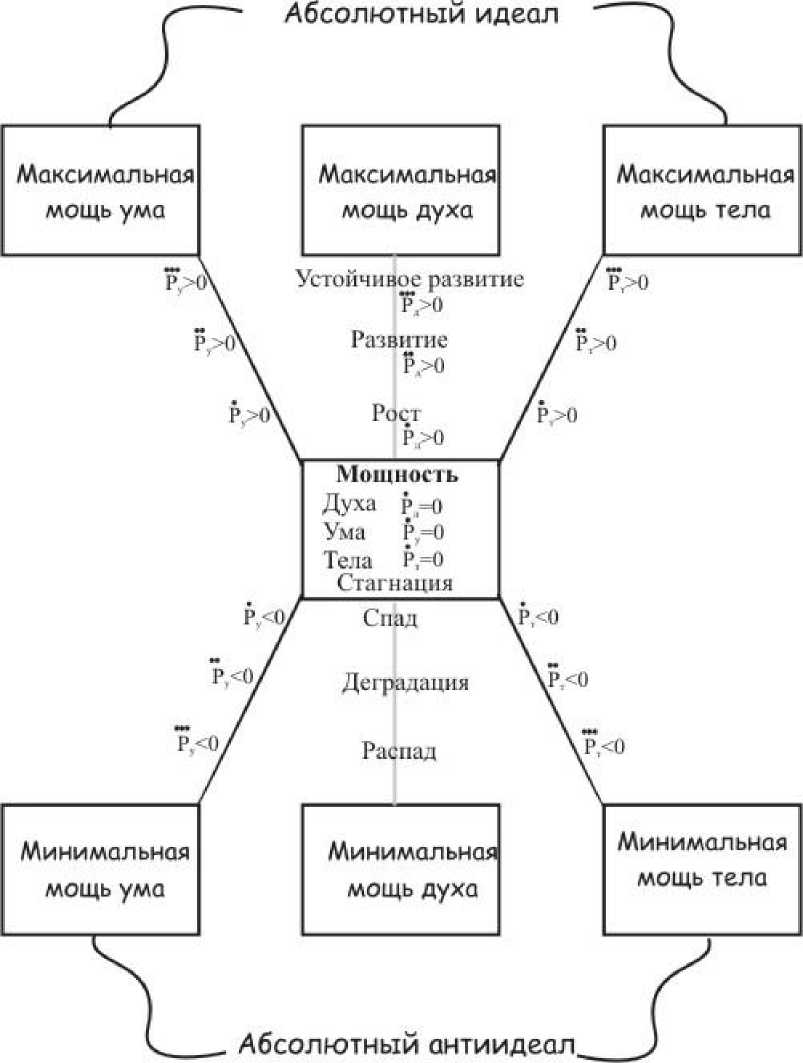

В ограниченном времени и пространстве существуют три типа предельных изменений телесных, умственных и духовных возможностей, определяемые темпами изменения значений параметров полезной мощности человека (рис. 6) [1, 2].

Тип 1. Мощность духа, ума и тела не изменяются — изменения отсутствуют, имеет место стагнация.

Рд = 0, Py = 0, Рт = 0.(5)

Тип 2. Мощность духа, ума и тела максимальны — имеет место устойчивое развитие жизни во все времена /хроноцелостный процесс/.

Рдут > 0, РДУТ > 0, Рдут > 0 О Рдут = max.(6)

Тип 3. Мощность духа, ума и тела минимальны — имеет место устойчивая деградация жизни, распад и смерть.

Рдут < 0, Рдут < 0, РДУТ < 0 О Рдут = min.(7)

Первый тип называется «без идеала» или тупик — путь в никуда.

Второй тип называется Абсолютный идеал или всемогущество.

Третий тип — абсолютный антиидеал или немощность (рис. 6).

Рис. 6. Типы предельных изменений возможностей: абсолютный идеал – абсолютный антиидеал

Каждому типу соответствует свой путь в жизни субъекта (рис. 7):

-

1. путь развития жизни — путь к счастью;

-

2. путь деградации жизни — путь к несчастью;

-

3. путь стагнации — путь к бессчастью.

Рис. 7. Классификация ценностных ориентиров в жизни субъекта

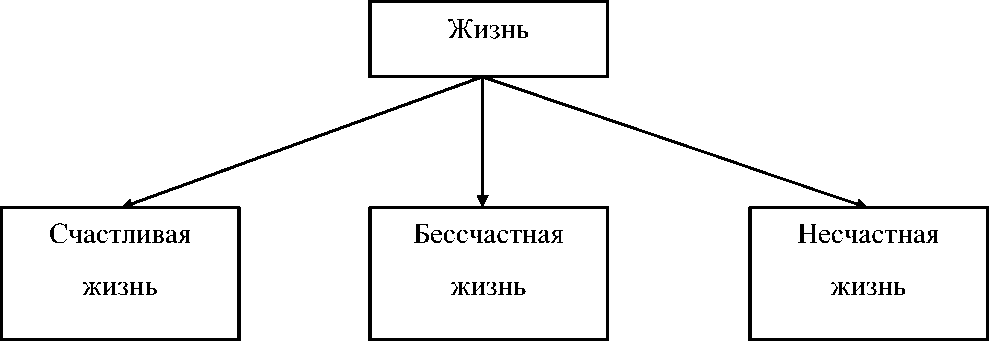

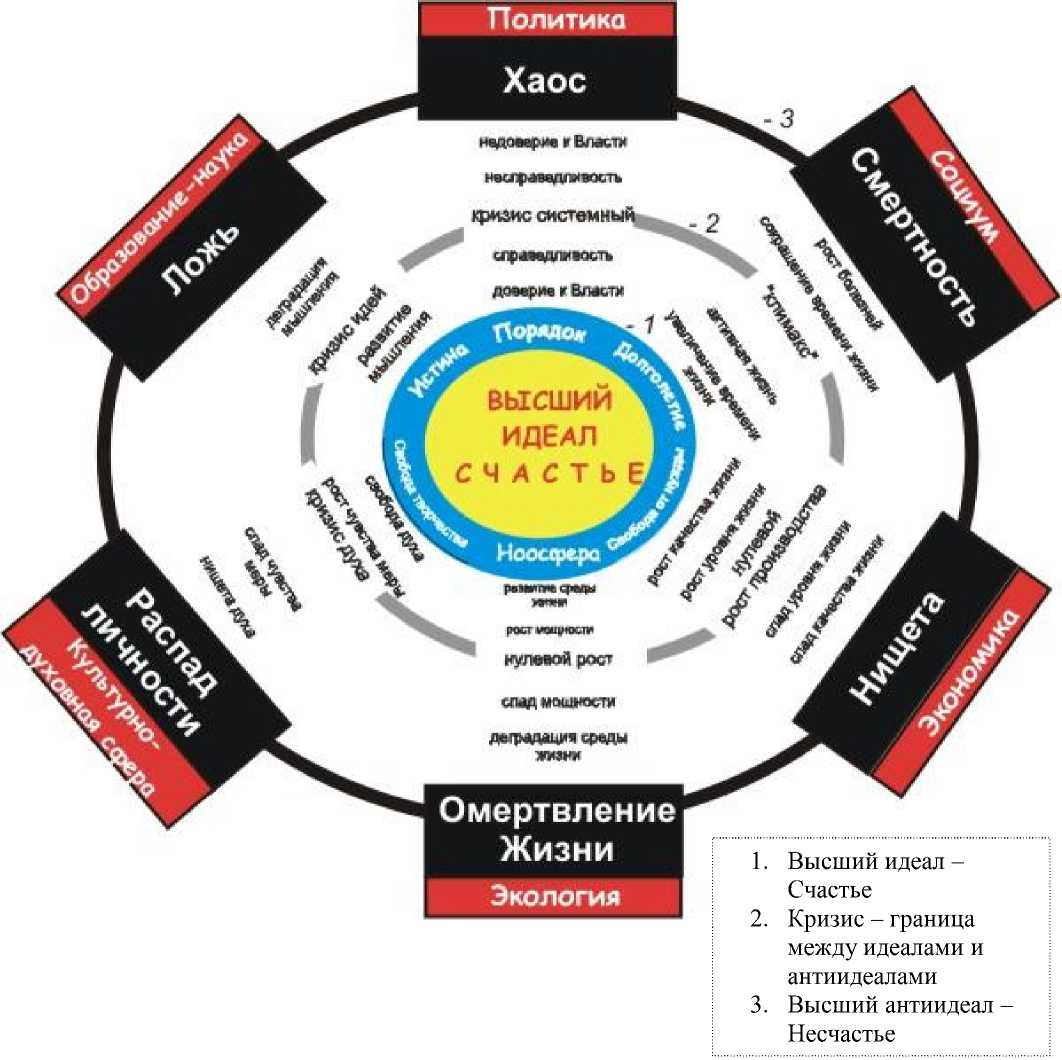

Существуют определённые механизмы и этапы формирования идеалов и антиидеалов на пути развития и на пути деградации Жизни субъекта.

Механизмы формирования идеалов-антиидеалов субъекта представлены на рисунке 8. Здесь фазам жизненного пути субъекта поставлены в соответствие параметры, характеризующие ценности субъекта в различных сферах жизнедеятельности. Качественные значения этих параметров определяют ценности (антиценности) а их предельные значения – идеалы (антиидеалы) субъекта.

На пути развития Жизни выделяются следующие идеалы:

-

1. Долголетие – созидание;

-

2. Свобода от нужды – устойчиво растущее качество жизни – Богатство;

-

3. Свобода творчества;

-

4. Порядок – единство слова и дела;

-

5. Нравственность – свобода духа – свобода воли;

-

6. Ноосфера – цветущая среда Жизни.

На пути деградации Жизни выделяются антиидеалы:

-

1. Рост смертности – болезненность;

-

2. Бедность – нищета;

-

3. Интеллектуальная импотенция;

-

4. Хаос – разрыв слова и дела;

-

5. Нищета духа – моральная импотенция;

-

6. Моросфера – омертвление среды Жизни.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома

Толстой Л.Н.

Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!», Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину мою»

Есенин С.А.

доеерие г Власт слад мощности

–

–

Высший идеал Счастье

Кризис – граница между идеалами и антиидеалами Высший антиидеал Несчастье деградация среды WSFW высшии ИДЕАЛ С Ч А С Т Ь

Политика

Хаос

Омертвление Жизни Экология

Рис. 8. Проекции идеалов – антиидеалов субъекта в различные сферы жизнедеятельности страны

Список литературы Общая схема проектирования системы ценностей и идеалов субъектов устойчивого развития

- Кузнецов, О.Л., Кузнецов, П.Г., Большаков, Б.Е. Система природа-общество-человек: устойчивое развитие. - М.: Ноосфера, 2001.

- Большаков, Б.Е. Наука устойчивого развития. Книга I: Введение. - М.: РАЕН, 2011.

- EDN: QOOFOB

- Большаков, Б.Е. Общая типология идеалов и ценностей субъекта устойчивого развития в универсальном LT-измерении//Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление. - 2012, том 8, №2 (15), с. 1-32.

- EDN: PACXXB

- Методологические основы оценки угроз государственной безопасности Российской Федерации//Отчет о научно-исследовательской работе «Разработка научно-методического подхода к определению влияния идеалов и ценностей различных групп граждан на безопасность и развитие Российской Федерации» (часть 3, шифр «Угроза-1»): рук. НИР Б.Е.Большаков. - Дубна: Университет «Дубна», 2005. - 214 с.