Общемозговой синдром с когнитивными нарушениями при хронической ишемии мозга и их коррекция агомелатином

Автор: Антонен Елена Геннадьевна, Никитина Марина Викторовна, Кручек Марина Марленовна, Хяникяйнен Игорь Викторович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 4 (149), 2015 года.

Бесплатный доступ

Оценена эффективность препарата Агомелатин (25 мг перед сном 8 недель) при лечении больных с хронической ишемией мозга I-II стадии (n = 33) на фоне эссенциальной артериальной гипертензии II стадии, II степени, риск II (стабильное течение на фоне рациональной комбинации гипотензивных средств, дезагреганты, статины), предъявлявших жалобы общемозгового и когнитивного характера, у которых в ходе наблюдения были диагностированы когнитивные расстройства легкой степени с признаками депрессивных и тревожных расстройств легкой и умеренной степени. Установлено, что Агомелатин улучшает качество ночного сна (на 75,8 %), снижает частоту жалоб на периодическую головную боль диффузного характера, связанную с эмоциональной или физической нагрузкой (на 30 %), несистемное головокружение и шаткость при ходьбе (на 21,6 %), повышенную утомляемость, снижение работоспособности, чувство общего дискомфорта (на 18 %) (p

Хроническая ишемия мозга, общемозговой синдром, когнитивные нарушения, депрессия, тревога, агомелатин

Короткий адрес: https://sciup.org/14750900

IDR: 14750900 | УДК: 616.8+616-08

Текст научной статьи Общемозговой синдром с когнитивными нарушениями при хронической ишемии мозга и их коррекция агомелатином

Сосудистые заболевания головного мозга являются наиболее частой патологией в неврологической практике. Хроническая сосудистая мозговая недостаточность (в соответствии с МКБ-10; синонимично – хроническая ишемия мозга (ХИМ), дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ)) является одной из основных причин инвалидизации в пожилом возрасте из-за развития когнитивных нарушений и деменции [4]. При артериальной гипертензии (АГ) головной мозг входит в список основных органов, поражающихся при этом заболевании, – «органов-мишеней». При ХИМ происходит поражение как крупных, так и мелких сосудов мозга, что приводит к патологическим изменениям в области подкорковых структур и глубинных отделов белого вещества головного мозга, что, в свою очередь, ведет к формированию «феномена разобщения» (нарушение связей между корковыми и подкорковыми структурами головного мозга [2], [3], [4], [9]) и обусловливает проявление основных клинических синдромов заболевания (когнитивный, эмоциональный, двигательный, вестибулярный, вегетативный) [8].

Для клинической картины ХИМ характерно наличие общемозгового синдрома, появление которого в комплексе клинических признаков ранее

рассматривалось с позиции органических изменений вещества мозга, связанных с дисциркуляторными расстройствами. Однако за этим синдромом могут скрываться не только органические, но и эмоционально-аффективные нарушения, которые также требуют коррекции [1], [10], [14], [17]. Установлено, что особенностью течения тревожных и депрессивных расстройств (особенно у пожилых пациентов) с ДЭ является преобладание соматических симптомов над психическими, что делает затруднительной дифференциальную диагностику тревожно-депрессивного расстройства и соматической патологии. Ключевым дифференциально-диагностическим критерием тревожных расстройств является полисистемность сомато-вегетативных проявлений [12]. Сложилось мнение, что жалобы когнитивного характера всегда являются патологическим симптомом, не важно, обусловлены ли они эмоциональными или когнитивными нарушениями, поэтому требуют коррекции. Кроме того, назначение антидепрессантов ex juvantibus оправдано при наличии жалобы когнитивного характера у лиц с ХИМ, в случаях когда нейропсихологическое тестирование не проводилось [6], [14].

Эффективность лечения ДЭ зависит от качества проводимой этиотропной терапии. Для лечения ДЭ широко используются препараты, улучшающие церебральную микроциркуляцию, вазоактивные препараты, в том числе венотоники, лекарственные средства, обладающие нейрометаболическими и антиоксидантными свойствами, ноотропы, пептиды, мембраностабилизирующие средства, нейротрансмиттеры или их предшественники, а также препараты, активно воздействующие на нейротрансмиттерные системы [2], [4]. В структуре терапии ДЭ проводится коррекция когнитивных, эмоциональноличностных и психотических расстройств [1], [10], [14].

При лечении депрессии в неврологической практике все чаще стали использовать селективные антидепрессанты. Антидепрессивный эффект Агомелатина сопоставим с современными антидепрессантами других групп, способствует индукции нейрогенеза, усиливает дофаминергическую и норадренергическую активность, способствует снижению уровня тревоги, нормализации циркадных ритмов, обладает хорошей переносимостью, низким перечнем побочных эффектов [7], [14], [15], [16].

Цель исследования заключалась в оценке эффективности препарата Агомелатин при лечении жалоб когнитивного характера у больных с хронической ишемией мозга на фоне эссенциальной артериальной гипертензии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании приняли участие больные с хронической ишемией мозга (ДЭ I–II стадии, n = 33), развившейся на фоне эссенциальной АГ II стадии, II степени, риск II, предъявлявшие общемозговые «когнитивные» жалобы, в клинической картине которых регистрировали рассеянную очаговую неврологическую симптоматику с преобладанием (или без) неврологических симптомов в одном из сосудистых бассейнов головного мозга. Клиническое представление о пациенте подтверждали результатами лабораторных (клинический анализ крови, липидный спектр, сахар крови) и нейрофункциональных методов исследования (электроэнцефалография, реоэнцефалография, триплексное сканирование брахиоцефальных и мозговых артерий (Logiq3-Expert, GE; США, 2007), электрокардиография); учитывали результаты клинических осмотров специалистов (окулист, терапевт, эндокринолог и др.) и магнитно-резонансной томографии головного мозга; нейропсихологического тестирования (шкала минимальной мозговой дисфункции – MMSE, тест Мини-ког, Монреальская шкала когнитивной оценки (МоСА-тест), госпитальная шкала тревоги и депрессии (ГШТДт, ШТДд соответственно)) [5].

Терапия эАГ была ранее скорректирована терапевтом или кардиологом, включала рациональную комбинацию гипотензивных средств, дезагреганты, статины и в течение всего периода лечения не изменялась. Исследование продолжалось 2 месяца (4 осмотра: исходный; спустя 2 недели – стационарный этап; 4, 8 недель – амбулаторный этап – 1–4-й визиты (В1–В4) соответственно). Назначали Агомелатин в дозе 25 мг однократно в сутки (за 10–15 минут до сна; отправление ко сну регулярно не позднее 22.00–24.00) после оформления добровольного информированного согласия. Пациент в любой момент мог быть выведен из исследования.

Эффективность лечения оценивалась по результатам клинического наблюдения, балльной оценки (набор шкал). В ходе исследования учитывались переносимость и безопасность препарата: использовали учет всех вновь возникающих жалоб и симптомов, изменений в клинических и лабораторных показателях (АД, ЧСС, Ps, ЭКГ, биохимических показателей крови – АлАС, АсАТ, общий билирубин, щелочная фосфотаза).

Статистический анализ результатов исследования проводили с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 с применением непараметрического дисперсионного анализа (метод Фридмена: проверялась нулевая гипотеза об отсутствии различий связанных групп), знакового рангового критерия Вилкоксона, непараметрического корреляционного анализа Спирмена; статистический материал нормально распределенных признаков представлен средними значениями и стандартными отклонениями (М ± σ, где М – среднее арифметическое, σ – стандартное отклонение) признаков, распределенных отлично от нормального, – медианами и интерквартильными размахами (А (L – H), где А – медиана, L – нижний квартиль, Н – верхний квартиль); уровень достоверности различий соответствовал p < 0,05 [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Клиническую группу составили пациенты, получившие полный курс лечения Агомела-тином. Средний возраст пациентов составил 54,48 ± 12,75 года; преобладали женщины (n = 23; 69,7 %) и лица со средним образованием (n = 21; 63,64 %), состоявшие в браке (n = 20; 60,61 %). Среди пациентов число работающих и неработающих, имеющих и не имеющих инвалидность было равным. Длительность эАГ в среднем составила 11,18 ± 8,9 года, хронической ишемии мозга – 1,67 ± 0,7 года (средние показатели пульса – 68,03 ± 8,5 удара в минуту, АДс – 132,12 ± 17,63 мм рт. ст., АДд – 82,72 ± 7,61 мм рт. ст.). Показатели пульса, АД, ЧСС в течение всего исследования были в пределах нормальных значений.

Исходно у всех пациентов при опросе выявляли общемозговые жалобы на нарушение формулы сна (100 %), снижение памяти (100 %), периодическую головную боль диффузного характера, связанную с эмоциональной или физической нагрузкой (84,9 %), несистемное головокружение и шаткость при ходьбе (63,6 %), шум в голове или ушах (60,6 %), повышенную утомляемость, снижение работоспособности (54,5 %), чувство общего дискомфорта (51,5 %). Кроме того, более чем в 93,9 % случаев у пациентов одновременно регистрировали 3–5 жалоб с частотой несколько раз в неделю. Среди очаговой неврологической симптоматики преобладали глазодвигательные нарушения, вегетативный, пирамидный и мозжечковый синдромы.

Исследование линейной скорости кровотока выявило ее снижение преимущественно по позвоночным артериям: справа – до 22 (см/с), слева – до 23 (см/с) (по сравнению с нормальными показателями – 35 ± 7 (р < 0,05)). В зонах кровоснабжения мозговых артерий каротидного бассейна показатели линейной скорости кровотока не выходили за рамки нормальных значений, хотя приближались к нижней границе нормы. По результатам нейровизуализационного обследования у всех пациентов диагноз «ХИМ I–II ст.» был подтвержден [3], [9].

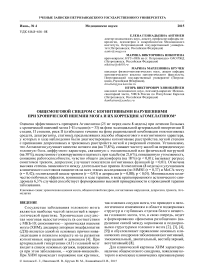

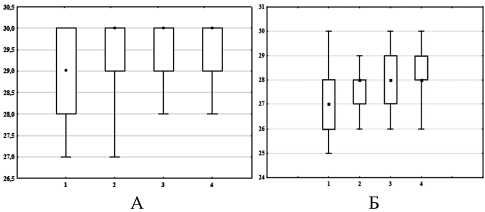

В связи с тем что пациенты предъявляли «когнитивные» жалобы, им была проведена оценка высших психических функций. По результатам скрининга когнитивных функций грубых нарушений у пациентов выявить не удалось, однако значения во всех тестах приближались к нижней границе нормальных показателей. Так, исходный балл по MMSE составил 29 (28–30) (рис. 1А), по тесту «Мини-ког» – 3 (2–3). По МоСА-тесту средний показатель составил 27 (26–28) баллов, однако

анализ состояния пациентов по визитам выявил, что при первом визите в 3,03 % случаев имелось снижение показателей до 25 баллов (рис. 1Б).

Рис. 1. Динамика показателей проведения балльной оценки мозговой дисфункции по тесту MMSE (А), МоСа-тесту (Б) на фоне терапии Агомелатином в дозе 25 мг в сутки.

По оси абсцисс – 1-й (В1), 2-й (В2), 3-й (В3), 4-й (В4) визиты, достоверность отличий между визитами – p ≤ 0,01 (непараметрический дисперсионный анализ по Фридмену); по оси ординат – количество баллов (n); центр – медиана, «ящик» – интерквартильный размах, усы – минимальное и максимальное значения

С учетом отсутствия значимых отрицательных результатов, полученных после тестирования высших мозговых функций у пациентов с ХИМ, но наличия у них упорных, длительных жалоб когнитивного характера провели оценку нейропсихологического статуса. По результатам тестирования было установлено, что средние показатели исходного состояния пациентов соответствовали субклинически выраженной депрессии и тревоге – 10 (8–11) и 10 (8–10) баллов по ГШТДд/т соответственно. Однако анализ полученных результатов по визитам выявил, что при В1 в 30,3 % случаев по шкале ГШТДд и в 18,2 % случаев по шкале ГШТДт пациенты набирали 11–12 баллов, что указывало на клиническую выраженность синдромов (см. рис. 2–3).

100%

90%

80%

70%

60% 50%

40%

30%

20%

1°% о % I । । । । ® । । ■

я

ф X ге

в

ф X ге

re x о ф

re х и ф

re х о ф

x

м

ю > о

ю > и

ю > о

о

о

Ь о

ф > м о R и н о

ф > м о Ь о

ф > ф о 5» о F О

■ 4 визит

■ 3 визит

■ 2 визит

■ 1 визит

Рис. 2. Показатели уровня тревоги у больных с ХИМ I–II стадии (n = 33), развившейся на фоне эссенциальной АГ II стадии, II степени, риск II по госпитальной шкале тревоги и депрессии (подшкала тревоги).

По оси абсцисс – степень выраженности тревоги; по оси ординат – частота встречаемости симптома в группе наблюдения (в %); достоверная разница среди показателей между 1–4-м визитами – p < 0,01

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%

30% 20% 10%

0%

■ 4 визит

■ 3 визит

■ 2 визит

■ 1 визит

Рис. 3. Показатели уровня депрессии у больных с ХИМ I–II стадии (n = 33), развившейся на фоне эссенциальной АГ II стадии, II степени, риск II по госпитальной шкале тревоги и депрессии (подшкала депрессии).

По оси абсцисс – степень выраженности депрессии; по оси ординат – частота встречаемости симптома в группе наблюдения (в %); достоверная разница среди показателей между 1–4-м визитами – p < 0,01

Непараметрический корреляционный анализ не выявил связи между степенью выраженности ХИМ (ХИМ I ст. (n = 16) или ХИМ II ст. (n = 17)) и длительностью и тяжестью тревоги и депрессии (p > 0,05).

На фоне проведенного лечения Агомелатином отмечалась достоверная динамика исходных результатов. Так, уже ко 2-й неделе лечения выявили рост когнитивных функций у всех пациентов. По результатам MMSE, МоСА-тесту суммарный балл достоверно повышался от визита к визиту (p < 0,01). Отмечена зависимость между длительностью приема Агомелатина и возрастающим уровнем баллов по MMSE и МоСА-тесту на всех этапах исследования (r = 0,37 и r = 0,42 соответственно; p < 0,01). Здесь и далее r – коэффициент корреляции Спирмена. В то же время суммарный балл по тесту «Мини-ког» улучшался к В2 и В4 (p < 0,01) (рис. 1А, Б).

На фоне терапии Агомелатином уже к В2 уменьшились жалобы на нарушение формулы сна (39,4 %), а также на повышенную утомляемость, снижение работоспособности, чувство общего дискомфорта (36,4 %). Спустя месяц терапии Агомелатином значимо изменилась структура общемозгового синдрома: нарушение формулы сна (24,2 %), снижение памяти (87,9 %), периодическая головная боль диффузного характера, связанная с эмоциональной или физической нагрузкой (54,6 %), несистемное головокружение и шаткость при ходьбе (42,2 %), шум в голове или ушах (51,5 %), повышенная утомляемость, снижение работоспособности, чувство общего дискомфорта (27,3 %) (p < 0,01). Кроме того, уменьшилась частота возникновения общемозговых жалоб (один или несколько раз в месяц), а также снизилось число лиц, у которых регистрировали

3–5 жалоб одновременно (84,8 % случаев) (p < 0,05).

На фоне терапии Агомелатином суммарный балл депрессии существенно снизился ко 2-й неделе терапии (p < 0,01), и лишь в 9,1 % случаев регистрировали выраженную депрессию (рис. 2), а к концу 1-го месяца в 36,4 % случаев отметили только субклиническую или легкую депрессию. Динамика наблюдения за эффективностью терапии от визита к визиту с помощью метода попарного сравнения групп дала значимые отличия в каждой паре (p < 0,01). При оценке выраженности депрессии регресс выявленного синдрома был зарегистрирован у всех пациентов ко 2-му месяцу лечения. Отмечена зависимость между длительностью приема Агомелатина и уменьшающимся числом баллов по ГШТДд на всех этапах исследования (r = 0,88; p < 0,01).

У всех больных депрессия сочеталась с субклинически выраженной тревогой, причем в 81,8 % случаев степень тревоги достигала 9–10 баллов по ГШТДт (рис. 2). На фоне терапии Агомелатином уровень тревоги прогрессивно снижался. Так, начиная уже со 2-го визита синдром тревоги был полностью купирован в 27,3 % случаев (p < 0,001), к концу первого месяца лечения – в 81,8 % случаев, а к 8-й неделе терапии ни у одного из пациентов не регистрировали достоверно выраженных симптомов тревоги. Необходимо отметить, что продолжение терапии более одного месяца приводило к дальнейшему снижению баллов по ГШТДт в пределах нормальных значений. Попарное сравнение групп выявило значимые отличия в каждой паре (p < 0,01). Отмечена зависимость между длительностью приема Агомелатина и уменьшающимся числом баллов по ГШТДт на всех этапах исследования (r = 0,93; p < 0,01).

На начальном этапе лечения Агомелатином у пациентов (в 6,3 % случаев) возникли жалобы на эпизодическое несистемное головокружение и общую слабость, которые прошли самостоятельно уже к В2 и не потребовали коррекции дозы препарата либо отмены лечения. Ни один из пациентов, получавших Агомелатин, не прервал курс лечения по причине появление этих симптомов. Изменений показателей активности АлАТ, АсАТ, общего билирубина на протяжении всего периода лечения не зарегистрировали (p > 0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ клинического состояния у пациентов с ХИМ I–II стадии на фоне эАГ II стадии, II степени, риск II показал, что жалобы когнитивного характера были связаны у этих пациентов не столько с их когнитивным снижением, сколько с эмоциональным состоянием. Ранее было установлено, что у больных с ХИМ в 74,3 % случаев выявляются расстройства тревожно-депрессивного спектра, вследствие выраженной алекси- тимии и повышенной напряженности психологических защит [1], [10]. Кроме того, на этапах предыдущего наблюдения за пациентами с ХИМ нами было подтверждено наличие сопутствующей психической патологии в виде тревожных расстройств (по типу смешанного тревожного и депрессивного расстройства – в 24 % случаев), расстройств адаптации (в виде кратковременной депрессивной реакции – в 21 % случаев) и сома-тоформной вегетативной дисфункции (в 35 % случаев) [1].

Результаты нашего исследования близки к данным, полученным в исследованиях «Камертон», «Хронос» и других по оценке эффективности, переносимости и безопасности препарата Агомелатин [7], [13], [15], [16]. Однако в других исследованиях, направленных на оценку эффективности и качества терапии Агомелатином, указаны факты статистически достоверного повышения активности АлАТ, АсАТ, общего билирубина, щелочной фосфотазы, не выходящих за пределы нормальных значений [13], [15], [16]. Кроме того, при клинической оценке препарата Агомелатин было выявлено снижение показателей ЧСС, АДс, АДд, однако авторы статьи эти изменения не связывают с влиянием препарата на гемодинамические показатели, а объясняют их возникновение качественным лечением артериальной гипертензии в период наблюдения за пациентами [13].

Несмотря на то что в начале лечения регистрировали кратковременный астенический синдром (в 6,3 % случаев), все пациенты продолжили лечение Агомелатином, что указывает на высокую приверженность к проводимой терапии.

Необходимо отметить, что значительное клиническое улучшение у больных с ХИМ I–II стадии на фоне эАГ II стадии, II степени, риск II было достигнуто комбинированной терапией, которая включала в себя рациональную комбинацию гипотензивных средств, дезагреганты, статины и селективный антидепрессант – Аго-мелатин в средней дозе (25 мг в сутки, 8 недель). При этом не назначались препараты, улучшающие церебральную микроциркуляцию, вазоактивные препараты, лекарственные средства, обладающие нейрометаболическими и антиоксидантными свойствами, ноотропы, пептиды, мем-бранстабилизирующие средства, нейротрансмиттеры или их предшественники и другие средства, широко используемые в клинической практике для лечения ХИМ [2], [4].

ВЫВОДЫ

-

1. Селективный антидепрессант Агомелатин в дозе 25 мг в сутки в течение 4 недель изменяет структуру общемозгового синдрома у лиц с ХИМ I–II стадии на фоне эАГ II стадии, II степени, риск II, существенно снижая частоту (до одного или нескольких

-

2. На фоне терапии Агомелатином в течение 4 недель когнитивные функции у лиц с ХИМ I–II стадии на фоне эАГ II стадии, II степени, риск II стали соответствовать нормальным значениям с сохранением положительной динамики к следующему визиту (p < 0,01).

-

3. Терапия Агомелатином должна продолжаться не менее 8 недель, так как регресс симптомов легкой и умеренной степеней депрессии, а также тревоги на фоне лечения наступил именно к этому периоду (p < 0,01); кроме того, отмечена зависимость между длительностью приема (8 недель) Агомелатина и увеличивающимся числом баллов по MMSE (r = 0,37), МоСА-тес-ту (r = 0,42), а также уменьшающимся числом баллов по ГШТДт (r = 0,93) и ГШТДд (r = 0,88) на всех этапах исследования (p < 0,01).

-

4. В структуре побочных эффектов терапии Аго-мелатином зарегистрирован самостоятельно проходящий астенический синдром (в 6,3 % случаев).

-

5. Высокая эффективность и переносимость селективного антидепрессанта Агомелатина определяет высокую приверженность пациентов к лечению.

раз в месяц) возникновения (на 9,1 %) жалоб на нарушение качества ночного сна (на 75,8 %), периодическую головную боль диффузного характера, связанную с эмоциональной или физической нагрузкой (на 30 %), несистемное головокружение и шаткость при ходьбе (на 21,6 %), повышенную утомляемость, снижение работоспособности, чувство общего дискомфорта (на 18 %) (p < 0,01).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатами нашего исследования подтверждена необходимость и эффективность назначения селективных антидепрессантов для коррекции жалоб когнитивного характера у лиц с ХИМ I–II стадии с признаками субклинически выраженных депрессии и тревоги и не имеющих значимых изменений когнитивных функций, оцененных при нейропсихологическом тестировании. Выбор комбинированной терапии, которая включала бы в себя рациональную комбинацию гипотензивных средств, дезагреганты, статины и селективный антидепрессант, – именно такой направленности терапевтический подход к лечению (препараты «первого ряда») обоснован, целесообразен и экономически выгоден для лиц с ХИМ I–II стадии на фоне эАГ II стадии, II степени, риск II, не имеющих умеренных и грубых когнитивных расстройств, с признаками депрессивных и тревожных расстройств легкой и умеренной степени.

Проведенное исследование показало, что селективный антидепрессант Агомелатин в дозе 25 мг в сутки высоко эффективен для коррекции как общемозговых, так и жалоб когнитив- ного характера у лиц, страдающих ХИМ I–II ст. на фоне эАГ (p < 0,01). Отмечена высокая степень зависимости между длительностью приема Агомелатина (8 недель) и улучшением клинического состояния пациентов на всех этапах исследования (до r = 0,9; p < 0,01). В связи с минимальным количеством побочных эффектов, возникших в ходе терапии, в виде кратковременного астенического синдрома (в 6,3 % случаев), препарат Агомелатин способствует формированию высокой приверженности к проводимой терапии заболевания. В свою очередь, высокая эффективность, переносимость селективного антидепрессанта Агомелатина, а также приверженность пациентов к терапии этим препаратом позволяют рекомендовать его к более широкому использованию в неврологической практике.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

CEREBRAL SYNDROME WITH COGNITIVE IMPAIRMENT IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA AND ITS CORRECTION BY AGOMELATINE

Список литературы Общемозговой синдром с когнитивными нарушениями при хронической ишемии мозга и их коррекция агомелатином

- Антонен Е. Г., Буркин М. М., Хяникяйнен И. В., Кручек М. М. Психопатологические расстройства у лиц с доклинической стадией недостаточности мозгового кровообращения//Психические расстройства в общей медицине. 2009. № 2. С. 10-13.

- Антонен Е. Г., Хяникяйнен И. В., Данилов В. М., Кручек М. М. Взаимосвязь акцентуаций характера с уровнем церебральной гемоперфузии у лиц зрелого возраста в дебюте хронической ишемии мозга//Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. 2014. № 1. С. 45-54.

- Араблинский А. В., Макотрова Т. А., Трусова Н. А., Левин О. С. Нейровизуализационные маркеры церебральной микроангиопатии по данным магнитно-резонансной томографии//RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY/REJR. Т. 4. № 1. 2014. С. 24-33 . Режим доступа: www.rejr.ru(http://www.rejr. ru/volume/13/Arablinskiy.pdf).

- Дамулин И. В., Парфенов В. А., Скоромец А. А., Яхно Н. Н. Нарушения кровообращения в головном и спинном мозге//Болезни нервной системы: Руководство для врачей/Н. Н. Яхно, Д. Р. Штульман (ред.). М., 2003. С. 231-302.

- Захаров В. В., Вознесенская Т. Г. Нервно-психические нарушения: диагностические тесты: . 2-е изд. М.: МЕДпресс-информ, 2013. 315 с.

- Захаров В. В., Яхно Н. Н. Когнитивные нарушения в пожилом и старческом возрасте: Методическое пособие для врачей. М., 2005. 71 с.

- Иванов С. В. Вальдоксан (агомелатин) при терапии умеренных и тяжелых форм депрессии непсихотического уровня в амбулаторной и госпитальной практике (результаты российского мультицентрового исследования «Хронос»)//Психиатрия и психофармакотерапия. 2009. № 6. С. 14-17.

- Левин О. С. Дисциркуляторная энцефалопатия: анахронизм или клиническая реальность//Современная терапия в психиатрии и неврологии. 2012. № 3. С. 40-46.

- Маркин С. П. Современный подход к диагностике и лечению хронической ишемии мозга//Русский медицинский журнал. 2010. № 6. С. 1-7.

- Петрова Н. Н., Леонидова Л. А., Баранцевич Е. Р., Поляков И. А. Психические расстройства у неврологических больных//Журнал неврологии и психиатрии. 2006. № 7. С. 20-23.

- Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ Statistica. М.: МедиаСфера, 2002. 312 с.

- Табеева Г. Р., Азимова Ю. Э. Цереброваскулярные расстройства в пожилом возрасте: Практическое руководство для врачей//Практическая медицина. 2010. С. 1-56.

- Яхно Н. Н., Вознесенская Т. Г. Эффективность и переносимость агомелатина (вальдоксан) при терапии легких и умеренных депрессивных расстройств в неврологической практике (результаты российского мультицентрового исследования «Камертон»)//Лекарственные препараты в неврологии. 2012. № 1. С. 43-49.

- Яхно Н. Н., Захаров В. В. Когнитивные и эмоционально-аффективные нарушения при дисциркуляторной энцефалопатии//Русский медицинский журнал. 2002. Т. 10. № 12-13. С. 539-542.

- McAllister-Williams R. H. The use of antidepressants in clinical practice: focus on agomelatine//J. Hum. Psychopharmacol. 2010. Vol. 25, № 2. P. 95-102.

- Montgomery S. A., Kasper S. Severe depression and antidepressants: focus on a pooled analysis of placebo-controlled studies on agomelatine//Int. Clin. Phychopharmacol. 2007. Vol. 22, № 5. P. 283-291.

- Pantoni L. The relation between white matter lesions and cognition//J. Curr. Opin. Neurol. 2007. Vol. 20. P. 390-397.