Общественное восприятие безработицы в 1992-2015 гг

Автор: Ершов Андрей Николаевич, Салатова Александра Александровна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Социология региона

Статья в выпуске: 3 (96), 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена обзору изменения общественного восприятия безработицы в контексте общественного мнения относительно занятости/безработицы и трудовых перспектив, а также в контексте направлений научного (преимущественно социологического) изучения безработицы. Анализируется период с 1992 г., с момента появления первых статистических данных о безработице, по конец 2015 г.

Безработица, занятость, индекс актуальности проблемы безработицы, индекс вероятности увольнения, социоэкономический подход, общественное мнение, общественное восприятие

Короткий адрес: https://sciup.org/147222745

IDR: 147222745

Текст научной статьи Общественное восприятие безработицы в 1992-2015 гг

Реферат. Введение: реформирование российского общества в начале 1990-х гг. было направленно на развитие рыночных принципов хозяйствования и появление новых социальных явлений, например, таких как безработица. Переход к рыночным отношениям в России произошел стремительно, поэтому адекватное восприятие новых явлений социальной действительности формировалось постфактум. Отсутствовало публичное

ЕРШОВ Андрей Николаевич, профессор кафедры общей и этнической социологии Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор социологических наук.

САЛАТОВА Александра Александровна, ассистент кафедры общей и этнической социологии Казанского (Приволжского) федерального университета.

обсуждение проводимых реформ и преобразований, подкрепленное данными научных изысканий. Однако с 1992 г. накопилось большое количество исследований, посвященных безработице как социально-экономическому явлению. В то же время наблюдается определенный дефицит обзорных работ, посвященных анализу того, как менялись направления научного исследования безработицы, ее восприятия и обществом в целом, и научным сообществом.

Материалы и методы: материалом послужили исследовательские работы по теме безработицы в 1992—2015 гг., данные инициативных всероссийских опросов ВЦИОМ за 2008—2015 гг.

Результаты исследования: анализ литературы позволил сгруппировать изменения, происходившие в восприятии безработицы по трем основным этапам: пореформенный этап повышенного общественного внимания (1992—1998 гг.), период посттрансформационного подъема (1999—2008 гг.) — попытки соотнесения динамики безработицы с основными социально-экономическими тенденциями и процессами, период затяжного экономического кризиса (с 2009 г. по настоящее время) — постепенное снижение актуальности темы безработицы на фоне постоянной общественной боязни потерять работу и трудностей в поиске равноценной.

Обсуждение и заключения: с опорой на труды современных ученых авторы статьи опровергают два основных стереотипных подхода к восприятию безработицы: «безработица обусловлена существованием рынка труда» и «безработица — абсолютное зло». Анализ динамики различных индикаторов общественного отношения к теме занятости и безработицы, разработанных ВЦИОМ (индекса актуальности проблемы безработицы, индекса вероятности увольнения, индекса вероятности трудоустройства) закономерно показал значительные колебания индекса актуальности темы безработицы в зависимости от социально-экономической обстановки в стране. Напротив, страх потери работы и сложностей в поиске равноценной, возможно, в виду его более эмоциональной, личностной природы, находится почти на том же уровне, испытывая лишь незначительные колебания.

С началом реформирования советской общественной системы проблемы занятости и безработицы активно изучаются. Однако к настоящему времени в массовом общественном сознании, а также в среде государственных деятелей, управленцев-практиков сформировались определенные стереотипы в понимании проблемы безработицы и поиску возможных путей ее разрешения. Отметим наиболее устоявшиеся следующие стереотипные суждения.

«Безработица — исключительно негативное социальное явление». В различных исследованиях такая оценка часто сопровождается этическими категориями «бедствие», «несчастье», «неизбежное зло» и эмоционально окрашенными выражениями «чудовищные условия», «всеобщая нищета» и др. Стереотип имеет довольно давнюю историю. Он возник под влиянием великой депрессии 20—30-х гг. XX в. и кейнсианской экономической теории, в рамках которой полная занятость рассматривалась как случайное явление. В России в связи с декларируемым долгое время советским правительством тезисом о полной занятости после распада СССР и перехода к рыночной экономике это суждение, особенно в пореформенный период 1992—1998 гг., было очень распространено и популярно. Однако экономическая наука убедительно доказала, что полное отсутствие безработицы в обществе невозможно ввиду постоянного наличия определенного процента экономически активного населения (3—6 %), по различным причинам не желающего работать. Такую ситуацию принято описывать термином «естественный уровень безработицы»1, который также называют уровнем безработицы при полной занятости.

Явление безработицы подвергается всестороннему анализу. Ее последствия и издержки оцениваются на различных уровнях (национальном, региональном, внутрифирменном) и по различным основаниям (социальным, экономическим, психологическим). Разработаны и успешно применяются различные экономические, статистические, факторные, потоковые модели анализа ситуации. Изучение процессов, протекающих на рынке труда, свидетельствует о том, что не все последствия и издержки безработицы можно однозначно оценить либо как положительные, либо как отрицательные. Например, согласно трехуровневой модели учета совокупных издержек безработицы А. В. Костыря, негативный на региональном уровне эффект от миграционных процессов рабочей силы, возникший вследствие кризиса и безработицы в отдельных отраслях экономики, на национальном уровне может быть преобразован в положительный путем эффективного перераспределения высвободившихся кадров в соответствии со спросом на рабочую силу. Такое перераспределение в итоге будет способствовать уменьшению расходов на выплату пособий по безработице, финансирование мероприятий по ее сокращению и повышению эффективности деятельности принимающих трудовые кадры предприятий2.

«Безработица обусловлена самим существованием рынка труда. Если существует рынок труда, обязательно должна существовать и безработица». Особенно интенсивно такой стереотип поддерживается представителями политэкономии социализма. Фактически прямой зависимости между этими явлениями нет. Напротив, развитый и гибкий рынок труда способствует «рассасыванию» безработицы. Безработица, скорее, является «органическим составляющим рынка труда»3. «Рынок труда — это своеобразное зеркало, в котором в каждый данный момент отражается либо недостаток, либо излишек рабочей силы по сравнению с потребностями общественного производства»4. Рынок труда, по сути, призван только регулировать отношения спроса-предложения на рабочую силу. Причины, обусловливающие наличие или отсутствие избыточной рабочей силы, лежат вне его рамок.

Применительно к российским условиям безработица как явление тесно связана, во-первых, с необходимостью обнаружения сущностных характеристик различных общественных явлений, непосредственно влияющих на ситуацию и затрагивающих жизненные интересы многих субъектов социального действия, что в свою очередь порождает многоплановость толкований, оценок и мнений, а во-вторых, с исторической динамикой, в контексте которой проходила замена советских стереотипов деятельности, поведения и сознания в духе социализма новыми — рыночного типа. С точки зрения исторического динамизма Р. И. Капелюшников выделяет три этапа в развитии российского рынка труда: пореформенный (1991 —1998 гг.), посттрансформационный подъем (1999— 2008 гг.), период финансово-экономического кризиса (с 2009 г.)5. На наш взгляд, период всемирного финансово-экономического кризиса 2008—2009 гг., относительной стабильности в 2012—2013 гг., а также период введения санкций в отношении России в 2014—2015 гг. следует объединить в один период структурного экономического кризиса. В пользу этого свидетельствует официальная позиция Правительства Российской Федерации, выраженная в выступлении первого вице-премьера И. И. Шувалова на Всемирном экономическом форуме в Давосе (январь 2015 г.): «На самом деле, из кризиса мы не вышли, а потом мягко начали переходить в другой, еще до событий на Украине, потому что мы стали резко терять темпы и стало понятно — вот он структурный кризис...»6. Безработица является составной частью рынка труда, поэтому анализ особенностей ее восприятия обществом целесообразно проводить в рамках рассмотренных этапов.

по

Пореформенный этап повышенного общественного внимания (1992—1998 гг.). На этом этапе повышенное общественное внимание к процессу формирования в России массовой безработицы было обусловлено самим фактом ее появления в результате перехода к рыночной экономике. Первоначальной формой реакции на данный процесс стал поток так называемой «алармистской публицистики»7 — большого количества работ, имеющих резко негативную окраску и прогнозирующих скорую потерю работы для миллионов людей.

В этот же период начинают появляться и публикации (например, 3. В. Куприяновой8, Р. Г. Емцова9, У. Р. Кили-баевой10) об основных статистических и социологических показателях роста численности незанятого населения. Со временем потребность в осмыслении реального хода изменений, происходящих в обществе, начала осознаваться острее, и это сместило вектор общественного внимания в сторону научного подхода к анализу безработицы.

Постепенно, по мере изучения рассматриваемого явления, накапливалась достоверная информация об изменениях в структуре и составе безработных, об их материальном положении и социальном самочувствии, о роли различных слоев населения в пополнении рядов незанятых граждан. Она отражена в работах В. Е. Гимпельсона и В. С. Магуна11, А. А. Гордиенко, Г. С. Пошевнева и Ю. М. Плюснина12, С. Л. Дановского13, Т. Четверниной14.

Этап посттранформа-ционого подъема 1999—2008 гг. — попытки соотнесения динамики безработицы с синхронными социально-экономическими процессами и тенденциями. Мировой кризис 1998—1999 гг. дал информационный толчок для нового витка в осмыслении занятости и безработицы. Он обострил зависимость динамики безработицы от общих тенденций социально-экономического развития страны и мира15. Интерес к теме безработицы усилился в период экономической нестабильности 1998—1999 гг. По данным статистического исследования Т. В. Кузьминовой, количество диссертаций, посвященных исследованию безработицы, возросло сразу же после кризиса и постепенно снизилось в последующие годы16. В посткризисный период ученые анализировали тенденции развития безработицы как явления, возможности управления ее динамикой. Предпринимались попытки (например, в рабо- тах Л. С. Морозовой17, В. И. Шабаевой18, А. А. Шатскова и С. Е. Радонцева19) соотнести данные о синхронных с ним социально-экономических процессах.

Между тем без комплексного анализа проблемы довольно сложно оценить и интерпретировать ключевые факторы и особенности безработицы в России, а также найти эффективные механизмы решения проблемы.

На уровне массового сознания в вопросах восприятия безработицы уже к концу 1998 г. обозначились тревожные тенденции. По данным опросов ВЦИОМ, к ноябрю 1998 г. четверо из десяти опрошенных не имели представления о собственных ближайших перспективах в занятости, оплате труда и сохранении своего предприятия в целом20. Под воздействием кризисной ситуации население страны все острее испытывает на себе давление реальных жизненных обстоятельств (потеря работы, падение уровня благосостояния, рост цен, инфляция) и начинает все больше осуждать безработицу. Число респондентов, считающих, что такое явление в России недопустимо, возросло в 1998 г. до 54 %, против 47 % в 1995 г.21 С прохождением острой фазы кризиса общественный интерес к теме безработицы начинает ослабевать. Уже к 2006 г. эта проблема в массовом сознании отошла на второй план. По итогам обследования ВЦИОМ, поведенного в октябре 2006 г., среди проблем, наиболее значимых для россиян, безработица занимала третье место после роста цен и пенсионного обеспечения22.

Период затяжного экономического кризиса (2009 г. по настоящее время) — постепенное снижение актуальности темы безработицы на фоне стабильной общественной боязни потерять работу и трудностей в поиске равноценной. На современном этапе научных исследований явления безработицы наблюдается рост количества работ, стремящихся использовать междисциплинарные, социоэкономические подходы. Применение социологического подхода, наряду с экономическим, позволяет вовлечь в исследовательский фокус работника как полноправного субъекта отношений на рынке труда, имеющего собственные потребности и интересы, и тем самым расширить рамки анализа от концепции экономического человека к социологическому. При этом, по мнению А. Л. Комлева, «основные компоненты рынка труда рассматриваются в контексте их включенности в систему широких социальных связей и отношений, обусловливающих, наряду с экономическими, политическими, демографическими и социально-психологическими условиями и факторами, детерминацию состояния и тенденции развития рынка труда»23. Однако, несмотря на то что социологический подход позволяет взглянуть на проблему занятости более широко, в отечественной науке он находится в стадии формирования24. В пользу этого свидетельствуют диссертационные работы, защищенные с 2003 по начало 2015 г. Согласно полученным данным, безработица в первую очередь становится предметом исследования экономических наук и только потом — социологических25.

Наметилась тенденция смещения вектора исследовательского интереса от проблем безработицы к анализу различных форм нестандартной, неформальной занятости, появившихся в последнее десятилетие в виду развития информационных технологий. В фокусе изучения безработицы в настоящее время находятся исследования:

— особенностей региональной безработицы. В рамках этого направления ученые предпринимают попытки обобщить и проанализировать не только особенности безработицы как социально-экономического явления, но и ее региональные особенности и специфические механизмы регулирования26. При этом в качестве объекта исследования может выступать не только безработица субъекта Российской Федерации, что подтверждают исследования А. В. Сивцевой27, Н. А. Княгининой и Я. С. Зыковой28), но и отдельно взятого города или группы городов, а также сельской местности;

— гендерных особенностей российской безработицы: гендерного равенства при устройстве на работу, отраслевой сегрегации, вытеснения женщин с рынка труда в кризисные периоды и др. Этой проблематикой занимаются А. И. Юв-ченко29, А. Д. Неретина и К. А. Нефедова30);

— особенностей безработицы среди различных слоев и групп населения (среди молодежи, среди выпускников вузов, безработицы среди экономически активного населения). Об этом пишут А. А. Рацлаф и А. В. Седова31, С. И. Галяутдинова и Б. М. Емалетдинов32;

— особенностей переживания и преодоления ситуации безработицы безработными, что отражено в трудах А. П. Ивлевой33, М. М. Орловой34;

— особенностей безработицы как явления: рассматриваются сложности в трактовке различных определений и видов безработицы, проблемы многофакторного анализа этого явления.

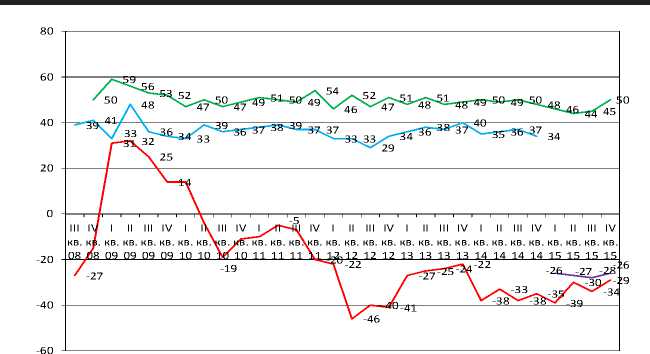

По данным опросов ВЦИОМ, в начале 2014 г. тема безработицы для россиян была менее актуальной, чем в период экономического кризиса 2008—2009 гг.35. Однако рассмотрение динамики различных индикаторов общественного отношения к теме занятости и безработицы (индекса актуальности проблемы безработицы, индекса вероятности увольнения (индекс вероятности проблем с работой с 2015 г.), индекса вероятности трудоустройства) свидетельствует о том, что общественная оценка вероятности увольнения остается примерно на одном уровне, испытывая незначительные колебания под воздействием кризисных явлений в экономике (рисунок). В аналогичных пределах наблюдается колебание индекса вероятности трудоустройства с той лишь разницей, что его значения более пессимистичны. Воздействие объективной экономической ситуации в стране и мире испытывает на себе только индекс актуальности проблемы безработицы, показавший максимальный прирост на 46 пунктов в начале 2009 г. Этот показатель, отражающий наличие/отсутствие в окружении респондентов лиц, потерявших работу за последние 2—3 месяца, наиболее подвержен сезонным колебаниям.

В целом с 2008 по 2015 г. россияне меньше обсуждают проблему безработицы, но они не перестали бояться увольнений, достаточно пессимистично оценивая возможность трудоустройства на равноценную работу. Возможно, такие оценки перспектив потери работы обусловлены переживаемом на личностном уровне страхом потери источника благосостояния, привычного образа жизни и других социальных издержек безработицы по принципу «своя шкура ближе». Наличие или отсутствие в кругу знакомых лиц, потерявших работу, не вызывает настолько сильных личностных, эмоциональных переживаний. Необходимо отметить, что страх перед безработицей характерен для населения многих стран. В США 35 % жителей считают безработицу наиболее важной проблемой, с которой столкнулась страна. Это наибольшее число обеспокоенных с 1983 г.36

Индекс актуальности проблемы безработицы

Индекс вероятности увольнения

Индекс трудоустройства

Индекс вероятности проблем с работой

Рисунок. Динамика индексов общественного восприятия проблемы безработицы, по данным опросов ВЦИОМ

Таким образом, общественное восприятие явления безработицы прошло с начала 1990-х гг. этапы от негативного до спокойного и даже будничного. Однако в массовом общественном сознании на протяжении последних восьми лет страх потери работы сохраняется практически на одном и том же уровне. Более того, по данным опросов ВЦИОМ, население продолжает опасаться за возможность трудоустройства после потери работы на аналогичную должность. Несмотря на ухудшение социально-экономической обстановки в стране после введения антироссийских санкций в 2014 г., ситуация на рынке труда в 2015 г. была более спокойной по сравнению с кризисом 2008—2009 гг. Связано это, с одной стороны, с существенным сокращением в течение последних лет численности населения в трудоспособном возрасте и с уменьшением предложения рабочей силы. С другой стороны, в результате оптимизации численности персонала в 2009 г. на предприятиях отсутствует избыточная занятость. Однако опасения россиян за собственные трудовые перспективы, скорее всего, останутся на прежнем уровне.

Список литературы Общественное восприятие безработицы в 1992-2015 гг

- Friedman М. The role of monetary policy // Amer. Econ. Rev. 1968. № 58. P. 1-17.

- Костыря А.В. К оценке социально-экономических последствий безработицы // Управление городом: теория и практика. 2013. № 2. С. 67-76. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=20406615 (дата обращения: 14.01.2016).

- Файзуллин И.Ф. Безработица и основные пути ее сокращения: диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Уфа, 2007. 177 с. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16120017 (дата обращения: 27.12.2015).

- Плакся В.И. Безработица: теория и современная российская практика (социально-экономический аспект). М.: Изд-во РАГС, 2004. 381 с. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=19748634 (дата обращения: 27.12.2015).

- Капелюшников Р.И. Конец российской модели рынка труда?: Препринт WP3/2009/06. М.: Издательский дом государственного университета - Высшей школы экономики, 2009. 80 с. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=19915880 (дата обращения: 29.11.2015).