Общие методологические аспекты создания агент-ориентированных моделей регионального лесного комплекса

Автор: Дианов Сергей Владимирович, Ригин Василий Александрович

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных комплексов

Статья в выпуске: 2 (106), 2020 года.

Бесплатный доступ

В современных условиях широких технологических возможностей большое значение имеет эффективное использование ресурсного потенциала территорий. Обладающие свойством восстанавливаемости лесные ресурсы выполняют важнейшие экономические, экологические и социальные функции. Это определяет сложнейшие механизмы функционирования территориального лесного комплекса. При управлении им необходимо обеспечить такие условия, при которых в максимальной степени возможности удовлетворялись бы текущие и будущие потребности всех интересантов. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы использования адекватных прогностических моделей развития лесного комплекса. Основная цель исследования, результаты которого представлены в статье, - определение общих подходов к созданию агент-ориентированных моделей регионального лесного комплекса, позволяющих оценивать необходимость и степень различных управляющих воздействий для их оптимального сочетания и достижения целевых функций при управлении региональным лесным комплексом. Использовались методы системного подхода, анализа и синтеза, обобщения и сравнения, классификации и систематизации. Научными результатами исследования являются: критерии оценки приоритетных целей управления региональным лесным комплексом для использования в агент-ориентированных моделях; методика построения моделей сложных предметных областей, обеспечивающая процессы создания агент-ориентированных моделей регионального лесного комплекса; практическая реализация агент-ориентированной модели реальной системы с использованием разработанных подходов. В статье рассмотрены требования к агент-ориентированным моделям сложных предметных областей, критерии оценки эффективности регионального лесного комплекса и механизмы управления лесным комплексом на региональном уровне, дана методика проектирования агент-ориентированной модели регионального лесного комплекса, представлена агент-ориентированная модель лесовосстановления на территории Сокольского муниципального района Вологодской области. В настоящее время авторами ведутся работы по созданию комплекса агент-ориентированных моделей лесной отрасли Вологодской области.

Лесной комплекс, агент-ориентированное моделирование, лесовосстановление

Короткий адрес: https://sciup.org/147225339

IDR: 147225339 | УДК: 630:330.4 | DOI: 10.15838/ptd.2020.2.106.4

Текст научной статьи Общие методологические аспекты создания агент-ориентированных моделей регионального лесного комплекса

Важнейшей функцией государственной власти в области формирования эффективной экономики является стратегическое планирование, обеспечивающее высокое качество государственного администрирования. Под качеством понимается принятие решений, позволяющих достигать наибольших из возможных значений показателей развития экономической системы. Принятие решений связано с поиском соответствующей структуры регулируемых параметров и их значений. Применительно к сложным системам, в которых имеется большое количество разнообразных по своей природе взаимосвязанных элементов, данная задача является нетривиальной. Ее решение лежит исключительно в плоскости имитационного моделирования. Адекватные компьютерные модели позволяют в автоматизированном режиме осуществлять запуск модели с различными входными параметрами, подбирая их наиболее оптимальное сочетание исходя из получаемых результатов. В настоящее время одним из перспективных и хорошо адаптируемых подходов к моделированию сложных экономических систем является агент-ориентированное моделирование [1–6]. Актуальна задача его приоритетного использования в отраслях, играющих определяющую роль в формировании экономических показателей конкретного террито- риального образования. Для многих российских регионов к числу таких отраслей относится лесной комплекс.

До настоящего времени исследований по общей проблематике построения агент-ориентированных моделей лесного комплекса не проводилось. Это относится в первую очередь к методологическим аспектам, которые все еще находятся в начальной стадии развития. Анализ существующих подходов, использованных при создании агент-ориентированных моделей, показал, что в большинстве из них имеются определенные проблемы при формировании структуры элементов. Это связано с тем, что генерация сущностных компонентов носит субъективный характер и целиком отдается на откуп субъекту моделирования. При этом, как правило, используется ограниченное число методик, ориентированных на создание автоматизированных систем, не учитывающих специфику моделирования. Поэтому на сегодняшний день существует потребность в развитии методологии создания агент-ориентированных моделей для различных предметных областей.

Постановка задачи

Российская Федерация обладает огромными запасами лесных ресурсов. Площадь ее лесов составляет более 20% площади мирового лесного покрова. При этом име- ющийся потенциал используется слабо. Если в европейских странах значение показателя доходности с 1 гектара составляет 100–300 евро, то в РФ доходы федерального бюджета от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда не превышают 33 рублей2. В рамках реализации «Стратегии развития лесопромышленного комплекса России до 2030 года», а также национального проекта «Международная кооперация и экспорт» к 2030 году планируется существенно увеличить вклад лесного комплекса в экономику страны. «Целевое видение лесного комплекса – экономически устойчивая, частная в лесной промышленности и государственная в лесном хозяйстве, глобально конкурентоспособная группа отраслей, обеспечивающая внутренний спрос России на продукцию лесного комплекса, встроенная в мировой рынок и международное разделение труда и функционирующая на базе устойчивого лесоуправления воспроизводства лесов и сохранения их биосферной роли»3.

В соответствии с Лесным кодексом РФ полномочия в области лесных отношений распределены между органами государственной власти, органами исполнительной государственной власти субъектов и органами местного самоуправления. Управление лесным комплексом требует скоординированного межведомственного взаимодействия, согласованных усилий органов власти разного уровня на основе единых целевых установок и задач [7]. Полномочия региональных органов власти являются достаточно обширными. На осуществление переданных полномочий субъектам предоставляются субвенции из федерального бюджета, при этом федеральная власть оставляет за собой право оперативного контроля эффективности исполнения делегированных субъектам РФ полномочий.

Лесной комплекс Российской Федерации состоит из нескольких отраслей, таких как лесное хозяйство, заготовка древесины, ме- ханическая обработка и химическая переработка. Под управлением лесным комплексом понимают целенаправленное воздействие на него органов управления, обеспечивающее достижение стратегических целей повышения эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций леса. Региональный лесной комплекс (РЛК) является сложной системой. Сложные системы контринтуитивны, состоят из множества взаимосвязанных элементов, в которых действует большое количество факторов стохастической природы и неопределенности, причина и следствие в таких системах разнесены во времени и пространстве, краткосрочные решения требуют согласования с долгосрочными прогнозами. Любая сложная система рассматривается как комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношения принимают характер взаимосодействия компонентов в целях получения полезного результата [8]. Математическая модель сложной системы – совокупность моделей подсистем, их связей, а также влияний внешней среды [9; 10]. Таким образом, агент-ориентированная модель РЛК может состоять из множества интегрируемых моделей его подсистем. Набор моделируемых подсистем определяется на основании целей моделирования. Их интеграция должна быть обеспечена на концептуальном уровне. Такой подход позволяет упростить процесс создания и модификации моделей, а также обеспечить возможность использования созданных моделей в различных проектах.

Формирование исследуемых показателей агент-ориентированной модели регионального лесного комплекса

Формирование отраслевой модели развития связано с определением параметров процесса работы с ней. В общем случае имеется четыре группы таких параметров: исходные свойства элементов модели, временной шаг и общее время моделирования, управляющие воздействия, исследуемые показатели.

Исследуемые показатели следует формировать на основе существующих оценок эффективности функционирования РЛК. Определение эффективности лесного комплекса является чрезвычайно сложной задачей вследствие наличия множества целей лесопользования. Принцип устойчивого развития предполагает управление использованием лесов и лесных земель в целях сохранения их биологического разнообразия, продуктивности, способности к регенерации, жизнеспособности и обеспечения потенциала для выполнения ключевых экономических, экологических и социальных функций. Вышеуказанное диктует необходимость применять повышенные требования к лесопользованию и предопределяет потребность непрерывного анализа множества соответствующих показателей эффективности [11].

Система индикаторов эффективности для лесного комплекса является предметом пристального изучения со стороны научного сообщества [12–15]. Международный опыт формирования системы показателей говорит о том, что она зависит от формы государственного устройства, формы государственного правления, разнообразия форм и видов собственности на леса [16]. В 1994 году была создана рабочая группа по критериям и индикаторам сохранения лесов умеренной и бореальной зон и устойчивого управления ими («Монреальский процесс»), в нее входили 12 стран-участниц, в том числе Россия. В феврале 1995 года страны-участницы Монреальского процесса приняли Сантьягскую декларацию, в которой заявили о своей приверженности принципам сохранения лесов и устойчивого управления ими и рекомендовали 7 критериев и 67 связанных с ними индикаторов в качестве руководства по оценке и анализу тенденций в области устойчивого управления лесами. К критериям относятся сохранение биологического разнообразия; поддержание про- дуктивной способности лесных экосистем; поддержание здоровья и жизнеспособности лесных экосистем; сохранение и поддержание почвенных и водных ресурсов; поддержание вклада лесов в глобальный цикл углерода; поддержание и расширение долгосрочных социально-экономических выгод для удовлетворения потребностей общества; юридические, институционные и экономические рамки сохранения и устойчивого управления лесами.

Официально закрепленная на уровне нормативных правовых актов система оценки эффективности функционирования лесного комплекса России отчасти базируется на международных стандартах. При этом стоит учитывать, что применяемые отечественные методы управления лесопользованием основаны главным образом на ресурсном подходе, ориентированы на монетарные задачи и не учитывают многообразие экосистемных услуг [16]. Особенности оценки эффективности государственного лесоуправления в России определяются доминированием государственной (федеральной) собственности на земли лесного фонда и децентрализованной формой ле-соуправления, где особую роль играет региональный уровень управления. Оценка эффективности исполнения органами государственной власти субъектов РФ переданных им полномочий в области лесных отношений осуществляется Рослесхозом в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса РФ, Положением о Федеральном агентстве лесного хозяйства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 года № 736, и приказом Минприроды РФ от 9 декабря 2014 года № 545. Определены 7 групп критериев для оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ по осуществлению переданных полномочий:

-

1. Критерии, характеризующие организацию использования лесов, расположенных на землях лесного фонда.

-

2. Критерии, характеризующие организацию и обеспечение охраны лесов от лесных пожаров.

-

3. Критерии, характеризующие организацию и обеспечение воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда.

-

4. Критерии, характеризующие организацию и обеспечение защиты лесов, расположенных на землях лесного фонда.

-

5. Критерии, характеризующие осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны).

-

6. Критерии, характеризующие финансово-экономическую организацию деятельности по осуществлению органами государственной власти субъектов РФ переданных полномочий РФ в области лесных отношений.

-

7. Критерии, характеризующие сохранение лесов, расположенных на землях лесного фонда.

Каждая группа имеет свой набор критериев и индикаторов оценки эффективности. Всего в методике используются 36 критериев и 64 индикатора. Значение каждого критерия определяется как отношение соответствующих количественных (стоимостных, объемных) показателей, используемых в алгоритме расчета индикаторов оценки эффективности. По результатам оценивается динамика изменения по каждому показателю в отношении предыдущего отчетного периода, производится сравнение субъектов РФ по значениям показателей, значениям групп показателей и по итоговому уровню эффективности осуществления переданных полномочий (определяется как отношение суммы рейтингов по критериям к количеству критериев).

Приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 5 февраля 1998 года № 21 утверждены критерии и индикаторы устойчивого управления лесами РФ. Определено шесть критериев: поддержание и сохранение продуктивной способности лесов (контролируется по 9 индикаторам); поддержание приемлемого санитарного состояния и жизнеспособности лесов (контролируется по 4 индикаторам); сохранение и поддержание защитных функций лесов (контролируется по 4 индикаторам); сохранение и поддержание биологического разнообра- зия лесов и их вклада в глобальный углеродный цикл (контролируется по 7 индикаторам); поддержание социально-экономических функций лесов (контролируется по 7 индикаторам); инструменты лесной политики для сохранения устойчивого управления лесами (контролируется по 5 индикаторам). Регионы обязаны обеспечить адаптацию критериев и индикаторов устойчивого управления лесами РФ для регионального и местного уровней и включать их в годовой отчет в качестве информации.

В отдельных научных работах осуществляется попытка развития официально утвержденной системы показателей. Например, в работе [17] на основании анализа отмеченного выше приказа были определены четыре группы показателей оценки механизма комплексного использования лесных ресурсов региона: поддержание экономической функции лесов посредством использования древесных ресурсов региона; поддержание и сохранение продуктивной способности лесов, защитной функции и биологического разнообразия; сохранение и поддержание рекреационной полезности лесных ресурсов региона; организационноэкономические инструменты механизма комплексного использования лесных ресурсов региона. При этом для общей количественной оценки эффективности механизма комплексного использования лесных ресурсов вводится интегральный показатель – уровень относительной устойчивости. По мнению авторов, данный подход позволяет сгруппировать критерии устойчивости в относительных, а не абсолютных показателях и оценить уровень устойчивости и направленность системы воспроизводства.

В работе [18] представлена методика интегральной оценки уровня устойчивого развития регионального лесного сектора, предлагающая рассматривать его как функцию ряда факторов переменных: экономического, экологического, биологического, социального, инновационно-технологического и информационного, инвестиционного, институционального. Показатели, характеризующие каждый из факторов, представлены в табл. 1.

Таблица 1. Показатели, характеризующие факторы устойчивости системы лесного сектора региона

|

Функция (переменная) |

Показатель |

|

Продуктивная (экономическая) составляющая |

Коэффициент восстановления лесов |

|

Площадь земель лесного фонда под спелыми и перестойными лесами |

|

|

Составляющая жизнеспособности лесов (экологическая) |

Площадь лесов, усыхающих или погибающих под воздействием неблагоприятных факторов (пожаров, вредителей, болезней) |

|

Составляющая биологического разнообразия и вклада в глобальный углеродный цикл |

Площадь особо охраняемых природных территорий |

|

Социальная составляющая |

Занятость в лесном комплексе |

|

Инновационно-технологическая и информационная составляющая |

Затраты на научно-исследовательские работы и подготовку специалистов лесного комплекса |

|

Инвестиционная составляющая |

Инвестиции в лесную отрасль, включая выращивание лесов, их охрану и защиту |

|

Институциональная составляющая |

Наличие сформированных программ устойчивого развития |

Источник: Большаков Н.М., Жиделева В.В. Концептуальные основы устойчивого развития регионального лесного сектора: теория, методология, практика // Изв. Коми НЦ УрО РАН. 2012. № 4 (12).

В соответствии с современными подходами к организации деятельности в области государственного управления в субъектах РФ разрабатываются государственные программы развития лесного комплекса, в которых определяются цели, задачи, направленные на достижение целей, а также целевые показатели (индикаторы). Действующая государственная программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2021–2025 годы» утверждена постановлением Правительства области от 1 апреля 2019 года № 315. В качестве общих целевых показателей здесь определены лесистость территории Вологодской области; доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров; общий объем лесовосстановления; доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда; отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства; объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда; объем инвестиций в основной капитал в лесной отрасли.

В целом проведенный анализ существующих критериев оценки функционирования регионального лесного комплекса показывает их большое разнообразие и постоянное развитие. При проектировании агент-ориентированных моделей могут использоваться различные показатели, но при этом следует учитывать, что от произведенного выбора будет зависеть содержание модели. Поэтому важно определить оптимальный набор критериев, обеспечивающих наиболее эффективную для поставленных целей реализацию модели. При решении данной задачи следует иметь в виду, что показатели должны быть [19] количественно оцениваемыми и обеспечивающими полноту анализа, но не избыточными, т. е. отражать все важнейшие аспекты оцениваемого результата, с одной стороны, и не содержать дублирующих оценок одних и тех же последствий, с другой; понятными, легко анализируемыми, в наибольшей степени способствующими выявлению скрытых проблем и принятию управленческих решений; рассчитанными на основе доступной достоверной информации, собираемой на регулярной основе. Кроме того, они должны обеспечивать оценку экономических, социальных и экологических факторов развития РЛК.

При этом необходимо учитывать, что основное предназначение модели – обеспечить поддержку принятия решений по развитию РЛК в целом, в связи с чем отсутствует явная необходимость в формировании широкого перечня показателей. Следует учитывать лишь те из них, на основании которых можно оценивать динамику изменений основных параметров системы.

Исходя из сформулированных требований на основе анализа существующих систем оценки авторами сформирован следующий набор показателей эффективности функционирования РЛК для использования в качестве исследуемых показателей агент-ориентированной модели: общая площадь лесов; площадь ценных лесных насаждений; площадь лесов, пострадавших от пожаров, насекомых, ветровала и других вредных факторов; площадь земель лесного фонда под спелыми и перестойными лесами; площадь искусственного лесовосстановления; объем заготовки древесины; оборот лесопромышленных предприятий; объемы заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных средств; количество нарушений лесного законодательства; занятость и средняя заработная плата в лесной отрасли; площадь особо охраняемых природных лесных территорий.

Формирование управляющих воздействий в агент-ориентированной модели регионального лесного комплекса При целевой принадлежности модели региональному контуру управления определение воздействующих механизмов связано с имеющимися у региональных органов власти полномочиями. В соответствии с действующим федеральным законодательством они могут регулировать порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд; нормативы и порядок заготовки древесины для собственных нужд граждан; порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для соб- ственных нужд; установление коэффициента для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, применяемого при расчете платы по договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего предпринимательства; правила и нормативы использования лесов в сфере охотничьего хозяйства; нормы заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений; организацию осуществления мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности субъектов РФ; ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности субъекта РФ, в целях его аренды; установление ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в собственности субъекта РФ. Государство наделяет региональные власти полномочиями относить леса к ценным, выделять особо защитные участки для установления их границ, относить леса к эксплуатационным, резервным, устанавливать и изменять их границы – в пределах полномочий органов государственной власти [20].

Информацию о проводимых региональными органами власти мероприятиях по совершенствованию лесного комплекса можно получить из государственных программ. В частности, мероприятия государственной программы «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2021–2025 годы» распределены по четырем подпрограммам: организация лесопользования; охрана, защита и воспроизводство лесов; развитие лесопромышленного сектора экономики; обеспечение реализации государственной программы. Под каждое мероприятие предусмотрено финансирование за счет средств как регионального, так и федерального бюджетов. Часть мероприятий носит организационный характер. В рамках первой подпрограммы к таким можно отнести проектирование лесничеств; проектирование лесных участков; закрепление местоположения границ лесничеств, эксплуатационных, защитных, резервных лесов, особо защитных участков; таксация лесов. Эти мероприятия имеют скрытые регулирующие механизмы. Например, мероприятие «проектирование эксплуатационных лесов» может иметь более конкретное значение «регулирование доли эксплуатационных лесов в общей площади лесов».

К действенным механизмам можно отнести механизм региональных инвестиционных проектов. В его рамках инвестор имеет возможность получать налоговые льготы, предусмотренные региональными законодательными актами. К таким льготам относятся установление ставки налога на имущество в размере 0% в отношении имущества, создаваемого или приобретаемого для реализации инвестиционного проекта; установление ставки налога на прибыль, зачисляемого в бюджет субъекта, в размере от 0 до 10% в течение первых пяти лет с момента получения прибыли; установление ставки земельного налога в размере 0%; освобождение от транспортного налога. Льготы предоставляются на различный срок и, как правило, привязаны либо к срокам окупаемости проекта, либо к объему инвестиций. Применение налоговых льгот может на 10–20% снизить затраты на реализацию проекта и тем самым повысить его рентабельность для инвестора и сократить сроки окупаемости. Для получения налоговых льгот компания-инвестор должна заключить инвестиционный договор с региональным правительством и предоставить пакет документов, включающий, в том числе, бизнес-план инвестиционного проекта согласно требованиям действующего регионального законодательства.

Применительно к формированию управляющих воздействий для модели целесообразно выбирать те мероприятия, которые имеют регулирующий характер или направлены на введение каких-либо новых механизмов развития лесного комплекса и имеют формализуемые характеристики. Исходя из этого, для общей модели можно выделить следующие основные регулиру- ющие воздействия со стороны регионального контура управления на лесной комплекс: установление нормативов заготовки древесины для собственных нужд граждан; установление коэффициента для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, применяемого при расчете платы по договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего предпринимательства; установление норм заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений; установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности субъекта РФ, в целях его аренды; установление ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в собственности субъекта РФ; установление ставки налога на имущество, создаваемое или приобретаемого для реализации инвестиционного проекта; установление ставки налога на прибыль, зачисляемого в бюджет субъекта, на определенный период при реализации инвестиционных проектов; установление ставки земельного налога при реализации инвестиционных проектов; освобождение от транспортного налога при реализации инвестиционных проектов. Для частных моделей отдельных элементов РЛК набор регулирующих воздействий может быть дополнен.

Проектирование агент-ориентированной модели регионального лесного комплекса

В качестве основных этапов процесса разработки агент-ориентированных моделей определены [21; 22]: анализ системы, формулировка цели моделирования системы, разработка концептуальной структуры модели, реализация модели в среде моделирования, реализация анимационного представления модели, проверка корректности реализации модели, калибровка модели, планирование и проведение компьютерного эксперимента. Для реализации моде- лей разработчикам необходимо преодолеть сложности, связанные с определением типов агентов, их количества и характеристик, пониманием механизма взаимодействия агентов друг с другом и внешней средой [21]. Отсутствие комплексных методологических подходов к данному процессу уменьшает шансы на получение качественного конечного результата.

Авторами разработана собственная методика проектирования агент-ориентирован-ных моделей региональных отраслевых комплексов [23]. Она позволяет рассматривать агент-ориентированное моделирование как единый многоуровневый итерационный процесс, обеспечивающий получение действующих моделей систем с различной степенью детализации действительности. В ее основе лежит метаметодология построения агент-ориентированных систем, предложенная А.Н. Швецовым [24]. Отличительной особенностью разработанной методики является то, что процесс построения моделей сложных систем изначально выстраивается с точки зрения всеобъемлющего их рассмотрения, учета всевозможных деталей и специфики предметной области, возможности многовариантности их архитектур. При этом обеспечивается возможность качественной проработки процессов идентификации элементов модели, решения вопросов их абстрактного представления, описания механизмов их взаимодействия, учета влияния пространственных факторов размещения элементов, а также многоролевой аспект в моделях их поведения.

При создании концептуальной структуры агент-ориентированной модели РЛК использовался системный подход, в соответствии с которым модель представлялась в виде набора взаимосвязанных систем: экологической, социальной, производственноэкономической, государственного управления, внешней [25]. Каждая из них содержит определенный набор компонентов, наделенных характеризующими их свойствами. Часть из этих компонентов являются активными (агентами). Они, преследуя свои цели, могут взаимодействовать между собой и изменять свойства доступных им компонентов, в том числе и свои. Через поведение агентов формируются внутрисистемные и межсистемные связи.

На первом шаге формирования концептуальной структуры модели определяются объекты, содержащие атрибуты, непосредственно формирующие исследуемые показатели. Для выбранных нами показателей РЛК к таким объектам относятся лесные участки (общая площадь лесов; площадь ценных лесных насаждений; площадь лесов, пострадавших от пожаров, насекомых, ветровала и других вредных факторов; площадь земель лесного фонда под спелыми и перестойными лесами; площадь искусственного лесовосстановления; объем заготовки древесины; объемы заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных средств; площадь особо охраняемых природных лесных территорий); лесопромышленные предприятия (оборот лесопромышленных предприятий; занятость и средняя заработная плата в лесной отрасли); арендаторы лесных участков (количество нарушений лесного законодательства).

Далее для каждой пары «объект – атрибут» каждого идентифицированного на первом шаге объекта определяется перечень процессов, с которыми связно изменение значений соответствующих атрибутов. По каждому процессу определяются субъекты его реализации, которые, по своей сути, представляют следующий набор идентифицированных объектов модели. Рассмотрим пару: объект «лесной участок» – атрибут «общая площадь лесов». На площадь лесов участка могут оказывать влияние следующие процессы: естественное размножение лесов; искусственная посадка лесов; осеменение с соседних участков; естественная гибель лесов; гибель лесов вследствие природных факторов; гибель лесов от пожаров; гибель лесов вследствие техногенных факторов; вырубка лесов. Субъекты реализации процессов – лесной участок (естественное размножение лесов; осеменение с соседних участков; естественная гибель лесов); лесная фауна (гибель лесов вследствие природных факторов); погодные явления (гибель лесов вследствие природных факторов; гибель лесов от пожаров); население (искусственная посадка лесов; гибель лесов от пожаров; вырубка лесов); арендаторы (искусственная посадка лесов; гибель лесов от пожаров; вырубка лесов); предприятия (гибель лесов вследствие техногенных факторов).

На следующем шаге для каждой связки «субъект – процесс» определяются три блока атрибутов: целеустанавливающие, инициализирующие и формирующие. Целеустанавливающие атрибуты формируют мотивационную составляющую запуска процесса. Их наличие определяет принадлежность соответствующего объекта к классу агентов. Инициализирующие атрибуты участвуют в описании ситуации, при которой становится возможным запуск процесса. Формирующие атрибуты определяют степень воздействия процесса на изменяемый атрибут. Например, для населения по процессу «вырубка лесов» в качестве целеустанавливающих атрибутов выступают объем потребности в дровах и объем потребности в строительных материалах; в качестве инициирующих атрибутов – доход; в качестве формирующих атрибутов – объем потребности в дровах, объем потребности в строительных материалах и доход. В данном случае по наличию целеустанавливающих атрибутов можно определить, что объект «население» относится к классу агентов.

Для выявленных атрибутов целеустанавливающего, инициализирующего и формирующего блоков определяется их принадлежность к существующим или новым объектам модели. В приведенном выше примере все атрибуты принадлежат объекту «население».

Далее с каждой вновь выявленной связкой «объект – атрибут» повторяется процедура формирования процесса их изменения. Каждый новый объект анализируется на принадлежность к моделируемой системе. В случае положительного решения продолжается идентификация объектов системы на его основе. В случае отрицательного решения выявленному объекту присваивается статус объекта внешней среды и дальнейшая идентификация воздействующих на его атрибуты процессов не производится, однако в его структуру могут вводиться дополнительные атрибуты, выявляемые в результате анализа новых идентифицируемых внутренних объектов моделируемой системы. К объектам внешней среды можно отнести, например, погодные явления.

Процесс идентификации составляющих концептуальной структуры модели завершается на шаге, когда не формируются новые связки «объект–атрибут».

Формализация моделей выполняется с применением идеологии фрейм-концептов [26] и механизма сценариев, генерируемых во взаимодействии поведенческих, социальных и эволюционных проекций. Идентифицированные в концептуальной структуре модели процессы позиционируются в качестве сценариев. Для их реализации в структуре фрейм-концептов формируются модули.

На следующем этапе определяется степень взаимодействия элементов модели в зависимости от их пространственного расположения. Для каждого из идентифицированных ранее сценариев добавляется еще одна проекция, отображающая условия выполнения сценария в зависимости от пространственной удаленности задействованных в нем объектов. Проекции оформляются в виде отдельных модулей, ассоциированных с модулями соответствующих сценариев.

Результаты, полученные в процессе применения методологии, оформляются в виде общей онтологии агент-ориентированных моделей. Она состоит из метаонтологии и предметных онтологий. На уровне метаонтологии определены все системные концепты. Они находят отражение и в предметных онтологиях. Здесь формируются связи между компонентами. На этапе синтеза агент-ориентированной модели наличие метаонтологии позволяет объединять модули моделей поведения одних и тех же компонентов, определенных в различных предметных онтологиях.

Использование предложенных подходов упрощает процесс разработки и верификации моделей, а также обеспечивает возможность параллельной деятельности по созданию агент-ориентированных моделей сложных систем путем разработки отдельных моделей с последующей их интеграцией. Созданные таким образом модели определяются как подмодели общей модели РЛК. Они формируют отдельные аспекты функционирования моделируемой системы. Применительно к РЛК это может быть лесозаготовка, лесовосстановление, пожарная охрана лесов, производство продукции из дерева и др.

Практическая реализация агент-ориентированной модели

В настоящее время наиболее проработанной авторами является агент-ориентированная модель лесовосстановления, позволяющая прогнозировать использование эффективных методов лесовосстановления с учетом влияния факторов регулирования государственного воздействия на лесную отрасль. В ее основе лежат механизмы формирования моделей поведения арендаторов, влияющие на принятие решений по вопросам эффективного лесовосстановления, сформулированные по результатам исследований, представленных в работе [27].

На концептуальном уровне модели определены три типа агентов: агент участок; агент арендатор и агент орган государственного управления (ОГУ). Агент участок предназначен для того, чтобы обеспечивать формирование оценочных характеристик лесного участка в течение модельного времени. Его основными характеристиками являются площадь; площадь, занимаемая каждой породой деревьев; средний возраст древостоя; размер арендной платы; способ лесовосстановления участка (искусственное (сохранение подроста), комбинированное, естественное (вследствие природных процессов)); арендатор; срок аренды; год заключения договора аренды. Агент арендатор участвует в процедурах по заключению договора аренды участка и выбирает способ его лесовосстановления. Его основные характеристики: желаемый уровень получения прибыли; уровень репутации; степень доверия органу государственного управления. Агент ОГУ формирует правила заключения договоров аренды и осуществления лесовосстановительных работ. На его уровне определены регулирующие параметры модели: срок договора аренды; уровень регламентации лесовосстановительных мероприятий; возможность преимущественного права заключения договора аренды лесного участка на новый срок с прежним арендатором; размер штрафа за некачественное проведение лесовосстановительных работ.

Единицей модельного времени является год. На каждом шаге моделирования запускаются функции, отвечающие за сценарии поведения агентов. Агент участок содержит сценарии изменения состояния лесных участков: среднего возраста древостоя и количества занимаемой каждым видом деревьев площади. Они имитируют процесс естественного роста, отмирания и размножения деревьев. В модели поведения агента ОГУ определены сценарии надзора за исполнением правил работы арендаторов и инициирования торгов по аренде свободных лесных участков. По их результатам запускаются сценарии наложения санкций на арендаторов, изменения уровня их репутации, заключения или расторжения договоров аренды лесных участков. Агент арендатор выполняет сценарии принятия решений по лесозаготовке и лесовосстановлению. В случае положительного решения запускаются сценарии выполнения соответствующих функций, которые изменяют параметры агента участок. Кроме того, при получении сообщения от агента ОГУ о проведении торгов по аренде лесных участков запускается сценарий определения возможности участия в торгах, в случае положительного решения выполняется сценарий участия.

Модель реализована в среде AnyLogic. Для ее апробации был выбран Сокольский муниципальный район Вологодской области. Леса являются главным стратегическим ресурсом Сокольского района. Они занимают

Таблица 2. Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений Сокольского лесничества

|

Порода |

Занимаемая площадь, га |

Занимаемая площадь по группам возрастов, га |

Рекомендуемая к принятию расчетная лесосека, га |

||||

|

молодняки |

средневозрастные |

приспевающие |

спелые |

перестойные |

|||

|

Сосна |

24628 |

2114 |

9747 |

4821 |

6780 |

1166 |

278 |

|

Ель |

61246 |

30556 |

4001 |

9676 |

15233 |

1780 |

507 |

|

Береза |

88803 |

13690 |

15439 |

6626 |

49137 |

3911 |

2259 |

|

Осина |

27621 |

8545 |

2962 |

1114 |

5 932 |

9068 |

636 |

Источник: Лесохозяйственный регламент Сокольского лесничества Вологодской области, утвержденный приказом начальника Департамента лесного комплекса Вологодской области от 4 октября 2018 года № 1479.

более 71% его территории. Общая площадь Сокольского лесничества на 1 января 2018 года составляла 294988 га. Запасы древесины в лесах – 43,77 млн куб. м, в том числе хвойные породы – 17,27 млн куб. м, 40% (ель, сосна, лиственница); лиственные породы – 25,74 млн куб. м, 60% (береза, осина, ольха, ива). Расчетная лесосека по району – 860 тыс. куб. м. Использование расчетной лесосеки составило 71%4. Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений Сокольского лесничества представлена в табл. 2.

По данным Департамента лесного комплекса Вологодской области, лесозаготовительную деятельность на территории лесничества ведут 8 арендаторов. Общая площадь десяти отданных им в аренду участков составляет 210112,2 га. Срок аренды варьируется в диапазоне 41–49 лет (средний 47,1 года; мода – 48 лет).

Ежегодный объем лесовосстановления на непокрытых лесной растительностью землях в Сокольском лесничестве: искусственное лесовосстановление – 7,1%; комбинированное лесовосстановление – 7,4%; естественное лесовосстановление – 85,5%. Земли, нуждающиеся в лесовосстановлении, занимают площадь 38688 га, в том числе по способам: искусственное – 2747 га;

комбинированное – 2863 га; естественное – 33078 га. Установлены следующие нормативы площади лесовосстановления: для хвойных пород – 5610 га (искусственное – 2747 га, комбинированное – 2863 га), для мягколиственных – 10523 га (естественное)5.

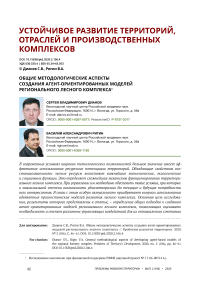

Изложенная выше информация легла в основу формирования элементов агент-ориентированной модели лесовосстановления на территории Сокольского района Вологодской области. С использованием модели проведен ряд экспериментов по прогнозированию применения арендаторами лесных участков искусственного метода лесовосстановления (рис.).

Основным оценочным критерием служит площадь территории, на которой используется искусственное лесовосстановление. Первичные результаты показывают рост значения исследуемого критерия с варьированием регулирующих параметров (срока аренды и размера штрафов) в сторону увеличения (на рисунке от «а» к «в»). Разработанную модель предполагается развивать в дальнейшем, прежде всего путем добавления динамических характеристик, связанных с изменением структуры элементов модели во времени (появление новых арендаторов, изменение состава лесных участков и т. п.).

ф Объемы исскуственного лесовосстановления, га/год

Рис. Результаты моделирования объемов искусственного лесовосстановления с использованием агент-ориентированной модели лесовосстановления Источник: составлено авторами.

Заключение

Предлагаемые в данном исследовании методы и подходы опираются на научно обоснованную и проверенную теоретическую базу, при этом являясь дальнейшим ее развитием. Они призваны создать новые, отсутствующие на данный момент на региональном уровне теоретические и практические механизмы применения агент-ориентированного моделирования в целях развития лесной отрасли. Для этого решены следующие задачи:

– рассмотрены методы формирования структуры приоритетных целей управления региональным лесным комплексом и кри- териев оценки их достижения, определены способы проецирования критериев достижения целей на факторы, формирующие поведение элементов модели;

– разработана методика построения моделей сложных предметных областей, обеспечивающая процессы проведения анализа гетерогенных отраслевых данных для целей построения мультиагентной среды, а также процессы ее эффективной реализации;

– разработанные подходы апробированы при создании агент-ориентированной модели лесной отрасли реального территориального образования.

В дальнейшем после успешного всестороннего апробирования предлагаемых в данной работе механизмов представляется целесообразным их развитие применительно и к другим управленческим и народнохозяйственным вопросам.

Выполненное исследование вносит вклад в развитие теоретических подходов к разработке инструментария создания агент-ориентированных моделей регио- нального лесного комплекса. Практическая значимость полученных результатов заключается в обеспечении возможности создать эффективные агент-ориентирован-ные модели, позволяющие оценивать необходимость и степень различных управляющих воздействий для их оптимального сочетания и достижения целевых функций при управлении региональным лесным комплексом.

Список литературы Общие методологические аспекты создания агент-ориентированных моделей регионального лесного комплекса

- Макаров В.Л., Бахтизин А.Р. Новый инструментарий в общественных науках - агент-ориентированные модели: общее описание и конкретные примеры // Экономика и управление. 2009. № 12 (50). С. 13-25.

- Гулин К.А., Антонов М.Б. Теоретические аспекты агент-ориентированного моделирования развития лесного комплекса // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. Т. 10. № 6. С. 59-74.

- Bonabeau E. Agent-based modeling: Methods and techniques for simulating human systems. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2002, vol. 99, pp. 7280-7287. DOI: 10.1073/pnas.082080899

- O'Sullivan D., Haklay M. Agent-based models and individualism: Is the world agent-based? Environment and Planning A: Economy and Space, 2000, vol. 32 (8), рр. 1409-1425. DOI: 10.1068/a32140

- Bandini S., Manzoni S., Vizzari G. Agent Based Modeling and Simulation: An Informatics Perspective. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 2009, vol. 12 (4). Available at: http://jasss.soc.surrey.ac.uk/12/4/4/4.pdf