Общие подходы и западный опыт управления и финансирования образовательных процессов вуза

Автор: Ананова Оксана Геннадьевна

Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu

Рубрика: Социально-экономические и общественные науки

Статья в выпуске: 1-1 (62) т.12, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены важнейшие финансово-экономические модели управления и финансирования образовательных процессов вуза. Приведены подходы, базирующиеся на трех моделях: финансирование осуществляется либо государством, либо частными инвесторами, либо по смешанному принципу. Проанализирован западный опыт, основанный на англосаксонской и континентальной моделях. Дан сравнительный анализ основных характеристик российских и западных университетов.

Финансово-экономические модели, государственное финансирование, англосаксонская и континентальная модели, образование, университет

Короткий адрес: https://sciup.org/14249737

IDR: 14249737 | УДК: 330(075.8)

Текст научной статьи Общие подходы и западный опыт управления и финансирования образовательных процессов вуза

Введение. Важнейшие финансово-экономические модели управления образовательными процессами вузов основаны на различиях в финансировании. При этом определяющей характеристикой модели является выявление роли государства в этом процессе.

Модели финансирования высшего образования. Вначале проанализируем общие подходы, затем исследуем две наиболее распространенные в мире модели.

Первая модель. В странах ЕС, как и в России, экономическая модель, в которой главная роль в финансировании образования принадлежит государству, является общепризнанной. Исходя из этой модели «образование должно обеспечивать всестороннее развитие индивидов, являться заботой всего общества и быть свободным от доминирующего влияния большого бизнеса» [1].

Важным направлением в развитии образовательных услуг является улучшение их качества. С этой целью в рассматриваемой модели предполагается принятие различных мер: увеличение численности и повышение квалификации преподавательского состава, рост его заработной платы, увеличение финансовой поддержки студентов, улучшение материально-технической базы университетов. Осуществление этих мер требует значительных финансовых затрат со стороны государства, а реальные возможности государственной поддержки зависят от приоритетов политики страны, от размеров ВВП и его доли, выделяемой на образование.

Вторая модель. В рыночных условиях получила развитие другая финансово-экономическая модель образования, ориентированная на свободный рынок. Согласно данному подходу (в отличие от предыдущей модели), роль государства в финансировании образования должна быть ограничена. Считается, что государство не в состоянии нести увеличивающиеся расходы на образование, и бесплатным должно быть только общее среднее образование. Сторонники рассматриваемой модели, опираясь на теорию «человеческого капитала», считают, что выгодой от образования пользуются люди, получившие диплом. «Приобретенные за время обучения культурные и профессиональные навыки отличают их от людей малоквалифицированных или вообще не имеющих квалификации и впоследствии обеспечивают им более высокие доходы по сравнению с доходами тех, кто не имеет высокой профессиональной квалификации» [2]. По мнению западного исследователя Н. Барра, факт того, что какое-то благо является правом человека, не означает, что оно должно финансироваться за счет налогоплательщиков.

В противовес аргументации за расширение платности высшего образования сторонники государственного финансирования приводят следующий довод о том, что образование создает высокий положительный внешний эффект, получаемый не только людьми с высшим образованием, но и обществом в целом. Этот факт обусловливает необходимость государственного фи- нансирования образовательных услуг. Кроме того, в модели платного образования нарушается принцип равных стартовых возможностей.

Третья модель. Данная модель финансирования основана на принципах государственного рынка. Теоретической базой рассматриваемой модели служит концепция так называемого гуманного капитализма и активного государства. В данной модели основным принципом является обеспечение равных стартовых возможностей для представителей разных слоев общества. Объемы государственного финансирования должны остаться неизменными, по крайней мере не уменьшаться, но предполагается, что обучаемый тоже должен нести определенные расходы на свое образование. Сторонники данной точки зрения, в частности Н. Барр, поддерживают данный принцип и полагают, что хотя образование и создает положительный эффект для всего общества, индивидуальные выгоды не менее значительны. По этой причине будет и справедливо, и экономически эффективно, чтобы сами учащиеся или непосредственно заинтересованные в их обучении лица, несли часть расходов [2]. Эта модель открывает путь к частичной приватизации системы образования и заключения договоров на подготовку студентов фирмами для выполнения образовательной деятельности.

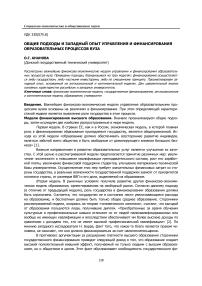

В странах с развитой рыночной экономикой выделяются две принципиально различные модели финансирования высшего образования [1], известные как англосаксонская и континентальная (см. рисунок).

Модели финансирования высшего образования

Необходимо отметить, что и англосаксонская, и континентальная модели финансирования образования неслучайно возникли в соответствующих странах. Они являются частью общей институциональной модели общества и определяются существующим соотношением рыночного и государственного методов регулирования экономики, общей архитектурой системы образования и сложившимися академическими традициями, устоявшимися в обществе рыночными или социальными ценностями, восприятием высшего образования как частного или общественного блага. Стремительное движение российского высшего образования от континентальной модели к англосаксонской модели финансирования таит в себе определенную опасность, так как оно не подкреплено соответствующими институциональными изменениями ни в самой системе образования, ни в обществе. Тем не менее дальнейшее изменение пропорции между бюджетными и коммерческими студентами в пользу студентов, обучающихся на платной основе, потребует развития в России эффективной системы образовательных кредитов, которые являются одной из основных форм финансовой поддержки студентов в рамках англосаксонской модели. Развитие системы кредитования студентов должно расширить финансовую базу высшего образования. Эта система создает для учащихся стимулы к достижению высоких результатов в учебе, так как они осознают необходимость возмещения полученных средств. Некоторые страны, используя системы кредитования студентов, осуществляют переход от государственных схем кредитования к системе банковских кредитов. По мнению ряда исследователей, это обосновывается тем, что многие относят образование к частным индивидуализированным благам, следовательно, «финансовую ответственность за получение этого блага должно нести не общество, а студенты» [3].

С точки зрения экономической теории, высшее образование рассматривается как инвестиции: индивид принимает решение об обучении в высшем учебном заведении, взвешивая издержки и выгоды (рассматривать обучение как инвестиции в человеческий капитал предложено Г. Беккером [4]). Выгоды могут заключаться в том, что по окончании университета данный человек будет востребован на рынке труда, ему будет предложена более высокая заработная плата по сравнению с теми, у кого нет высшего образования. В качестве издержек можно назвать недополученную заработную плату во время обучения (если бы студент не учился, а сразу после школы устроился бы на работу), а также затраты, связанные непосредственно с обучением в вузе. Сюда можно отнести не только плату за обучение, но и оплату репетиторов перед поступлением, расходы на жилье и питание на время обучения и т. д. Можно сделать вывод о том, что индивид примет решение о продолжении обучения после школы в случае, если выгоды превысят издержки, а также, если он будет способен оплатить обучение в вузе.

В целом страны Западной Европы и Северной Америки обладают достаточно развитой системой финансовой помощи студентам, получающим высшее образование. Правда, финансирование реализуется путем различных механизмов, которые во многом определяются тем, как устроена образовательная система, а также участием государства. Это и государственное субсидирование, и финансирование через образовательные (благотворительные) фонды (выделение грантов, стипендий), и трансферты, предоставляемые университетами из собственных средств (стипендии, субсидии), и система кредитования студентов (выдача образовательных кредитов на период обучения).

Взвешивая все преимущества и недостатки государственного рыночного управления высшим образованием, мы склоняемся к мнению большинства западных экспертов, которые считают наилучшим путем решения экономических проблем высшего образования смешанное финансирование его развития, так как именно эта система совмещает в себе основные элементы и государственного регулирования, без которого сложно представить полноценное функционирование системы высшего образования и рыночную составляющую. Однако и здесь есть определенные проблемы. Так, весьма трудно определить, каким должно быть соотношение государственного и частного финансирования, прежде всего из-за сложности количественной оценки внешних и индивидуальных выгод от инвестиций в высшее образование.

Реформы систем финансирования высшего образования в странах Западной Европы в 80–90-е гг. были нацелены на активизацию рыночных тенденций. Именно в 80-х гг. во многих странах произошли существенные изменения в объемах и механизмах финансирования учреждений высшего образования. В ряде стран объем финансовой поддержки высшего образования был снижен, а учебные заведения столкнулись с необходимостью поиска новых источников финансирования, в частности, в виде средств, предоставляемых промышленными и коммерческими структурами на исследовательскую работу, для развертывания непрерывного образования или подготовки кадров для них. Усиление влияния рынка предполагало, кроме диверсификации источников финансирования высшей школы, роста доходов вузов, получаемых за предоставляемые ими услуги, проведение политики, направленной на увеличение вклада студентов и нанимателей выпускников вузов в финансирование высшего образования.

Российские университеты демонстрируют как сходство с западными университетами, так и значительные отличия. Последнее обусловлено особенностями внешней и внутренней среды развития отечественных университетов, связанными с различиями экономико-правовых норм регулирования деятельности вузов.

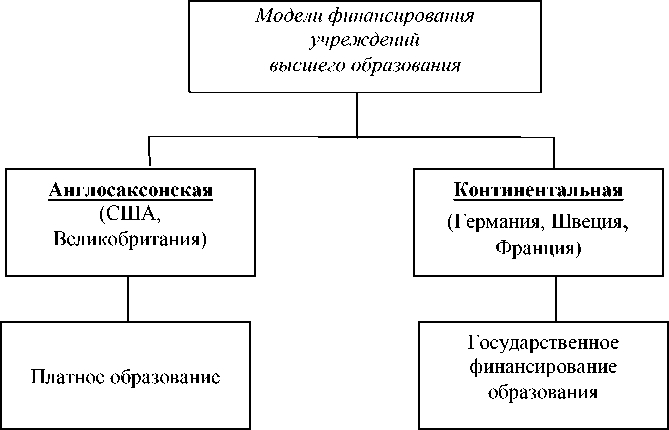

Сравнительный анализ основных характеристик российских и западных университетов приведен в таблице, составленной по материалам [5].

Основные характеристики российских и западных университетов

|

Характеристики |

Западные университеты |

Российские университеты |

|

1 |

2 |

3 |

|

Период возникновения |

XI–XII вв. |

XVIII в. |

|

Предпосылки возникновения |

Потребности средневековой экономики в квалифицированных кадрах, логика развития науки. |

Потребности развития государства, инициатива возникновения принадлежала верховной государственной власти. |

|

Предыстория возникновения |

Развитие городской профессиональной и гражданской культуры, ремесленной экономики, наличие античного культурного наследия и опыта профессионального обучения (гильдии), высокое влияние церкви в обществе. |

Отсталая феодально-крепостническая экономика, отсутствие гражданских свобод и традиций свободомыслия, отсутствие научных исследований, ограниченная и слабая система образования, высокое влияние церкви в обществе. |

|

Роль государства в возникновении и функционировании |

Координирующая и регулирующая роль, влияние через общий законодательный и экономический климат. Степень влияния различается по странам. |

Доминирующая, жесткое государственное влияние на содержание образования и НИОКР, преимущественно государственное финансирование. |

|

Степень автономии |

Исторически весьма высокая (в большинстве стран и городов), самостоятельность в определении и реализации стратегии развития. |

Низкая, главная роль принадлежит государственным органам управления образованием. |

|

Управление |

Общее руководство – коллегия профессоров (Ученый совет). Оперативное управление – ректор (выборная должность). |

Общее руководство – Ученый совет. Оперативное управление – ректор (выборная должность). |

|

Организационная структура |

Дивизиональная (факультеты, кафедры по дисциплинам и отраслям). XX в. – появление междисциплинарных подразделений. |

Дивизиональная (факультеты, кафедры по дисциплинам и отраслям). XXI в. – появление междисциплинарных подразделений. |

|

Организация образования |

Двухуровневая по специальности – бакалавриат (4 года), магистратура (6 лет). Подготовка студентов – на кафедрах и факультетах. XX в. – появление междисциплинарных и многопрофильных форм подготовки. |

Постепенное становление бакалавриата и магистратуры при фрагментарном сохранении одного уровня – специалист (5 лет). Подготовка студентов – на кафедрах и факультетах по дисциплинам и отраслям. |

|

Технологии обучения |

Пока преобладают традиционные – лекции, семинары, экзамены и т.д. Быстрое развитие инновационных технологий – проблемноориентированных, дистанционных, с использованием компьютеров. |

Пока преобладают традиционные – лекции, семинары, экзамены и т. д. Распространение инновационных технологий замедляется отсутствием средств на развитие материальной базы. |

|

Организация и роль научных исследований |

Ведущая, единство образования и НИР, престиж профессора зависит от качества его научной работы. Развитие междисциплинарных исследований в кооперации с другими вузами и промышленностью. |

В результате государственной политики – второстепенная, университет – в первую очередь образовательное учреждение. |

|

Роль в обществе |

Высокий престиж, органический элемент общественной жизни, основной институт высшего образования и научных исследований. |

Основной институт высшего образования, роль в науке ниже. Престиж достаточно высок. |

|

Виды |

Классические. Технические. Специализированные |

Классические. Технические. Специализированные |

|

Источники финансирования |

Государственный бюджет, региональные бюджеты, плата за обучение, государственные образовательные кредиты, контракты и гранты, спонсорские взносы и др. |

Государственный бюджет (подавляющая часть), региональные бюджеты (редко), плата за обучение на коммерческой основе, хоздоговоры, гранты и др. |

Окончание таблицы

|

1 |

2 |

3 |

|

Формы собственности |

Государственные, частные |

Государственные, частные |

|

Внешняя среда |

До XVII–XVIII вв. – феодальное общество, иерархичное, с жесткими регулятивными механизмами, высоким влиянием церкви. После XVIII в. – динамичная рыночная экономика с регулирующей ролью государства, ограничители – в основном финансовые. |

Весь период существования – жесткое государственное регулирование, иерархичная инерционная экономика (XVIII–XIX вв. – феодально-крепостническая, XX в. – командно-административная) с ведущей ролью государства. 1-я пол. 90-х гг. XX в. – краткий период либерализации деятельности. Большое влияние идеологии. |

Заключение. Исторически сложилось так, что западная высшая школа часто сталкивалась с поиском новых форм финансирования во времена экономических кризисов, когда существенно сокращались поступления в бюджет вузов. Привлечение дополнительных средств в такие периоды позволило сохранить образовательный потенциал высшей школы. Ряд направлений развития образовательных процессов западных университетов рационально использовать и для российских вузов.

Список литературы Общие подходы и западный опыт управления и финансирования образовательных процессов вуза

- Ишина И.В. Модели финансирования образования/И.В. Ишина//Экономика образования. -2003. -№ 4.

- Barr N. Higher Education Funding/N. Barr//Oxford Review of Economic Policy. -2004. -Vol. 20, N 2 (Summer). -P. 264-283.

- Тилак Дж. Основные тенденции в финансировании высшего образования в мире/Дж. Тилак//Экономика образования. -2006. -№ 5.

- Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход/Г. Беккер//Избранные труды по экономической теории. -М.: ГУ ВШЭ, 2003. -672 с.

- Шишова О.Н. Стратегия обеспечения конкурентоспособности университетских комплексов в условиях реформирования образования: дис.... канд. экон. наук. -СПб., 2009. -160 с.