Обследование прибрежных территорий озера Манжерок

Автор: Бородовский А.П., Бородовская Е.Л.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521323

IDR: 14521323

Текст статьи Обследование прибрежных территорий озера Манжерок

Горная долина Нижней Катуни относится к территориям с высокой плотностью расположения разновременных и разнотипных археологических памятников [Бородовский, Бородовская, 2001; Бородовский, 2004; Бородовский, Бородовская, 2005]. Объекты археологического наследия находятся как в современном створе долины, так и на ее древних участках, таких как Манжерокское озеро. Оно расположено на правом берегу р. Катуни в 2 км. от с. Манжерок Майминского района республики Алтай [Селедцов, Шпилеков, 2000, с. 72-75]. Уровень воды озера лежит на 88 м. выше уровня р. Катунь. Возникновение водоема связано с эволюцией долины р. Катунь. В прошлом р. Катунь в районе современного с. Манжерок делала крутой поворот вправо, огибая отрог левого коренного склона, образуя излучину. Ее долина пролегала правее гранитного останца близ правого коренного склона у подножья г. Синюхи, там, где сейчас находится Манжерокское озеро. В дальнейшем, по мере подъема горной страны и эрозионной деятельности воды р. Катунь отбросила излучину и пробила себе новый путь поперек гранитного острога левого коренного склона, выпрямив свое русло и образовав новую долину – узкий порожистый участок. На этой территории в устье р. Едрала (Еловый ключ) во второй половине 70-х годов ХХ века академиком А.П. Окладниковым, В.И. Молодиным и В. Т. Петриным были обнаружены поздние палеолитические памятники Манжерок-1,2, а так же Едрала-1,2,3,4 [Молодин, Петрин, 1985; Молодин, Петрин, 1990].

Современное Манжерокское озеро имеет форму эллипса, вытянутого с юго-запада на северо-восток. Площадь водного зеркала 376 250 кв. м., протяженность береговой линии 2687 м., длина 1112 м., ширина 430 м., объем воды 810312 к.м. Наибольшая глубина (изобата) составляет до 3 м. и располагается в центральной части озера.

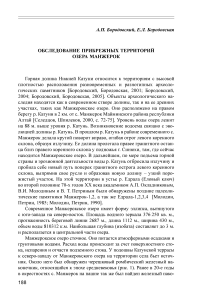

Манжерокское озеро сточное. Оно питается атмосферными осадками и грунтовыми водами. Расход воды происходит за счет поверхностного стока, испарения и отчасти подземного стока. У подошвы Катунской террасы к северо-западу от Манжерокского озера на территории села бьет источник. Около него был обнаружен черешковый ромбический железный наконечник, относящийся к эпохе средневековья (рис. 1). Ранее в 20-е годы в окрестностях с. Манжерок на пашне так же был найден железный нако-

Рис. 1 Археологические памятники и случайная находка из окрестностей Манжерокского озера.

нечник стрелы. Количество пашен вокруг села Манжерок в прошлом и настоящем существенно ограничено. Часть из них в настоящее время после длительного перерыва в использовании заросла. В частности участок пашни на левом берегу долины р. Едрала сегодня полностью зарос молодыми деревьями и кустарниками.

Случайные находки с таких участков можно рассматривать в качестве особой разновидности археологических источников или считать признаками культовых или погребальных комплексов. Один из таких культовых комплексов Манжерок-5 (рис. 1/1), располагался у Манжерокских порогов [Бородовский, Бородовская, 2005; Бородовский, Ойношев, Соёнов… 2005, с.31].

На северо-восточном и юго-восточном краю озера расположены склоны г. Синюха (1200 м.). Крутизна их составляет 30-40 градусов. Вследствие этого ровные прибрежные участки на указанной территории относительно не велики. Ширина их составляет не более 500 – 800 м. На этом участке в озеро впадает несколько ручьев, заболачивая большую часть восточного побережья.

На юго-восточной оконечности озера р. Едрала, правый приток р. Катунь так же имеет, вбирает в себя несколько безымянных ручьев на участке своей предустьевой долины, до впадения в р. Катунь. Подошва горного склона сложена из магматических пород: авгитовыми и полево-шпатными порфирами, содержащими жильный кварц, роговую обманку. На расстоянии более 2,5 км. от современного русла р. Катуни ее правый приток р. Едрала делает крутой поворот с востока на север. В самом начале этого участка русло реки обнажает выходы кварцевой жилы, которая очевидно представляла интерес для поиска сырья необходимого для изготовления каменных орудий. На этой территории обнаружена мастерская Еловый Ключ-3 (рис. 1/6). В русле р. Едрала и по ее берегам осуществлены сборы многочисленных предметов первичного и вторичного расщепления, включая отщепы, пластины и единичные призматические нуклеусы. Ниже по течению на дороге, проходящей по правому берегу р. Едрала, выявлено еще одно местонахождение каменного инвентаря. Морфология каменных артефактов позволяет отнести их к заключительному периоду каменного века и возможность датировать периодом мезолита, так же как и археологические памятники Манжерок-1,2. Не исключено, что именно с этой территории на указанные объекты поступало сырье для изготовления орудий.

На участке слияния р. Едрала с безымянным ручьем выявлен не атрибутированный поселенческий комплекс Еловый Ключ-2 (рис.1/5). Он расположен на мысовом возвышении при слиянии безымянного ручья с р. Едралой и истока ручья, впадающего с юго-юго-запада в Манжерок-ское озеро.

На устье безымянного ручья, впадающего в р. Едрала, выявлены единичные сборы каменного инвентаря Еловый Ключ-1 (рис.1/4), идентичного находкам на мастерской Еловый Ключ-3.

Недалеко от устья безымянного ручья, впадающего с юго-юго-запада в озеро, на его правом берегу обнаружена каменная стела Манжекрокс-кое Озеро-1 (рис.1/3) [Бородовский, 2003]. На одной из плоских граней несколько выше середины предмета выбита горизонтальная линия. Это изображение вполне позволяет предположить, что представленный предмет является оленным камнем. Первоначальное расположение объекта установить крайне затруднительно. Поскольку, по словам местных жителей, на этом участке осуществлялось изменение русла ручья и выравнивание поля. Однако, находка каменного изваяния явно связанного с центральноазиатской традицией в районе Манжерокского озера не случайна. Поскольку в его окрестностях на левобережье р. Катунь встречаются самые северные петроглифы эпохи палеометалла Теплый ключ [Бородовс-кий, Бородовская, 2005], Усть-Уба [Кирюшин, Горбунов, Даньшин, 2007, С. 58]. Датировку каменного изваяния следует отнести к позднебронзовому – раннескифскому времени.

Северо-западный берег Манжерокского озера представлен высокой террасой р. Катунь. Она сложена из песка, гальки и валунов. Растительность на этом участке в основном представлена березой, ивой, кустарниками и хмелем.

Ближе к кромке Катунской террасы расположен сосновый бор. На этом участке в районе современного кладбища с. Манжерок (старое кладбище находилось в пределах современного села у несуществующей церкви) при рытье могил фиксировались случаи разрушения более древних скорченных захоронений, обложенных по кольцу галечником.

Залесенность берегов Манжерокского озера в прошлом была несколько иной, чем в настоящее время. Этому способствовал целый ряд факторов. С середины 50-х и особенно с конца 70-х гг.. XIX в. на территории Горного Алтая наблюдается резкое повышение интенсивности прироста деревьев и продвижение интенсивности прироста деревьев и продвижение лесной растительности вверх по склонам [Адаменко, 1986, с.113]. С другой стороны, по свидетельству местных краеведов (Н.М. Воробьева) – еще в середине ХХ века деревьев на горах в районе сел Манжерок (Майминского района РА) и с. Талда (Алтайского района Алтайского края) было меньше. Этому способствовало разведение скота и обустройство покосов на горных склонах.

В 50-е годы прошлого столетия открытый южный край побережья Ман-жерокского озера был занят лесопитомником, на территории которого был высажен сосновый лес. Любопытно, что данные алтайской мифологии так же содержат косвенную информацию о различной степени растительного покрова горных склонов. В одной из легенд г. Синюха и Бабырган, борющиеся друг с другом бросаются друг в друга кустами.

В целом, исследования побережья и сопредельных территорий Манже-рокского озера позволили выявить ряд разновременных археологических памятников.

Все они расположены на юго-юго-западном краю озера, что соответствует створу древней долины р. Катунь до изменения ее современного русла ниже уровня Манжерокского озера на 88 м. Соответственно возраст памятников эпохи камня (Еловый Ключ-3,1) может быть соотнесен с такими комплексами как Манжерок-1,2.

На этом же участке расположены объекты эпохи палеометалла (Манже-рокское озеро-1, Еловый ключ-2).

Следует подчеркнуть, что южная оконечность Манжерокского озера является одним из пунктов (стела Манжерокское озеро-1) естественной северной границы распространения наскальной центральноазиасткой изобразительной традиции, сформировавшейся в эпоху палеометалла.

В связи с началом строительства на восточном берегу озера и склона г. Синюха международного Манжерокского горно-лыжного комплекса необходимо проведение дальнейшего тщательного археологического обследования его побережья с закладкой на этой территории рекогносцировочных раскопов.