Обувные подковки из раскопок в Московском Кремле

Автор: Осипов Д.О., Коваль В.Ю., Смирнов А.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 268, 2022 года.

Бесплатный доступ

При раскопках, проводившихся в 2019-2021 гг. Институтом археологии РАН на территории Большого сквера Московского Кремля, собрана репрезентативная коллекция железных обувных подковок, отбиравшихся из хорошо датированных слоев. Благодаря этому возможно уточнить время появления в Москве и бытования различных типов этой категории археологических находок, процесса их морфологических изменений. Представлен краткий историографический обзор группировки обувных подковок и предложена уточненная классификация, позволяющая проводить статистическую фиксацию массовых находок таких изделий. Поставлен вопрос об источнике восприятия в Восточной Европе моды на обувные подковки.

Археология, московский кремль, обувные подковки, кожевенно-сапожное ремесло, обувная мода

Короткий адрес: https://sciup.org/143180128

IDR: 143180128 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.268.256-272

Текст научной статьи Обувные подковки из раскопок в Московском Кремле

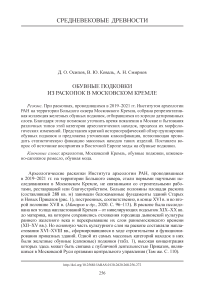

Рис. 1. Раскоп в Большом Кремлевском сквере

I – местоположение раскопа на плане Кремля; II – план раскопа а – фундаменты Новых Приказов (1675–1770 гг.); б – фундаменты Старых Приказов (1591–1675 гг.); в – кирпичное мощение полов Старых Приказов; г – фундаменты XVIII в.; д – законсервированные зоны, где культурный слой XII–XVII вв. не разбирался

Таблица 1. Схема систематизации подковок

|

о о m |

m |

S |

2 |

о |

Й |

co |

о |

||||||

|

о s £ 4 |

-^ |

oo |

^ |

||||||||||

|

to M £ g |

a C to |

СЧ |

to |

||||||||||

|

c3 |

|||||||||||||

|

^ |

to |

||||||||||||

|

c3 |

|||||||||||||

|

a g § |

СЧ |

to |

|||||||||||

|

c3 |

|||||||||||||

|

-^ |

to |

c-l |

r-l |

||||||||||

|

c3 |

|||||||||||||

|

G Й О у я Й а к to а s g |

a g § Ph ro |

a w |

СЧ |

to |

oo |

||||||||

|

c3 |

O1 |

a- |

co |

Ox |

|||||||||

|

^ |

to |

O1 |

CO |

||||||||||

|

c3 |

^ |

^ |

CO |

||||||||||

|

2 p a g4 з 8 (J Й |

СЧ |

to |

oo |

||||||||||

|

c3 |

^H |

^H |

|||||||||||

|

^ |

to |

||||||||||||

|

c3 |

|||||||||||||

|

« g ” _g |

03 a о g а к ro |

'a a G о о P< 3 о |

СЧ |

to |

r-l |

O |

^ |

CO |

|||||

|

c3 |

co |

CO |

|||||||||||

|

-^ |

to |

^ |

^ |

O1 |

^ |

||||||||

|

c3 |

|||||||||||||

|

о “ |

СЧ |

to |

m |

Ox |

CH |

m |

co |

GO |

|||||

|

c3 |

^H |

co |

ЧТ |

||||||||||

|

^ |

to |

O1 |

a- |

О |

|||||||||

|

c3 |

|||||||||||||

|

о & и |

S о “ |

HI |

to |

O1 |

^H |

^H |

ЧТ |

||||||

|

c3 |

|||||||||||||

|

^ |

to |

||||||||||||

|

c3 |

|||||||||||||

|

g § Он к m |

s § “ m |

СЧ |

to |

r-l |

r-l |

^ |

|||||||

|

c3 |

|||||||||||||

|

-^ |

to |

||||||||||||

|

c3 |

|||||||||||||

|

a cS S о “ |

HI |

to |

^H |

^H |

|||||||||

|

c3 |

|||||||||||||

|

to |

|||||||||||||

|

c3 |

|||||||||||||

|

a к а p a О |

О a о G 8 5 a a о ^ 0 |

a a m |

О / e / / a / О |

я |

h4 p a о ы К > -; x |

7 |

7 |

> X a ? tn |

> X « 6 X 65 5 m a |

X н4 ? to |

О о m |

||

-

1. Подковка полуовальной формы.

-

2. Подковка полукруглой формы.

-

а) подковка на узкий каблук (диаметр менее 5 см).

-

б) подковка на широкий каблук (диаметр более 5 см).

Среди археологов России на сапожные подковки первым обратил внимание Б. А. Колчин (1959. С. 110), выделивший два типа крепления пластины к каблуку: на шипах и на гвоздях 1 . В качестве попутного материала подковки рассматривались в работах по изучению сапожного ремесла ( Изюмова , 1959. С. 214) и кузнечного дела ( Никитин , 1971. С. 42). Анализируя кузнечные изделия XVI– XVII вв., А. В. Никитин добавил еще один тип подковок с комбинированным способом крепления пластины (на шипах и гвоздях одновременно). В дальнейшем, вместе со способом крепления, исследователи стали указывать метрические характеристики пластин, отличавшихся многообразием форм и размеров ( Левко , 1984. С. 48).

О времени появления обувных подковок среди исследователей нет единого мнения. В целом ряде публикаций они упоминаются без разделения на хронологические группы ( Лабутина , 1994; Гайдуков , 1992). По материалам раскопок города Болгара, самые ранние подковки датировались в широких пределах XI– XVI вв. ( Савченкова , 1996. С. 5–88). Их основа имела форму бруска арочной формы, крепившегося к каблуку с помощью шипов (рис. 2: 1 ). Более точную дату появления подковок на памятниках Средней Волги долгое время получить не удавалось. В археологической литературе встречаются лишь упоминания этой категории находок, без подробного описания и датировок ( Измайлов, Не-дашковский , 1993. С. 78; Ситдиков , 2006. С. 90; Казаков , 1993. С. 117–129; Ва-лиулина , 2015. С. 71–98). Однако анализ материалов раскопок Института археологии РАН в Болгаре в 2012–2018 гг. позволяет датировать появление подковок в этом городе не ранее середины XIV в. 2

Обувь с «железными набойками», зафиксированную на Неревском раскопе, новгородские исследователи первоначально также относили к XIV в. ( Изюмова , 1959. С. 214). К сожалению, эта необоснованно удревненная датировка успела попасть в целый ряд работ, посвященных городскому быту и ремеслу (Древняя Русь, 1985. С. 270; Рабинович , 1988. С. 175 и др.; Левко , 1984. С. 47–48).

Самую позднюю дату появления подковок предлагают белорусские коллеги. По материалам Гродно ( Трусау, Собаль, Здановiч , 1993. С. 62), Минска и Полоцка, это происходит не ранее второй половины XVII в. ( Тарасов , 1989. С. 171), что плохо согласуется с их распространением в Польше, где их вместе с новыми моделями сапог и туфель фиксируют в середине XVI в. ( Meyza , 1999. S. 161–167) (рис. 2: 9 ). Новейшие исследования в Беларуси показывают, что и там подковки распространяются в XVI в. ( Колединский , 2021. C. 178). В Центральной Европе они распространились в это же время под названием «польской» или «венгерской» моды ( Turnau , 1983. S. 96). Однако в Болгарии (Велико-Тырново) врезные обувные подковки с узкой и низкой пластиной, вполне схожие с московскими, зафиксированы уже в комплексах второй половины XVI в. ( Рабовянов , 2015. С. 237. Табл. 63, 1592 – 1594 ) (рис. 2: 10 ).

Появление сапожных подковок в Московском государстве современные исследователи напрямую связывают с распространением наборного каблука (рис. 2: 11, 12 ) и датируют второй половиной XVI в. ( Курбатов , 1995. С. 203). Эту же дату подтверждали материалы прежних раскопок в Москве ( Осипов , 2006. С. 76). До появления подковок подошвы подбивались сапожными гвоздиками с широкой выпуклой шляпкой, что, в частности, отмечает С. Гербер-штейн, побывавший в России в 1517 и 1526 гг. Описывая обувь московитов, он свидетельствует: «…а подошвы у них подбиты железными гвоздиками» ( Гер-берштейн , 1988. С. 117). В то же время, европейские исследователи отмечали, что обувь, подбитая «железом», более характерна для Восточной Европы и русского платья, а не для западных стран ( Swann , 2001. S. 49). Это подтверждают и посещавшие Россию иностранцы. В частности, подковки на обуви царских рынд были замечены итальянским аристократом Рафаэлем Барберини, побывавшим в Московии в 1565 г.: «…на ногах сапоги белые с подковками» ( Барберини , 1842. С. 14–16). К началу XVII в. сапожные подковки уже прочно входят в обиход, о чем свидетельствует Жак Маржерет, находившийся в качестве наемника на русской службе с 1600 по 1605 г.: «…обуваются в сапоги красного и желтого сафьяна с каблуком в три пальца высотой, подкованные как у поляков или венгров» (Россия начала XVII в., 1982. С. 163). Упоминают такие подковки и более поздние иностранные визитеры ( Рейтенфельс , 1997. С. 343; Левинсон , 1945. С. 303; Иностранцы…, 1991. С. 348).

В деловой письменности Московской Руси сапожные подковки, именуемые «подножными скобами», присутствуют с XVII в.: «В казенных погребах 100 скоб подножных, целых и ломаных» (Дополнения…, 1867. С. 99). Известны документы, где говорится о серебряных подковках (Слово и дело государевы…, 1911. С. 231). Однако такими скобами украшались лишь парадные модели, тогда как подошвы повседневной обуви укрепляли обычные железные подковки, которые носились и в царской семье, о чем свидетельствует описание платья царицы Евдокии Лукиничны (1642 г.): «Чеботы отлас бел, кружево золотное кованое, скобы железныя» (Платье, головной и спальный уборы…, 1865. С. 121– 122). Классификация подковок из археологических раскопок в Москве была впервые разработана в конце 1990-х гг. ( Векслер и др. , 1997. С. 114–119). Свою группировку подковок разработал А. А. Адамов на материалах городища Искер, разделивший их по форме края (округлые и приостренные), размерам (малые и большие) и способу крепления (врезные и накладные). Дополнительно им выделены два варианта пластин с уплощенной и ладьевидной формой. Последние, по мнению автора, крепились на носок обуви, предохраняя его от быстрого изнашивания ( Адамов , 2001. С. 116–118).

Авторы монографии, посвященной археологическим исследованиям заполярного города Мангазеи, выделили 3 типа подковок, различающихся способом крепления, а внутри них – многочисленные варианты по сочетанию метрических параметров: ширины, высоты, толщины, а также количества шипов и/или гвоздевых отверстий (Визгалов, Пархимович, 2008. С. 82–83). По мнению О. В. Овсянникова и А. В. Курбатова, которое мы полностью разделяем, количество гвоздевых отверстий напрямую не связано с размерами и формой пластин. На подковках шириной 4–4,5 см может быть по 2, 3 и 5 отверстий, а на пластинах шириной 6,5–8 см – от 2 до 9 отверстий (Курбатов, Овсянников, 1999. С. 269). То же можно сказать и о размерах пластин, которые зависят от размеров обуви и формы каблука (широкий/узкий), менявшейся в зависимости от моды. Определенные вопросы вызывает и типология мангазейских подковок. В частности, первый подтип, имеющий лишь два шипа на концах, составляющий не более 1 % подковок (Визгалов и др., 2011. С. 55), скорее всего, включает плохо сохранившиеся изделия с обломанным у основания центральным штырем либо подковки с закрытыми ржавчиной сквозными отверстиями. В противном случае такая подковка просто не удержится на каблуке.

Иной подход при систематизации обувных подковок предложен для подковок Тобольска И. В. Балюновым. Подковки на шипах разделены им на два подтипа: накладные (с плоской пластиной) и врезные, имеющие пластину бóльшей толщины. Подчеркивая широкое разнообразие форм, автор считает, что вопросы хронологии и классификации обувных подковок, следует решать для каждого памятника в отдельности ( Балюнов , 2012. С. 59). С таким подходом трудно согласиться, поскольку корректно сравнивать материалы с различных памятников возможно только при унификации признаков. Кроме того, мы не можем знать место производства подковок, оказавшихся на том или ином памятнике, поскольку в XVII в. активно формировался всероссийский рынок, что способствовало распространению ремесленных товаров на обширные территории ( Мунча-ев, Устинов , 1997. С. 90–131).

В настоящей работе использована упомянутая выше классификация московских подковок ( Векслер и др ., 1997. С. 114–119), в основу которой был положен системный подход, в соответствии с которым описание вещи делится на подсистемы: материал, технология, морфология и функция ( Щапова и др ., 1990. С. 5). В течение длительного времени подковки изготавливались с помощью ковки из обычного кричного железа ( Колчин , 1959. С. 112; Осипов , 2017. С. 214–216). В археологических коллекциях Москвы известно лишь несколько декоративных изделий, для изготовления которых использован цветной металл ( Осипов , 2006. Илл. 311–313). Поэтому для группировки железных подковок учитывались признаки, относящиеся к двум подсистемам из четырех – морфология и функция.

По пропорциям эти предметы разделяются на четыре группы:

-

1. Пластина высокая и узкая (рис. 2: 2 ).

-

2. Пластина высокая и широкая (рис. 2: 3 ).

-

3. Пластина низкая и узкая (рис. 2: 4 ).

-

4. Пластина низкая и широкая (рис. 2: 5, 6 ).

У групп 1 и 3 выделяется два варианта. Первый – с округлой задней кромкой, второй – с заостренным выступом на задней кромке (рис. 2: 4 ).

Помимо пропорций пластины и наличия/отсутствия у нее заостренного выступа, для классификации использовались три способа крепления (на шипах, на гвоздях и комбинированный). Сочетание этих признаков дало 8 возможных вариантов, которые были выстроены в хронологической последовательности ( Осипов , 2006. С. 76, 77).

В ходе прежних исследований было установлено, что в слоях второй половины XVI в. присутствуют лишь врезные подковки, крепившиеся с помощью шипов. Комбинированные пластины получают распространение в XVII в.

и какое-то время сосуществуют с врезными подковками. В слоях второй половины XVII в. врезные подковки уже практически не встречаются. Набивные пластины появляются не ранее второй половины XVIII столетия (Там же. С. 80–85). К самым ранним московским находкам, датированным серединой – второй половиной XVI в., относились немногочисленные врезные подковки с высокой узкой пластиной, что подтвердили материалы раскопок 2007 г. в Тайницком саду Московского Кремля ( Осипов , 2014. С. 141, 142).

Коллекция подковок из раскопок в Большом Кремлевском сквере позволила уточнить полученные ранее выводы и проследить изменение форм московских подковок и способы их крепления на протяжении XVI–XX вв. Систематизируя собранный материал в виде иерархичной классификации, на первом этапе использованы самые общие признаки: способ крепления (общепринятые типы врезных, комбинированных и набивных подковок) и форма пластины (подтипы горизонтальных, вертикальных и брусковидных пластин). На следующем уровне учтены различия в деталях формы пластины: у врезных подковок это форма задней кромки (округлая или с заостренным выступом), у комбинированных пластин – наличие шипа или отверстия в центре пластины. Самый нижний уровень фиксирует различные фасоны каблука, которым соответствует форма подковки: полуовальной или полукруглой формы, а также узкий (диаметр менее 5 см) и широкий (диаметр более 5 см) каблук. Всего выделено 18 фасонов (табл. 1).

Подковки полуовальной формы (рис. 2: 6 ) закрывали большую часть периметра каблука, кроме торцевой его части, тогда как полукруглая (серповидная) подковка (рис. 2: 5 ), крепилась только вдоль задней кромки каблука. Размер подковки (широкая/узкая) соответствует размеру каблука. В новых материалах установлено соотношение узких и широких каблуков, которое у врезных подковок составляло 9/207, у комбинированных – 28/141 (табл. 1). Поскольку для мужской обуви большого размера (длина подошвы 26 см и более) характерны в основном широкие низкие каблуки, а у женских подошв 3 (длиной 24 см и менее) каблуки существенно тоньше и выше, можно уверенно говорить о том, что при раскопках в Большом сквере обнаружены в основном подковки от мужских сапог.

-

3 Конструктивное различие между мужской и женской обувью появляется в России после реформ Петра I. До этого времени половозрастная градация осуществляется, в основном, по размерам подошв.

Рис. 2 (с. 262). Обувные подковки ( 1–3, 5–6 – Московский Кремль)

-

1 – на шипах с вертикальной пластиной; 2 – на шипах с горизонтальной пластиной и заостренным выступом; 3 – на шипах с основой в виде бруска; 4 – на шипах (из раскопок Болгара, XIV в.); 5 – комбинированная с шипом в центре пластины; 6 – комбинированная с шипами на концах пластины; 7 – подковки набивные декоративные, третья четверть XVIII в. (Отдел металла ГИМ); 8 – современные легкие шпоры; 9 – врезная подковка, Польша, XVI в. ( Fedyk, Kotowiz , 2006. Ryc. 9: 5 ); 10 – врезная Подковка, Болгария, XIV в. ( Рабовянов , 2015. Табл. 63: 1592 ); 11 – схема крепления подковки к наборному каблуку (разрез наборного каблука с подковкой) (А – шипы; Б – подковка) ; 12 – наборный каблук с комбинированной подковкой (XVII в. Москва, Зарядье. Раскопки А. Ф. Дубынина 1957 г. ГИМ № 96659/1052 Оп. В 1817/1049)

Послойный отбор позволил посчитать, какое количество находок залегает в каждом из слоев раскопа, проследить время появление подковок, их эволюцию (причем неопределимые подковки плохой сохранности и малые группы, включавшие всего несколько единиц, не влияют на полученные выводы). Нумерация слоев (табл. 1) соответствует полевой стратиграфии раскопа, зафиксированной в отчетах о раскопках. Датировка слоев 2–5 базируется как на надежных стратиграфических и архитектурных реперах (прослойки строительного мусора, откладывавшиеся при строительстве зданий Приказов), так и на обильном монетном материале. Ниже слоя 5 (в слоях 5а и 6) монеты Ивана IV не встречены, там найдены лишь отдельные монеты Василия I и анонимные, что позволяет уверенно датировать слой 5 временем не ранее второй четверти – середины XVI в.

Среди 365 зафиксированных на раскопе подковок врезных – 207 шт., комбинированных – 141 шт., набивных – 2 шт., не определена типовая принадлежность из-за плохой сохранности у 15 подковок. Уже из этой структуры находок ясно, что основная масса этих предметов выпадала в культурный слой на раннем этапе распространения подобных изделий в обувном производстве Москвы (врезные подковки).

Основная масса врезных подковок зафиксирована в слоях, формировавшихся с середины XVI по третью четверть XVII в., на протяжении 100 или чуть более лет. Впоследствии их количество стремительно сокращается, что можно объяснять сменой моды на обувь, использовавшуюся русской аристократией и чиновничеством, особенно – после реформ Петра I (не забудем, что в зданиях Приказов служило именно чиновничество, а посетителями были в основном представители аристократии).

Подавляющее большинство врезных подковок (198 шт.) имеет горизонтальную плоскую пластину. Количество врезных подковок с вертикальной формой основы (2 % от всех врезных подковок, выпавших в культурный слой с середины XVI по третью четверть XVII в.) или бруска (1 %) ничтожно мало.

Распределение находок сапожных подковок по слоям раскопа (табл. 1) показывает, что они полностью отсутствуют в слое 6, а 3 их находки в слое 5а можно уверенно расценивать в качестве случайных, т. е. попавших в этот слой по микроперекопам из вышележащих отложений. Появление подковок в слое 5 происходит внезапно и сразу в большой массе (52 шт.). Это может быть связано с внедрением таких деталей в обувное производство в результате развития технологии изготовления сапог и крепления каблуков или распространением новой моды. Однако нельзя упускать из виду и другой фактор – смену характера использования участка, на котором сделаны такие находки. После пожара, уничтожившего жилые и хозяйственные строения на ранее располагавшейся здесь усадьбе, жилая застройка тут не возобновлялась. Видимо, уже во второй четверти XVI в. территория сгоревшей усадьбы стала использоваться для размещения административных зданий («приказных изб»), т. е. стала публичным местом, посетители которого носили сапоги, подбитые железными подковками. Именно это и привело к накоплению в слое 5 и всех последующих слоях, связанных со сменявшими друг друга административными (приказными) зданиями, большого числа почти целых (отпавших от каблуков с утратой шипов) и сломанных сапожных подковок. Тем самым подковки оказываются еще одним маркером использования изученного участка Кремля в качестве зоны размещения органов центрального управления Русского государства. Становится ясным, что строительство Посольского приказа не было изолированным явлением, появлением одного правительственного здания на данной территории. Более вероятным представляется сценарий передачи под административную застройку значительных площадей к востоку от Архангельского собора, на которых уже при Василии III или в самом начале правления Ивана IV стал формироваться комплекс «приказных изб» как центр управления Русским государством.

Точную дату появления подковок в сапожном производстве Москвы и Руси в целом полученные данные установить не могут, но они свидетельствуют, что уже в середине XVI в. применение таких подковок стало массовым явлением. В это время используются лишь врезные подковки, крепившиеся на шипах. Самыми многочисленными среди них являются горизонтальные пластины с округлой задней кромкой. Врезные подковки с вертикальной пластиной (рис. 2: 2 ) представлены единичными находками. Немногочисленны и врезные подковки с брусковидной основой (рис. 2: 3 ). Среди комбинированных пластин первыми появляются подковки, сохранившие шип в центре пластины, наряду с отверстиями под гвозди (рис. 2: 5 ).

Большое количество врезных подковок в слоях 3 и 3а (87 шт., что составляет 58 % всех подковок, найденных в этих слоях) несколько неожиданно для XVII в. Ведь в отличие от «обычного» городского культурного слоя, содержащего массу раннего материала, поступавшего из многочисленных перекопов (нормальная ситуация на любом дворе), в окружении Приказов такое объяснение не может быть принято: никаких земляных работ тут не производилось, а при строительстве и выкапывании траншей из фундаментных рвов грунт не раскидывался в стороны, а вывозился куда-то за пределы стройки. «Перекопный» характер находок врезных подковок можно допускать лишь для 15 их находок в слое 2 (XVIII в.), когда вокруг здания Новых Приказов постоянно строились галереи на глубоко заложенных столбчатых фундаментах, нарушавших культурный слой на большую глубину.

Врезные подковки с заостренным выступом на задней кромке (рис. 2: 4 ), количество которых (41 шт.) составляет 17,8 % от общего количества врезных подковок, зафиксированных в слоях 3–5, бытовали до начала XVII в. Среди комбинированных и набивных пластин полукруглой и полуовальной формы, которые продолжали использоваться вплоть до XX в., их нет вовсе.

Появление у части подковок заостренного выступа на задней кромке, напоминающего современные легкие шпоры (рис. 2: 8), могло иметь функциональное назначение для «усиления шенкеля»4. Примечательно, что период бытования таких подковок приходится на время (XV–XVI вв.), когда из материальной культуры Руси практически исчезает такой предмет, как шпора (Кирпичников, 1973. С. 145). Прекращение массового использования шпор (вместе с изменением вооружения всадника) историки связывают с появлением поместной конницы – многочисленного дворянского ополчения, которое пришло на смену дружинной рати. Московское поместное войско, состоящее из служилых людей «по отечеству», не могло иметь комплекс наступательного и оборонительного вооружения, характерный для русской конницы предшествующего времени, которую составляли тяжеловооруженные латники-копейщики. Вооружение «служилых людей по отечеству» и манера управления конем соответствовали татарским, что отмечали иностранные визитеры (Герберштейн, 1988. С. 115; Флетчер, 1991. С. 91). В странах Востока, где лошадь не защищал доспех, не было нужды и в мощных рыцарских шпорах. Там появляются комбинированные конструкции, где шпора объединена со стременами (Lacy, 1911. P. 6, 7). Исчезновение в рассматриваемой коллекции подковок с заостренным выступом на задней кромке в начале XVII в. совпадает с возобновлением использования шпор на территории Московского государства, которое происходит в эпоху Смутного времени, либо в период, непосредственно предшествующий ей (Дву-реченский, 2018. C. 22).

Комбинированные подковки появляются лишь в слое 3, т. е. не ранее конца XVI в. В более раннем слое 4 найдена только одна такая подковка и ее можно рассматривать как попавшую в этот слой случайно. Все они имеют только горизонтальную плоскую пластину. Самые ранние из них сохраняют шип в центре пластины. Такие подковки (141 шт.) составляют 39 % собранных при раскопках находок такого рода. Однако в слоях 2–3 (XVII – середины XVIII в.) их доля несколько выше – 52 %.

Полученные статистические данные позволили предметно рассмотреть динамику в количестве отверстий и размерах пластины – под широкий или узкий каблук. Данные о количестве отверстий на комбинированных подковках (табл. 2) показывают процесс роста числа отверстий на подковках: доля подковок с пятью отверстиями возросла от 1/10 в слое 3 до 1/4 в слое 2, тогда как доля подковок с двумя отверстиями сокращалась – от 2/3 в слое 3 до 1/5 в слое 2. Но этот признак можно будет считать эволюционным только в том случае, если это удастся подтвердить на других крупных выборках узко датированного материала.

Таблица 2. Распределение подковок с комбинированным способом крепления по количеству отверстий (шт.)

|

Способ крепления |

Комбинированная (на шипах и гвоздях) |

|||

|

Форма основы |

Горизонтальная плоская |

|||

|

Признаки |

Количество отверстий |

|||

|

Слои |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1. Последняя треть XVIII в. |

– |

1 |

– |

1 |

|

2, 2а. 1670–1771 гг. |

15 |

41 |

1 |

21 |

|

3, 3а. 1591–1670 гг. |

34 |

13 |

– |

5 |

|

Неопределенные |

11 |

|||

К самым поздним формам принадлежат две набивные подковки, зафиксированные в слое XIX–XX вв., которые представляют собой пластины небольшого размера с закругленными концами, крепившиеся к каблуку только с помощью гвоздей. Интересно, что в слоях первой – второй третей XVIII в. набивных подковок не встречено вовсе, что подтверждает полученные ранее выводы ( Осипов , 2006. С. 75–80). Разнообразные формы набивных подковок, появившиеся в конце XVIII в., активно использовались вплоть до второй половины XX в. и исчезли вместе с распространенной практикой обувного ремонта.

Обращение к обувным подковкам из раскопок в Большом Кремлевском сквере позволяет сделать следующие наблюдения:

-

1. Малое количество узких высоких пластин (скоб) и подковок в форме бруска свидетельствует о слабом распространении таких вариантов. Причину их малочисленности следует видеть в неудачной конструкции: широкие плоские пластины закрывают значительно большую часть каблука и не цепляются за неровности поверхности, по которой приходилось ходить.

-

2. К микроэволюционным признакам можно отнести количество отверстий и размер пластины – под широкий или узкий каблук, менявшихся вместе с модой и типом обуви: повседневная/выходная.

-

3. Форму концов (заостренная, округлая, тупая) имеет смысл учитывать лишь у набивных пластин, поскольку комбинированные подковки чаще всего отрываются от каблука и выпадают в слой именно в результате повреждения на концах, где размещались шипы.

-

4. Массовое распространение подковок в Москве фиксируется не позднее середины XVI в. Самые ранние типы имеют форму бруска с шипами, сосуществующие с вертикальными врезными пластинами, которые невозможно разделить по времени в силу малочисленности и недолгого бытования. Практически одновременно с ними в Москве появляются подковки на шипах с горизонтальной пластиной, которые доминируют вплоть до конца XVI в. В конце этого столетия появляются пластины с комбинированным способом крепления, самые ранние из которых имели шип в центре пластины.

-

5. Функциональное назначение заостренного выступа на задней кромке плоских врезных подковок можно предположительно связывать с усилением шенкеля, они могли заменять шпоры в поместной коннице, пришедшей на смену дружинной рати.

-

6. В конце XVI – начале XVII в. подковки на шипах постепенно сменяют комбинированные подковки, наряду с отверстиями под гвозди сохраняющие шип в середине полукруга. Затем появляются комбинированные подковки с шипами, сохранившимися лишь на концах пластины. Форма шипов, форма пластины, ее размерные характеристики, так же как количество отверстий, представляют собой варианты, не показывающие направленной изменчивости, поскольку зависят от моды и размеров обуви. Последними, не ранее середины XVIII в., появляются набивные подковки, представленные в коллекциях российских музеев. Так же датируется появление набивных подковок в Центральной Европе ( Cymbalak , 2007. S. 266. Ryc. 3). На декоративных образцах, изготовленных из цветных металлов, обувная подковка может иметь выступающий с наружной стороны бортик и шипы (рис. 2: 7 ).

Раскопки в Большом сквере Московского Кремля позволили не только уточнить ранее имевшиеся представления, но и подтвердить данные письменных источников о появлении к 1565 г. в Москве сапог, подбитых железными подковками. Если ранее такие свидетельства можно было расценивать как редкое исключение из правила, то теперь стало ясно, что распространение подковок на сапогах – массовое явление того времени. В то же время в более ранние периоды археологический материал показывает полное отсутствие подковок в обувном производстве. Причины появления в Москве сапог, подбитых подковками, к середине XVI в. еще предстоит установить. Казалось бы, наиболее естественным было бы восприятие этой моды с Востока, в частности из Казанского ханства, с которым у Москвы были тесные торговые связи и постоянное военное противостояние. Однако находки подковок с плоской и узкой пластиной из Казанского кремля, судя по их идентичности с русской продукцией второй половины XVI – XVII в. ( Ситдиков , 2006. Рис. 68: 1 – 3 ), относятся уже к периоду после завоевания Казани. Подковки булгарского типа (рис. 2: 1 ) к XV в. в городах Среднего Поволжья встречаются уже очень редко ( Валиулина , 2015. С. 94. Рис. 12: 13 – 15 ), что может свидетельствовать об их выходе из обихода как раз накануне массового распространения таких вещей на Руси. Все это заставляет искать другие направления восприятия Москвой этой новации.

Список литературы Обувные подковки из раскопок в Московском Кремле

- Адамов А. А., 2001. Отчет о работах на территории Тобольского кремля в 2000 г. // Научный архив Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. № 1731. С. 116–118.

- Балюнов И. В., 2012. Обувные подковки г. Тобольска в XVII в. // Гуманитарные науки в Сибири. № 2. С. 56–59.

- Барберини Р., 1842. Путешествие в Московию в 1565 г. // Сын Отечества. Ч. III. № 7. C. 3–50.

- Валиулина С. И., 2015. Предметы вооружения и снаряжения верхового коня Торецкого городского поселения // ТТЗ. Вып. 8. С. 71–98.

- Векслер А. Г., Лихтер Ю. А., Осипов Д. О., 1997. Обувные подковки XVI–XVIII вв. (по материалам раскопок в Москве) // РА. № 3. С. 114–119.

- Визгалов Г. П., Пархимович С. Г., 2008. Мангазея: новые археологические исследования (материалы 2001–2004 гг.). Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан. 296 с.

- Визгалов Г. П., Пархимович С. Г., Курбатов А. В., 2011. Мангазея. Кожаные изделия (материалы 2001–2007 гг.). Екатеринбург: АМБ. 216 с.

- Гайдуков П. Г., 1992. Славенский конец средневекового Новгорода. Нутный раскоп. М.: Наука. 197 с.

- Герберштейн С., 1988. Записки о Московии / Пер. А. И. Малеина, А. В. Назаренко. М.: МГУ. 430 с.

- Двуреченский О. В., 2018. Тушинский лагерь (публикация коллекции В. А. Политковского из собрания ГИМ). М.: ИА РАН. 196 с.

- Дополнения к Актам историческим. Т. X. СПб.: Тип. Э. Праца, 1867. 516 с.

- Древняя Русь: город, замок, село / Отв. ред. Б. А. Колчин. М.: Наука, 1985. 432 с.

- Измайлов И. Л., Недашковский Л. Ф., 1993. Находки предметов вооружения с территории золото- ордынского города Укека из музеев Казани и Саратова // Из истории Золотой Орды. Казань: Фонд им. М. Султангалиева. С. 72–86.

- Изюмова С. А., 1959. К истории кожевенного и сапожного ремесел Новгорода Великого // Труды Новгородской археологической экспедиции. Т. II / Ред.: А. В. Арциховский, Б. А. Колчин. М.: АН СССР. С. 192–222. (МИА; № 65.)

- Иностранцы о древней Москве / Ред.-сост. М. М. Сухман. М.: Столица, 1991. 427 с.

- Казаков Е. П., 1993. Коминтерновское II селище // Археология Волжской Булгарии: проблемы, поиски, решения / Ред. Ф. Ш. Хузин и др. Казань: ИЯЛИ. С. 117–129.

- Кирпичников А. Н., 1973. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси XI–XIII вв. Л.: Наука. 140 с. (САИ; вып. Е1-36.)

- Колединский Л. В., 2021. Верхний замок Витебска (IX–XVIII вв.). Гродно: ЮрСаПринт. 632 с.

- Колчин Б. А., 1959. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого (продукция, технология) // Труды Новгородской археологической экспедиции. Т. II / Ред.: А. В. Арциховский, Б. А. Колчин. М.: АН СССР. С. 7–119. (МИА; № 65).

- Курбатов А. В., 1995. Кожаные изделия шведского периода из раскопок Ивангородской крепости // РА. № 2. С. 198-208.

- Курбатов А. В., Овсянников О. В., 1999. Изделия кожевенного производства в городах Русского Заполярья XVI–XVII вв. (Мангазея) // АВ. № 6. С. 245–271.

- Лабутина И. К., 1994. Раскоп 1967 г. в окольном городе Пскова // Археологическое изучение Пскова. Вып. 2. Псков: Псковский гос. пед. ин-т. С. 6–43.

- Левинсон Н. Р., 1945. Записки Айрмана о Прибалтике и Московии // Исторические записки. № 17. С. 265–307.

- Левко О. Н., 1984. Витебск в XIV–XVIII вв. Минск: Наука и техника. 120 с.

- Макаров Н. А., Коваль В. Ю., Модин Р. Н., Панченко К. И., Яганов А. В., 2020. Новые исследования в Московском Кремле: Раскопки здания приказов // РА. № 3. С. 96–113.

- Мунчаев Ш. М., Устинов В. М., 1997. История России. М.: Инфра-М: Норма. 592 с.

- Никитин А. В., 1971. Русское кузнечное ремесло XVI–XVII вв. М.: Наука. 84 с. (САИ; вып. Е1-34.)

- Осипов Д. О., 2006. Обувь Московской земли XII–XVIII вв. М.: ИА РАН. 202 с. (Материалы охранных археологических исследований; т. 7.)

- Осипов Д. О., 2014. Средневековая обувь и другие изделия из кожи (по материалам раскопок в Московском Кремле). М.: Актеон. 270 с.

- Осипов Д. О., 2017. Коллекция изделий из кожи из раскопок в Зарядье (предварительные итоги) // АП. Вып. 13. М.: ИА РАН. С. 199–226.

- Платье, головной и спальный уборы царицы Евдокии Лукьяновны. 1642 года // Савваитов П. И. Описание старинных царских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, извлеченное из рукописей архива Московской Оружейной палаты. СПб.: Тип. Акад. наук, 1865. С. 121–122.

- Рабинович М. Г., 1988. Очерки культуры русского феодального города. М.: Наука. 309 с.

- Рабовянов Д., 2015. Археологически проучвания в южния сектор на Трапезица. Т. 1. Велико Търново: Фабер. 741 с.

- Рейтенфельс Я., 1997. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии. Падуя. 1680 // Утверждение династии. История России и Дома Романовых в мемуарах современников XVII–XX вв. М.: Фонд Сергея Дубова. С. 231–406.

- Россия начала XVII в. Записки капитана Маржерета, 1982. М.: Ин-т истории СССР АН СССР. 255 с.

- Савченкова Л. Л., 1996. Черный металл Болгара // Город Болгар. Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков / Отв. ред. Г. А. Федоров-Давыдов. Казань: ИЯЛИ. С. 5–88.

- Ситдиков А. Г., 2006. Казанский кремль: историко-археологическое исследование. Казань: Фолиант. 288 с.

- Слово и дело государевы (процессы до издания Уложения Алексея Михайловича 1649 года). Т. 1. М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1911. 593 с.

- Тарасов С. В., 1989. Технология и инструменты кожевенно-сапожного ремесла Полоцка и Минска (XI–XVIII вв.) // Памятники науки и техники. 1987–1988. М.: Наука. 304 с.

- Трусау А. А., Собаль В. Е., Здановiч Н. I., 1993. Стары Замак у Гродне XI–XVIII ст. Мiнск: Навука і тэхніка. 152 с.

- Флетчер Дж., 1991. О государстве Русском // Проезжая по Московии (Россия XVI–XVII вв. глазами дипломатов). М.: Международные отношения. С. 25–138.

- Щапова Ю. Л., Лихтер Ю. А., Столярова Е. К., 1990. Морфология древностей. Киев: Знание. 91 с.

- Cymbalak T., 2007. Wybrane znaleziska podkówek do butów z terenu Czech na tle analogii środkowoeuropejskich // Archaeologica Pragensia. 18 (2006). Praha: Muzeum hlavního města Prahy. S. 263–282.

- Fedyk R., Kotowiz P. N., 2006. Zamczysko. Średniowieczne grodzisko w Sanoku-Białej Górze. Część 1. Sanok: Muzeum Historyczne w Sanoku. 66 s.

- Lacy Ch., 1911. The history of the spur. London: Connoisseur. 82 p.

- Meyza K., 1999. Skarpa warszawska na odcinku od ul. Sanguszki do Trasy W–Z w świetle archeologicznych wierceń badawczych // Światowit. T. I (XLII). Warszawa. S. 161–167.

- Swann J., 2001. History of Footwear in Norway, Sweden and Finland. Stockholm: Akademibokhandelsgruppen AB. 357 s.

- Turnau I., 1983. Polskie skórnictwo. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 203 s.