Обыкновенная кукушка Cuculus canorus и её новые виды-воспитатели в Западной Сибири

Автор: С.П. Гуреев

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 2566 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140312433

IDR: 140312433

Текст статьи Обыкновенная кукушка Cuculus canorus и её новые виды-воспитатели в Западной Сибири

Работа посвящается моим учителям, передавшим нам свои знания, навыки и любовь к орнитологии, Сергею Петровичу Миловидову и Сергею Степановичу Москвитину

Материалы для настоящего сообщения собраны в Томской области в 1974-1991 и 2012-2025 годах, в Тисульском районе Кемеровской области (северные низкогорья Кузнецкого Алатау) в 1978-1993 годах, в Ширин-ском районе Республики Хакасия (Кузнецкий Алатау) в 1981-1985 годах. Специальных учётов гнёзд потенциальных видов-воспитателей с целью изучения экологии обыкновенной кукушки Cuculus canorus мы не проводили. Но за многолетний период наблюдений, в том числе стационарных исследований в Кузнецком Алатау, получены обширные материалы по гнездованию многих фоновых видов воробьиных птиц (более 2000 гнёзд 28 видов), которые являются основными или дополнительными хозяевами этой кукушки. Всего нами обнаружено 34 случая нахождения яиц и 6 случаев выкармливания птенцов обыкновенной кукушки у 16 видов воробьиных птиц и одной гибридной пары лугового Saxicola rubetra и черноголового S. maurus чеканов. Из них 16 находок сделаны в Томской области и 24 – в Кузнецком Алатау (см. таблицу). Часть этих яиц вместе с кладками птиц-хозяев, найденных в 1970-1980 годах, были коллектированы для точного описания окрасочных морф и документального подтверждения фактов паразитирования обыкновенной кукушки на этих видах.

Для 5 видов: горная трясогузка Motacilla cinerea, индийская камышевка Acrocephalus agricola, камышевка-барсучок Acrocephalus schoeno-baenus, славка-мельничек Sylvia curruca, сибирский жулан Lanius cris-tatus, – факт паразитирования обыкновенной кукушки отмечен нами впервые для Западной Сибири, а для синего соловья Luscinia cyane – впервые для всего ареала на территории России. Частично информация о некоторых наших находках яиц кукушек была опубликована ранее (Гынгазов, Миловидов 1977; Миловидов и др. 1979; Гуреев 1989; Гуреев, Торопов 2023; Балацкий 1990, 2021; Балацкий, Бачурин 1999а). В на- стоящем сообщении приведена информация с анализом частоты случаев паразитирования обыкновенной кукушки на этих видах в Западной Сибири. Русские и латинские названия видов птиц приведены по: Коблик, Архипов 2014.

Горная трясогузка Motacilla cinerea (Tunstall, 1771). Горная трясогузка как воспитатель обыкновенной кукушки известна с середины ХХ века, но распространение этой расы, очень близкой по окраске к яйцам видов-хозяев (горной и желтоголовой трясогузки M. citreola) ограничено горными территориями Средней Азии. По одному случаю таких находок известно с территории Кавказа и Дальнего Востока. По сути, все авторы (Мальчевский 1987; Фоттелер 1990; Нумеров 1993; Ковшарь 2002) ссылаются на 10-11 находок яиц или птенцов кукушки в гнёздах горных трясогузок на Западном и Северном Тянь-Шане (Заилийский Алатау), описанные ещё в 1960-е годы. Так, в районе Большого Алматинского озера у горной трясогузки в тот период яйца кукушки были обнаружены в 4 гнёздах из 12 (Родионов 1969). Но уже в 1971-1979 годах ни в одном из 62 гнёзд этого вида яиц или птенцов кукушек здесь не отмечали (Ковшарь 2002). О случае нахождения кукушонка в гнезде горной трясогузки, устроенном в речном обрыве на территории заповедника «Буреинский», сообщает Е.А.Медведев.

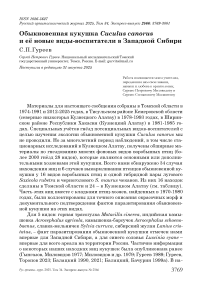

Рис. 1. Места обитания горных трясогузок Motacilla cinerea в Кузнецком Алатау.

1, 2 – Хакассия, Ширинский район, долина р. Белый Июс; 3, 4 – Северные низкогорья, Тисульский район, долина р. Мокрый Берикуль. Фото автора

Н.Н.Балацкий (Балацкий, Бачурин 1999а; Балацкий 2021) на основании всего одной моей находки в Кузнецком Алатау выделил на территории Западной Сибири и сопредельных регионов самостоятельную экологическую расу обыкновенной кукушки по окрасочному типу горной трясогузки. Всего нами в Кузнецком Алатау найдено 31 гнездо горной трясогузки с кладками и 8 с птенцами: в Тисульском районе Кемеровской области (долина рек Кия и Мокрый Берикуль) в 1979-1993 годах ( n = 21); в Ширинском районе Хакасии (долина реки Белый Июс) в 1981-1985 годах ( n = 18).

Основными местами постоянного гнездования горных трясогузок в обоих районах Кузнецкого Алатау являются обрывы и срезки в горных породах вдоль автомобильных дорог, проложенных по долинам крупных и средних рек (рис. 1). Общая плотность гнездования горных трясогузок здесь достигала 45-60 ос./км2, а обилие обыкновенной кукушки не превышало 1-4 ос./км2. Большинство осмотренных мной гнёзд ( n = 27) было устроено в нишах земляных обрывов или невысоких (1.5-3 м) срезок в 13 м от дорог. Расстояние до русла рек и ручьёв также было связано с наличием срезок, обрывов или укрытий, удобных для устройства гнёзд. По нашим наблюдениям, в северных низкогорьях Кузнецкого Алатау в долине реки Мокрый Берикуль оно составляло 1-5 м, на восточном макросклоне в долине реки Белый Июс – 3-70 м (Гуреев, Торопов 2023).

В горной лесостепи Хакасии на таком участке дороги длиной 8 км от посёлка Ефремкино до посёлка Малая Сыя вдоль реки Белый Июс в 1985 году в придорожных обрывах, срезках и нишах в скальных выходах найдено 6 гнёзд трясогузок, устроенных в 120-180 м друг от друга. В северных горнотаёжных низкогорьях 14 из 17 гнёзд в разные годы обнаружено на 5-километровом участке дороги вдоль реки Мокрый Бе-рикуль от посёлка Новый Берикуль до нежилой деревни Гавриловка.

Гнездо горной трясогузки с яйцом обыкновенной кукушки найдено мной 12 июня 1985 в Хакасии в долине реки Белый Июс в 4 км от посёлка Ефремкино по дороге к Малой Сые (54°25′39″ с.ш., 89°26′47″ в.д.). Оно было устроено в 2 м от дороги в нише придорожного обрыва у верхнего края под карнизом земли на расстоянии 30 м от реки Белый Июс (рис. 2). Это наиболее типичное расположение гнёзд в районах наблюдений. С дороги заметной была только часть передней стенки гнезда. Насиживающая самка слетела с гнезда только при осмотре обрыва. В кладке было 4 слабо насиженных яйца горной трясогузки (18.2×14.7, 17.2×14.4, 17.1×14.1, 17.5×14.4 мм) и яйцо кукушки (24.0×16.8 мм), по окраске почти не отличающееся от яиц хозяина.

Если в равнинной части Западной Сибири обилие горной трясогузки, по нашим данным, даже в предпочитаемых биотопах по берегам рек как правило не превышает 0.5-4 ос./км2, и паразитирование на ней кукушки маловероятно, то в горных районах Южной Сибири, учитывая известные находки в горах Средней Азии, такое вполне возможно. По материалам многих авторов, в соседних с Кузнецким Алатау горах (Горная Шория, Салаир, Западный Саян) и других горных районах Алтая и Саян обилие горных трясогузок на гнездовании на крупных и средних реках часто составляет 20-50 ос./км2. Полное отсутствие в литературе сведений о находках яиц или птенцов кукушки в гнёздах горной трясогузки в Алтае-Саянской горной стране связано, вероятно, с низкой численностью кукушек (как правило, не более 2-4 ос./км2) и слабой изученностью гнездовой биологии горной трясогузки. В большинстве публикаций других исследователей, в фаунистических сводках и обзорах наряду с подробными материалами о встречах, фенологии, численности и распространении этих трясогузок информация о гнёздах крайне скудна или отсутствует совсем.

Рис. 2. Место расположения гнезда и кладка горной трясогузки Motacilla cinerea с яйцом обыкновенной кукушки Cuculus canorus . Хакасия, Ширинский район, долина реки Белый Июс. 12 июня 1985. Фото автора

В иллюстрированном справочнике Н.Н.Балацкого «Гнёзда птиц Сибири и сопредельных регионов» (2021, 2024), где собраны максимально полные данные из всех значимых университетских и частных оологических коллекций, доступных литературных источников, личных наблюдений автора и архивов многих орнитологов с территории от Урала до Дальнего Востока, от северных морей до гор Центральной Азии, сведения о размерах яиц горной трясогузки приведены по общей выборке из 347 яиц, более трети из которых – это наши данные по Кузнецкому Алатау. По результатам 20-летних стационарных наблюдений за гнездовой биологией птиц в Восточном Саяне у горной трясогузки приведены только средние размеры яиц по 8 гнёздам (Доржиев и др. 2019). В диссертационной работе Т.А.Перетолчиной «Экология трясогузок в Забайкалье» (2005) в результате пятилетних исследований (2000-2004) обнаружено

21 гнездо, а осмотрено только 5. В ряде крупных монографий по населению птиц разных провинций Алтая какая-либо информация по гнездованию горной трясогузки не приведена. Понятно, что при таком объёме наблюдений установить факт паразитирования кукушки на горной трясогузке можно только случайно.

Синий соловей Luscinia cyane (Pallas, 1776). Единственная находка яйца обыкновенной кукушки голубого цвета в гнезде синего соловья, на которую ссылается А.С.Мальчевский (1987), описана Ю.Б.Пукинским по наблюдениям в бассейне реки Бикин. Однако ни в списке из 44 видов-хозяев обыкновенной кукушки в Азиатской части СССР, включая Западную Сибирь (Кисленко, Наумов 1967; Нумеров 1993), ни в полном списке из 127 видов воробьиных птиц в Восточной Европе и Северной Азии (в пределах бывшего СССР), в гнёздах которых найдены яйца или птенцы обыкновенной кукушки (Нумеров 1993, 2003), синий соловей не указан. Отсутствуют такие встречи в публикациях по обыкновенной кукушке в Западной, Средней Сибири и сопредельных регионах (Москви-тин 1974; Балацкий 1990, 1994, 2021; Балацкий, Бачурин 1999а, 2013), Якутии (Егоров, Ларионов 2016), Приамурью и Дальнему Востоку (Ба-лацкий 1997, 2024; Квартальнов, Капитонова 2015).

Единственное достоверно описанное яйцо кукушки голубого цвета в гнезде синего соловья, найденном Н.Н.Балацким 26 июня 1999 в Уссурийском крае на реке Бикин, принадлежит не обыкновенной, а ширококлювой кукушке Hierococcyx fugax (Балацкий, Бачурин 1999б; Балац-кий 2024). Эти же авторы предполагают, что в верховьях Бикина синий соловей может быть воспитателем обыкновенной кукушки (Балацкий 1997), а в Чёрных горах Южного Приморья – воспитателем индийской кукушки Cuculus micropterus помимо сибирского жулана Lanius crista-tus (Балацкий, Бачурин 2003). Однако подтверждений этому до настоящего времени не получено. Позднее исследователи индийской кукушки отказались от этой гипотезы (Глущенко и др. 2020). В обстоятельной работе В.П.Шохрина с соавторами (2025) по экологии синего соловья в Приморье указано, что за всё время наблюдений найдено и описано 47 гнёзд синего соловья, и только в 1 из них находилось отмеченное выше яйцо ширококрылой кукушки. Больше ни о каких находках яиц или птенцов кукушек в гнёздах синего соловья в литературе не упоминается.

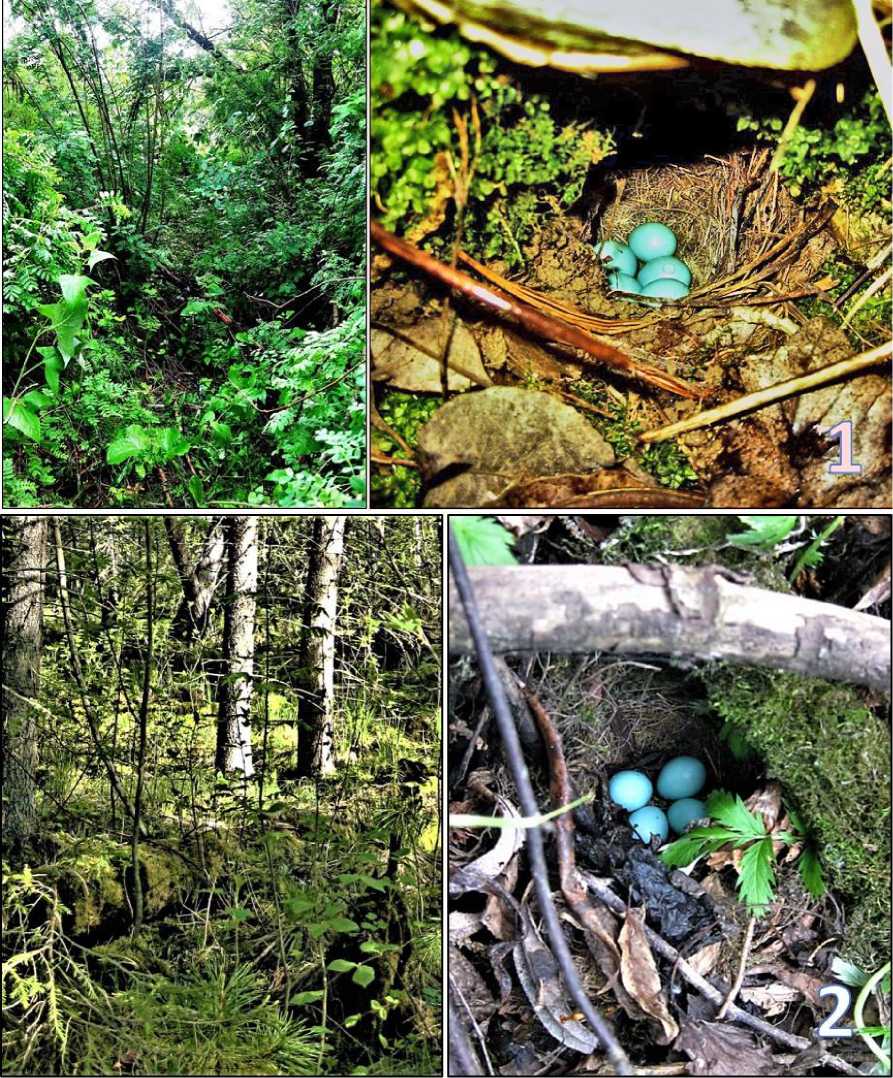

Всего за период наблюдений нами найдено 27 гнёзд синего соловья с яйцами или птенцами: 18 в Кузнецком Алатау (Гуреев, Торопов 2023) и 9 в Томской области. Паразитирование обыкновенной кукушки на синем соловье установлено впервые. Во время утреннего маршрутного учёта птиц в Калтайском заказнике около деревни Госконюшня Томского района 12 июля 2025 я нашёл гнездо синего соловья с птенцом обыкновенной кукушки (56°12′52″ с.ш., 84°39′45″ в.д.). Гнездовая территория синего соловья находилась в сыром пониженном участке смешан- ного мелколиственно-соснового леса с зарослями хвоща. Через него шла старая грунтовая дорога с частично сохранившейся дамбой и уже заросшими и захламлёнными угловыми и поперечными водоотводными канавами. По нашим наблюдениям, в таких затенённых и увлажнённых лесных биотопах с неровным рельефом численность синих соловьёв в 23 раза выше, чем в других лесных биотопах. В июне мы здесь регистрировали до 3-4 поющих самцов на 1 км маршрута. В июле после вылупления птенцов активность и громкость пения синих соловьёв заметно снизились. На учёте слышали только редкие короткие (иногда из одной строфы) беспокойные песни самцов на гнездовых участках в 250-300 м друг от друга.

Рис. 3. Место расположения гнезда в стенке водоотводной канавы и самец синего соловья Luscinia cyane . Томский район, Калтайский заказник. 12 июля 2025. Фото автора

При моем очень медленном проезде на автомобиле по маршруту к участку с гнездом первым проявил себя молчащий до этого самец, издав короткую резкую трель всего в 8-10 м от дороги прямо напротив остановившейся машины. Во время детального осмотра примыкающей канавы, описания найденного гнезда и фотографирования кукушонка пара синих соловьёв проявляла сильное беспокойство, почти скрытно перемещалась в 5-15 м с тревожным чоканьем, циканьем и пощёлкиванием. Самец иногда издавал обрывки песни, сидя на ветках в нижней части крон, и его удалось сфотографировать (рис. 3). Гнездо с кукушонком было обнаружено на расстоянии 5 м от дороги в земляной нише отвесной боковой стенки канавы, частично заросшей травой и захламлённой валежником. Глубина канавы доходила до 1.5 м, общая длина – около 8 м. Гнездо было устроено в неглубокой земляной нише под свисающим пучком прошлогодней травы. Высота от гнезда до дна канавы составила около 1 м (рис. 3).

Возраст кукушонка, по описаниям А.С.Мальчевского (1987), судя по внешнему виду, оперению, агрессивному защитному поведению, попыткам напугать, клюнуть, привставая и резко выбрасывая вперёд голову с широко открытым клювом, составлял не менее 10-12 дней (рис. 4). Он занимал почти всю нишу с гнездом.

Рис. 4. Птенец обыкновенной кукушки Cuculus canorus в гнезде синего соловья Luscinia cyane. Томский район, Калтайский заказник. 12 июля 2025. Фото автора

Рис. 5. Яйца из кладки синего соловья Luscinia cyane , выброшенные из гнезда кукушонком. Томский район, Калтайский заказник. 12 июля 2025. Фото автора

При внимательном осмотре места под гнездом на дне канавы в траве среди растительного мусора я заметил 3 яйца синего соловья, лежащих недалеко одно от другого (рис. 5). Скорлупа одного яйца была надломана. Вероятно, яйца скатились на дно канавы, когда кукушонок вытолкнул их из гнезда. Яйца были немного насижены, но уже подсохшие. В разломанном яйце ещё не начал формироваться зародыш. Окраска яйца кукушки неизвестна. Есть большая вероятность, что это было яйцо расы соловья-красношейки Luscinia calliope – наиболее распространённой расы кукушки в Томской области, которая охотно подкладывает яйца в гнёзда черноголового чекана Saxicola maurus , устроенные подобным образом, а также других скрытно гнездящихся видов птиц.

Рис. 6. Гнездо синего соловья Luscinia cyane с кладкой. Томский район, Калтайский заказник, окрестности деревни Госконюшня. 13 июля 2025. Фото автора

В земляных нишах, укрытиях в стенках подобных старых канав, обрывов, шурфов синие соловьи охотно устраивают гнёзда, иногда недалеко от соседних пар. В 2025 году на следующий день после обнаружения гнезда с кукушонком 13 июля в другой канаве в 170 м от предыдущей обнаружено ещё одно гнездо синего соловья с, вероятно, повторной кладкой из 2 насиженных яиц (рис. 6). Поведение этой пары соловьёв было более спокойным, чем у гнезда с кукушонком. Самец также издавал короткие тревожные песни, перелетая поблизости, а самка появилась у гнезда только один раз и незаметно исчезла.

Рис. 7. Варианты расположения гнёзд синего соловья Luscinia cyane в Томской области. 1 – Шегарский район, окрестности деревни Подоба, 4 июля 2019;

2 – Кривошеинский район, Першинский, 13 июля 2020. Фото автора

В 2019 году в Шегарском районе у деревни Подоба я нашёл 2 гнезда синего соловья с кладками из 5 и 4 яиц всего в 110 м одно от другого: одно 22 июня в нише на склоне глубокой сырой канавы, расположенной у дороги на краю кедрового леса (рис. 7), второе - 4 июля в стенке заросшей ямы (возможно, бывшего погреба) на краю заброшенного и заросшего огорода. Ещё одно гнездо синего соловья обнаружено 13 июля 2020 в Кривошеинской районе в Першинском заказнике. Оно было устроено на сыром участке темнохвойного леса в стенке заросшей ямы от старого шурфа (рис. 7).

В черневом низкогорье Кузнецкого Алатау у посёлка Новый Бери-куль Тисульского района Кемеровской области в 1984-1991 годах плотность гнездования синих соловьёв была в 2-3 раза выше, чем в Томской области, достигала 28-35 пар/км2. В наиболее предпочитаемых местообитаниях на гнездовании мы отмечали парцеллярные группировки из 2-4 пар соловьёв в пределах слышимости соседних самцов. На контрольных площадках в 3-5 га в таких группировках находили по 3-4 гнезда за сезон (Гуреев, Торопов 2023), но ни в одном из 18 гнёзд яиц или птенцов кукушек не обнаружили.

Камышевки . Согласно литературным данным, из камышевок рода Acrocephalus основными видами-воспитателями обыкновенной кукушки в европейской части ареала являются болотная A. palustris , дроздовидная A. arundinaceus и тростниковая A. scirpaceus , в Западной Сибири – садовая A. dumetorum , а на Дальнем Востоке – толстоклювая Phragamaticola aedon камышевки (Мальчевский 1987; Нумеров 1993, 2003; Балацкий и др. 1999; Квартальнов, Капитонова 2015). Единичные случаи паразитирования кукушки в гнёздах индийской камышевки A. agricola и барсучка A. schoenobaenus были известны лишь до середины 1970-х годов (Мальчевский 1987; Нумеров 1993, 2003, Котюков 2003), а для азиатской части России не отмечены совсем (Кисленко, Наумов 1967; Балацкий, Бачурин 1999а; Балацкий 2021, 2024).

Индийская камышевка Acrocephalus agricola Jerdon, 1845. В монографии А.С.Мальчевского (1987) описан единственный случай обнаружения птенца кукушки в гнезде индийской камышевки. Его нашёл Н.В.Шарлемань близ Мариуполя (тогда город Жданов). На эту же единственную находку ссылается и А.Д.Нумеров (1993, 2003). В Болгарии, по мнению Д.Н.Нанкинова (2007), индийскую камышевку можно считать только потенциально возможным воспитателем кукушки, так как конкретных находок нет.

Детальное изучение биологии гнездования индийской камышевки в Западной Сибири на основе стационарных исследований проведено В.М.Чернышовым в 1972-1996 годах в Новосибирской области на при-чановском участке Барабинской низменности. В основных местах обитания – тростниковых и тростниково-вейниковых займищах прибрежной зоны озёр – плотность гнездования этой камышевки достигала 111 пар на 1 км2, а на сенокосных лугах и заболоченных низинах составляла 47-68 пар/км2 (Чернышов 2005). Основная часть найденных гнёзд ( n = 191) была прослежена до вылета птенцов. Ни об одном случае паразитирования обыкновенной кукушки автор не упоминает, даже в подробном анализе причин гибели кладок и разорения гнёзд хищниками.

В Томской области во второй половине XX века индийская камышевка была обычна, местами многочисленна на гнездовании, заселяя тростниковые заросли в поймах Томи и Оби, где её плотность достигала

8-19 пар/км2. В 1975-1977 годах при обследовании тростниковых зарослей и «бордюров» вокруг небольших озёр нами найдено 15 гнёзд с полными и не полными кладками: у Томска в районе озера Калмацкое – 10 гнёзд, в Кожевниковском районе на реке Таган у деревни Могильники – 3, в Шегарском районе у озера Султуган (Баклавинская система озёр) – 2 (Миловидов, Гуреев 1979; Миловидов и др. 1979; Гуреев, Миловидов 1983). Из-за отсутствия качественных фотографий этих местообитания в 1970-х годах снимки гнездовых стаций, предпочитаемых индийской камышевкой, сделаны в тех же местах в 2014 году во время повторных обследований Баклавинской системы озёр в левобережной пойме Оби в Шегарском районе (рис. 8), но камышевок в тот год не встретили.

Рис. 8 Типичные места гнездования индийских камышевок Acrocephalus agricola в пойме Оби в 1977 году. Томская область, Шегарский район, Баклавинская система озёр.

Июнь 2014 года. Фото автора

В 1977 году при обследовании тростниковых займищ в местах интенсивного пения самцов индийской камышевки её единственное гнездо с яйцом обыкновенной кукушки обнаружено мной 16 июля в затопленных тростниковых зарослях в прибрежной части озера Чёрное (56°44′19″ с.ш., 84°21′56″ в.д.) (Миловидов и др. 1979). Устроено оно было в вертикальной развилке веток спиреи иволистной Spiraea salicifolia, растущей среди разреженного тростника у кромки «бордюра». Ширина этого бордюра была около 5 м, и большая его часть находилась в воде. Глубина у края тростника достигала 1 м, поэтому обследовать этот участок вдоль кромки зарослей удалось только с лодки. Гнездо было вплетено в вертикальные побеги спиреи на высоте 0.3 м над водой. В кладке находились 3 сильно насиженных яйца индийской камышевки (16.1×12.6, 16.6 ×12.7, 16.1×12.8) и яйцо обыкновенной кукушки (23.2×17.0 мм) (рис. 9). В публикации Н.Н.Балацкого и Г.Н.Бачурина (1999а), которые по типу окраски отнесли это яйцо кукушки к экологической расе зелёного конька Anthus hodgsoni, дата нахождения гнезда индийской камышевки ошибочно указана 3 июля вместо 16 июля 1977.

Рис. 9. Гнёзда индийской камышевки Acrocephalus agricola с яйцом кукушки Cuculus canorus (1) и с нормальной полной кладкой в Томской области. 1 – Шегарский район, Баклавинская система, озеро Чёрное, 16 июля 1977; 2 – Кривошеинский район, озеро в пойме Оби у деревни Кайбасово, 23 июня 2018. Фото автора

За последние 20-30 лет численность индийской камышевки в регионе сократилась в несколько раз. В Томской области в настоящее время этот вид нерегулярно встречается только на пролёте и лишь единично на гнездовании. Причины такого падения численности не совсем понятны. За годы работ в 2012-2014, 2017-2025 годах в Томском Приобье и Причулымье на учётах индийская камышевка встречена только дважды, а единственное гнездо с кладкой из 5 свежих яиц найдено мной 23 июня 2018 в Кривошеинском районе в левобережной пойме Оби у бывшей деревни Кайбасово, примерно в 60 км севернее находки 1977 году. Устроено оно было в сухом заломе тростника с новыми зелёными листьями на краю небольшого мелководного озера в 1 м от уреза воды (рис. 8, справа). На всём участке поймы кроме нескольких поющих самцов камышевки-барсучка мы слышали только одного самца индийский камышевки.

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758). За всю историю наблюдений известно лишь 7 случаев нахождения яиц кукушки в гнёздах камышевки-барсучка: в Прибалтике (1 случай), на Украине (1) и на юге европейской части России (5) (Нумеров 1993). Ещё А.С.Мальчевский (1987) считал странным исключительную редкость паразитирования обыкновенной кукушки на этой камышевке, исходя из того, что это один из самых обычных, местами многочисленных и широко распространённых видов птиц Палеарктики. К тому же места устройства его гнёзд на земле или невысоко над землёй (в среднем до 20 см), сроки гнездования с наличием вторых кладок в европейской части ареала, спектр кормов при выкармливании птенцов, казалось бы, вполне благоприятны для использования его кукушкой в качестве вида-воспитателя.

В обстоятельной работе Д.Н.Нанкинова (2007), где проведён подробный анализ всех видов-воспитателей обыкновенной кукушки в большинстве стран Западной и Восточной Европы, отмечено всего 6 случаев её паразитирования на камышевке-барсучке на Британских островах (Glue, Morgan 1972) и один случай нахождения кукушонка в гнезде барсучка в 1995 году в Болгарии. О единственной находке 19 мая 1995 в Харькове (в пойме Уды) в гнезде барсучка яйца Cuculus canorus (20.9×16.3 мм), сходного по окраске с экологической расой болотной камышевки Acroce-phalus palustris , сообщает С.А.Надточий (2002). В восточном Приазовье, где находили яйца кукушек в гнёздах барсучка в ХХ веке, в 2001-2003 годах в 64 гнёздах этой камышевки яиц или птенцов кукушки не обнаружено (Квартальнов 2017). В юго-восточном Приладожье в 1987-1995 годах ни в одном из 189 гнёзд барсучка случаев паразитизма кукушки не отмечено (Попельнюх 2002).

В 1970-1990 годах барсучок был многочислен в долинах крупных рек Томского Приобья и Причулымья. Предпочитал гнездиться вблизи водоёмов на кочкарно-осоковых пойменных лугах с зарослями крапивы и кустарников. Здесь его численность составляла 30-50, а местами достигала 80 ос./км2. В зависимости от уровня и продолжительности половодий в одних и тех же местообитаниях плотность гнездования этой камышевки меняется в несколько раз, вплоть до полного отсутствия в очень засушливые и маловодные годы. В годы со средней и высокой обводненностью поймы барсучки образуют очень плотные гнездовые поселения – до 20 гнёзд на участке площадью 2-3 га (Гуреев, Нехорошев 2021). Такие агрегации из 5-11 гнёзд (при плотности гнездования по результатам учётов до 30-40 пар/км2) отмечены нами в 1976 году в пойме Томи близ Томска у озера Калмацкое и в пойме Оби; в 1977 году в Ко-жевниковском районе на реке Таган; в 1991 году в Кривошеинском районе у озера Монатка и в 2018 и 2021 годах в левобережной пойме у деревни Кайбасово. При этом на последнем участке в 2019 и 2022 годах, когда пойма не заливалась совсем, камышевки-барсучки на гнездовании полностью отсутствовали.

В пойме Чулыма в Первомайском районе в годы высоких и продолжительных паводков в 2023 и 2024 годах численность барсучка была в 2-3 раза ниже, чем в пойме Оби в многоводные годы. В самых оптимальных местообитаниях она составляла 12-30 ос./км2. В 2023 году на правом берегу реки Чулым в пойме речки Магалинка (Магалинская курья) пели всего 2 самца, а в целом по пойме численность барсучка не превышала 6-8 пар/км2. Здесь же отмечено самое высокое среди всех лесных, пойменных открытых и полуоткрытых местообитаний обилие обыкновенной кукушки, достигающее 20 ос./км2. Гнездовой участок одного самца камышевки включал небольшую гриву с редкими кустами шиповника и луговым крупнотравьем между закочкаренным заливным лугом и мелководным озером (рис. 10).

Рис. 10. Гнездовой участок и место расположения гнезда камышевки-барсучка Acrocephalus schoenobaenus . Томская область, Первомайский район, пойма реки Чулым, Магалинская курья.

18 июня 2023. Фото автора

В результате сплошного поиска и осмотра возможных мест расположения гнёзд на этом гнездовом участке 18 июня 2023 О.Г.Нехорошевым найдено гнездо барсучка с яйцом кукушки (57°28′36″ с.ш., 85°53′35″ в.д.). Оно было вплетено на высоте 0.2 м от земли между двух стеблей сухого шиповника в 5 м от уреза воды и наполовину скрыто высокой осокой и злаками. В гнезде находилось 2 свежих яйца барсучка (17.8×12.8, 17.9× 12.9) и яйцо кукушки «камышовочьего» типа (21.9×16.7 мм), близкое по окраске к яйцам хозяина (рис. 11). Во время осмотра гнезда самка камышевки дважды молча «подбиралась» к гнезду среди травостоя и незаметно отлетала в соседние кусты. В течение двух следующих дней самка насиживала кладку, в которой так и осталось 2 её собственных яйца и 1 яйцо кукушки. Вероятно, кукушка в момент откладки яйца изъяла не менее 2-3 яиц хозяина, чему в литературе имеется масса подтверждений (Мальчевский 1987; Нумеров 1993; Балацкий 1998). По нашим данным, в полных кладках барсучка чаще всего бывает 5-6 яиц, реже 4 (n = 39). Всего в Томском Приобье за весь период наблюдений нами найдено 42 гнезда барсучка с кладками и 7 гнёзд с птенцами. В Причулымье за 3 года работ (2017, 2023, 2024) обнаружено всего одно гнездо. Это и был единственный случай паразитирования обыкновенной кукушки на камышевке этого вида.

Рис. 11. Гнездо камышевки-барсучка Acrocephalus schoenobaenus с яйцом кукушки Cuculus canorus . Томская область, Первомайский район, пойма реки Чулым, Магалинская курья. 18 июня 2023. Фото автора

Славка-мельничек Sylvia curruca (Linnaeus, 1758). Связь обыкновенной кукушки со славкой-мельничком, или славкой-завирушкой установлена в Западной Европе, Центральной части России (Белгородская область) и в Поволжье (Мальчевский 1987). Из этих регионов до конца ХХ века было известно 11 находок яиц или птенцов кукушки в гнёздах этой славки (Нумеров 1993), в том числе 2 случая на юго-востоке Чернозёмного центра России (Нумеров 2018). Единственный случай находки в Средней Сибири (Нумеров 1993) не подкреплён фактическим материалом или ссылками на него. Из 93 находок яиц кукушек, известных в Болгарии, Д.Н.Нанкинов (2007) отметил только 2 случаях паразитирования обыкновенной кукушки в гнёздах славки-мельничка. В Томской области наблюдали, как взрослая кукушка назойливо подлетала к гнезду этой славки (Москвитин 1974), но иных подтверждений паразитирования кукушки на этой славке до настоящего времени нет. Для Западной Сибири именно на основании моей находки в Кузнецком Алатау Н.Н.Балацкий впервые выделил по окраске яйца кукушки экологическую расу славки-завирушки (Балацкий, Бачурин 1999а).

По нашим наблюдениям, в Кузнецком Алатау славка-завирушка является одним из доминирующих видов во всех таёжных и смешанных лесах, особенно в местообитаниях с хорошо развитым пихтовым и еловым подростом и кустарниковым ярусом, где она устраивает гнёзда. Ее численность на гнездовании в таких биотопах в среднем составляет 2446, но может достигать и 60 ос./км2. В черневом низкогорье у посёлка Новый Берикуль в 1980-1986 годах на контрольных площадках (100× 100 м) плотность гнездования составила 2.4-3.6 гнёзд на 1 га. Всего здесь найдено 69 гнёзд, судьба 36 из них прослежена от откладки яиц до вылета птенцов. Основное число гнёзд (86%) было устроено на хвойных породах деревьев: на подросте пихты (47 гнёзд), на нижних боковых ветках пихт (6), на ёлочках (4), и только 10 гнёзд мы нашли в кустах спиреи. Они находились на высоте от 0.1 до 0.9 м (29 гнёзд), от 1 до 2 м (34), свыше 2 м (6). В горнолесном поясе Хакасии в окрестностях посёлка Малая Сыя только в 1981 году обнаружено 7 гнёзд, из которых 5 устроены на еловом и пихтовом подросте высотой 1.2-2 м в 0.4-1 м от земли (Гуреев, Торопов 2023).

Рис. 12. Место устройства и гнездо славки-мельничка Sylvia curruca с яйцом кукушки Cuculus canorus . Кузнецкий Алатау, Тисульский район, окрестности посёлка Новый Берикуль. 26 июня 1981. Фото автора

Яйца кукушки найдены в 3 гнёздах этой славки 16 июня 1980, 26 июня 1981 и 28 июня 1986 (таблица). Два из них по окраске были «сла-вочьего» типа (рис. 12), их размеры 22.1×16.0, 22.0×16.2 мм. Третье яйцо было крупнее (23.4×16.4 мм) и по окраске больше напоминало окраску серой морфы яиц садовой камышевки. Все 3 гнезда славки-мельничка были устроены в средних мутовках невысоких пихт у ствола на высоте 0.4, 0.9 и 1.2 м от земли.

В Томской области, в отличие от Кузнецкого Алатау, эти славки предпочитали устраивать гнёзда в кустах шиповника, смородины, спиреи и других лиственных кустарниках и только 9 гнёзд из 32 (22%) найдены на подросте ели, пихты и кедра, хотя во многих лесных местообитаниях молодой подрост хвойных развит очень хорошо. Ни в одном случае паразитирование кукушки не отмечено.

Сибирский жулан Lanius cristatus Linnaeus, 1758. С середины ХХ века, как и жулан Lanius collurio в европейской части СССР, сибирский жулан считался одним из основных постоянных видов-воспитателей обыкновенной кукушки в азиатской части СССР, прежде всего в Приамурье и на Дальнем Востоке (Кисленко, Наумов 1967; Мальчевский 1987), на основании всего двух находок Е.П.Спангенберга (1940) в бассейне Имана (Большой Уссурки) и Ю.Б.Пукинского (2003) в бассейне Бикина. При этом допускали, что сибирский жулан может быть видом-хозяином и индийской кукушки. Однако уже в 1950-х годах И.А.Ней-фельдт (1959) отмечала, что в Приамурье в гнёздах амурского подвида сибирского жулана L. c. confusus находили яйца только индийской кукушки Cuculus micropterus , а не обыкновенной. Позднее Г.С.Кисленко и С.Д.Кустановичем (1969) было установлено, что и в Хабаровском крае сибирский жулан является единственным видом-воспитателем именно индийской кукушки, а обыкновенная здесь паразитирует на многочисленной толстоклювой камышевке Phragamaticola aedon . Последующие исследования в Приморском крае неоднократно подтверждали паразитирование на сибирском жулане только индийской кукушки (Балацкий, Николаев 1993; Балацкий, Бачурин 2003; Балацкий 2015; Глущенко и др. 2020). Достоверные сведения о находке в Приморском крае и в целом на Дальнем Востоке яиц Cuculus canorus в гнёздах сибирского жулана до сих пор отсутствуют. Вызывает сомнение правильность определения вида кукушек в находках Е.П.Спангенберга и Ю.Б.Пукинского, так как эти яйца кукушек не сохранились, а их размеры в публикациях не указаны (Глущенко и др. 2020).

По данным Г.С.Кисленко и Р.Л.Наумова (1967), в Средней Сибири в окрестностях села Большой Кемчуг Красноярского края яиц кукушек в гнёздах сибирского жулана не находили. Но при описании экологических рас обыкновенной кукушки в азиатской части СССР этими авторами выделена общая раса сорокопута-жулана, объединившая 23 находки гнёзд с яйцами кукушки у 3 подвидов Lanius cristatus: уже отмеченные выше 2 находки с Дальнего Востока у L. c. confusus, 1 – из Средней Сибири у L. с. cristatus (никакой информации по этой находке не приведено), а в 20 случаях яйца кукушек были обнаружены в Средней Азии у туркестанского жулана L. c. phoenicuroides, позднее выделенного в самостоятельный вид Lanius phoenicuroides (Schalov, 1875). Эта путаница привела к тому, что в сводке «Птицы России и сопредельных ре- гионов» (Нумеров 1993) при характеристике видов-воспитателей обыкновенной кукушки к сибирскому жулану L. cristatus без подразделения на подвиды отнесены все 24 находки с территории Восточной Европы и Северной Азии, включая и ошибочные с Дальнего Востока и Средней Азии. Туркестанский, или рыжехвостый жулан L. phoenicuroides, который и является основным видом-хозяином C. canorus в Средней Азии (Ковшарь 2002), не указан вообще. На его долю приходятся все 20 среднеазиатских находок, приписанных сибирскому жулану. Остаётся неясным, относится ли сибирский жулан к постоянным воспитателям обыкновенной кукушки, как L. collurio в европейских регионах, или это общепризнанное, но ошибочное мнение орнитологов.

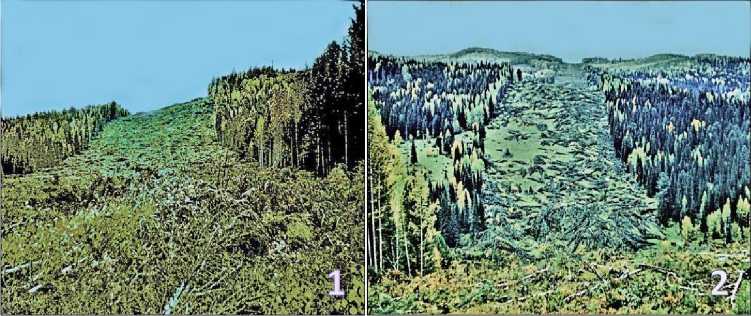

По нашим наблюдениям в северных низкогорьях Кузнецкого Алатау в окрестностях посёлка Новый Берикуль, численность сибирского жулана до 1979 года по лесолуговым биотопам не превышала 0.5-4.0 и только на зарастающих вырубках 10-летнего возраста достигала 13 ос./км2. Активное заселение сибирским жуланом L. cristatus и вслед за ним жуланом L. collurio горнотаёжных ландшафтов началось после вырубки линейной просеки под строительство ЛЭП–1150 кВ шириной до 120-180 м, пересекающей таёжные ландшафты (рис. 13). После частичной очистки просеки от поваленных деревьев она стала основным местом гнездования обоих видов жуланов. Некачественные фотографии просеки оцифрованы со старых выцветших слайдов 1980 и 1982 годов, но и они дают представление об этой территории.

Рис. 13. Места гнездования сорокопутов Lanius collurio и L. cristatus в северных низкогорьях Кузнецкого Алатау. Просека под ЛЭП 1150 кВ.

1 – 1980 год, 2 –1982 год. Фото автора

В течение следующих трех лет (1980-1982) численность сибирского жулана на гнездовании возросла с 4 до 57, а жулана – с 1 до 34 ос./км2. В 1981-1986 годах на контрольном участке площадью около 50 га, захватывающем просеку и прилегающие территории с лугами-покосами, ежегодно гнездилось от 18 до 23 пар сибирского жулана, плотность гнездования составляла 25-34 пар/км2. Под наблюдением находилось от 9 до 16 гнёзд, иногда в 15-30 м друг от друга. Обилие жуланов L. collurio здесь было в 4-7 раз ниже, ежегодно гнездилось от 1 до 5 пар (Гуреев, Торопов 2023). При этом прослежено 3 случая гибридизации между L. collurio и L. cristatus с образованием смешанных пар (Ольбергайте, Гуреев 1983; Крюков, Гуреев 1997).

За весь период наблюдений с 1980 по 1991 год на этом участке най -дено 48 гнёзд сибирского жулана с кладками (40) и с птенцами (8) и 11 гнёзд обыкновенного жулана с кладками. Гнёзда были устроены на высоте от 0.1 до 1.9 м от земли на молодом подросте пихты (16 гнёзд), в плотных куртинах спиреи (13), жимолости (9), на остатках сухих деревьев среди кустов (6), в зарослях смородины (3), по 1 гнезду на акации, иве, в развилке берёзки, в куче хвороста (Гуреев, Торопов 2023).

Яйца обыкновенной кукушки были найдены в 5 гнёздах только сибирских жуланов (таблица), одно из которых, найденное в 1990 году с самым крупным яйцом кукушки (25.0x16.7 мм), птицы бросили. В 4 кладках все яйца сорокопутов были розовой окрасочной морфы, а кукушки — 3 розовой и 1 переходной, ближе к зелёной морфе. Интересно, что в двух гнёздах, найденных 19 июня 1983 и 20 июня 1984, устроенных на соседних кустах жимолости в 18 м друг от друга, были кладки жуланов из 7 и 8 яиц розовой морфы и очень похожие друг на друга по окраске и размерам яйца кукушки (рис. 14, 2,3) . Вполне возможно, что их подложила одна и та же самка.

Из всей выборки ( n = 40) яйца в 21 кладке сибирского жулана были розовой, в 7 - бледной, слегка розоватой и в 12 - зелёной морфы. Размеры яиц сибирского жулана ( n = 207), мм: 20.3-24.2x16.2-17.8, в среднем 22.5x16.9. Размеры яиц обыкновенных кукушек ( n = 4), мм: 22.6-25.0x16.7-17.2, в среднем 23.46x16.95, то есть перекрываются с размерами яиц сорокопутов (немного больше по длине и одинаковые по диаметру), в отличие от более крупных яиц индийской кукушки в Приморском крае, средние размеры которых ( n = 30) составили 25.39x19.11 мм (Глущенко и др. 2020; Балацкий 2024).

В пятом гнезде сибирского жулана, найденном 26 июня 1981 на за-кустаренном лугу на границе с просекой, была кладка из 7 насиженных яиц сорокопута зелёной окрасочной морфы и небольшое (20.6x15.1 мм) яйцо почти элипсовидной формы, по окраске близкое к бледно-розовой морфе обыкновенной кукушки (рис. 14, 4) . В итоге оно оказалось «болтуном». Яйца в этой кладке сибирского жулана также были мельче по длине, в среднем 21.6x17.0 мм ( n = 7) по сравнению со средними значениями для всей выборки.

Случаи находок мелких яиц обыкновенной кукушки в литературе известны. На Украине в гнезде тростниковой камышевки Acrocephalus scirpaceus оказалось яйцо кукушки размерами 20.8x14.9 мм (Надточий 2016). В справочнике-определителе гнёзд и яиц птиц Белоруссии (Никифоров и др. 1989) приведены минимальные размеры 2 яиц C. canorus

(19.7x15.2 и 20.2x14.7 мм) без уточнения, у каких хозяев они найдены. В Новосибирской области Н.Н.Балацкий (1998) находил в гнезде садовой камышевки яйцо кукушки размерами 19.0x15.3 мм. Возможно, найденное нами яйцо принадлежало молодой самке C. canorus или вообще кукушке другой экологической расы, скорее всего, расы садовой камышевки. В любом случае мы можем уверенно утверждать, что в Западной Сибири именно обыкновенная кукушка паразитирует на сибирском жу -лане, во всяком случае в Кузнецком Алатау.

Рис. 14. Место обитания (1) и гнезда сибирского жулана Lanius cristatus с яйцами кукушки Cuculus canorus . Северные низкогорья Кузнецкого Алатау. 2 – 19 июня 1983; 3 – 20 июня 1984; 4 – 26.06.1981. Фото автора

В настоящее время заметен явный недостаток сведений о паразитизме обыкновенной кукушки в Западной Сибири, несмотря на целую серию публикаций Н.Н.Балацкого. В его работах основной внимание уделено подробной характеристике оологических признаков яиц кукушек (форма, размеры, вес скорлупы и т.д.) и главное — детальному описанию окраски скорлупы, структуры рисунка в сравнении с окраской яиц видов-хозяев, что позволяет выделять и различать те или иные экологические расы кукушек (Балацкий 1994).

В данной работе мы приводим прежде всего информацию о распространении, численности, участкам обитания, местам и характеру устрой- ства гнёзд самих видов-воспитателей, полученную на обширном количественном материале. Это позволяет, по нашему мнению, более обоснованно оценить возможности и характер взаимодействия в системе «гнездовой паразит – хозяин» в природных условиях. Поэтому дополнительно приводим информацию и о некоторых других наших находках в Томской области и Кузнецком Алатау, не придерживаясь систематической очерёдности этих видов воробьиных птиц.

Самыми известными основными видами-воспитателями обыкновенной кукушки в Сибири, без сомнения, являются дубровник Ocyris aureo-lus и азиатский черноголовый чекан Saxicola maurus (в дальнейшем просто черноголовый чекан). Как пишут многие авторы, этот вид охотно принимает яйца кукушек разных экологических рас, из которых в Западной Сибири наиболее многочисленны и повсеместно распространены расы дубровника и соловья-красношейки Luscinia calliope . По данным С.С.Москвитина (1974), в ХХ веке в Томской области из 76 случаев наибольшее число яиц и птенцов обыкновенной кукушки найдено у дубровника (25) и черноголового чекана (18).

Дубровник Ocyris aureolus (Pallas, 1773). Все находки яиц кукушки расы дубровника в гнёздах этой овсянки в Томской области приходятся на период её максимальной численности в 1960-1990-х годах. По данным С.С.Москвитина (1974), такие яйца составили почти половину ( n = 20) из 43 найденных и примерно поровну поделены между гнёздами черноголового чекана и дубровника. По нашим данным, в пойме Томи у Томска в 1970-х и в пойме Оби у озера Монатка в Кривошеинском районе в 1980-х годах обилие дубровника достигало 100-120 пар/км2. За один маршрут мы находили на пойменных лугах по 3-4 гнезда этого вида в 20-60 м одно от другого.

Рис. 15. Место гнездования и гнездо дубровника Ocyris aureolus с яйцом кукушки Cuculus canorus . Кривошеинский район, окрестности озера Монатка. 7 июля 1988. Фото автора

Из 27 осмотренных гнёзд дубровника с кладками и птенцами яйца кукушки обнаружены в 2 случаях. У Томска в пойме Томи такое яйцо отмечено в кладке из 4 яиц дубровника 3 июля 1974 (Гынгазов, Миловидов 1977). Более подробная информация по нему, к сожалению, не сохранилась. В Кривошеинском районе у озера Монатка 7 июля 1988 в позднем, вероятно, повторном гнезде с 3 яйцами дубровника (19.4×14.8, 18.3×14.6, 18.2×14.7 мм) я обнаружил яйцо кукушки (22.8×17.5 мм), полностью совпадающее с окраской яиц хозяина (рис. 15). Последнее гнездо дубровника в области отмечено в 2007 году. В последние годы единичные встречи дубровников на пролёте в мае зарегистрированы лишь трижды – в 2017, 2018 и 2023 годах.

Рис. 16. Гнёзда черноголового чекана Saxicola maurus с яйцами кукушки Cuculus canorus расы дубровника (1, 2) и соловья-красношейки (3, 4). 1 – Томская область, Кривошеинский район, пойма Оби, 25 июня 2018;

2 – Томский район, окрестности Томска, пойма Томи, 23 июня 1974;

3 – Томская область, Кривошеинский район, пойма Оби, 14 июня 2022;

4 – Хакассия, горная лесостепь, окрестности поселка Ефремкино, (гибридная пара S. maurus и S. rubetra) . 16 июня 1985. Фото втора

Азиатский черноголовый чекан Saxicola maurus (Pallas, 1773). По нашим данным, в Томской области эти чеканы заселяют сельхозугодия в окрестностях населённых пунктов, лесополевые ландшафты с не-удобицами и залежами, где их численность в 2018-2025 годах составляла 17-35 ос./км2. Больше всего их гнездиться на суходольных и закочка- ренных пойменных дугах в долине Оби и Чулыма (25-43, местами до 60 ос./км2), где и обилие обыкновенной кукушки достигает 20-30 ос./км2. Несмотря на то, что в связи с катастрофическим снижением численности дубровника, который до начала XXI века был самым массовым видом всех пойменных ландшафтов, а к 2010 году повсеместно перестал гнездиться в Томской области, яйца этой экологической расы кукушки до сих пор встречаются в гнёздах черноголового чекана. По нашим находкам (n = 29), в 6 гнёздах черноголового чекана обнаружены 2 яйца «овсяночной» окраски (раса дубровника) и 2 яйца голубой окраски (раса соловья-красношейки) (таблица, рис. 16,1,2,3). В 2 гнёздах найдены кукушата, поэтому окраска яиц кукушки неизвестна.

В низкогорье Кузнецкого Алатау черноголовый чекан не проникает в таёжные ландшафты, а встречается в основном в окрестностях горных посёлков и на огородах. В 1982-1987 годах все 15 гнёзд были найдены на пограничных с посёлком Новый Берикуль закустаренных лугах-покосах (9 гнёзд) и на заброшенных огородах (6), где в том числе наблюдали 3 пары чеканов, кормящих кукушат в гнёздах. Единственное гнездо с яйцом кукушки расы дубровника (22.9×17.2 мм) обнаружено 25 июня 1988 на пустыре в долине реки Мокрый Берикуль. В Хакасии луговой Saxicola rubetra и черноголовый чеканы многочисленны в горной лесостепи, а последний проникает в горы вплоть до предгольцовых высокогорных лугов. У посёлка Ефремкино на остепнённом склоне в гнезде гибридной пары черноголового и лугового чеканов 16 июня 1985 обнаружено 6 насиженных яиц чекана и 1 яйцо обыкновенной кукушки голубого цвета (23.6×16.9 мм) (рис. 16, 4) .

Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum (Blyth, 1849). Взаимоотношения обыкновенной кукушки и садовой камышевки – одного из основных видов-воспитателей обыкновенной кукушки в Западной Сибири – требуют более детального рассмотрения. Об экологической расе кукушки паразита садовой камышевки известно давно, но большинство этих находок отмечалось только в Новосибирской и Кемеровской областях (Кисленко, Наумов 1967; Москвитин 1974). Основной областью формирования такой расы считают горнолесные территории Салаиро-Куз-нецкой горной страны. Именно на Салаире С.П.Чунихин ещё в начале 1960-х годов обнаружил 40 таких находок за 5 лет наблюдений. Однако непосредственно в гнёздах камышевок найдено всего 12 яиц, а 25 взяты из яйцеводов добытых самок кукушек (Кисленко, Наумов 1967). Для Новосибирской области большинство случаев паразитирования обыкновенной кукушки на садовой камышевке описано Н.Н.Балацким (1988, 1998), который приводит сведения по 21 яйцу кукушки этой расы (Балацкий, Бачурин 1999а).

По результатам наших многолетних исследований в Томской области и Кузнецком Алатау, паразитирование кукушки на садовой камы- шевке – явление весьма редкое. Это странно, потому что садовая камышевка – один из самых массовых видов большинства лесных и полуоткрытых местообитаний Западной Сибири в горах и на равнине. Плотность её гнездования в оптимальных лесных местообитаниях, в пойменных ландшафтах, на рудеральных территориях с зарослями крапивы в среднем составляет 50-80, но может достигать 150-200 ос./км2.

За период с 1978 по 1993 год только в Тисульском районе Кемеровской области в северных низкогорьях у посёлка Новый Берикуль нами найдено 94 гнезда садовой камышевки, 52 из них прослежены от откладки до вылета птенцов. На контрольных площадках 100×100 м (1 га) плотность гнездования за один сезон достигала 4-6 гнёзд на 1 га, а минимальные расстояния между гнёздами составляли 9-14 м (Гуреев, Торопов 2023). Кроме того, ещё 7 гнёзд в 1980 году отмечены в предгорной лесостепи в Ижморском районе в окрестностях села Ломачевка и 12 гнёзд обнаружено в Хакасии в долине реки Белый Июс в окрестностях посёлка Малая Сыя в 1981,1982 и 1985 годах. Из всей этой выборки из 113 гнёзд яйца обыкновенной кукушки «камышовочной» окраски розового и серого типов были только в 2 гнёздах, найденных 25 июня 1984 и 28 июня 1986 в Берикульской популяции камышевок (таблица, рис. 17). Их размеры 20.4×16.3 и 22.5×16.0 мм. Гнёзда располагались на высоте 0.15 и 0.20 м от земли в зарослях малины и в куртине крапивы.

Рис 17. Гнёзда садовой камышевки Acrocephalus dumetorum розовой и серой морфы с яйцами кукушки Cuculus canorus в Кузнецком Алатау. Тисульский район, окрестности посёлка Новый Берикуль.

25 июня 1984 и 28 июня 1986. Фото автора

Причины такого низкого процента случаев паразитирования обыкновенной кукушки на садовой камышевке в Кузнецком Алатау, по на- шему мнению, заключаются в следующем. В первую очередь, это невысокая численность кукушки в местах обитания камышевок, которая в горнотаёжных ландшафтах составляла 0.1-0.8 и лишь в отдельные годы достигала 1-2 ос./км2. По данным С.П.Чунихина (1965), на соседнем Са-лаире в сходных биотопах при сходной численности садовых камышевок в начале 1960-х годов обилие обыкновенной кукушки было в 5-10 раз выше (до 5-7 ос./км2). С другой стороны, почти 60% гнёзд (n = 66) камышевок были устроены на весьма «жидких» кустах спиреи средней Spiraea media, которые вряд ли выдержали бы не только вес взрослой кукушки, но и растущего кукушонка. Случай гибели птенца кукушки в результате выпадения из наклонившегося гнезда садовой камышевки был описан Н.Е. Балацким (1998).

Более 80% всех осмотренных нами гнёзд ( n = 91) располагались на высоте от 0.3 до 1.9 м от земли и только 6 были утроены в приземных розетках травянистых растений в 10-20 см от земли. Даже в наиболее типичных для садовой камышевки местах гнездования в равнинных районах Западной Сибири – в куртинах и зарослях крапивы – из 12 гнёзд 10 находились на высоте 0.5-0.8 м. Все эти особенности гнездования явно ограничивают возможности кукушки использовать гнёзда садовой камышевки для подкладывания яиц.

Ещё более убедительным доказательством крайней редкости паразитирования кукушки на садовой камышевке являются результаты исследования в Томской области. Из 84 осмотренных нами за все годы гнёзд этой камышевки яйцо кукушки (серой окрасочной морфы) встречено лишь в одном, обнаруженном 16 июня 2021 в Кривошеинском районе в пойме Оби у озера Монатка (таблица). По материалам многолетних исследований Б.Д.Куранова, изучавшего биологии садовой камышевки в городских и пригородных местообитаниях Томска (1983-1988) и Северска (1994-2004 годы), плотность конкретно учтённых гнёзд этого вида составляла в среднем 4-6, но достигала и 11 гнёзд на 1 га при минимальных расстояниях между гнёздами в 7-8 м (Куранов 2008).

Под наблюдением находилось 598 (!) гнёзд садовой камышевки. Высота размещения гнёзд составила 6-52, в среднем 24.2 см (n = 328). Отмечен только один успешный и один неуспешный случай (0.33% от всей выборки) паразитирования обыкновенной кукушки, оба в пригородной зоне. В парковом березняке у Томска 21 июня 1987 в кладке из 3 яиц садовой камышевки розовой морфы (гнездо найдено Б.Д.Курановым 17 июня с 1 яйцом камышевки) появилось яйцо кукушки серой морфы размером 22.2×16.7 мм. Через 2 дня яйцо кукушки исчезло, а оставшиеся в гнезде нетронутые яйца камышевки были вымазаны желтком (Куранов 2008). Вероятно, камышевки расклевали яйцо кукушки, скорлупу выбросили и продолжили насиживание кладки. Птенцы успешно вылупились, а под гнездом нашли одно розовое яйцо камышевки с высохшим содержимым, вероятно, ранее выброшенное кукушкой в момент подкладывания яйца. Такой же случай описывает Н.Н.Балацкий у Новосибирска (1998), когда самка камышевки, насиживавшая кладку из розовых яиц, сразу расклевала подложенное яйцо кукушки серой морфы, выбросила половинки скорлупы и успешно вывела потомство. Во втором случае в пригороде Северска 29 июня 1996 в гнезде камышевки обнаружили кукушонка недельного возраста, а под гнездом валялись 4 серых яйца хозяев. Кукушонок был успешно выкормлен (Куранов 2008).

Таким образом, отнесение садовой камышевки к числу основных или приоритетных видов-воспитателей обыкновенной кукушки (Балацкий 2010), по нашему мнению, явно преждевременно. Экологическая раса кукушки у этого вида в Западной Сибири, видимо, ещё только начинает формироваться и распространена очень локально на участках размножения отдельных самок, в частности, по наблюдениям Н.Н.Балацкого (1988, 1998), под Новосибирском. На таких участках, по мнению Б.Д.Ну-мерова (2003), уровень паразитирования кукушки может достигать 8592% гнёзд, при этом для территорий крупных регионов он составляет единицы или доли процентов. Сегодня число таких популяций садовой камышевки с высоким уровнем паразитизма кукушки в Западной Сибири весьма ограничено или они недостаточно изучены в сибирском регионе. Во всяком случае они пока не встречены в Томской области и лишь единично проявились в Кузнецком Алатау.

Экологическая раса соловья-красношейки . Наиболее разнообразен список видов птиц, включая дополнительных и случайных воспитателей, в гнёздах которых находили яйца обыкновенной кукушки голубого или голубовато-зеленоватого цвета. Для Западной и Средней Сибири такие находки чаще всего относят к экологической расе (типу окраски) соловья-красношейки. В Красноярском крае в Приенисейской Сибири у села Большой Кемчуг из 20 случаев паразитирования кукушки таких находок было 11 у 5 видов (Кисленко, Наумов 1967). По данным С.С.Москвитина (1974), в Томской области 16 яиц такой окраски обнаружены у 7 видов. В работе Н.Н.Балацкого (1990) приведена подробная характеристика 23 яиц кукушки расы соловья-красношейки, найденных в гнёздах 9 видов воробьиных птиц в Западной и Средней Сибири, куда частично вошли и нашит данные.

По нашим материалам за все годы наблюдений, из 34 яиц обыкновенной кукушки яйца подобной окраски обнаружены в 13 гнёздах (41%) 6 видов птиц и одной гибридной пары чеканов, из них 6 яиц (43%) были в гнёздах именно соловья-красношейки (1 в Томской области и 5 в Кузнецком Алатау), или 8.4% от всех 63 найденных гнёзд этого соловья (таблица, рис. 18, 1) . Кроме того, с большой вероятностью кукушонок в гнез -де синего соловья и 5 кукушат в гнёздах черноголового чекана вылупились из яиц кукушки этой расы. Следует отметить, что певчий дрозд

(таблица, рис. 18, 3) , теньковка (таблица, рис. 18, 4) и толстоклювая камышевка сразу бросили свои гнёзда после появления в них яиц кукушки. Подобные случаи бросания гнёзд видами-воспитателями, чьи яйца значительно отличаются от яиц кукушек размерами и окраской, в литературе отмечались неоднократно (Дерим-Оглу 1966; Кисленко, Наумов 1967; Мальчевский 1987; Балацкий 1998).

Рис. 18. Яйца обыкновенной кукушки Cuculus canorus расы соловья-красношейки в гнёздах некоторых видов птиц. 1 – соловей-красношейка Luscinia calliope , Кузнецкий Алатау, окрестности посёлка Новый Берикуль, 28 июня 1991; 2 – горихвостка-лысушка Phoenicurus phoenicurus , лесопарк у Томска, 14 июня 2014; 3 – певчий дрозд Turdus philomelos , окрестности посёлка Нижний Берикуль, 14 июня 1986; 4 – теньковка Phylloscopus collybita , там же, 14 июня 1982. Фото автора

Что касается горихвостки-лысушки Phoenicurus phoenicurus — одного из главных хозяев обыкновенной кукушки на территории бывшего СССР (в середине ХХ века было известно 350 случаев паразитирования кукушки на этом виде), а также в странах центральной и восточной Европы (Мальчевский 1987; Нанкинов 2007), то в Западной и Средней Сибири на тот период было отмечено всего по 1 случаю (Нумеров 1993). По находкам в Новосибирской области в конце ХХ века Н.Н.Балацкий выделил у кукушки в Западной Сибири самостоятельную расу горихвостки, отличную по окраске яиц от расы соловья-красношейки (Балацкий 1990, 2008; Балацкий, Бачурин 1999а). Однако до настоящего времени зафиксировано лишь несколько случаев нахождения яиц кукушки в гнёздах горихвостки-лысушки, в том числе и наша единственная на -ходка в лесопарковой зоне Томска из 31 гнезда горихвостки в естественных укрытиях без учёта 227 гнёзд в искусственных гнездовьях, куда кукушка не может подложить яйцо. Эту находку мы пока относим к расе соловья-красношейки (таблица, рис. 18,2).

Находки яиц и птенцов обыкновенной кукушки Cuculus canorus на юго-востоке Западной Сибири (Томская область, Кузнецкий Алатау)

|

№ |

Вид-хозяин |

Раса |

Дата |

Размеры яиц |

Место находки, район |

|

кукушки |

находки |

кукушки |

|||

|

Томская область |

|||||

|

1 |

Anthus trivialis |

Лесного |

03.06.1977 |

23.4×16.9 |

Шегарский р-н |

|

конька |

|||||

|

2 |

Motacilla alba |

Дубровника |

08.07.1977 |

23.3×16.7 |

Парабельский р-н |

|

3 |

Phoenicurus |

Соловья- |

|||

|

phoenicurus |

красношейки |

14.06.2014 |

22.6×17.3 |

Лесопарк у Томска |

|

|

4 |

Luscinia cyane |

Неизвестно |

12.07.2025 |

Кукушонок 10-13 дней |

Томский р-н, Калтайский заказник |

|

5 |

Luscinia calliope |

Соловья-красношейки |

21.06.2020 |

22.3×16.8 |

Кривошеинский р-н |

|

6 |

Saxicola maurus |

дубровник |

06.07.1974 |

21.3×17.0 |

Пойма Томи у Томска |

|

7 |

Saxicola maurus |

Соловья-красношейки |

23.06.1974 |

21.5×17.2 |

Пойма Томи у Томска |

|

8 |

Saxicola maurus |

Неизвестно |

07.07.1976 |

Кукушонок |

Томский р-н |

|

9 |

Saxicola maurus |

Дубровника |

25.06.2018 |

22.7×17.1 |

Кривошеинский р-н |

|

10 |

Saxicola maurus |

Соловья-красношейки |

14.06.2022 |

23.5×16.6 |

Кривошеинский р-н |

|

11 |

Saxicola maurus |

Неизвестно |

29.06.2020 |

Кукушонок |

Кривошеинский р-н |

|

12 |

Acrocephalus agricola |

Зелёного |

|||

|

конька |

03.07.1977 |

23.2×17.0 |

Шегарский р-н |

||

|

13 |

Acrocephalus |

Садовой |

|||

|

dumetorum |

камышевки |

16.06.2021 |

22.8×16.8 |

Кривошеинский р-н |

|

|

14 |

Acrocephalus |

Садовой |

|||

|

schoenobaenus |

камышевки |

18.06.2023 |

21.9×16.7 |

Первомайский р-н |

|

|

15 |

Ocyris aureolus |

Дубровника |

03.07.1974 |

Данных нет |

Пойма Томи у Томска |

|

16 |

Ocyris aureolus |

Дубровника |

07.07.1988 |

22.8×17.5 |

Кривошеинский р-н |

|

Кузнецкий Алатау |

|||||

|

1 |

Motacilla cinerea |

Горной трясогузки |

12.06.1985 |

24.0×16.8 |

Хакасия, долина, р. Белый Июс |

|

2 |

Turdus philomelos |

Соловья-красношейки |

14.06.1986 |

22.4×16.6 |

|

|

3 |

Luscinia calliope |

Соловья-красношейки |

15.06.1980 |

22.2×16.3 |

Северные низкогорья, |

|

4 |

Luscinia calliope |

Соловья-красношейки |

26.06.1982 |

20.3×16.4 |

Кемеровская обл., Тисульский р-н, у пос. Новый Берикуль |

|

5 |

Luscinia calliope |

Соловья-красношейки |

21.06.1988 |

20.6×16.3 |

|

Окончание таблицы

|

№ |

Вид-хозяин |

Раса кукушки |

Дата находки |

Размеры яиц кукушки |

Место находки, район |

|

6 7 |

Luscinia calliope Luscinia calliope |

Соловья-красношейки Соловья-красношейки |

16.06.1990 28.06.1991 |

23.0×17.2 22.5×16.8 |

Северные низкогорья, Кемеровская обл., Тисульский р-н, у пос. Новый Берикуль |

|

8 |

Гибридная пара: ♂ Saxicola rubetra , ♀ S. maurus |

Соловья-красношейки |

16.06.1985 |

23.6×16.9 |

Хакасия, горная лесостепь, окр. села Ефремкино |

|

9 |

Saxicola maurus |

Неизвестно |

26.06.1982 |

Кукушонок |

|

|

10 |

Saxicola maurus |

Неизвестно |

05.07.1984 |

Кукушонок |

|

|

11 |

Saxicola maurus |

Дубровника |

25.06.1988 |

22.9×17.2 |

|

|

12 |

Saxicola maurus |

Неизвестно |

08.07.1991 |

Кукушонок |

|

|

13 |

Acrocephalus dumetorum |

Садовой камышевки |

16.06.1984 |

20.4×16.3 |

|

|

14 |

Acrocephalus dumetorum |

Садовой камышевки |

25.06.1986 |

22.5×16.0 |

|

|

15 |

Phylloscopus collybita |

Соловья-красношейки |

14.06.1982 |

20.8×16.8 |

|

|

16 |

Phragamaticola aedon |

Соловья-красношейки |

10.07.1985 |

22.8×17.0 |

|

|

17 |

Sylvia curruca |

Славки-мельничка |

16.06.1980 |

22.1×16.0 |

Северные низкогорья, Кемеровская обл., Тисульский р-н, |

|

18 |

Sylvia curruca |

Славки-мельничка |

26.06.1981 |

22.0×16.2 |

у пос. Новый Берикуль |

|

19 |

Sylvia curruca |

Садовой камышевки |

28.06.1986 |

23.4×16.4 |

|

|

20 |

Lanius cristatus |

Сибирского жулана |

26.06.1981 |

20.6×15.1 |

|

|

21 |

Lanius cristatus |

Сибирского жулана |

19.06.1983 |

22.9×16.9 |

|

|

22 |

Lanius cristatus |

Сибирского жулана |

20.06.1984 |

23.4×17.2 |

|

|

23 |

Lanius cristatus |

Сибирского жулана |

17.06.1988 |

22.6×17.0 |

|

|

24 |

Lanius cristatus |

Сибирского жулана |

19.06.1990 |

25.0×16.7 |

В литературе упоминается ещё не менее 20 основных или второстепенных видов-воспитателей обыкновенной кукушки, на которых случаи паразитирования в Западной Сибири или сопредельных регионах были доказаны, а для некоторых даже выделены экологические расы (Балац-кий, Бачурин 1999а). В частности, в Оологическом банке кукушек Г.Н. Бачурина собрано 396 яиц обыкновенной кукушки из 22 регионов России, 4 среднеазиатских республик и Украины, в том числе с Урала ( n = 110), Дальнего Востока ( n = 85) и Сибири ( n = 55). Среди них из экологических рас, виды-воспитатели которых многочисленны в Западной Сибири, есть яйца расы серой славки ( n = 26), лесного + зелёного коньков ( n = 24), соловья-красношейки ( n = 14), зяблика ( n = 8), по 3 белой трясогузки, садовой камышевки и дубровника и по 1 -2 яйца ещё 5 видов (Бачурин, Мещерягина 2017).

В Кузнецком Алатау, кроме соловья-красношейки, черноголового чекана, славки-мельничка и сибирского жулана, из видов с количеством осмотренных нами гнёзд более 30 (Гуреев, Торопов 2003) только два случая отмечены у садовой камышевки ( n = 113), по одному у горной трясогузки ( n = 31), певчего дрозда ( n = 82) и толстоклювой камышевки ( n = 27). Совсем не обнаружены яйца или птенцы кукушек у лесного Anthus trivialis (n = 66) и зелёного A. hodgsoni ( n = 17) коньков, рябинника Tur-dus pilaris (n = 75), белобровика Turdus iliacus ( n = 34), чернозобого дрозда Turdus atrogularis (n = 246) - самого многочисленного дрозда в черневом низкогорье Кузнецкого Алатау, сходного по экологии с рябинником; седоголовой овсянки Ocyris spodocephalus ( n = 39), отмечаемой хозяином кукушки в Приенисейской Сибири (Кисленко, Наумов 1967) и чечевицы Carpodacus erythrinus ( n = 107). У теньковки в 97 гнёздах, кроме отмеченного выше яйца кукушки расы соловья-красношейки, мы нашли 4 яйца глухой кукушки Cuculus optatus , что подтверждает статус теньковки как основного воспитателя этого вида.

Аналогичные материалы собраны нами в период с 1974 по 2025 год и в Томской области. Кроме упомянутых выше видов, значительный объём материала по прослеженным гнёздам накоплен ещё по нескольким потенциальным видам-воспитателям. Всего по одному яйцу обыкновенной кукушки найдено нами у белой трясогузки Motacilla alba ( n = 27), лесного конька ( n = 55). Совсем не отмечено паразитирование на белобровике ( n = 38), который в 1960-х годах, по данным С.С.Москви-тина (1974), в Томской области был на третьем месте после дубровника и черноголового чекана по числу яиц кукушки в его гнёздах ( n = 9). В Новосибирской области только что вылупившийся кукушонок обнаружен в гнезде белобровика 19 июня 1997 (Балацкий 1998). Также мы не нашли ни одного яйца кукушки у рябинника (более 200 гнёзд), певчего дрозда (39), теньковки (47), садовой Sylvia borin (40) и серой S. communis (49) славок, зяблика (32) и чечевицы (49). Малое число осмотренных нами гнёзд серой мухоловки Muscicapa striata (17) и варакушки Luscinia sve-cica (12), которая является обычным воспитателем кукушки на Южном Урале (Левин, Губин 1982), не позволяет составить однозначное мнение о взаимодействии кукушки с этими видами в нашем регионе.

Таким образом, после катастрофического исчезновения на гнездовании дубровника, в настоящее время в Западной Сибири основными видами-воспитателями обыкновенной кукушки остаются черноголовый чекан и соловей-красношейка, возможно, садовая камышевка, а в Кузнецом Алатау — ещё сибирский жулан и, надеюсь, славка-мельничек. Участие остальных видов в воспитании птенцов кукушки носит единичный или случайный характер.

Анализ собственных материалов и исследований других авторов показывает, что даже длительные стационарные исследования биологии размножения потенциальных видов-воспитателей с большим количеством осмотренных гнёзд на значительных территориях не всегда дают гарантии установления паразитизма кукушек на этих видах. Это связано, по-видимому, не столько с численностью и распространением самих выявленных и потенциальных видов-воспитателей, сколько с отсутствием или небольшим числом в районе исследований локальных участков размножения отдельных самок кукушек (Мальчевский 1987; Нумеров 2003), которые ещё не привели к формированию устойчивых популяций той или иной экологической расы кукушки. Поэтому необходимы дальнейшие исследования по изучению их гнездовой биологии и выяснению всех аспектов взаимодействия паразита и его хозяев.

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № FSWM-2024-0006). За помощь в сборе материалов автор выражает искреннюю благодарность О.Г.Нехорошеву, В.И.Ольбергайте, Н.Г.Лисиной, О.Л.Шериной.