Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula и свиристель Bombycilla garrulus на северном пределе ареала в Западной Сибири

Автор: Рыжановский Вячеслав Николаевич

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 614 т.19, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140151991

IDR: 140151991

Текст статьи Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula и свиристель Bombycilla garrulus на северном пределе ареала в Западной Сибири

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula и свиристель Bombycilla garrulus имеют близкие области гнездования (таёжная зона Евразии), в пределах которых они и зимуют, кочуя преимущественно от северных границ ареала к южным. Нерегулярно в процессе кочёвок они вылетают за пределы гнездовой части ареала.

Зимой снегири и свиристели частично конкурируют друг с другом за пищу, прежде всего за плоды рябины, мелкоплодной яблони, боярышника. При этом свистели, как и дрозды, усваивают только мягкие части ягод, непереваренные семена выделяются с помётом. За осень свиристели, обычно совместно с рябинниками Turdus pilaris , выедают рябину в лесах, к середине зимы съедают большую часть ягод в посёлках, городах, пригородных садах и откочёвывают в другие районы. Снегири в течение зимы подбирают то, что не съели два предыдущих вида. Способ обработки пищи у снегиря совершенно другой: из ягод и плодов они выедают только семена. На небольшой ягодной яблоне группа птиц может кормиться несколько дней, не используя все плоды сразу, т.к. спектр питания снегирей весьма широкий – разнообразные семена деревьев и трав (Галкин 1972; Постников 2000). Поэтому в городских парках, пригородных и сельских садах снегири встречаются до весны, свиристели же весной могут не встречаться совсем.

Наблюдая осенние налёты свиристелей, когда они по численности многократно превосходят снегирей, создаётся впечатлении о доминировании свиристелей среди таёжных воробьиных в гнездовое время и редкости в тайге снегирей. В действительности же оба вида в тайге весьма малочисленны. По этой причине сведений об их летней жизни в литературе очень мало и сосредоточены они главным образом в фаунистических сводках. Столь же мало данных об этих видах и у автора настоящего сообщения. Однако в тех районах Субарктики, где мы работали (Нижнее Приобье и полуостров Ямал), орнитологические исследования со времён Б.М.Житкова (1912) надолго не прерывались, а с середины ХХ века стали ежегодными и «многоотрядными», по их ре- зультатам опубликованы сводки и монографии. Поэтому есть возможность, сопоставляя собственные и литературные материалы; сравнить биологию снегиря и свиристеля – этих систематически далёких, но экологически весьма близких, особенно во негнездовое время, видов. При этом ставилась задача выявить особенности экологии, способствующие освоению этими птицами южных районов Субарктики.

Материал и методы

Материалы автора – это результаты полевых наблюдений с 1971года в Приобской лесотундре, на Полярном Урале и на Южном Ямале, результаты отловов птиц паутинными сетями в 1976-1978 годах в долине реки Собь, пересекающей Уральский хребет в среднем течении, а также результаты отловов птиц сетями и большой ловушкой в долине Оби в окрестностях г. Лабытнанги (стационар Октябрьский). Всех пойманных птиц кольцевали, взвешивали, оценивали количество подкожных жировых резервов, описывали состояние оперения. К литературным данным относятся монографии (Данилов и др. 1984; Вартапетов 1984, 1998; Пасхальный 2004; Головатин, Пасхальный 2005) и весьма многочисленные статьи, где свиристель и снегирь обычно упоминаются без описания деталей биологии.

Характер пребывания

Основной период регистрации снегиря и свиристеля на севере Западной Сибири – с конца мая до конца августа. Менее регулярно они встречаются во негнездовое время: весной, осенью и, реже, зимой. По данным С.П.Пасхального (2004), в Лабытнанги одиночных свиристелей и группы видели почти ежегодно в марте-июне и сентябре-ноябре. Массовые осенние налёты, длящиеся до истощения запасов ягод рябины, отмечены в 1983, 1987, 1988, 1999 годах. В урожайные на рябину годы свиристели остаются зимовать в речных долинах Полярного Урала. В.С.Балахонов (1978) в долине Соби у станции Красный камень видел стайки по 10-15 особей 26 января 1976. В 1984 году Свиристели появились в городе Лабытнанги в начале марта и встречались там до середины апреля, до появления проталин на плакорах, кормясь на помойках (Пасхальный 2004). Снегири зимой на широте Полярного круга встречаются значительно реже. В частности, в Лабытнанги на территории Экологического стационара с 1 по 26 декабря 1999 регулярно кормились на рябине 1-3 птицы (Пасхальный 2000), там же мной 1 марта 2002 встречена самка.

Обилие

В северной тайге Обь-Пуровского междуречья в первой половине лета средняя по ландшафту численность свиристелей в 1987-1988 годах составила 4 ос./км2, наиболее высокая плотность отмечена на участках нефтепромыслов (возможно, это были кочующие птицы), в лесах же встречено от 1 до 4 ос./км2 (Вартапетов 1998). В пределах таёжной зоны Л.Г.Вартапетов (1984) отмечает снижение обилия свиристелей в гнездовое время от северной тайги к южной. Снегирей в северной тайге Обь-Пуровского междуречье автор не встречал ни в 1976, ни в 19871988 годах, но отмечал их присутствие в средней тайге. Но снегири в северной тайге есть. В верховьях реки Сорум (приток Казыма) встречаемость свиристелей в лесных ландшафтах составила 0.17 пары на 1 км маршрута, снегирей – 0.13 на 1 км пойменного леса (Головатин, Пасхальный 1999). Для пойменных лесов реки Русской (приток реки Таз) свиристель отнесён к категории обычных, но снегирь (по голосу) отмечен лишь дважды (Виноградов 2002). В северной тайге и лесотундре бассейна Енисея свиристель и снегирь относятся к редким, местами обычным видам, встречающимся с максимальной плотностью в тёмнохвойной тайге: первый вид 3-8, второй – 2 ос./км2 (Рогачёва 1988). Таким образом, на пространстве Обь-Енисейского междуречья гнездятся оба вида при численном доминировании свиристеля.

Для ландшафтов границы между северной тайгой и южной лесотундрой на левобережье Оби и в Лесном Урале М.Г.Головатин (2002) сообщает, что свиристели на облесенной территории встречаются повсеместно с гнездовой плотностью 0.5-1.0 пар/км2, снегири же очень малочисленны – 0.1-0.2 пар/км2. Для участков древостоев и пойменных зарослей высоких кустарников в горных долинах Полярного Урала М.Г.Головатин и С.П.Пасхальный (2005) указывают плотность 1.5 ± 0.8 (река Лонготъеган) и 1.6±1.1 пар/км2 (река Собь). На учётной площадке стационара Октябрьский гнездящиеся свиристели не регистрировались; гнездование пары снегирей на территории активного поиска гнезд (около 1 км2) регистрировали дважды за 8 лет наблюдений. В 2009 году на этой территории было не менее 2 пар снегирей; а охотящегося за насекомыми свиристеля неоднократно видели в 3 км от площадки. В наиболее северной точке гнездования – в островном лесу реки Хадытаяха (Данилов и др. 1984), оба вида гнездятся с ещё более низкой плотностью и, вероятно, лишь в отдельные годы.

Биотоп

По описаниям М.Г.Головатина и С.П.Пасхального (2005), свистели предпочитают разреженные древостои с участием ели в верхнем ярусе и подлеском из берёзы, ольхи и ивы, чаще в пойме или на прилегающих к ней участках. В предгорьях Полярного Урала встречена пара свиристелей в лиственничной редине с подлеском из ольхи, берёзы, можжевельника. Могут быть встречены эти птицы и в пойменных разреженных зарослях древовидных ив. В горы Полярного Урала поднимаются не выше облесенной части, но кормиться вылетают и за его пределы. Индивидуальная территория пары довольно большая и включает открытые тундроподобные участки, болотца, облесенные бо- лота, на которые птицы вылетают кормиться. Согласно Л.Г.Вартапе-тову (1984), в северной тайге во время гнездования свиристели встречаются в приречной тёмнохвойной тайге, на гарях, по соснякам, на грядово-мочажных верховых болотах. В районе стационара Октябрьский свиристель вылетал на кормежку в сор из прибрежного смешанного леса из ели, лиственницы, берёзы и ольхи.

Снегири предпочитают гнездиться в глухой высокоствольной тайге (Рогачёва 1988), которой в нашем районе практически нет. Поэтому основной биотоп, где можно встретить снегирей – это смешанный лес с присутствием ели в речных долинах. В горах Полярного Урала снегири встречаются как в древостоях с большей или меньшей примесью ели, так и в высоких кустарниках по берегам рек (Головатин, Пасхальный 2005). В районе стационара Октябрьский два гнездовых участка этих птиц располагались на склоне коренного берега, занятого смешанным елово-берёзовым, с участием ольхи и лиственницы, лесом. Снегири никогда не пытались гнездиться в лиственничном, с небольшой примесью ели, редколесье стационара Харп.

Сезонные явления

Чётких сроков прилёта свиристелей в лесотундру нет. Однако если не считать зимовавших, большинство особей прилетает в конце апреля – мае. М.Г.Головатин (2002) отмечает, что в пойме реки Войкар (стационар «Войкар») в некоторые годы свиристели присутствовали в начале мая (ко времени приезда), в другие прилетали позднее, самое позднее появление – 27 мая 1996 и 1999. В окрестностях Лабытнанги и в долине Соби на Полярном Урале первых птиц, всегда в стаях, видели 22 мая 1977, 30 мая 1978, 26 мая 1979, 3 июня 1992; 16 мая 1997 и 2 июня 1999. Свиристели могут залетать достаточно далеко в тундру; так, например, 3 июня 1974 одну птицу встретили в посёлке Мыс Каменный (Данилов и др. 1984).

Снегири прилетают, вероятно, не раньше второй половины мая. В 1980 году на стационаре Октябрьский пару этих птиц видели 21 мая, затем 30 мая, 10 июня там же снегири беспокоились; на фактории Ха-дыта пара снегирей (самец и самка) поймана 27 мая (Данилов и др. 1984). В 1981 году на стационаре Октябрьский самцы и самки отлавливались в период с 10 по 16 июня; в 1982 году одна пара поймана 27 мая. О малочисленности снегирей на весеннем пролёте свидетельствует общее число этих птиц, пойманных сетями и ловушками за май-июнь 1978-1989 годов – это всего 3 самца и 4 самки из более чем 7 тыс. окольцованных весной воробьиных. На реке Хадыта в 1981 году первых снегирей видели 18 июня, затем они стали обычны и встречались в течение всего лета, т.е. прилёт был очень поздним, несмотря на относительно раннюю весну этого года.

Гнёзд свиристелей не найдено. В 1979 году они несомненно гнездились в районе стационара Октябрьский, т.к. 20 июня сетью пойман самец, 21 июня – там же самка с наседным пятном на стадии, соответствующей периоду откладки яиц. В 1977 году на участке стационара Собь, в пойменных ивняках 29 июня пойманы два слётка в возрасте 17-20 дней возраста, которых сопровождала самка.

Снегири неоднократно гнездились в районе стационара Октябрьский (беспокоились, держались в одном месте), но самого гнезда найти не удавалось. В районе фактории Хадыта 27 мая 1980 в паутинную сеть попалась пара снегирей; затем самка была поймана повторно 17 июля с наседным пятном (стадия отека). 17 июля 1981 найдено гнездо снегиря с 4 едва насиженными яйцами. Оно располагалось на молодой ели у ствола на высоте 2.2 м. В 1988 году в верховьях Войкара выводки появились 27 июня и держались там до середины-конца июля; выводок на реке Погурей (приток Войкара) наблюдали 23 июля 2003 (Головатин, Пасхальный 2005). В низовьях реки Лонготъеган беспокоящаяся пара встречена 18 июня 1994. (Карагодин и др. 2000).

После распадения выводков поведенческие различия между свиристелями и снегирями становятся более заметны. Свиристели быстро объединяются в стаи, которые могут перемещаться во всех направлениях, залетать даже на север кустарниковых тундр (Данилов и др. 1984). В долине Соби за июнь – первую половину июля пойманы, как уже говорилось, всего два слётка; свиристели в это время практически не встречались на маршрутах. Однако после 20 июля они стали массовыми птицами, на экскурсиях регулярно встречались стаи, державшиеся преимущественно на черничниках и голубичниках на южных склонах долины. Визуально дальнейшего изменения численности свиристелей не происходило, в течение августа – сентября в нашей части долины держалось несколько сот особей, преимущественно первогодков. Среди птиц, пойманных в эти дни, взрослых было 5, молодых – 26. Соотношение возрастов (1:5) соответствует высокой успешности размножения и может рассматриваться как доказательство включения в кочёвки всей локальной популяции из более южной части ареала. В 1976 и 1978 годах подобного явления здесь не наблюдали. Не было августовских массовых налётов свиристелей на заросли рябины в окрестностях стационара Октябрьский. Более того, за период массовых летне-осенних отловов воробьиных в 1978-1983 годах на стационаре пойман всего один свиристель, а стай этих птиц не видели.

Молодые снегири в период послегнездовых кочёвок, вероятно, как и молодые юрки Fringilla montifringilla , откочёвывают из лесотундры в северную тайгу сразу после распадения выводков, т.к. во второй половине лета пойманы 2 молодых снегиря против 25 взрослых (соотношение возрастных групп, близкое к тому, что наблюдается у юрка –

Рыжановский 2010) при обратном соотношении у большинства других видов воробьиных нашего района.

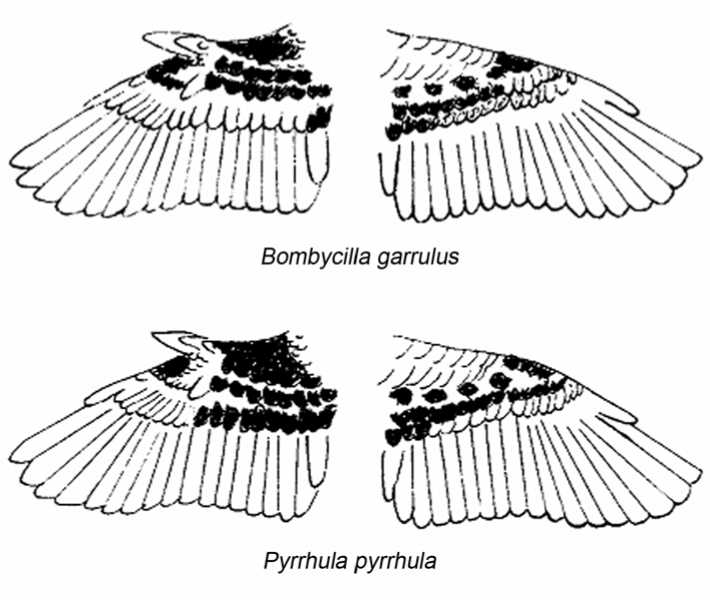

Линька (частичная постювенальная и полная послебрачная) у обоих видов протекает в гнездовой части ареала в близкие сроки.

Bombycilla garrulus

Pyrrhula pyrrhula

Рис. 1. Полнота постювенальной линьки крыла у свиристеля и снегиря.

Чёрный цвет – линяет у всех птиц; серый – линяет у части птиц; белый – не линяет.

Молодые свиристели (n = 22) в процессе линьки заменили все или почти все сформировавшееся в гнезде кроющие птерилий головы и туловища и значительное число кроющих крыла (рис. 1) Почти у всех птиц линяли средние верхние кроющие первостепенных маховых, малые и средние верхние кроющие второстепенных маховых, внутренние (19-е и 20-е) большие верхние кроющие второстепенных маховых, верхние и нижние кроющие пропатагиальной складки, кроющие крылышка, верхние и нижние кроющие кисти, средние нижние кроющие второстепенных маховых, нижние кроющие третьестепенных маховых. У некоторых птиц заменялись большие нижние кроющие первостепенных и второстепенных маховых и средние нижние кроющие первостепенных маховых. Не отмечена линька карпального кроющего. Процесс постювенальной линьки можно разделить на 7 этапов (стадий) со следующими признаками: 1-я стадия – появление пеньков нового пера в грудном отделе брюшной птерилии и межлопаточном отделе спинной птерилии; 2-я стадия – начало роста новых перьев на голове и центральных рядов кроющих плечевой птерилии; 3-я стадия – начало линьки верхних и нижних кроющих рулевых и кроющих крыла; 4-я стадия – интенсивный рост новых перьях на всех птерили- ях; 5-я стадия – верхние кроющие крыла перелиняли полностью, продолжается рост перьев на остальных птерилиях. В ходе 6-й стадии закачивается рост кроющих на небольших птерилиях тела и продолжается на брюшной и спинной птерилиях, которые заканчивают её на последней, 7-й стадии линьки.

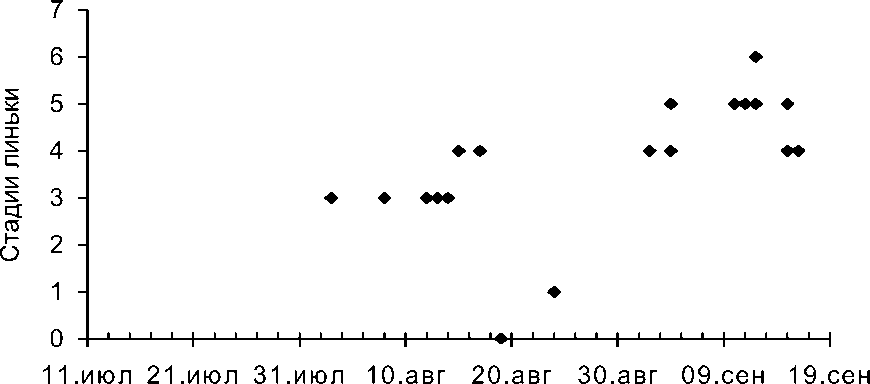

Сроки отлова молодых свиристелей на разных стадиях линьки показаны на рисунке 2. Обращают на себя внимание поздние сроки окончания линьки и её низкие темпы. У большинства осмотренных птиц линька началась во второй половине июля и только у 2 особей, несомненно из поздней кладки, её начало пришлось на третью декаду августа. При этом среди свиристелей, пойманных в середине сентября, между 11 и 16 числами, не было птиц на последней, 7-й стадии, и тем более в новом пере. Такие птицы должны появиться в начале октября, т.е. длится линька около 2 месяцев.

Даты отлова

Рис. 2. Сроки отлова линяющих молодых свиристелей Bombycilla garrulus на Полярном Урале в 1977 г. Каждая точка – одна птица. 0 – линька не началась.

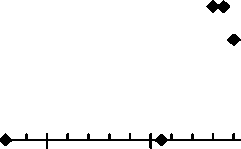

Послебрачная линька свиристелей, несомненно, полная. По осмотрам 4 птиц, пойманных на разных этапах линьки, смена оперения начинается, как и у большинства воробьиных, с выпадения внутренних первостепенных маховых, третьестепенные маховые выпадают на 4-й стадии, одновременно с началом линьки контурного оперения на грудном отделе брюшной птерилии. Линька большинства птиц начинается после прекращения выкармливания молодых, не раньше начала августа, т.к. в середине августа они были на 3-й и 4-й стадиях, а одна птица – ещё в старом пере (рис. 3). Свиристель, пойманный на 10-й стадии послебрачной линьки в конце первой декаде сентября должен закончить линьку в третьей декаде. Возможно, основная масса взрослых свиристелей заканчивает линьку до начала октября или в первой декаде этого месяца, одновременно с молодыми птицами, что по сравнению с другими северными воробьиными очень поздно.

Медленная, растянутая на 2-2.5 месяца линька свиристелей, как молодых, так и взрослых, связана с постоянными перелётами этих птиц. Она не снижает лётные качеств птицы, что имело бы место при быстрой линьке, и позволяет свиристелям перемещаться на значительные расстояния в любое время второй половины лета и осени.

11 10 9

§ 8 т 7 6

S 5 со 4 О 3

2 1 0

11.июл 21.июл 31.июл 10.авг 20.авг 30.авг 09.сен 19.сен

Даты отлова

Рис. 3.Сроки отлова линяющих взрослых свиристелей Bombycilla garrulus на Полярном Урале и в Нижнем Приобье.

Каждая точка – одна птица. 0 – линька не началась.

Постювенальная линька снегирей детально описана Г.А.Носковым и Е.Н.Смирновым (1990) в Приладожье. Начинается она, в зависимости от сроков вылупления, возрасте 32-70 дней, имеет близкую с северными свиристелями полноту (у снегирей заменяются все большие верхние кроющие второстепенных маховых, но не линяют средние верхние кроющие первостепенных маховых), длится 60-80 дней, в зависимости от сроков вылупления (чем позднее особь вылупляется, тем раньше линька начинается и быстрее протекает). Упомянутые авторы выделили у снегиря 7 стадий постювенальной линьки.

20 августа 1958 на Полярном Урале был добыт молодой снегирь без следов линьки (Данилов 1959). Мы поймали в долине реки Собь двух молодых птиц. Первая 7 августа 1977 была на 3-й стадии, вторая 15 августа 1978 – на 5-й стадии линьки. Поскольку линька второй особи была в максимально развитом состоянии (на 4-5-й стадиях заменяются перья на всех участвующих в линьке участках), можно, несмотря на минимальный материал, составить общую схему полноты линьки. На голове и туловище заменялись начавшие рост в гнездовое время перья всех отделов, полнота линьки крыловой птерилии приведена на рисунке 1. По этому показателю нижнеобские снегири не отличаются снегирей Приладожья. Учитывая поздние сроки прилёта и гнездования снегирей в лесотундре, постювенальная линька должна начинаться в конце июля – начале августа и заканчивается во второй половине сентября – начале октября.

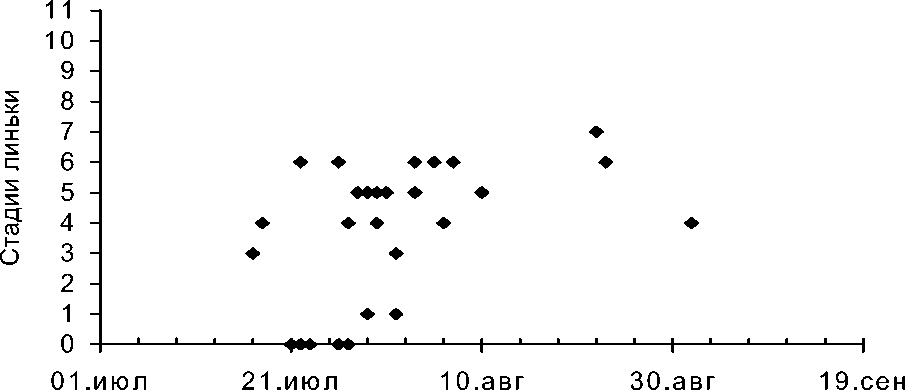

Даты отлова

Рис. 4. Сроки отлова линяющих взрослых снегирей Pyrrhula pyrrhula на Полярном Урале и в Нижнем Приобье. Каждая точка – одна птица. 0 – линька не началась .

Послебрачная линька снегирей полная, последовательность смены оперения не отличается от схемы Г.А.Носкова и Е.Н.Смирнова (1990). Взрослых снегирей мы отлавливали на начальных и средних этапах линьки (рис. 4). Снегири, пойманные 17 и 18 июля на 3-й и 4-й стадиях линьки, исходя из темпов выпадения маховых, начали её 12-14 июля; снегирь, пойманный 1 сентября на 4-й стадии, начал линьку, по этим расчётам, не позднее 27 августа. Таким образом, период вступления в линьку взрослых птиц растянут на всю вторую половину лета, от второй декады июля до конца августа. Птицы разного пола линяли в общие сроки. При продолжительности линьки 82-90 дней (Newton 1966; Носков, Смирнов 1990), у наиболее рано её начавших птиц полный новый наряд должен сформироваться в последних числах сентября, у поздно начавших – в начале-середине ноября.

Сроки отлёта снегирей не установлены, вероятно, миграция идёт весь сентябрь, но в паутинные сети и ловушку снегири не попадались, хотя в отдельные годы отлов заканчивали в третьей декаде сентября. Свиристели в 1977 году на Полярном Урале попадали в сети до прекращения работы в середине сентября, но наблюдались и позднее.

Особенности летнего питания

Как уже говорилось выше, зимой снегири поедают семена из сухих и сочных плодов; свиристели предпочитают мякоть ягод, прежде всего рябины. В летний период спектр питания снегирей несколько расширяется за счёт насекомых, собираемых попутно, однако основным кормом остаются семена и зелёные части растений. Птенцов снегири выкармливают кашицей из семян с добавление малоподвижных насекомых. Свиристели весной кормятся ягодами на проталинах в тундре, пары птиц специально вылетают туда кормиться из леса. Когда в заметном количестве появляются насекомые, свиристели переключаются на питание ими. Эти птицы охотятся на летающих насекомых исключительно в полёте (Головатин, Пасхальный 2005). Эти авторы отмечают ловкость птиц во время воздушной охоты, способность порхать и даже «пятиться назад» в воздухе. Я подобный способ ловли насекомых наблюдал в середине июля. В августе в долине Соби свиристели кормились исключительно на ягодниках.

Заключение

На северном пределе ареала оба рассматриваемых вида малочисленны. Снегирь распространён более неравномерно, на больших территориях северной тайги его нет. Однако в лесотундре, в островных и долинных лесах, его плотность, возможно, несколько выше, чем свиристеля. К гнездованию свиристели приступают раньше снегирей в связи с более ранним прилётом и раньше объединяются в стаи по завершении размножения. Процесс линьки протекает низкими темпами, благодаря чему птицы на всех стадиях смены оперения способны к дальним перелётам. Среди птиц, пойманных в разные периоды года, преобладали «тощие» и «маложирные» особи. Не было птиц, жирность которых оценивалась бы баллом «много». «Среднежирные» особи встречались в течение всего сезона отлова в единичном числе. Можно предполагать, что прилёт в Субарктику и отлет из неё снегирей и свиристелей не требует развитого миграционного состояния.