Обыкновенный соловей Luscinia luscinia на северо-востоке Украины (Сумская область)

Автор: Кныш Николай Петрович

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 1381 т.25, 2016 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140156739

IDR: 140156739

Текст статьи Обыкновенный соловей Luscinia luscinia на северо-востоке Украины (Сумская область)

Литературные источники, касающиеся обыкновенного соловья Lus-cinia luscinia на Украине, немногочисленны, и пока что нет полного представления о современном состоянии и экологии вида. Наиболее детальные сведения содержатся в монографии Н.Н.Сомова (1897) и нескольких недавних работах (Книш 2003; Матвиенко 2009; Чаплыгина, Савинская 2016), выполненных в северо-востоке Украины.

Изложенные ниже материалы собраны мною в 1969-2016 годах в лесостепной (южной) части Сумской области, преимущественно в Сумском районе, в том числе на зоологическом стационаре возле села Вакаловщина и в окрестном массиве нагорных дубрав. Обследованы (с разной полнотой) 85 гнёзд соловья, кроме того для анализа привлечены два случая гнездования, описанные в литературе (Матвиенко 2009). Календарные сроки откладки первого и последующих яиц в 8 гнёздах определялись по наблюдениям, в 74 вычислены по насиженности яиц, дате вылупления или возрасту птенцов. Определена величина 48 полных кладок, при этом учитывались как яйца (33 случая), так и птенцы младшего возраста (15 случаев). Успешность размножения и причины гибели потомства прослежены по 50 гнёздам.

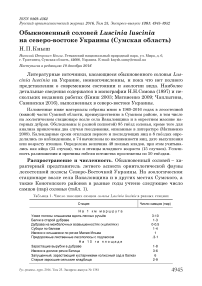

Распространение и численность . Обыкновенный соловей – характерный представитель летнего аспекта орнитологической фауны лесостепной полосы Северо-Восточной Украины. На зоологическом стационаре возле села Вакаловщина и в других местах Сумского, а также Конотопского районов в разные годы учтено следующее число самцов (пар) соловья (табл. 1).

Таблица 1. Число поющих самцов соловья Luscinia luscinia в разных стациях

|

Стация |

Число самцов (пар) |

|

На 1 км маршрута |

|

|

Узкие полосы ольшаника вдоль лесных ручьёв |

3-10 |

|

Балки в старой дубраве |

1-3 |

|

Дубрава на межбалочных возвышенностях («шпилях») |

0-0.5 |

|

Субори по балкам |

1-4 |

|

Ивняки и ольшаники по речке Малая Ильма |

1 |

|

Придорожные лиственные лесополосы с подлеском |

.3-1 |

|

На 10 га площади |

|

|

Зарастащие вырубки в дубраве |

1-8 |

|

Ивняки в долине речки Битица |

3-6 |

|

Запущенный, зарастающий кустарниками колхозный сад в балках |

6 |

|

Старые заросшие сельские кладбища |

2-9 |

Таким образом, соловьи наиболее обильны в богатых подлеском ольшаниках и ивняках вдоль лесных ручьёв и речек, на сыроватых участках лесных балок и в других тенистых местах. О биотопических предпочтениях вида свидетельствуют и гнездовые находки. Из 87 гнёзд 39 (44.8%) обнаружены в ольшаниках и ивняках, 27 (31.0%) — в балочных понижениях нагорной дубравы, 13 (14.9%) — на внутренних опушках дубравы (рядом с полянами и луговинами на днищах балок), 5 (5.7%) — на зарастающих густой порослью вырубках в дубраве, 1 гнездо (1.1%) — в полосе субори на склоне балки, 2 (2.3%) — на заросшем деревьями и кустарниками старом сельском кладбище.

В небольшом числе соловьи гнездятся в подходящих биотопах населённых пунктов. На территории города Сумы до 1980-х годов эти птицы были обычны на старых кладбищах, в закустаренных насаждениях городского парка и прибрежных зарослях речек (Скворцова 2006). Позже численность вида заметно уменьшилась, отдельные пары регистрируются лишь в некоторых из этих мест (16 июня 2002, 2 мая и 11 июня 2003, май 2006).

Таблица 2. Фенология прилёта (первая песня) обыкновенного соловья Luscinia luscinia в Сумской области

|

Регион |

Период (годы) |

N |

M |

SE |

SD |

Lim |

Источник |

|

Лесостепная часть области (город Ахтырка) |

19631977 |

15 |

1 мая |

1.0 |

3.8 |

26 апреля – 9 мая |

Сезонная жизнь природы… 1980 |

|

Лесостепная часть области (окрестности города Сумы) |

19611969 |

8 |

28 апреля |

0.9 |

2.6 |

24 апреля – 1 мая |

Матвиенко 2009 |

|

Лесостепная часть области (в основном Сумской район) |

19672016 |

42 |

26 апреля |

0.6 |

4.0 |

19 апреля – 5 мая |

Книш 2006, другие данные автора |

|

Сумское Посеймье (Кролевецкий район) |

19792007 |

17 |

29 апреля |

0.8 |

3.1 |

25 апреля – 5 мая |

Грищенко 2008 |

|

Сумское Полесье (Середино-Будский район) |

20012007 |

6 |

24 апреля |

2.1 |

5.2 |

17 апреля – 1 мая |

Гаврись та ін. 2007; Кузьменко, Степаненко 2007; Степаненко 2008 |

Фенология миграций . По разным данным, соловьи (регистрируемые по первому пению) появляются на территории Сумской области в период с 17 апреля по 9 мая (табл. 2), обычно это происходит в последней декаде апреля. По моим наблюдениям, в лесостепной части области первые соловьи отмечались между 19 апреля (2014 и 2016 годы) и 5 мая (1984), среднее за 42 года — 26 апреля ± 0.7 дня. В эту пору начинают зеленеть деревья и кустарники, цветут ивы Salix spp., зацветают клён остролистный Acer plathanoides и черёмуха обыкновенная Padus avium . За годы исследований сроки прилёта заметным образом не изменялись. Так, в 1969-1985 годах ( n = 11) соловьи появлялись 27

апреля ± 1.4 дня, в 1986-2000 ( n = 15) – 26 апреля ± 0.8, в 2001-2016 ( n = 16) – 26 апреля ± 1.2 дня.

Продолжительность весенней миграции точно не определена. Пролётные поющие самцы попадаются иногда (6 мая 1971, 9 мая 1978, 9 мая 1981) в центральной селитебной части города Сумы – через 7 и 11 дней после начала прилёта. Явно пролётный соловей встречен утром 16 мая 2004 в центре города Шостка (Сумское Полесье), птица пела в небольшом садике.

Осенний отлёт малозаметен. Уже в июле соловьи встречаются в местах гнездования довольно редко, в августе ещё реже. Последние одиночные пролётные птицы замечены 26 августа 1963, 22 августа 1968 (Матвиенко 2009), 14 августа 2004, а самая поздняя встреча соловья датирована 2 сентября 2010 (окрестности города Сумы).

Репродуктивный период . В местах гнездования соловьи наиболее интенсивно поют во второй-третьей декадах мая и первой декаде июня, после чего постепенно, до конца июня, замолкают. В июле изредка можно слышать обрывки негромкого пения, очевидно, как проявление смещённого поведения самцов около лётных выводков; последние случаи наблюдались в период с 4 июля (1980 год) по 23 июля (1972), среднее за 8 лет – 12 июля ± 2.5 дня. Наиболее поздние лётные выводки попадаются в конце июля и начале августа (8 августа 1993, 24 июля 2002). В эту пору соловьи уже отлетают (встреча мигранта 9 августа 1999).

Откладка яиц начинается не менее чем на 10 дней позднее появления самцов в местах гнездования. Например, в 1996 году прилёт отмечен 29 апреля, а первая начатая кладка – 9 мая. В целом период откладки яиц начинается с конца первой декады мая и продолжается до середины июня; наиболее ранняя дата начала откладки яиц 9 мая 1996, наиболее поздняя – 13 июня 1971. Очевидно, соловьи могут гнездиться и позже; так, в окрестностях Харькова свежая кладка из 3 яиц была найдена 22 июня (по новому стилю) 1887 года (Сомов 1897). Об этом же свидетельствуют очень поздние (в течение июля и в первой декаде августа) встречи нераспавшихся выводков в Сумской области. В общем, число начатых кладок по декадам, начиная с первой майской, таково: 1–38–30–10–3. То есть массовая (82.9%) кладка яиц происходит во второй и третьей декадах мая. Признаков наличия хотя бы у части особей двух циклов размножения, как это иногда предполагается (Чаплыгина, Савинская 2016), не замечалось. Случаи позднего (в середине июня) гнездования вызваны, вероятно, потерей нормальных кладок, а возможно, и гнездовых птенцов.

Гнёзда, кладки. Найденные соловьиные гнёзда помещались в тенистых местах среди густых, местами мозаичных зарослей крапивы двудомной Urtica dioica – 52 (59.8%), сныти обыкновенной Aegopodium podagraria, гравилата речного Geum rivale и другого широкотравья – 35 (40.2%). Обычно они располагаются на лесной подстилке или почве – 82 (94.3%), в том числе в корнях кустов – 11 и на кочках – 2, изредка над землёй – 5 (5.7%): в основе густых кустов лещины Corylus avellana (на высоте 20 и 30 см), на гнилом пне толщиной 20 см (43 см) и сухих веточках хвороста (10 см), а также в густом сплетении сухих и свежих побегов хмеля Humulus lupulus возле ствола вишни Cerasus vulgaris (10 см). Сложены гнёзда из поставленных на ребро прошлогодних листьев дуба Quercus robur, осины Populus tremula, остролистного клёна Acer platanoides и других деревьев, более крупными на внешней стороне стенки и мелкими – на внутренней. Присутствуют сухие стебли и листья крапивы, сныти, злаков и звездчатки ланцетовидной Stellaria holostea, полоски луба, мелкие древесные веточки, изредка зелёный мох и корешки. Лоток гладко выстилается мелкими злаками или же волокнами луба, кусочками листьев деревьев, стебельками подмаренника, изредка (6 гнёзд) с небольшой примесью волоса и шерсти. У 4 гнёзд были своеобразные сходни – пологие, длиною до 33 см, помосты, настеленные из грубых стеблей крапивы, пустырника Leonurus quin-quelobatus, яснотки Lamium sp. (длиною до 47 см) и частично листьев, полосок коры и веточек. Неоднократно замечали, как самка выбегала из гнезда по такому настилу. Размеры гнездовой постройки соловья представлены в таблице 3.

Таблица 3. Размеры (мм) гнёзд обыкновенного соловья Luscinia luscinia

|

Параметры |

n |

Min |

Max |

M ± m |

|

Диаметр гнезда (D1 × D2) |

15 |

75 × 75 |

130 × 110 |

96 ± 6 × 87 ± 5 |

|

Высота гнезда (H) |

3 |

42 |

80 |

59 ± 4 |

|

Диаметр лотка (d1 × d2) |

15 |

43 × 43 |

68 × 68 |

54 ± 3 × 49 ± 2 |

|

Глубина лотка (h) |

15 |

22 |

48 |

35 ± 3 |

Величина полных кладок составила 3 (n = 2) – 4 (9) – 5 (32) – 6 (5) яиц, среднее 4.83 ± 0.10 яйца (n = 48). Как видно, 66.7% кладок состоят из 5 яиц. Преобладание 5-яйцевых кладок констатируется и в других частях ареала вида – Луганской (Панченко (1972) 2007), Харьковской (Чаплыгина, Савинская 2016), Московской (Птушенко, Иноземцев 1968) и Ленинградской (Мальчевский, Пукинский 1983) областях, а также в Белорусском Полесье (Долбик 1959) и бассейне Верхнего Дона (Климов и др. 1998). В то же время на юге Ленинградской области отмечено преобладание кладок из 4 яиц (Прокофьева 2008), что, вероятно, связано с попаданием в выборку поздних гнёзд. Как правило, поздние кладки меньше ранних, что в первую очередь обусловлено увеличением доли повторных гнездований. По моим данным, в майских кладках соловья (n = 36) было по 4 (n = 3), 5 (28) и 6 (5) яиц, в среднем 5.06±0.08; в июньских (n = 12) – по 3 (2) – 4 (6) и 5 (4) яиц, в среднем 4.17±0.21.

Самки откладывают яйца ежедневно, не позже 5 ч утра. Данные о размерах яиц представлены в таблице 4. Индивидуальные размеры яиц с минимальными длиною, диаметром и индексом округлённости Sph таковы: 19.3×15.1, 23.4×15.6 мм; с максимальными значениями этих показателей – 23.9×16.5, 21.9×17.1, 21.1×17.0 мм. Масса (г) 8 яиц (2 кладки) в среднем 3.049±0.119 (2.62-3.45; CV = 11.1%). Масса (мг) скорлупы 6 яиц из 3 кладок – 173.5±4.0 (159-185; CV = 5.7%). Яйца, особенно их диаметр, несколько увеличиваются по мере их откладки. Так, в одном из гнёзд первое снесённое яйцо имело размеры 22.1×15.8, второе 22.2×15.9, третье 23.1×15.8, четвёртое 22.9×16.1, пятое – 22.4× 16.2 мм.

Таблица 4. Морфометрические показатели яиц ( n = 67, 16 кладок) обыкновенного соловья Luscinia luscinia

|

Параметры |

Lim |

М ± m |

S D |

CV |

|

Длина, мм |

19.3 – 23.9 |

21.83 ± 0.12 |

1.01 |

4.64 |

|

Диаметр, мм |

15.1 – 17.1 |

16.05 ± 0.06 |

0.51 |

3.19 |

|

Индекс формы, % |

66.67 – 80.57 |

73.65 ± 0.44 |

3.43 |

4.66 |

В окраске фона скорлупы яиц присутствуют цвета зелёно-серый – «и4» по «Шкале цветов» (Бондарцев 1954), в смеси с синевато-серым (и3), иногда тёмно-дымчатым (м1). Рисунок: налёт из множества очень мелких оливково-серых (н1) пестринок, сливающихся в шапочку на вершине яйца или закрывающие весь фон. Яйца с плотно развитым поверхностным пигментом имеют оливково-серую окраску, с недоразвитым – зелёно-серую. Соотношение кладок «оливковых» и «зелёных» яиц приблизительно 2:1. Интересно, что в одной кладке 4 яйца были «оливковые», а одно «зелёное», т.е. не полностью пигментированное. На большинстве яиц присутствуют чёткие белые пятна клоакальных выделений (мочевая кислота?).

Выводки, репродуктивные потери . Слётки из самых ранних соловьиных гнёзд появляются в первой неделе июня, а массовый их выход происходит во второй и третьей декадах этого месяца. Известно, что слётки остаются с родителями в течение 13-15 дней, после чего семьи распадаются и соловьи начинают вести одиночную жизнь (Пту-шенко, Иноземцев 1968). Мы наблюдали за одним выводком, постоянно державшимся в небольшом закустаренном ельнике на краю дубравы, в течение 11 дней – со 2 по 12 июля. Позже, 21 июля, здесь была замечена одиночная молодая птица. Нераспавшиеся выводки, обнаруживаемые по сигналам беспокойства родителей, встречаются, но не часто, в местах гнездования весь июль, и даже несколько позже – 4 и 8 августа 1993.

Считают, что различные защитные формы поведения и хорошая укрытость гнёзд обыкновенного соловья способствует их высокой сохранности (Мальчевский, Пукинский 1983). В тоже время исследователи отмечают большие потери потомства: на просеках Великоанадоль-ского леса (Донецкая область) вследствие факторов беспокойства и прямого разорения гнёзд благополучно выводят птенцов только 26.7% соловьёв (Лисецкий, Гисцов 1984), на юге Ленинградской области — 40% (Прокофьева 2008).

В лесостепной части Сумщины гибель соловьиных гнёзд незначительна. За все годы исследований из 50 подконтрольных гнёзд погибли 5 (10%), в том числе кладка (4 яйца) и выводок (5 птенцов) уничтожены хищниками, 2 кладки по 4 яйца исчезли (причиной могли быть поселившиеся под гнёздами мелкие муравьи). Ещё одна кладка из 5 яиц брошена, ибо находилась в метре от довольно людной тропы. В одном успешном гнезде на фазе насиживания исчезло одно из яиц. В 50 гнёздах на 209 птенцов пришлось 2 «болтуна» (0.96%), оба в одной кладке. Ещё одно стерильное яйцо обнаружено в гнезде, найденном после вылета птенцов. Гибель эмбрионов не зафиксирована. Другие исследователи также свидетельствуют, что неоплодотворённые яйца встречаются в соловьиных гнёздах редко (Прокофьева 2008).

Итак, в 50 случаях гнездования из 229 яиц вылупилось 209 (91.3%), стало на крыло 204 (89.1%) птенцов, что в среднем даёт 4.08±0.22 слётка на гнездившуюся пару. В выводках ( n = 45) было по 3 ( n = 7), 4 (9), 5 (27) и 6 (2) птенцов, среднее — 4.53±0.12 птенцов на успешное гнездо.

Жизнь молодых и взрослых соловьёв в послегнездовой период почти не изучена. Имеются свидетельства гибели молодняка от хищников, и эти потери, по всей видимости, довольно значительны. Мною зарегистрировано успешное нападение сороки Pica pica на слётка, ещё 4 молодых соловья обнаружены среди запасов добычи жулана Lanius collurio , а 2 особи — среди остатков съеденной сорокопутом пищи (Кныш 1982, 2001). Кроме того, отмечена гибель 3 взрослых птиц на местных автодорогах (24 мая 1986, 9 августа 1999, 11 июля 2002).

Поведение. Следует упомянуть о защитных формах поведения соловьёв у гнёзд и птенцов. Как правило, птицы скрытны и редко попадаются на глаза. При подходе человека наседка плотно сидит в гнезде (однажды в 30 см от руки наблюдателя), затем быстро, по возможности незаметно, покидает его. Иногда можно наблюдать, как соскочив с гнезда, она стремительно убегает на расстояние до 4-5 м («реакция убегающего зверька») и становится незаметной среди растительности. Известно, что при появлении хищника недалеко от слётка или гнезда с птенцами соловьи в очень редких случаях имитируют движения раненой птицы (Мальчевский, Пукинский 1983), однако такое поведение мне не приходилось наблюдать. Из сигналов беспокойства чаще всего слышится своеобразный свист (звучит как «фиик, фик», или «тии») и характерное негромкое «и-крр» («кряхтенье», «крыканье», «храп»), постоянно издаваемые у выводка (Гладков 1954; Мальчевский, Пукин-ский 1983; Симкин 1990) и учащающиеся при усилении опасности. У гнёзд с птенцами в момент сильного волнения старики иногда возбуждённо трещат и визжат. В тревожных ситуациях самцы срываются на короткое, фрагментарное пение. Однажды свист и кряхтенье довелось услышать в начале репродуктивного периода (4 мая 1996). Как указывает Г.Н.Симкин (1990), этими сигналами самки соловья, появившиеся на гнездовых участках, обнаруживают своё присутствие и привлекают внимание самцов.

Выражаю благодарность студентам-биологам Сумского педагогического университета 1970-2000-х годов, особенно Н.П.Любивому и А.В.Сыпку, за существенную помощь в проведении полевых исследований.

Список литературы Обыкновенный соловей Luscinia luscinia на северо-востоке Украины (Сумская область)

- Бондарцев А.С. 1954. Шкала цветов. (Пособие для биологов при научных и научно-прикладных исследованиях). М.: 1-27.

- Гаврись Г.Г., Кузьменко Ю.В., Мiшта А.В., Коцержинська I.М. 2007. Фауна хребетних тварин Нацiонального природного парку «Деснянсько-Старогутський». Суми: 1-120.

- Гладков Н.А. 1954. Восточный соловей Luscinia luscinia L.//Птицы Советского Союза. М., 6: 579-584.

- Грищенко В.Н. 2008. Материалы по фенологии миграции птиц Сумского Посеймья//Авiфауна України 4: 71-83.

- Долбик М.С. 1959. Птицы Белорусского Полесья. Минск: 1-286.

- Климов С.М., Сарычев В.С., Недосекин В.Ю., Абрамов А.В., Землянухин А.И., Венгеров П.Д., Нумеров А.Д., Мельников М.В., Ситников В.В., Шубина Ю.Э. 1998. Кладки и размеры яиц птиц бассейна Верхнего Дона. Липецк: 1-120.

- Кныш Н.П. 2016. Позвоночные животные в питании сорокопута-жулана Lanius collurio//Рус. орнитол. журн. 25 (1372): 4658-4662.

- Кныш Н.П. 2015. О накалывании (запасании) добычи сорокопутом-жуланом Lanius collurio//Рус. орнитол. журн. 24 (1161): 2349-2359.

- Книш М.П. 2003. Соловейко схiдний Luscinia luscinia в Лiсостепу Сумщини//Прiоритети орнiтологiчних дослiджень: Мат-ли i тези доповiдей 8 наук. конф., присвяченої пам’ятi Густава Бельке. Львiв; Кам’янець-Подiльський: 132-134.

- Книш М.П. 2006. Фенологiя весняної мiграцiї птахiв у лiсостеповiй частинi Сумської областi за даними спостережень 1967-2006 рр.//Авiфауна України 3: 77-92.

- Кузьменко Ю.В., Степаненко Г.П. 2007. Календар природи//Лiтопис природи. Том 6. 2006 р. Частина 2. Нац. природ. парк «Деснянсько-Старогутський». Середина-Буда: 447-463. (Рукопис).

- Лисецкий А.С., Гисцов А.П. 1984. Некоторые особенности гнездования птиц Велико-Анадольского леса//Вестн. Харьков. ун-та 262: 103-105.

- Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: история, биология, охрана. Л., 2: 1-504.

- Матвиенко М.Е. 2009. Очерки распространения и экологии птиц Сумской области (60-е годы XX ст.). Суми: 1-210.

- Панченко С.Г. (1972) 2007. Птицы Луганской области. Луганск: 1-137.

- Прокофьева И.В. 2008. Сведения о гнездовой биологии соловья Luscinia luscinia в Ленинградской области//Рус. орнитол. журн. 17 (441): 1415-1418.

- Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. 1968. Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий. М.: 1-461.

- Сезонная жизнь природы Русской равнины. Календари природы южной части Европейской территории СССР. 1980. Л.: 1-112.

- Симкин Г.Н. 1990. Певчие птицы. М.: 1-399.

- Скворцова Г.М. 2006. Орнiтофауна мiста Суми//Краєзнавчий збiрник. Статтi та матерiали. Суми: 220-246.

- Сомов Н.Н. 1897. Орнитологическая фауна Харьковской губернии. Харьков: 1-680.

- Степаненко Г.П. 2008. Календар природи//Лiтопис природи. Том 7. 2007 р./Нац. природ. парк «Деснянсько-Старогутський». Середина-Буда: 279-292. (Рукопис).

- Чаплыгина А.Б., Савинская Н.А. 2016. Современное состояние орнитофауны трансформированных ландшафтов северо-восточной Украины на примере Muscicapidae и Turdidae//Рус. орнитол. журн. 25 (1252): 615-647.