Обыкновенный тритон Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) (Caudata, Amphibia) в Самарской области

Автор: Файзулин А.И., Чихляев И.В., Кузовенко А.Е.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Охрана растительного и животного мира

Статья в выпуске: 1 т.20, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены данные о биологии, экологии и проблемах охраны обыкновенного тритона Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) в Самарской области.

Обыкновенный тритон, самарская область, распространение, гельминты, охрана

Короткий адрес: https://sciup.org/148314836

IDR: 148314836 | УДК: 597.6

Текст научной статьи Обыкновенный тритон Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) (Caudata, Amphibia) в Самарской области

Ареал обыкновенного тритона Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) занимает почти всю территорию Европы от Британии и Франции до Западной Сибири и Алтая (Боркин, 1998; Кузьмин, 1999). Европейскую часть России и, соответственно, Самарскую область, населяет номинативный подвид L. v. vulgaris (Кузьмин, Семенов, 2006).

Ранее обыкновенный тритон упоминался для Самарского региона под следующими латинскими названиями.

Molge vulgaris – Мельниченко и др., 1938: 160; Шиклеев, 1951: 289.

Triturus vulgaris – Гаранин, 1983: 37; Бакиев, Файзулин, 2002: 107; Файзулин, 2006: 183.

Длина тела с хвостом ( L. + L.cd. ) не превышает 75 мм, при этом хвост примерно равен длине туловища с головой. Тело удлиненное, вальковатое. Размеры и пропорции тела представлены в табл. 1. Из таблицы видно, что статистически достоверных половых различий по рассматриваемым двум индексам у обыкновенного тритона не выявлено. Сходные данные получены для европейского Северо-Востока России (Ануфириев, Бобрецов, 1996) и Республики Беларусь (Ясюля, Новицкий, 2001). Половые различия по индексу L/L.cd. выявлены у обыкновенного тритона в Мордовии (Ручин, Рыжов, 2006), Центральном Черноземье (Лада, 1993) и Нижегородской области (Пестов и др., 2001).

Кожа гладкая или мелкозернистая. Верх тела буроватый, нижняя сторона желтого цвета с темными мелкими пятнами. Через глаз проходит четкая темная полоса. У самцов в период размножения появляется волнистый гребень с оранжевой каймой, переходящий без выемки от спины к хвосту. У самок брачной окраски и спинного гребня нет.

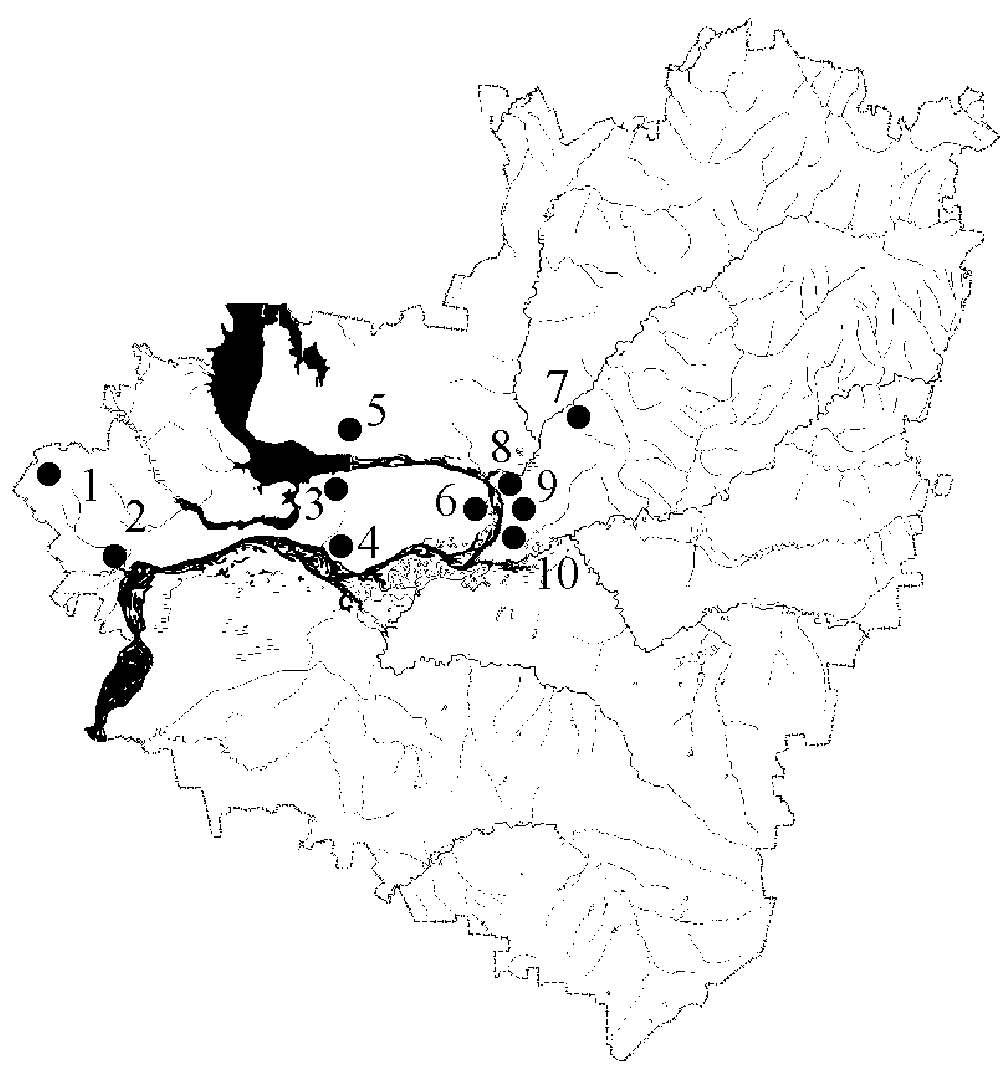

Разными авторами вид отмечался в фауне Куйбышевской (Кизерицкий, 1939; Шиклеев, 1951; Горелов, 1990), ныне Самарской (Горелов, 1996, 1998) области, в частности, Ставропольском районе (Вехник, Саксонов, 1998; Garanin, 2000), на Самарской Луке (Бирюкова и др., 1986; Магдеев, 1999), в городах Тольятти и Самара (Garanin, 2000; Бакиев, Файзулин, 2002; Файзулин, 2006). Данные о современном распространении в регионе представлены на рис. 1.

Южная граница распространения в бассейне Средней Волги проходит по правому берегу р. Волга от севера Саратовской области (НП «Хвалынский») - через с. Вязовка, Радищевский район Ульяновской области (экземпляр из коллекции земноводных Института экологии Волжского бассейна РАН: ИЭВБ.16А/59) - по Национальному парку «Самарская Лука» (с. Жигули), переходит на левый берег у г. Самара (ИЭВБ.4А/7-22). По данным достоверных находок, граница ареала от г. Самара (53 ° 21.293 ‘ в.д./50 ° 14.356 ‘ с.ш.) идет на север по пойме р. Сок (53 ° 36.754 ‘ в.д. /50 ° 33.133 ‘ с.ш.; ИЭВБ.13А/53-56), достигая р. Кичуй в окрестностях пос. Покровский Новошешминского района Республики Татарстан (Garanin, 2000).

Таблица 1

Размеры и пропорции тела самок и самцов обыкновенного тритона (г. Самара, Красноглинский район, окрестности пос. Мехзавод)

|

Признак |

самцы ( n =10) |

самки ( n =14) |

tФ |

P |

||

|

M ± m |

min-max |

M ± m |

min-max |

|||

|

L. |

30,6 ± 0,72 |

27,5-36,6 |

32,0 ± 1,32 |

25,8-38,8 |

2,36 |

<0,05 |

|

L.cd. |

27,6 ± 1,51 |

19,5-34,1 |

28,1 ± 1,00 |

24,0-33,4 |

0,67 |

>0,05 |

|

P.a. |

10,6 ± 0,33 |

9,1-12,6 |

9,6 ± 0,40 |

7,9-12,4 |

4,63 |

<0,001 |

|

P.p. |

10,8 ± 0,42 |

9,1-14,3 |

10,2 ± 0,51 |

7,5-12,8 |

2,28 |

<0,05 |

|

L./L.cd. |

1,1 ± 0,05 |

1,0-1,5 |

1,1 ± 0,05 |

1,0-1,5 |

0,07 |

>0,05 |

|

P.a./P.p. |

1,0 ± 0,02 |

0,9-1,1 |

1,0 ± 0,04 |

0,7-1,1 |

1,67 |

>0,05 |

Обозначения: L. - длина тела от конца морды до переднего края клоакальной щели; L.cd. - длина хвоста от переднего края клоакальной щели до конца хвоста; P.a. - длина передней конечности от основания до кончика самого длинного пальца; P.p. - длина задней конечности от основания до кончика самого длинного пальца

Рис. 1. Распространение обыкновенного тритона Lissotriton vulgaris в Самарской области:

1) Сызранский район, окрестности с. Смолькино (Бакиев, Файзулин, 2002); 2) г. Сызрань (Бакиев, Файзулин, 2002); 3) Ставропольский район, окрестности с. Жигули (Бакиев, Файзулин, 2002); 4) Ставропольский район, окрестности с. Мордово (Бакиев, Файзулин, 2002); 5) Ставропольский район, г. Тольятти, Васильевские озера, урочище «Моховое» (Файзулин, 2006); 6) Волжский район, окрестности с. Подгоры (Бакиев, Файзулин, 2002); 7) Красноярский район, окрестности с. Грачевка (ИЭВБ.13А/53-56; Бакиев, Файзулин, 2002); 8) г. Самара, Красноглинский район, окрестности пос. Мехзавод (ИЭВБ.4А/7-22; Бакиев, Файзулин, 2002); 9) г. Самара: Красноглинский район, окрестности пос. Управленческий: 53 ° 21.293 ' /50 ° 14.350 ' (ЗИН РАН; ИЭВБ.66А/279; Бакиев, Файзулин, 2002); 10) г. Самара, Октябрьский район, пруды Ботанического сада

Обыкновенный тритон биотопически приурочен к лесным массивам, в лесостепной зоне обитает в основном в пойменных лесах. В степной зоне Заволжья (левобережье южнее р. Самара) нами не обнаружен. По берегам водохранилищ и образованных ими пойменных участков встречается редко. Нерестится в пересыхающих водоемах, мелких карстовых озерах, прудах и затопленных карьерах. Зимует на суше в старых пнях, лесной подстилке, норах грызунов, погребах, подвалах (Шиклеев, 1951; Файзулин и др., 2009). По нашим данным, в местах размножения плотность может достигать от 2 экз. на 2,5 м2 до 8-14 экз. на 10 м2 нерестового водоема (г. Самара, Красноглинский район, окрестности пос. Управленческий). Выходит с зимовки во второй половине апреля при температуре воды выше +5°С, обычно 17-24 апреля; нерест с 20-28 апреля до 7-8 мая при температуре воды +10…+15°C (наши данные из окрестностей пос. Управленческий). Личинки выклевываются после 25-30 мая. Выход сеголеток на сушу проходит во второй половине августа. Последние встречи тритонов зарегистрированы в конце сентября. В период размножения и в водоемах активность круглосуточная, после выхода на сушу сменяется ночной и (или) сумеречной. В водоемах обыкновенный тритон питается насекомыми (в основном, личинками комаров), брюхоногими моллюсками и ракообразными; на суше поедает дождевых червей, пауков, клещей, насекомых (жуки, двукрылые, перепончатокрылые). Отмечен в питании озерной лягушки в Национальном парке «Самарская Лука» (наши данные).

У обыкновенного тритона зарегистрировано 7 видов гельминтов (Чихляев, 2007), относящихся к двум классам: Trematoda – четыре вида (три – на стадии ме-тацеркарий) и Nematoda – три (один – на личиночной стадии) (табл. 2). Из них четыре вида являются широко специфичными полигостальными паразитами земноводных и один [нематода Chabaudgolvania terdentatum (Linstow, 1890)] – узко специфичным для хвостатых амфибий родов Lissotriton и Triturus (Рыжиков и др., 1980). Для трех видов гельминтов тритон служит окончательным хозяином; для четырех – дополнительным (вторым промежуточным) и/или резервуарным. Нематода Ch. terdentatum впервые указывается как паразит для батрахофауны России и Волжского бассейна; для трематоды Ph. сordatum обыкновенный тритон зарегистрирован в качестве нового хозяина.

Типичными паразитами обыкновенного тритона являются личинки гельминтов и геонематоды. Уровень инвазии ими – средний; чаще встречаются метацерка-рии трематод P. cloacicola и Strigea sp., поступающие непосредственно из воды в результате активного перкутанного проникновения церкарий. Из нематод обычна Ch. terdentatum , личинки которой заражают земноводных перорально в воде, либо вследствие употребления последними в пищу их резервуарных хозяев – гастропод Lymnaea peregra (Baruš, Grochaft, 1962). Мариты трематод принадлежат к числу редких или случайных паразитов данного хозяина и отличаются низкими показателями инвазии. Причинами этому служат небольшие размеры тела и рта обыкновенного тритона, лимитирующие величину добычи, спектр пищевого рациона и количество потребляемой пищи. Наличие узко специфичного вида нематод Ch. ter-dentatum связано с экологической обособленностью хвостатых амфибий и свидетельствует о независимом становлении гельминтофауны этой группы хозяев в процессе эволюции (Рыжиков и др., 1980).

Таблица 2

Состав гельминтов обыкновенного тритона Lissotriton vulgaris в Самарской области (по: Чихляев, 2007)

Список литературы Обыкновенный тритон Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) (Caudata, Amphibia) в Самарской области

- Ануфриев В.М., Бобрецов А.В. Амфибии и рептилии (Фауна европейского Северо-Востока России. Амфибии и рептилии. Т. IV). СПб.: Наука, 1996. 130 с.

- Бакиев А.Г., Файзулин А.И. Материалы к кадастру земноводных и пресмыкающихся Самарской области//Материалы к кадастру амфибий и рептилий бассейна Средней Волги. Н. Новгород: Междунар. Социально-экологич. Союз, 2002. С. 97-132.

- Бакиев А.Г., Файзулин А.И., Вехник В.П. Низшие наземные позвоночные (земноводные и пресмыкающиеся) Жигулевского заповедника//Бюл. «Самарская Лука». № 13-03. Самара, 2003. С. 238-276.

- Бирюкова Е.Г., Горелов М.С., Евдокимов Л.А. и др. Природа Самарской Луки: Учеб. пособие. Куйбышев: Куйб. пед. ин-т, 1986. 88 с.

- Боркин Л.Я. Класс амфибии, или земноводные -Amphibia//Ананьева Н. Б., Боркин Л.Я., Даревский И.С., Орлов Н.Л. Земноводные и пресмыкающиеся. Энциклопедия природы России. М.: AFB, 1998. С. 19-174.